基本介紹

基本資料,簡介,分布,寄主,病害症狀,病害特性,傳播途徑,檢驗方法,有關檢疫規定,

基本資料

異名 Phytophthora megasperma Drechsler var.sojae Hildeb.,Phytophthora sojaeKaufmann&Gerdemann 大豆疫病菌

大豆疫病菌

大豆疫病菌

大豆疫病菌英文名 Soybena blight Phytophthora root rot of soybean,Phytophthora rot of soybean

簡介

大豆疫病(病原菌Phytophthora sojae Kaufmann&Gerdemann)是大豆上的毀滅性病害,被列為中國進境植物檢疫-類危險性有害生物,也被列入全國農業植物檢疫性有害生物名單。

大豆疫病菌主要分布於美國、巴西、阿根廷等大規模種植大豆的國家,是大豆生產上的一種毀滅性病害。該病菌主要通過土壤、病殘體及種子表皮內的卵孢子進行傳播,在大豆的整個生育期均可發生並造成危害,發生很嚴重的地塊,導致顆粒無收。

卵菌綱

卵菌綱傳播。

分布

寄主

由於大豆疫黴菌寄生專化性很強,已知可侵染的有大豆(Glycine max)、羽扇豆屬(Lupinus spp.)、菜豆(Phaseolus vulgaris)、豌豆(Pisum sativum)

病害症狀

大豆細菌性疫病主要侵染大豆的葉、莖蔓、豆莢和種子,以危害葉片為主。一般在葉片的葉尖或葉緣始發,初生暗綠色油漬狀小斑點,擴展後為不規則形暗綠色斑或暗褐斑,晴天中午可見病葉反卷、枯萎、最後變黃,病斑相互合併大塊組織變褐枯死,一旦遇到陰雨天,可迅速擴展到整個田塊。

病害特性

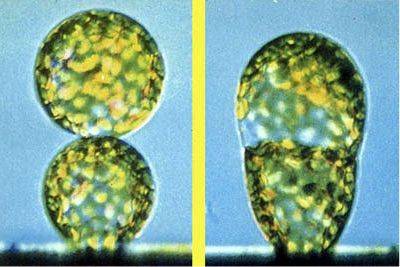

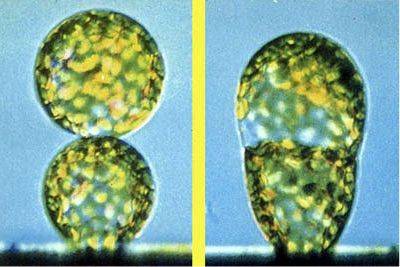

此菌在胡蘿蔔或利馬豆固體培養基上,生長1周后可大量產生卵孢子,為同宗配合。雄器側生,偶有穿雄生,藏卵器壁薄,球形至扁球形,直徑29~46μm,一般至40μm以下。卵孢子球形,壁厚,光滑,有內壁和外壁,壁厚1~3μm,卵孢子直徑19~38μm,卵孢子大小和孢子囊大小及乳突均受培養基和培養時間的影響而有所變化。

傳播途徑

大豆疫病是典型的土傳病害。Klein(1959)報導,在收穫過程中發現混雜在種子樣品中的土壤(粒)帶有活的疫黴菌病土是病原菌在田間傳播的重要途徑,孢子囊和遊動孢子是田間傳播的重要形式。

大豆疫病卵孢子在土壤存活期的研究資料較少,有的資料報導可存活1年以上,據Schmitthenner報導,發病田休閒4年沒有消除這種病原菌。大豆疫病罹病種子在病原菌傳播尤其是遠距離傳播中可以起到重要作用,在成熟的種子裡,病原菌呈休眠狀態並具有活力。

關於大豆疫病種子帶菌的研究國外很少報導。周肇慧、嚴進的試驗研究,證實大豆疫病病種子帶菌。

檢驗方法

首先需進行常規的洗滌檢驗。大豆霜霉病的卵孢子也可以產生在豆粒的表皮,卵孢子在種子上的數量往往很多,且肉眼也能見到一層白色霉層在豆粒表皮上。大豆霜霉病在我國東北地區常有發生,檢驗時必須嚴格區分疫黴菌和霜黴菌兩種卵孢子。

大豆疫黴菌以卵孢子和菌絲體存在於種皮內部,種子檢驗時應檢查種皮里是否帶有疫黴菌卵孢子,其檢驗方法,是將豆粒放在10%KOH或自來水中浸泡一夜,取出後剩下種皮,在解剖鏡下製片,然後在顯微鏡下檢查,即可見到大豆疫霉卵孢子。大豆疫黴菌卵孢子的活性檢查,可採用染色法,用0.05%MTT(噻唑蘭)染色,在顯微鏡下觀察卵孢子,被染上蘭色的為休眠後可以萌發的卵孢子,玫瑰紅色的表示處於休眠中的卵孢子,黑色的和未染上顏色的表示已死亡的卵孢子。

疫黴菌分離過程中,很容易受到細菌和其他真菌如鐮刀菌、腐黴菌的染污而使疫霉生長受到抑制,現在一般分離病組織內的疫黴菌是採用PARP選擇性培養基,即在馬鈴薯葡萄糖瓊脂培養基中加入以下抗菌素和藥劑,培養基中有效成份最終濃度為:匹馬黴素10ppm,安比西林250ppm,利福黴素10ppm,五氯硝基苯100ppm,惡霜靈50ppm.

有關檢疫規定

大豆疫病是我國公布的《中華人民共和國進境植物檢疫危險性病、蟲、雜草名錄》中規定的一類危險性病害,並且是中俄(中方提出)、中南植檢植保雙邊協定規定的檢疫性病害。在我國公布的《中華人民共和國進境植物檢疫禁止進境物名錄》中規定引進來自疫區的大豆種子,須經特許審批,經入境口岸嚴格檢查。必要時隔離試種。