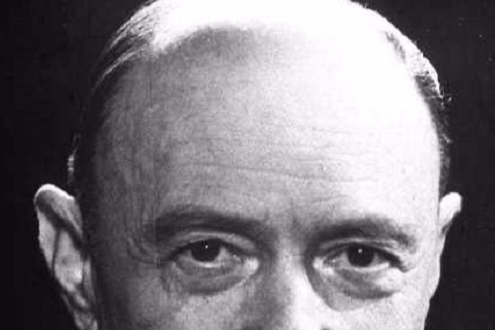

法國著名學者雅克·埃呂爾(Jacques Ellul,1921~1994) 是當代最有影響的技術哲學家之一,他一生寫了43 部著作和1000 多篇文章,其中《技術社會》(1954) 、《技術秩序》(1963) 、《宣傳》(1965) 、《政治的幻覺》(1967) 、《技術系統》(1977)等著作在學術界都產生了很大的反響。伊德(Don Ihde) 把埃呂爾學派與馬克思學派、杜威學派、海德格爾學派並稱為四大技術哲學學派。

基本介紹

- 中文名:埃呂爾

- 外文名:Jacques Ellul

- 國籍:法國

- 出生日期:1921

- 逝世日期:1994

- 職業:哲學家

- 代表作品:《技術社會》等

- 性別:男

簡介,其他,

簡介

雅克·埃呂爾(Jacques Ellul,1921~1994),法國著名學者 ,當代最有影響的技術哲學家之一,他一生寫了43 部著作和1000 多篇文章,其中《技術社會》(1954) 、《技術秩序》(1963) 、《宣傳》(1962) 、《政治的幻覺》(1967) 、《技術系統》(1977)等著作在學術界都產生了很大的反響。伊德(Don Ihde) 把埃呂爾學派與馬克思學派、杜威學派、海德格爾學派並稱為四大技術哲學學派。

埃呂爾(Jacques Ellul,1912-1994)法國哲學家、社會學家,人文主義技術哲學的重要代表人物之一。1936年獲波爾多大學法學博士學位。第二次世界大戰後,活躍於法國政壇船隻紋捉及宗教界,曾任波爾多大學歷史及社會學系教授、波爾多市主管工商業及公共事務的副市長。1936-1983年間,共發表37部著作和600多篇論文,內容涉及法律、政治、宗教、社會及技術等廣泛領域。50年代起,開始從哲學與社會學角度研究技術,發表多部論著和多篇論文。其中影響最大的是1954年發表的《技術社會》。1977年又發表《技術系統》。主要從技術與社會或技術與人性的相互關係的角度考察技術。其核心思想是“技術自主論”。認為現代社會已成為一個技術社會。按其自身的連續性和內在邏輯性,現代技術已發展成為一個獨立的複雜的技術系統,成為自主的力量。技術思維已滲透到社會的各個方面,成為控制一切的力量,並導致人的自主性的日益減少。因而,技術有礙於合理的價值體系的形成,有礙於我們對道德精神的追求,最終將導致人類文明的喪失。他的這一理論從一個側面反映了現代技術的本質特徵,有其合理性,但忽視了技術得以發展的社會背景。

其他

這裡主要介紹他的技術自主性思想。埃呂爾的技術自主性思想包括三個方面:第一,技術發展有其內在的邏輯和規律;第二,技術對社會的全面滲透或者說整個社會的技術化使得技術擺脫了社會的控制;第三,技術對人的全面影響,特別是對人的思想觀念和思維方式的影響,使得人依賴於技術而難以控制技術。技術自主論就是這三個方面的匯聚。埃呂爾的批評者通常只注意到了第一個方面,而忽視了更重要的第二、三兩個方面的思想。

梅其君博士在研究埃呂爾的文章中寫催她巴炒道:技術發展的內在邏輯和規則表現為技術系統的自增性、技術前進的自動性和技術發展的無目標性。技術系統的自增性是指技術通過內部的固有的力量而增長,也稱為技術的自我增長。埃呂爾認為,技術發明是先前的技術要素的組合,它本質上是先前技術增長的內在邏輯的產物。一項新發明的產生需要以其他技術的發展為條件,只有當某個特定的問題被解決,或者當一種新工具或新材料被創造時,它才有可能產生。反過來也可以這樣說,一項發明的產生是為了滿足其他技術發展照照察的需求。技術辨探頁前進的自動性是指技術通過自己的路線選擇自身,獨立於人的決定和外在幾烏承力量而前進。自動性也並不意味著沒有人的選擇,只不過這種選擇為先前的技術所引導,為技術理性所規定。技術發展的無目標性是指,技術發展不服從人為之設定的目標,而是根據業已存在的增長可能性發展。“不管人類為任何給定的技術手段所定的目標是什麼,它總是將必然的結局隱藏在自身之中,並且在技術這種固有的結局與人類為之計畫的非固有的目標之間的競爭中,總是前者獲勝。如果技術與人類的目標不太相符,如果一個人企圖讓技術去適合自己的目標的話,一般可以立刻看到,修改的只是目標,而不是技術。”[8]如果說在現實生活中技術的發展有某種目標,那么,這種目標也是由技術自己提出的,它要等到技術發展到某個階段或某種程度後才會出現。

無論是技術系統的自增性、技術前進的自動性,還是技術發展的無目標性,都是通過技術與社會諸因素的關係表現出來,且最終都落在技術與人的關係問題上。技術付棕霉自主意味著,社會諸因素以及社會作為一個整體都不能決定、支配、控制技術。埃呂爾分別從技術與科學、政治、經濟等幾個方面的關係進行了闡述。埃呂爾認為,技術不是科學的套用,技術的發展並不受制於科學。即使科學在一定時期內不前進,即使沒有基礎研究,技術在很長一段時間內不斷發展仍然是可能的。技術不再是次要的,它處在科學的核心,對科學的發展提出要求,而科學越來越依附於技術,逐漸成為技術的工具。技術的發展導致所有生活領域變得越來越技術化,政治也不例外。技術滲透到政治領域的各個方面,行政、司法、軍隊、警察等都不得不適應技術的發展,採用新的技術手段。沒有相應的技術乘全手段,這些機構在現代社會無法運轉。“政治越來越被技術所引導,它現在不能掌控技術在任何方向上的增長。”[1]經濟的發展同樣也被技術所支配,“沒有一個經濟生活的領域是獨立於技術發展的”[2],“所有經濟發展的動力實際上是技術進步”[3]。對這一問題的認識,埃呂爾認為,馬克思的觀察、看法和引出的結論都是正確的:“我們越前進到新世界,經濟生活越依賴於技術發展。”[4]儘管技術的發展只有將它放在最初的歷史背景中才能理解,但技術發展的內在邏輯是首要的,這種內在邏輯或內部法則是經濟力量所不能改變的。

技術的自主性最終要落在人與技術的關係上,歸根到底,技術的自主是相對於人的自主。埃呂爾認為,生活在技術社會中的人首先要適應技術,他不僅要適應技術的硬性規則,而且要適應技術社會。人無法逃避技術,因為人生活在技術環境中,人從獲得意識開始就發現技術“已經在此”。對於生活在技術環境中的人來說,使用機器、利用快捷的交通都是理所當然的,他在適應環境的過程中自然地適應技術及其規則。在這種適應過程中,人獲得了一種技術意識,這種意識在他所受的教育中得到了進一步強化。“今天行動和思考的人不是關於技術物體的獨立的主體。他處在技術系統中,他自身被技術因素所改變。”[5]換句話說,技術社會中的人的生存是一種技術化生存,人依賴於技術而不能控制技術。假如人不能控制技術,那么是誰控制技術呢?在埃呂爾看來,我們找不到能夠控制技術的團體或個人。要解決普遍性的技術問題,任何團體或個人都無能為力,除非所有的人採取同樣的價值觀念和行動。

在這裡,埃呂爾實際上暗示,要控制技術、擺脫技術自主的困境並非毫無可能。

儘管埃呂爾宣稱,在技術的自主性面前,沒有人的自主性,但在闡明技術的自主性時,埃呂爾實際上多處暗示人的選擇與行動終究是決定性的,不然,也就沒有對新倫理的尋求,沒有對自主技術的回應。理解埃呂爾的思想,必須了解埃呂爾所關注的核心問題——自由。埃呂爾並不一概否認技術是人獲取自由的手段,技術從一開始就是人獲取自由的手段,並且也是作為人獲取自由的手段發展起來的。但埃呂爾認為,自由的內容是變化的,今天的技術與過去的技術也有了本質的區別。當技術從作為人獲取自由的工具而異化成為人獲取自由的背景時,就必須重新理解和審視技術社會中自由的內涵。埃呂爾這種動態地看待自由的思想是可取的,但他忽視了不同時代的人的自由的不可比性,忽視了不同時代的選擇的不可比性:任何選擇都不可能超出既定社會歷史條件。自由應該具體地去理解,兩不應該抽象地去理解;任何自由都是相對的,沒有絕對的自由。技術的發展在使人失去了過去所擁有的某些自由的同時,也使人獲得了過去所沒有的一些新的自由。人不再是處在關於判斷和選擇的傳統的自由狀態,這本身並沒有錯,但它並不表明自由的喪失或減少。埃呂爾雖然認識到,技術是作為人與環境相抗爭的獲取自由的工具而發展起來的,但由於他沒有進一步揭示技術與自由的更深層的關係,以至於最終將技術與自由對立起來。人的自由不但從根本上而且從一開始就離不開技術,沒有技術,人的任何自由都不可能,因為人本質上是一種技術性存在。人從一開始就是一種技術性存在,人發明和利用原始技術的勞動過程,也是人自我創造、自我產生的過程。人依附於技術而生存,沒有技術就沒有人,那種盧梭式的超越技術的純自然狀態下的人不過是一種形上學的虛構。

[1][2][3][4][5][6]Jacques Ellul.The Technological society[M].trans.John Wilkinson.NewYork:Alfred A.knopf,1964.第141,150,153,153,140,138頁

無論是技術系統的自增性、技術前進的自動性,還是技術發展的無目標性,都是通過技術與社會諸因素的關係表現出來,且最終都落在技術與人的關係問題上。技術自主意味著,社會諸因素以及社會作為一個整體都不能決定、支配、控制技術。埃呂爾分別從技術與科學、政治、經濟等幾個方面的關係進行了闡述。埃呂爾認為,技術不是科學的套用,技術的發展並不受制於科學。即使科學在一定時期內不前進,即使沒有基礎研究,技術在很長一段時間內不斷發展仍然是可能的。技術不再是次要的,它處在科學的核心,對科學的發展提出要求,而科學越來越依附於技術,逐漸成為技術的工具。技術的發展導致所有生活領域變得越來越技術化,政治也不例外。技術滲透到政治領域的各個方面,行政、司法、軍隊、警察等都不得不適應技術的發展,採用新的技術手段。沒有相應的技術手段,這些機構在現代社會無法運轉。“政治越來越被技術所引導,它現在不能掌控技術在任何方向上的增長。”[1]經濟的發展同樣也被技術所支配,“沒有一個經濟生活的領域是獨立於技術發展的”[2],“所有經濟發展的動力實際上是技術進步”[3]。對這一問題的認識,埃呂爾認為,馬克思的觀察、看法和引出的結論都是正確的:“我們越前進到新世界,經濟生活越依賴於技術發展。”[4]儘管技術的發展只有將它放在最初的歷史背景中才能理解,但技術發展的內在邏輯是首要的,這種內在邏輯或內部法則是經濟力量所不能改變的。

技術的自主性最終要落在人與技術的關係上,歸根到底,技術的自主是相對於人的自主。埃呂爾認為,生活在技術社會中的人首先要適應技術,他不僅要適應技術的硬性規則,而且要適應技術社會。人無法逃避技術,因為人生活在技術環境中,人從獲得意識開始就發現技術“已經在此”。對於生活在技術環境中的人來說,使用機器、利用快捷的交通都是理所當然的,他在適應環境的過程中自然地適應技術及其規則。在這種適應過程中,人獲得了一種技術意識,這種意識在他所受的教育中得到了進一步強化。“今天行動和思考的人不是關於技術物體的獨立的主體。他處在技術系統中,他自身被技術因素所改變。”[5]換句話說,技術社會中的人的生存是一種技術化生存,人依賴於技術而不能控制技術。假如人不能控制技術,那么是誰控制技術呢?在埃呂爾看來,我們找不到能夠控制技術的團體或個人。要解決普遍性的技術問題,任何團體或個人都無能為力,除非所有的人採取同樣的價值觀念和行動。

在這裡,埃呂爾實際上暗示,要控制技術、擺脫技術自主的困境並非毫無可能。

儘管埃呂爾宣稱,在技術的自主性面前,沒有人的自主性,但在闡明技術的自主性時,埃呂爾實際上多處暗示人的選擇與行動終究是決定性的,不然,也就沒有對新倫理的尋求,沒有對自主技術的回應。理解埃呂爾的思想,必須了解埃呂爾所關注的核心問題——自由。埃呂爾並不一概否認技術是人獲取自由的手段,技術從一開始就是人獲取自由的手段,並且也是作為人獲取自由的手段發展起來的。但埃呂爾認為,自由的內容是變化的,今天的技術與過去的技術也有了本質的區別。當技術從作為人獲取自由的工具而異化成為人獲取自由的背景時,就必須重新理解和審視技術社會中自由的內涵。埃呂爾這種動態地看待自由的思想是可取的,但他忽視了不同時代的人的自由的不可比性,忽視了不同時代的選擇的不可比性:任何選擇都不可能超出既定社會歷史條件。自由應該具體地去理解,兩不應該抽象地去理解;任何自由都是相對的,沒有絕對的自由。技術的發展在使人失去了過去所擁有的某些自由的同時,也使人獲得了過去所沒有的一些新的自由。人不再是處在關於判斷和選擇的傳統的自由狀態,這本身並沒有錯,但它並不表明自由的喪失或減少。埃呂爾雖然認識到,技術是作為人與環境相抗爭的獲取自由的工具而發展起來的,但由於他沒有進一步揭示技術與自由的更深層的關係,以至於最終將技術與自由對立起來。人的自由不但從根本上而且從一開始就離不開技術,沒有技術,人的任何自由都不可能,因為人本質上是一種技術性存在。人從一開始就是一種技術性存在,人發明和利用原始技術的勞動過程,也是人自我創造、自我產生的過程。人依附於技術而生存,沒有技術就沒有人,那種盧梭式的超越技術的純自然狀態下的人不過是一種形上學的虛構。

[1][2][3][4][5][6]Jacques Ellul.The Technological society[M].trans.John Wilkinson.NewYork:Alfred A.knopf,1964.第141,150,153,153,140,138頁