基本介紹

- 中文名:僧人

- 宗教信仰:佛教

詞組拼音:,單字拼音:,筆畫拆分:,僧人生活,修佛戒律,日常活動,

詞組拼音:

僧人 (sēng'rén)

單字拼音:

僧 (sēng)

人 (rén)

筆畫拆分:

僧 (丿丨丶丿丨乛丨丶丿一丨乛一一)

人 (丿丶)

僧人生活

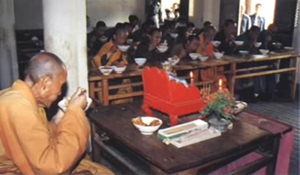

按佛制講,僧人的吃食是由居士供給的。為了有利於修定,也為了減少居士的負擔,僧人實行過午不食,目前(2013年)只有一些老僧還遵守著這種習慣。在寺院中,僧人吃飯稱為用齋,吃飯的地方稱為齋堂。佛教戒律中,有不飲酒之戒,也有不殺生之戒。漢族僧人信奉的大乘佛教經典中,有反對食肉的條文,五台山漢族僧人,是堅持不飲酒和不食肉的,但蒙族和藏族僧人仍有食肉的習慣。

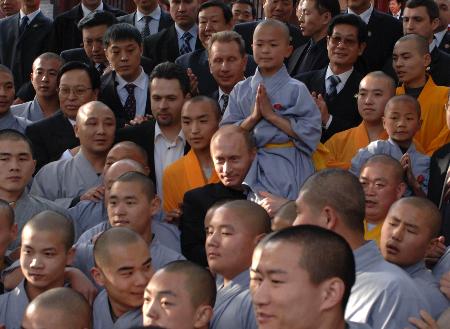

僧人禮節中最普通的是雙手合十,即兩隻手舉於胸前,十指相合,向對方表示敬意。僧人與僧人之間,不以年齡分大小,而以戒齡論長幼。俗人同僧人見面和交談,沒有固定的禮儀可循,往往隨著俗人社會職業和文化素養的不同而有所差異。許多俗人,出於對僧人的尊重,在見僧人時,亦仿效僧人,雙手合十,舉於胸前。需要注意的是,遊客在飲酒之後不要去見僧人,把酒味帶到僧人面前是不禮貌的。在與僧人的談話過程中,遊客不要吸菸,也不要問尊姓大名。因為出家人只有法名和法號,而不用俗姓和俗名。 僧人

僧人

僧人

僧人修佛戒律

僧是僧伽的簡稱,字義是“大眾”。佛教徒中有居家男女和出家男女之分。出家男女至少是四個人以上的團體,才能組成僧伽。出家男女的個體,稱為僧人。出家的男子,受十戒稱沙彌,受具足戒的稱比丘;出家的女子,受十戒的稱沙彌尼,受具足戒的稱比丘尼。根據佛制,剃髮、染衣、受戒是取得僧人資格的必要條件。受具足戒後的比丘,要遵照戒律過清靜儉約的生活,這些戒律包括不殺、不盜、不淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不飲酒、不塗香裝飾、不自歌舞、不坐臥高廣床位、不接受金銀財寶、不做買賣、不算命看相、不詐示神奇、不掠奪和威嚇他人等等。僧人不能代人祈福禳災,也不能代神降福免罪,他不是人與神之間的橋樑,只是為求得解脫而出家修行。僧人的精力主要用於學修,學修的內容主要是佛經的教義和教理,其方法則隨著宗派的不同而不同。居住在五台山的僧侶,認真地履行著戒條,不僅潛心學修,虔誠奉佛,而且有保護和維修寺廟的責任。 僧人

僧人

僧人

僧人日常活動

五台山黃衣僧,即所謂喇嘛僧,在佛教音樂伴奏下進行的迎太陽和送太陽活動,其性質同早晚課誦相似。

誦戒每半月舉行一次,多數在十五和三十舉行。屆時,受戒的僧人集合於戒堂,一是念誦戒本,二是檢查戒行,三是令犯戒者懺悔。檢查戒行的方法,是批評與自我批評相結合,叫做自己發露和別人舉過。節日和專門性佛事活動

節日佛事活動指的是於固定時間舉辦的道場、法會和齋會。五台山的節目性佛事活動,主要有六月道場、十寺法會和各寺自辦的法會與齋會。

六月道場舉行於農曆六月。廟會期間,各寺廟門大開,燈火輝煌,香菸繚繞。僧人身披袈裟,撞鐘擊魚,誦經拜佛,少數高增設壇講經,弘揚教義。四方佛家信士,雲集台懷,或禮佛,或還願,或布施錢財,或參加法會,不少蒙藏信徒,千里迢迢而來。

十寺法會舉行於農曆四月,是五台山青廟舉辦的規模最大的佛事活動。初一至初十,碧山寺、廣宗寺、圓照寺、顯通寺、塔院寺、殊像寺、南山寺、金閣寺、永安寺、靈境寺等十大寺的僧眾,齊集一處,每天都要四進大佛殿、文殊殿或其它殿宇,拜佛誦經。齋會主要內容是吃齋供佛,齋期亦有定規。 僧人

僧人

僧人

僧人專門性佛事活動是根據需要而不定期舉辦的。這種活動,有的個人專辦,有的集體會辦,如造塔建寺、雕塑佛像、譯經寫經、刻經印經、講經聽經、傳戒受戒,以及念譜佛等等。

講經聽經,有時一寺自辦,有時幾寺聯辦。主講者有時為本寺僧人,有時為外來僧。