舞動方式

“龍頭”由身強力壯的後生擔當,選一活潑可愛的小男孩用紅綢帶綁在龍頭胸前,將點燃的香讓小男孩口咬一支為“龍舌”,兩手各執一支香為“龍眼”。

另一小男孩騎在龍頭肩上,雙手執扎香為 “龍角”,“龍尾”則由龍腳倒背一輕巧,腰力較好的小男孩,雙手合攏一把香揮舞出龍尾狀,引龍者用點燃的香插在斗笠上為“龍珠”,這樣就形成了

沈塘的“人龍舞”的前身,它不化裝,不著盛裝,長短由人,以民為樂。

種類

湛江東海島人龍舞

“人龍舞”是

湛江市郊

東海島(雷州文化區)一帶流行的民間

舞蹈,起源於明末清初,盛行於清代

乾隆、嘉慶年間,是一種大型的廣場藝術。

過去每逢農曆中秋,或年晚豐收時節,當地人都要在街道或廣場上表演“人龍舞”,每次

表演都要持續三個晚上。

“人龍舞”是中國龍舞的一種,但它全部由人組成,龍首、龍身、龍尾都用人體接架組合。龍頭由一個身高力大的青年身負三個小孩,分別代表龍舌、龍眼、龍角;龍身由大人支撐著仰臥的孩童,一節一節地連線起來;龍尾也是大人肩扛著一個小孩,雙腳叉開,以示龍尾。 表演者頭扎黃、紅兩色頭巾,身穿短胯龍衣,臂、腿都扎著綁帶,顯得堅實有力。

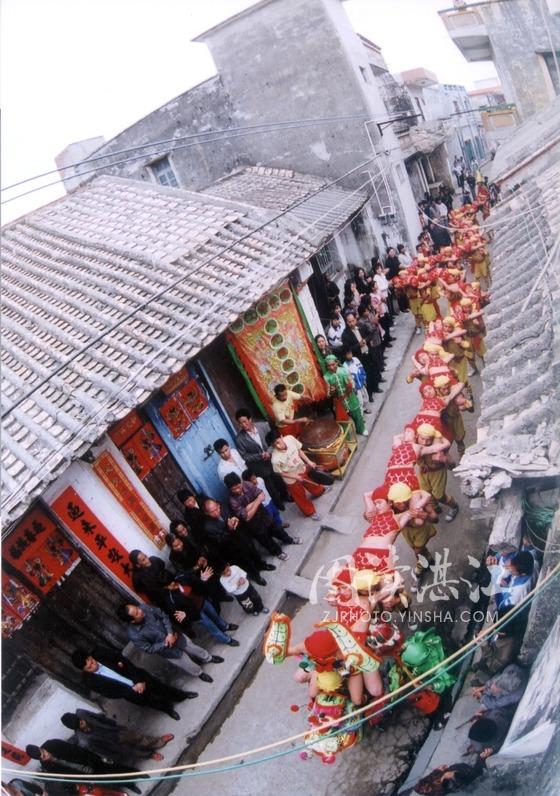

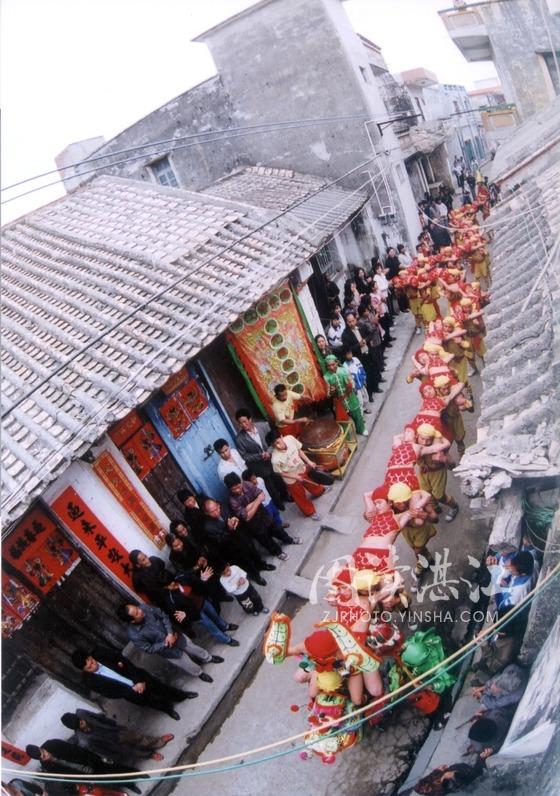

東海島人龍舞在村中老街狂歡

東海島人龍舞在村中老街狂歡這種“人龍舞”一般長十來米,由五、六十人組成,也有長數十米,由百餘人甚至數百人組成的。耍舞時輕便靈活,動作粗獷而又威武逼真,猶如生龍活現,時而左盤右旋,時而騰舞戲珠,時而擺尾搖頭,操作自如。

近幾年來,當地

藝人還對“人龍舞”的結構、舞步、舞姿、樂曲、節奏進行了改革加工,形成了“起龍”、“龍點頭”、“龍穿雲’、“龍捲浪”等表演程式,使其更臻完美,受到民眾的熱烈歡迎,被譽為“東海一絕”。

流行地區

長長的東海島人龍舞穿街過巷

長長的東海島人龍舞穿街過巷湛江市郊東海島地區。

特點

人龍舞是由人穿著特別的服裝,組成

巨龍的形狀表演的一種傳統舞蹈。每逢中秋佳節,當地百姓就會自發的組織人龍舞,配合著鑼、錢、鼓等敲擊樂器的節奏,人們各司其職,緊密配合,深刻體現了龍的威猛與大氣,規模宏大、精彩異常。

湛江雷州沈塘人龍舞

沈塘人龍舞是沈塘先民在清嘉靖年間創建的一種大型喜慶舞蹈,作為中秋節(農曆八月十五、十六兩晚)狂歡夜的壓軸節目,500年來一直延續至今。表演隊伍少則幾十人,多則數百人組成,身穿黃色或者青色服飾,配以紅色肚兜或腰帶,經過化裝打扮,就變成

黃龍或

青龍。

人龍的構成分為三大部分:龍頭、龍身、龍尾。整條人龍維妙維肖,栩栩如生。

現分布於

沈塘鎮沈塘圩。

原汁原味的傳統沈塘人龍

原汁原味的傳統沈塘人龍歷史

據傳,明代嘉靖五年(1526年),當地就有了成人把小孩抬上肩膀,一個接著一個臥置其肩組成“人龍”,手執香火沿街表演慶祝的習俗。

於明、清期間盛行

於雷州府三縣九所。

幾百年來,沿襲至今。

意義

在構建和諧社會的今天,湛江、雷州極為重視民間文化建設。而沈塘為挖掘這近五百年傳統文化底蘊,打造文化品牌,於是,打破舊形式,從服裝到動作各方面,在不改民間藝術原汁原味的基礎上,對“人龍舞”進行了全新排練指導,使其融力量、藝術、動感於一體!

精彩的雷州沈塘人龍舞表演.

精彩的雷州沈塘人龍舞表演.榮譽

湛江東海島人龍舞獲得“山花獎”

2013年12月,湛江東海島人龍舞在廣東省委宣傳部、廣東省民協、湛江市委宣傳部和湛江市有關部門的關懷下,在開發區黨委、管委會的指導下,經開發區文化部門的努力,在廣東省二十多個地級市中,脫穎而出,成為代表廣東省唯一一支參加中國民間文藝家協會主辦的,中國舞龍“山花獎”比賽,比賽中他們不畏強手,克服重重困難,經過激烈競爭,頑強拼搏,最終獲得第十一屆中國民間文藝最高獎“山花獎”。

東海島人龍舞在村中老街狂歡

東海島人龍舞在村中老街狂歡 長長的東海島人龍舞穿街過巷

長長的東海島人龍舞穿街過巷 原汁原味的傳統沈塘人龍

原汁原味的傳統沈塘人龍 精彩的雷州沈塘人龍舞表演.

精彩的雷州沈塘人龍舞表演.