人物生平 法國詩人。1821年4月9日生於巴黎。幼年喪父,母親改嫁。繼父歐皮克上校後來擢升將軍,在第二帝國時期被任命為法國駐西班牙大使。他不理解波德萊爾的詩人氣質和複雜心情,波德萊爾也不能接受繼父的專製作風和高壓手段,於是歐皮克成為波德萊爾最憎恨的人。但波德萊爾對母親感情深厚。這種不正常的家庭關係,不可避免地影響詩人的精神狀態和創作情緒。波德萊爾對資產階級的傳統觀念和道德價值採取了挑戰的態度。他力求掙脫本階級思想意識的枷鎖,探索著在

抒情詩 的夢幻世界中求得精神的平衡。在這個意義上,波德萊爾是資產階級的浪子。1839年,波德萊爾通過了畢業會考。他嚮往過“自由的生活”,要去當作家。他博覽群書,大量涉獵文學作品,來往於青年畫家、文學家之間,並被浪漫主義這“美的最新近、最現代的表現”所征服。

夏爾·皮埃爾·波德萊爾 1855年 1841年,夏爾·波德萊爾被送出國旅行和巴黎文人藝術家交遊,過著

波希米亞 人式的浪蕩生活。原目的地為加爾各答,中途在模里西斯等地停留,他拒絕繼續旅行,與1842年2月15日回到法國,繼承了父親的10萬法郎。1845年.波德萊爾發表了畫評《1845年的沙龍》,以其觀點的新穎震動了評論界。1848年巴黎工人武裝起義,反對復辟王朝,波德萊爾登上

街壘 ,參加戰鬥。1851年,發表《酒與大麻精》。9月,發表散文詩《酒魂》。1852年,波德萊爾的創作進入高潮。他先後發表了二十多首詩,十餘篇評論和大量譯著。1855年,以《惡之花》的標題發表18首散文詩。7月,發表第一批散文詩《夜色朦朧》和《孤獨》。1857年6月25日,詩集《惡之花》出版。奠定波德萊爾在

法國文學 史上的重要地位。這部詩集問世時,只收100首詩。1861年再版時,增為129首。以後多次重版,陸續有所增益。1864年2月7日和2月14日,在《費加羅報》上發表6首散文詩,標題為《巴黎的憂鬱》。4月24日,夏爾·波德萊爾到達比利時的布魯塞爾。5月~6月,在比利時做演講,朗誦自己的詩作。儘管他厭惡這個國家和比利時人,他還是在比利時一直住了兩年。1866年3月15日,夏爾·波德萊爾昏厥。3月22日~23日,他的病情惡化。3月30日,他右半邊身體癱瘓。3月31日,《新惡之花》發表。7月2日,波德萊爾被送回巴黎。1867年8月31日,夏爾·波德萊爾死。9月2日,夏爾·波德萊爾被安葬在蒙巴納斯公墓。1869年遺著《巴黎的憂鬱》出版。

墓

主要作品 作品名稱

原文名

年份

Les Fleurs du mal

1857

Réflexions sur Quelques-uns de mes Contemporains

1861

《哲學的藝術》

Le Spleen de Paris

1869

Curiosités Esthétiques

1868

Le Peintre de la Vie Moderne

1863

L'art romantique

1868

Salon de 1845

1845

Les paradis artificiels

1860

詩歌特點 作為西方現代主義文學的先驅,波德萊爾用作品奠定了這一文學分支的基調:摒棄傳統,獨闢蹊徑。他從自己的創作出發,在詩歌題材上大膽創新,選取城市的醜惡與人性的陰暗面,並且具有在聲光和色的背後捕捉事物秘密的才能。他在習以為常的具象中,展現人生的各個層面。詩人拒絕把生活空虛地理想化,拒絕浮面的歡娛自足,他要返回存在的本質層次,因而把社會病態訴諸筆端。波德萊爾認為“醜惡經過藝術的表現化而為美,帶有韻律和節奏的痛苦是精神充滿了一種平靜的快樂”,這是藝術的奇妙的特權之一。

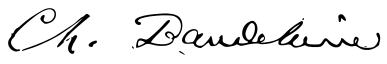

夏爾·皮埃爾·波德萊爾的簽名 作為法國象徵主義詩歌的鼻祖和現代主義詩歌先驅,波德萊爾身上還充溢著一種大膽的反叛精神。法國象徵主義詩人蘭波尊他為“最初的洞察者,詩人中的王者,真正的神”。波德萊爾認為:在每個人身上,時刻都有兩種要求,一種趨向上帝,一種嚮往撒旦。對上帝的祈求或是對靈性的祈求是向上的願望,對撒旦的祈求或是對獸行的祈求是墮落的快樂。

這些內容在《惡之花》尤為明顯,《惡之花》無論從內容上還是形式上講,都在法國詩歌發展史上具有劃時代的意義。它開創了一個嶄新的詩歌王國,把詩歌的創作引到了一個前所未有的境地,為詩歌創作展示了美好的前景。在內容上,它第一次大規模地將城市生活引入詩歌王國,擴大了詩國的版圖。波德萊爾明確地指出,他要深入人的最卑劣的情慾中去,大膽地採擷幾朵“惡之花”,呈現給世人。誰也沒有象他那樣探入人的心靈深處,到那最陰暗的角落裡去挖掘,因而加深了詩的表現力。在藝術上,《惡之花》也取得了極大的成就,它繼承了古典詩歌的明晰穩健,音韻優美,格律嚴謹,又開創了一種新的創作方法,即象徵主義。在《惡之花》的一首著名詩歌《交感》中詩人形象地描述了人身各個器官之間的可以互相轉換的關係。同時也指出物質層次的一切和內心的精神層次又互相變換、互相提升。

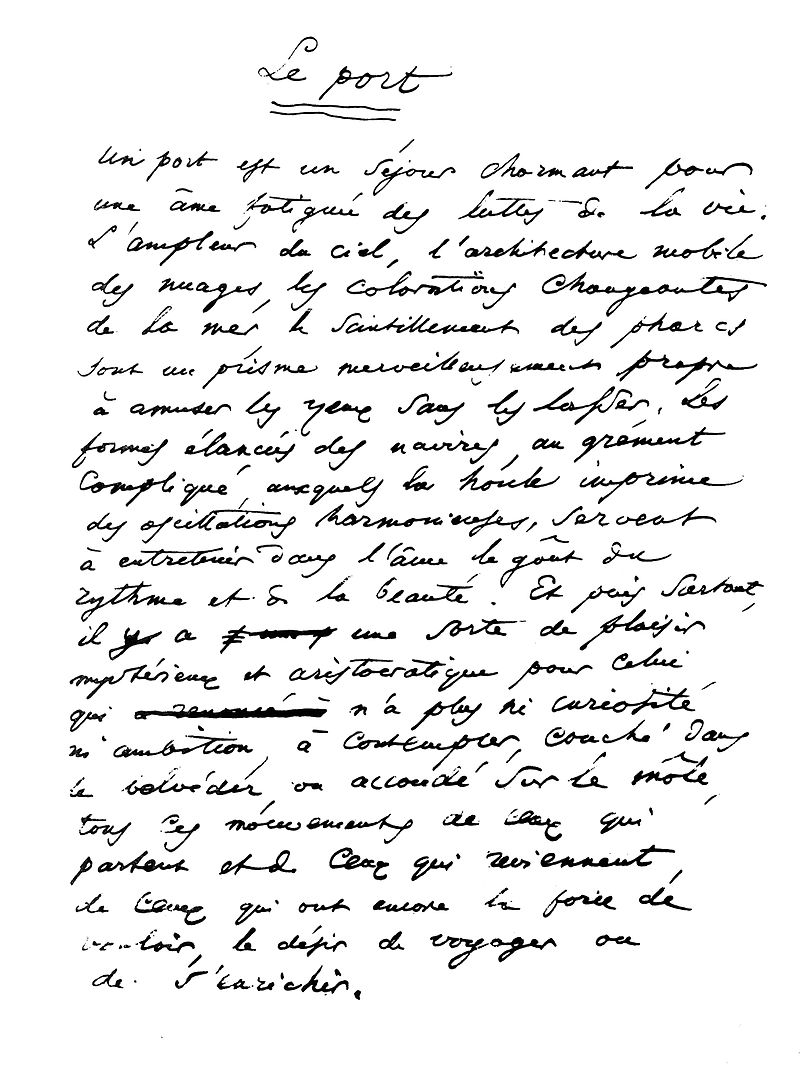

1869年的手稿 同時,波德萊爾是個典型的苦吟詩人,講究字酌句斟。他的詩意境幽深,形象生動,寓意深遠,富於表現力和極大的感染力。他既能為表現出精神的痛苦而寫得低回婉轉,一唱三嘆,又能為抒發對理想和光明的嚮往而寫得輕鬆、簡潔、明快,象蟬翼在陽光下震顫;他象畫家,把詩寫得富有質感和立體感,還可以維妙維肖地表現出事物的細節的真實。

波德萊爾詩集一度被認為是淫穢的讀物,被當時政府禁了其中的6首詩,並進行罰款。此事對波德萊爾衝擊頗大。從題材上看,《惡之花》歌唱醇酒、美人,強調官能陶醉,似乎詩人憤世嫉俗,對現實生活採取厭倦和逃避的態度。實質上作者對現實生活不滿,對客觀世界採取了絕望的反抗態度。他揭露生活的陰暗面,歌唱醜惡事物,甚至不厭其煩地描寫一具《腐屍》蛆蟲成堆,惡臭觸鼻,來表現其獨特的愛情觀。(那時,我的美人,請告訴它們,/那些吻吃你的蛆子,/舊愛雖已分解,可是,我已保存/愛的形姿和愛的神髓!)他的詩是對資產階級傳統美學觀點的衝擊。

影響 波德萊爾對

象徵主義 詩歌的貢獻之一,是他針對浪漫主義的重情感而提出重靈性。所謂靈性,其實就是思想。他總是圍繞著一個思想組織形象,即使在某些偏重描寫的詩中,也往往由於提出了某種觀念而改變了整首詩的含義。

波德萊爾的美學原則直接影響了19世紀法國最有聲望的象徵主義詩人魏爾倫、馬拉美、蘭波例如.魏爾倫的詩歌強調音樂性:“萬般事物中,首要的是音樂”;主張詩歌的朦朧性:“最可貴的是令人半醉的詩歌,模糊和明晰在詩中互相結合”。馬拉美熱衷於病態感覺,一味歌詠空虛、死亡和荒誕。蘭波則是實踐“聲、色、味”交感理論的典範,他那首《彩色十四行詩》成為象徵主義詩歌的奠基石。這些詩人在波德萊爾的基礎上,進一步開拓了詩歌新領域,探索詩歌表現的新方法。

19世紀的畫家與理論家、詩人的關係密切,很多畫家親自寫文章闡述自己的藝術理論,因此發起於文學領域的象徵主義理論很快就滲透到了造型藝術中,波德萊爾的文藝理論提供給畫家新的表現角度、擴大了繪畫表現題材,繪畫開始向“表現性”發展。象徵主義藝術雖然與印象派同時產生,但是20世紀初的主流藝術超現實主義繼承的是象徵主義而不是印象主義,從這種意義上來說,象徵主義藝術是西方繪畫“現代化”發展的開端。

波德萊爾不但是

法國象徵派詩歌 的先驅,而且是現代主義的創始人之一。現代主義認為,美學上的善惡美醜,與一般世俗的美醜善惡概念不同。現代主義所謂美與善,是指詩人用最適合於表現他內心隱秘和真實的感情的藝術手法,獨特地完美地顯示自己的精神境界。《惡之花》出色地完成這樣的美學使命。

人物評價 眾所周知的事情是,波德萊爾的“頹廢”或者“頹廢主義”成為了他詩歌最重要的標籤,而也有人說是波德萊爾第一次為文學藝術打開了“審醜”之門,這一點也坐實了波德萊爾對於象徵派的先潮意義。這似乎也一定程度上印證了波德萊爾的一生必定是潦倒困苦而一如曾經有學者將其比喻為法國的杜甫,當然確實有一定的相似之處。

惡之花 波德萊爾自己曾說,從童年時期便有孤獨感,這當然與母親的改嫁並將自己寄宿的情況有關,波德萊爾甚至將此理解為宿命。當把自己的孤獨感受如此理解時,生命便不得不呈現出一種悲劇色彩--一生都拚命的抗拒孤獨,而一生卻又不得不行路在孤獨之中。這又好像我們人類與死亡的關係,一生都為了尋求更好地生存,而卻終將走進墳墓,那么一個人,他每日與死亡相對,必定是可怕而可憐的。這卻又好像波德萊爾與孤獨的關係了。到了這種情況下,波德萊爾的詩人氣質則被培養出來了。一種孤芳自賞、自我玩味的態度,一種因為被分離而誘發的純粹的驕傲。

有理由相信,《惡之花》的結集出版應該與波德萊爾的經濟拮据狀況有很大的關係,波德萊爾試圖通過這一手段對自己的經濟狀況予以改善,同時能夠清還自己的債務。但是即便如此,波德萊爾對自己的形象仍然是一如既往的苛求,“帶有一種英國式的簡潔風格”,而“他的恭敬的舉止常常近於做作的程度”。從這一點我們似乎也可以從波德萊爾詩中的那種拘謹的格式中有所斬獲,而他對人與社會的反常性的理解和演繹似乎就更加能夠來自於自己的生活狀態。

夏爾·皮埃爾·波德萊爾作品 通過詩歌和人生際遇變化的對比,不難發現,波德萊爾的詩歌中的“否定性人生體驗”是用憂鬱、無聊、悔恨、煩惱、痛苦堆積成的現實,是眾生潰瘍的心靈,是現實中藝術的墮落和情慾的污穢。19世紀末20世紀初,精神上的壓抑與惶惑不安,生活上的焦慮孤獨空虛與無聊,肉體上的欲望沉淪,成為西方世界的普遍精神狀態。波德萊爾心靈觀照下出現的“人群”意象,使詩人的個人性體驗上升為群體的生命體驗。波德萊爾融入眾人的孤獨,又保持獨立和清醒,從而真實表現眾人的孤獨體驗。波德萊爾詩歌中的否定性體驗所描繪的正是眾人的世紀病心態,是差異性個體所體驗到的眾人生活的、惡濁的平庸現實,揭示世人包括自己心靈的陰暗與病態。

人物思想 波德萊爾也反對崇古抑今,他認為“美”具有現代性,美就存在於現實的世界。當然,這種“美”是需要通過“應和”來發掘的,波德萊爾認為美存在於隱藏著的“另一個世界”,是上帝根據自己和天堂的形象創造和規定的,藝術家的作用就是用一種單純、明晰的語言來說明這個更為真實的世界。然而要表現這個隱藏在現實之後的真實世界需要想像力的作用,“由於想像力創造了世界,所以它統治這個世界”,“是想像力告訴人顏色、輪廓、聲音、香味所具有的精神上的含義。它在世界之初創造了比喻和隱喻,它分解了這種創造,然後用積累和整理材料,按照人只有在自己靈魂深處才能找到的規律,創造一個新世界,產生出對於新鮮事物的感覺。”這種想像力也不是憑空創造出來的,“好的想像力擁有大量的觀察成果,才能在與理想的鬥爭中更為強大”,那些幻景也是從自然中提煉出來的,“記憶中擁塞著的一切材料進行分類、排隊,變得協調,經受了強制的理想化,這種理想化出自一種幼稚的感覺,即一種敏銳的、因質樸而變得神奇的感覺!”波德萊爾把想像力建立在對客觀世界的觀察與分析之上,沖淡了它的神秘色彩,想像力就是藉以表現現實世界與真實世界“應和”的工具。對象徵主義畫家來說,他們雖然都表現對現世的生活的態度,但都是通過賦予畫面一定的意義來完成的,這種寓意或是明朗、或是隱晦。

波德萊爾的“美”也不等同於古典主義藝術家提倡的“完美無瑕”,很多“不美”甚至是醜陋的形象也進入波德萊爾的視線中。波德萊爾的影響就在於,將他視之為領袖的象徵主義畫家們繪畫題材的擴大,畫家不再專注於表現“美”的事物、美好的生活,甚至有些畫家們開始嘗試描繪一些“醜陋”形象—張牙舞爪的瘟神、面目猙獰的獨眼巨人。

夏爾·皮埃爾·波德萊爾

夏爾·皮埃爾·波德萊爾 1855年

1855年 墓

墓 夏爾·皮埃爾·波德萊爾的簽名

夏爾·皮埃爾·波德萊爾的簽名 1869年的手稿

1869年的手稿 惡之花

惡之花 夏爾·皮埃爾·波德萊爾作品

夏爾·皮埃爾·波德萊爾作品