基本介紹

- 中文名:bosch工藝

- 外文名:Bosch process

1993年,Robert Bosch提出了一種ICP刻蝕工藝技術,被稱作“Bosch 工藝”。

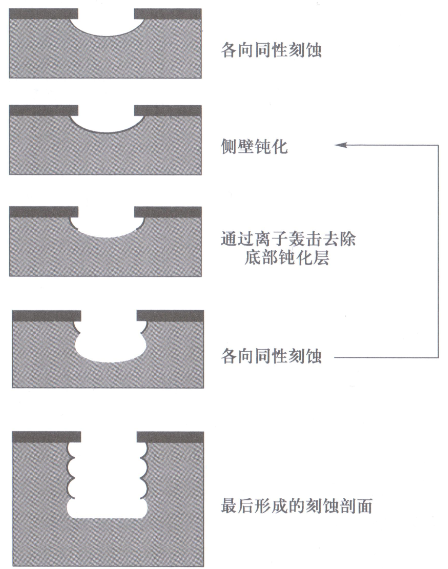

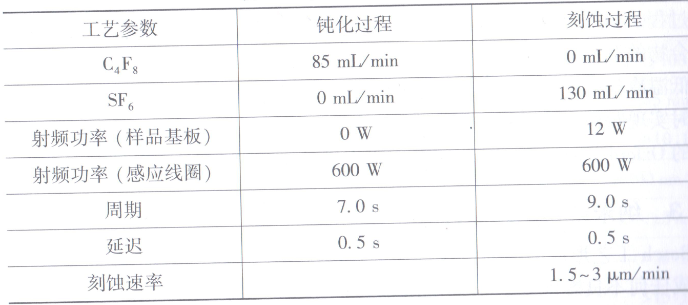

這種工藝首先採用氟基活性基團進行矽的刻蝕,然後進行側壁鈍化,刻蝕和保護兩步工藝交替進行。圖1說明了其工藝過程。它是通過交替轉換刻蝕氣體與鈍化氣體實現刻蝕與邊壁鈍化。其中刻蝕氣體為SF6,鈍化氣體為C4F。C4F8在電漿中能夠形成氟化碳類高分子聚合物。它沉積在矽表面能夠阻止氟離子與矽的反應。刻蝕與鈍化每5~10s 轉換一個周期。在短時間的各向同性刻蝕之後即將剛剛刻蝕過的矽表面鈍化。在深度方向由於有離子的物理濺射轟擊,鈍化膜可以保留下來,這樣下一個周期的刻蝕就不會發生側向刻蝕。通過這種周期性“刻蝕-鈍化-刻蝕”,刻蝕只沿著深度方向進行。表1是典型的Bosch工藝參數。

圖1 博世(Bosch)工藝過程示意圖

表1 典型的Bosch工藝參數

反應離子深度刻蝕矽的水平可以達到在表面1%暴露刻蝕面積的情況下,刻蝕速率可以達到50μm/min,在表面20%暴露刻蝕面積的情況下,刻蝕速率可以達到30μm/min,矽與光刻膠的抗刻蝕比大於300:1,刻蝕的深寬比大於100:1。

在Bosch工藝中由於刻蝕與鈍化的互相轉換,而每一步刻蝕都是各向同性的,因此造成刻蝕邊壁表面的波紋效應(scalping)。圖2是典型的由於Bosch工藝形成的邊壁波紋。邊壁波紋可形成高達100nm以上的表面粗糙度。通過縮短刻蝕與鈍化的周期可以減弱這種波紋效應。通過最佳化Bosch刻蝕工藝可以實現70μm深的邊壁表面波紋起伏小於20nm。這種深刻蝕的邊壁足以作為光反射鏡面進行光纖通信開關轉換。另一種減少邊壁波紋粗糙度的方法是在刻蝕後進行化學濕法拋光腐蝕,例如將刻蝕樣品放入KOH+IPA混合腐蝕液中短暫時間,將表面的波紋起伏腐蝕平滑。

圖2 Bosch工藝形成的邊壁波紋