基本介紹

作者簡介,出版信息,原文照錄,譯文,

作者簡介

范敬宜(1931—2010),江蘇省蘇州市人。為范仲淹的28世孫,自幼對詩書畫都很敏悟。學生時受過當時文史哲方面傑出學者的薰陶,師從吳門畫派的傑出名家樊伯炎,深得吳門真傳。1949年畢業於無錫國學專修學校,1951年畢業於上海聖約翰大學中文系。1978年加入中國共產黨。精於詩書畫,當代著名新聞工作者。2010年11月13日13時42分,因病在北京醫院去世,享年79歲。

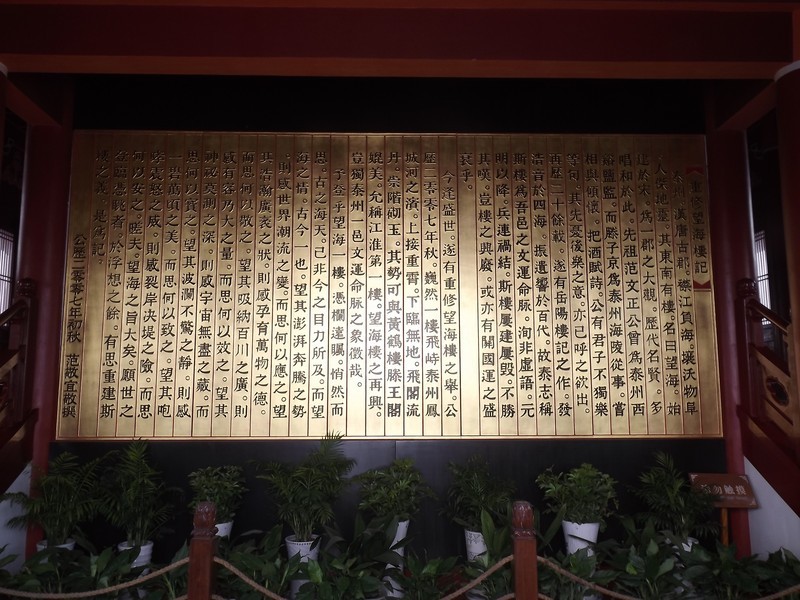

圖為《重修望海樓記》銘文

圖為《重修望海樓記》銘文出版信息

全篇五百多字,以文言文撰寫。文章裡面簡述瞭望海樓屢建屢毀的經歷、有關泰州的文人雅事以及名樓重修的必然性,抒發了筆者登樓的所見、所感、所思。行文簡練,大氣磅礴。先後在《人民日報》等報刊刊發。二零一零年被收錄入江蘇省義務教育課程標準試驗教科書配套用書《語文讀本》(八年級上冊),供全省各地國中二年級學生作為語文課外閱讀的指定書目。

原文照錄

泰州,漢唐古郡,襟江負海,壤沃物阜,人傑地靈。予先祖範文正公曾為泰州西溪鹽官,而滕子京為泰州海陵從事,嘗把酒賦詩,以相酬酢。公有“君子不獨樂”等句,其“先憂後樂”之意,已呼之欲出。歷二十餘載,乃有《岳陽樓記》問世,發浩音於四海、振遺響於百代。泰州城東南有樓,名曰望海,始建於宋,為一郡之大觀。歷代名賢,多唱和於此。故前人稱斯樓為“吾邑之文運命脈”,洵非虛語。元明以降,兵連禍結,斯樓屢建屢毀,不勝其嘆。豈樓之興廢,或亦有關國運之盛衰乎?

今逢盛世,遂有重修望海樓之舉。公曆二零零七年秋,巍然一樓飛峙泰州鳳城河之濱,上接重霄,下臨無地,飛甍浮光,崇階砌玉,其勢可與黃鶴樓、滕王閣媲美,允稱江淮第一樓。望海樓之再興,豈獨泰州一邑 “文運命脈”之象徵哉!

予登乎望海一樓,憑欄遠矚,悄然而思:古之海天,已非今之目力所及;而望海之情,古今一也。望其澎湃奔騰之勢,則感世界潮流之變,而思何以應之;望其浩瀚廣袤之狀,則感孕育萬物之德,而思何以敬之;望其吸納百川之廣,則感有容乃大之量,而思何以效之;望其神秘莫測之深,則感宇宙無盡之藏,而思何以寶之;望其波瀾不驚之靜,則感一碧萬頃之美,而思何以諧之;望其咆哮震怒之威,則感裂岸決堤之險,而思何以安之。嗟夫,望海之旨大矣,願世之登臨憑眺者,於浮想之餘,有思重建斯樓之義。是為記。

譯文

泰州是漢朝和唐朝的古城,前面臨江後方近海,土壤肥沃物庶豐富。泰州的東南有座樓,名叫望海樓,建於宋朝,是泰州城的一處著名景觀。各代的名人聖賢,常常在這裡吟詠作樂。先世祖上范仲淹(字文正)曾經在泰州的西溪鎮做鹽倉監官(負責監督淮鹽貯運轉銷),適逢那時騰宗諒(字子京)在海陵做事,他們曾相約一起登樓,飲酒作詩,范仲淹有“君子不獨樂”等詞句,他“先憂後樂”的意思已經很明顯了。又經過二十多年,才有《岳陽樓記》問世,發出的(“先憂後樂”的)呼聲傳遍四海 流傳百代。因此《泰州志》稱這樓是“我縣文學氣象的命脈”,這絕不是虛妄的話。 元明年間,戰爭兵亂不斷,這樓多次摧毀再建,承受不起這樣的哀嘆了。難道樓的興盛荒廢,有時也和國家命運的繁盛衰敗有關?

今日恰逢盛世,於是有了重修望海樓的事。公曆二00七年的秋天,望海樓巍峨峙立在泰州的鳳城河畔,上接重雲,(在望海樓上)向下望去深得不見地底。閣道橫空彩飾鮮艷,重重的樓階都是用玉砌成,它的氣勢可以和黃鶴樓、滕王閣比美了,可謂是江淮第一樓。望海樓的再次興盛,何止是泰州一縣的“文學氣象命脈”的象徵啊!

我登上望海樓,靠著欄桿遠望,默默地思考著:古時的海和天,已不是今日眼中所看到的了:然而看海的情感,古時和今日是一樣的。看見這海的奔騰的氣勢,就感慨世界潮流的變化,然後思考如何應對這樣的改變;看到這海浩瀚廣袤的樣子,就感嘆它孕育萬物的品德,然後思考如何去敬畏它;看見它容納百川的廣闊胸襟,就感慨它因為包容而壯大的氣量,然後思考如何效仿它;看到它神秘難測的深度,就感嘆宇宙中這無盡的寶藏,而後就思考如何珍惜它;看到它波瀾不驚的平靜,就感慨它碧波千里的美麗,然後思考怎樣與它相和諧;看到它咆哮震怒的威嚴,就感到有堤岸裂絕的危險,然後會思考怎樣才能安全。哎,望海樓的意義宏大,願世上登樓憑欄遠眺的人,在遐想的空閒,會想到重建這樓的意義,這就是寫這文章的目的了