內容簡介

二戰中的南太平洋戰場,美軍少將卡明斯率特遣分隊,登入了一座日軍駐守的熱帶小島。根據情報,日軍在此島不下了重兵,準備長期堅守。因此儘管未遭遇大的抵抗,卡明斯仍然不敢貿然深入,抽調了大量兵力用於運送輜重,修築道路。一個月後,道路也修築完畢,部隊距日軍陣營不足1000米。

卡明斯作為美國少將,具有非常豐富的指揮和作戰技能,但是這為少將卻擁有著一種“恐怖階梯”式的治軍思想,他通過對所率領的部隊實施這種極權主義的統治方式向日本駐守的這座小島進攻。但是在戰役打響一段時間之後,卡明斯發現自己所指揮的部隊經常違背他的命令,雖然他在表面上表現得非常冷靜,但在私底下總是將心中的怒火噴向心腹——侯恩頭上。

侯恩是一個崇尚自由的優秀戰士,他經常被卡明斯用權利所壓制。有一天,侯恩終於爆發了被壓抑的怒火,他當著卡明斯的面將菸頭扔到地板上並且用腳狠狠地踩滅。少將卡明斯認為侯恩在對他、對權利進行挑釁。為此,卡明斯勃然大怒,毅然命令他自己的心腹侯恩沖向前線進行偵查做炮灰。

偵查小分隊的領頭克羅夫特對侯恩的到來懷恨在心,他認為侯恩會阻擋自己的升官之路,便建議侯恩到他已經發現有日軍埋伏的地方去偵查,結果侯恩被日軍擊斃。然而,克羅夫特終究是一個莽夫,他不顧部下的反對毅然向安娜卡山峰進發,在快到峰頂的時候竟然遇到了大黃蜂的襲擊,最後狼狽逃竄。

人性與獸性在人的心靈中的衝突集中體現在護送受傷的威爾遜回駐地一節。極難行走的道路、過重的負擔再加上連日來的勞累與恐懼使護送者們在潛意識中都想丟掉威爾遜,但他們心靈中人性的一面終於戰勝了獸性的一面。當布朗和史坦利再也無法堅持時,里奇斯和戈爾斯坦抬著威爾遜繼續往前走。威爾遜因受傷四天后因為未得到及時治療死去,他們仍然抬著他向前走,他們的腦子裡只有一條信念:就是非把他帶著走不可。他們跌跌撞撞好似瞎子,可是他們身上卻自有一股感人的力量。所到之處,鳥獸一片肅靜,那等於是在音信難通的密林叢莽中一路向前通報。

卡明斯在指揮所里制定出了最終的進攻方案,並且親自動身去請援兵。副將達爾生沒有卡明斯那樣的卓越指揮才能,當卡明斯走後,他擅自命令部隊向日軍進攻,結果竟然將日軍全殲,成功占據小島,而卡明斯對此卻完全不知。勝利捷報具有諷刺意味:“由於卡明斯將軍的卓越指揮,這場戰役取得了最終的勝利。”

作品目錄

第一部 | 起 浪 |

第二部 | 陶土與糞土 |

第三部 | 草木與幻影 |

第四部 | 尾 波 |

寫作背景

出生於猶太人家庭的梅勒對文學創作情有獨鐘,1942年夏天, 諾曼·梅勒在波士頓一家精神病院打了七天暑期工,他以此為素材創作了短劇《裸者與死者》。為了寫就一部關於歐洲戰場或者太平洋戰場的小說,諾曼·梅勒於1944年應徵入伍。諾曼·梅勒先後在菲律賓萊特島、呂宋島和日本服役。他當過文書兵、架線兵、炊事兵、偵察兵和空中攝影師。

《裸者與死者》小說以二戰中美軍與日軍在進攻與防守南太平洋一個虛構的名為安諾波佩的熱帶小島上的戰鬥為題材。從《裸者與死者》的內容特別是人物的經歷和結局明顯可以看出存在主義的思想痕跡。

戰後初年,以薩特為代表的法國存在主義涌人美國,迅速滲透其文化土壤,經過美國知識界的接受和改造,存在主義在美國被賦予了不同的特色:在美國,存在主義為人生勾畫的孤獨、痛苦的精神狀態和現存世界的荒誕性成為一種具有普遍性的“實在” 。作為美國存在主義發言人的梅勒在其作品中流露出這種傾向,具體到《裸者與死者》則集中表現為個體存在在諸多異己力量控制之下的反抗、掙扎與無奈。比如惡劣的自然環境之於偵察排的士兵,種族歧視之於戈爾斯坦和羅思、戰爭之於美軍與日軍等。

人物介紹

侯恩

早年的侯恩,是一個激進主義者,為了尋求自由主義的理想,他不惜與資本家家庭決裂,離家出走,但是面對隨後的人生,他卻又不得不一次又一次地選擇了妥協,究其原因,原先的家庭和社會環境早已對他產生了揮之不去的影響。儘管他憎恨以父親為代表的中產階級的庸俗和市儈,但是從小到大衣食住行的獲取,又使他不得不依賴於他的父親。在人生觀和思維方式上,他與中產階級也沒有什麼本質的區別,因而在內心深處,他早已選擇了對他們妥協。儘管如此,在內心深處,他依舊渴望能保持自己個性的完整,捍衛自由平等的理想。

在軍隊中,侯恩的言行表明了其內心深處的矛盾。由於他最終無法克服自身的缺陷,他不但被周圍的社會群體所孤立,而且離自己的自由主義理想也越來越遙遠,以致於最終成為集權主義社會的犧牲品。

侯恩面對卡明斯時,在某些政治觀點上,他表現出與卡明斯不同的見地,並針鋒相對地與之爭辯,看似與將軍的專橫勢不兩立,而在潛意識裡,他卻感覺到,“在卡明斯將軍的軌道里,自己和卡明斯非常相似,他們實際上就是一類人”。在與克羅夫特相較量的過程中,看似兩人有著本質的區別,可在實際上,侯恩完全忘記了自己的初衷和使命。當他同克羅夫特在偵察排領導權的問題上明爭暗鬥時,他依然希望自己“還要當個頭兒”。在同普通士兵的相處中,侯恩也一度踐行過平等民主的理念。侯恩明白自己的目的就是把隊伍帶好,爭取獲得將軍的賞識,早日回到將軍的身邊。

侯恩無論是在其個人生活還是政治傾向上,都是一個足以和卡明斯、克羅夫特相抗衡的人物,是抗擊他們法西斯力量的有力抵抗者。侯恩游離於過去和現在、想像與現實之間,傳遞出侯恩的矛盾心理和人格的分裂。現實中的侯恩,游離於其所在的軍官社交圈子外,一方面,他對周圍的軍官們充滿鄙視,與他們格格不入;而另一方面,他卻又不時地受到卡明斯的吸引,為其所用,算得上將軍的得力助手。在這樣的矛盾和煎熬中,侯恩最終走向了人生的不歸路——死亡。

愛德華·卡明斯

卡明斯十歲就離開了家,獨自承受一切,接受軍校的訓練。美軍少將卡明斯是一個反覆無常的法西斯主義者,言行舉止充滿怪異和矛盾,他一直像機器一樣,冷酷無情地控制著軍隊的運行。他父母親是虔誠的基督教徒,可在待人處事方面,卡明斯的父母給他灌輸的卻是“教義所說,是一套做法,買賣小事,那又是一套做法,如此而已”。在卡明斯所生活的鎮上,幾乎所有的人都恨他的父親,因為他的發跡建立在使大家落下“一屁股債”的基礎上。

卡明斯是攻占阿諾波佩戰役的最高指揮官,他是一個具有法西斯極權思想的人物,崇拜強權,具有強烈的統治欲與特權意識。在他看來,軍隊就應該尊卑分明,宣稱“將來的道德規範只有一條:就是權力第一”。為了使他的下級對他畢恭畢敬,有令必從,他極力推崇“恐懼階梯論”,並不惜將手中的權力極而用之。即使平日很得他寵愛和維護的侯恩為爭取個人自由和自尊而故意冒犯他時,也被他利用職權一降再降,間接導致了侯恩的死亡。

山姆·克羅夫特

偵查排副排長克羅夫特是個十足的權力狂,他是“政治暴決”的強有力的代表、戰爭機器的具體執行者、惡魔的化身。在很多方面,克羅夫特都表現出潛在的控制欲。在現實中,他是卡明斯畏懼理論的具體執行者。他像惡貫滿盈的暴君一樣,無所不用其極。對待戰俘,克羅夫特先是裝作很友善地安慰戰俘,當戰俘對克羅夫特表示感謝時,克羅夫特卻掏出槍,對準戰俘的腦袋射殺。克羅夫特兇殘肆虐的本性隨時支配著他消除任何反對他意志的東西。克羅夫特成為暴君的原因:“社會的腐敗是一個原因,生性不善也是一個原因,是個德克薩斯佬,又不信上帝,這些都是原因。”

作品鑑賞

主題思想

美國作家諾曼·梅勒的小說《裸者與死者》赤裸裸地揭示了戰爭的荒誕不堪和戰爭時期人際關係極度異化的困境。揭露美國人自身“荒誕”、“異化”的法西斯傾向是《裸者與死者》小說中最集中表現的主題。

美軍真正的敵人並不是日軍——日軍早就準備放棄安諾波佩島,因此美軍對該島的軍事勝利只是一種徒勞無謂的勝利而已——而是美軍內部專制、集權的官僚體系和蔑視人權、踐踏人格、摧殘人性的野蠻行為。

指揮官卡明斯少將表面上是個精明強幹的美國高級軍官,骨子裡卻是個十足的法西斯分子。他教訓侯恩說法西斯主義遠比共產主義合理,只不過它錯誤地發生在缺乏足夠潛能的德國,而美國則具有足夠的潛能將這一法西斯主義理想變成現實。卡明斯認為第二次世界大戰的主要目的就是要讓“一個更有威力、更加狡猾的美國人取代舊世界的希特勒,”因此他預言美國在第二次世界大戰後將以世界霸主的姿態出現在世界舞台。卡明斯崇尚強權,認為美國未來惟一的道德就是權力的道德,而軍隊正是這種未來的預演,因此他隨意辱罵下屬,容不得任何與自己想法相悖的思想與言論。他還在軍隊中通過隨意設立各種職務與軍階組成了一個壓制士兵的龐大官僚階層,以摧毀他們的獨立人格和思想,迫使他們不折不扣地按照自己的意願行事。他認為只有建立起一個“恐怖的階梯”,軍隊才會具有戰鬥力,社會也才會有效運轉。

卡明斯象徵著意識形態上的法西斯主義,而克羅夫特上士則是這種思想的具體體現。在作品中他被描寫成一個變態、暴力、肆虐和仇恨的化身,一台製造恐怖的戰爭機器。克羅夫特是軍隊的典型象徵,因為士兵們害怕他的程度超過害怕死亡本身,而這正是戰爭機器能夠高效運轉的原因。為了達到目的可以不擇任何手段,不講任何道義。他不具備卡明斯那樣的抽象思維能力,但用實際行動將卡明斯的法西斯主義闡述的淋漓盡致,表現出人性最兇殘的一面。他將奉命前來指揮偵察排的侯恩視為自己實現權力欲道路上的障礙,設計將他除掉;在翻越安那卡山峰時,他不顧士兵的死活,兇狠地用槍威逼士兵前進,致使一人摔死深谷。從深層次看,克羅夫特殘忍地殺害俘虜和虐待士兵的行為實際是為了掩蓋他內心對戰爭與死亡的巨大恐懼。

以卡明斯和克羅夫特為代表的美國軍事機器象徵著獨裁與專制,他們的思想、行為也代表著美國許多希望通過戰爭與強權來獨霸世界、左右社會、操縱大眾的法西斯分子。

作家諾曼·梅勒並沒有把表現的重點放在日本或德國法西斯身上——他們是公認的法西斯和世界公敵,而是把表現重點放在揭露美國人自身的法西斯傾向方面。儘管美國並沒有公開宣稱支持與推行法西斯主義,但法西斯主義精神卻滲透在美國政治的肌體中,並通過強權政治的形式表現出來,因此美國人民應時時警惕與反對美國統治階級打著民主與自由的旗號推行全球的法西斯主義。從20世紀末的世界局勢看,《裸者與死者》具有強烈的警世與預言作用。

一、戰爭的荒誕

《裸者與死者》中描述了一場非理性、無秩序的戰爭。極權主義已經荒謬到令人髮指的地步,它扭曲了一些人正常的心理乃至生命,使一部分人變得野蠻冷漠如獸,一部分人變得軟弱如蟲。他們都是權力主義制度下的犧牲品。軍隊制度也極其荒誕,下級對上級只有絕對服從,而不能由任何異議。而他們共同的“事業”——安島征服則更顯荒誕,沒有人能清楚正確地知道這場戰爭的意義:屬於統治階級的卡明斯認為這是一次權力的集中,而士兵如戈爾斯坦則真不知道他們打這場戰到底為了什麼,另一個士兵雷德則認為不過是讓卡明斯的肩章上多添一顆星,對他自己並沒有好處。

1、非理性的極權主義。極權主義是20世紀的一種社會狀態,與自然的多樣性、豐富性和個性化相反,極權主義是指生命裸露於控制之下,生活在一個同一的社會中。極權主義的威脅充滿《裸者與死者》故事的各個方面,整個偵查排都處於獨裁統治之下。戰爭的真正動機在於獲得權利,簡單地說,這是一場權利之爭。

2、荒誕的軍隊制度。整個安諾波佩島都是將軍卡明斯的專政地,他“控制一切”。每個人都是整個軍事系統上的一個工具而已。下級必須絕對服從,聽從上級的命令而不管上級下達的命令是否正確。卡明斯認同人類環境改造學和生物學單位:“我不在乎你給我什麼樣的人,如果他在我手下時間夠長,我都會叫他害怕的。”軍隊就是他的社會實驗室:“軍隊要治理得好,你必須把每個人都納入到恐懼階梯上。對上級心存畏懼,對下級意有不屑,什麼時候大家達到了這樣的境界,軍隊就可以發揮最大的威力了。在這場實驗中沒有任何道德可言,文化轉換將視為一系列相關技術改造的問題。”

二、人際關係的異化

異化是薩特哲學的基本理念之一,甚至可以說薩特就是為了解決現代社會中自我的異化問題而創立起哲學體系的。在個人與他人的關係中,每個人都把他人當成客體加以對象化,“我”從一個“自為的存在”頃刻變成了一個“自在的存在”,它使“我”失去了自由,似乎變成了主人面前的奴隸了。因此, 人與人之間的關係是對立的、異化的,出現了“他人即地獄”的狀況。《裸者與死者》中人與人之間那層溫情脈脈的面紗沒有了。

每一個人在企圖實現自己利益的時候,要么利用他人,要么視他人為障礙。總之,每個人,在他人眼裡,都是作為客觀對象的“物”。在這種情況下,尊重別人,或者被別人尊重, 實在是無從談起的事。所以,人的尊嚴的喪失,人性的喪失,主體地位的喪失,是人的異化的最根本現實。

1、官與兵關係的異化。在部隊根本不存在任何民主及言論的自由。下級必須無條件服從上級的命令,不能提任何建議或者提出相反的意見,更不要提反抗當權派或者“以下犯上”。如果有人膽敢這么做,他將受到嚴厲的懲罰。在部隊中,“對上級總是心存畏懼,對下級意有不屑”。

2、兵與兵關係的異化。戰爭中軍人之間關係的異化表現在各個層次上甚至包括士兵與士兵之間的關係。在軍隊里沒有友誼更沒有兄弟情可言,儘管他們是為了共同事業的戰友。冷漠、孤獨與異化是永恆的主題。

3、男女關係的異化。對作家諾曼·梅勒來說,女人的存在的價值在於她能生兒育女的母性本能以及她們能滿足男性的性能力。女性是下等的、被征服的,男性則是上等的,是強有力的征服者。小說中男女的關係也不是那么令人滿意。在23個主要人物中,只有三個人——加拉赫、羅斯和戈爾斯坦幸福地與其妻子生活在一起。也就是說,其他人都不能享受男女之間這種幸福的生活。在他們的眼中,女性是無價值的、不忠實的,絕不要相信女人。不論他們何時提起女人,他們總是咒罵或者羞辱她們。女性主要作為“性對象”存在。男人把女人當作手段而不是目的。

三、走出“荒誕”與“異化”的困境

在一片“荒誕”與“異化”之中正視自己的存在,反顧人生的價值和意義,覺察到對自己和對他人有責任,以愛情、友誼和最重要的同情心來充實內心,以存在主義的人道精神當作火把去照亮前路。小說中士兵威爾遜腹部受傷,布朗、史坦利、戈爾斯坦以及里奇斯四人將其抬回安全的地方。布朗和史坦利因為太過勞累放棄了,但是戈爾斯坦和里奇斯卻克服重重困難將其抬回去了。在這種冷酷環境下顯示的這種兄弟情確實很可貴它是一線希望。“歸根到底,其作用的還是情感,情感真正把握推向哪個方向,那就是我應當選擇的道路”。

“荒誕”與“異化”並不是小說的最終目的,正如存在主義關心的不是“在”而是“變”的可能性,小說的最終目的是喚醒人們在絕望中掙扎和拼搏的勇氣,以造就直面慘澹人生的猛士。

寫作手法

1)象徵

通過作品中對“裸者”與“死者”細緻入微的描寫,諾曼梅勒借他們的口說出了針對極權主義的看法和意見,他要告誡人們的是,極權主義在當時的美國仍然存在,儘管國家發達了,戰爭停止了,但是危險因素卻依然存在。“裸者”與“死者”象徵了美國社會底層的那些可憐的人們,對戰爭中士兵的心理以及行動的描述,其實也就是對生活在美國社會底層人民的詳細刻畫。

面對極權主義,作為自由主義代表的赫恩最終選擇了理性的反抗,但極權主義卻不罷休,最終將赫恩置於死地。在這方面,諾曼梅勒也用實例象徵了美國社會中人類對戰爭機器的反抗,個人自由主義對極權主義的反抗。

2)諷刺與警告

在作品的末尾,作者借極權主義代表人物卡明斯的口,預言美國最終也將重蹈他曾經反對的法西斯極權之路,到了那個時候,美國也不必再帶著偽善的面具,不必假裝仁慈,不必為出兵爭奪資源而找藉口,因為美國本質上就是一個極權的社會。這對美國當時提出的“維護和平”與“仁愛”的觀點是一個絕妙的諷刺。

然而《裸者與死者》同時也警告美國人,要警惕那些內心充滿戰爭思想的權力人物,他們善於欺騙並且喜歡玩弄計謀,為達到他們的目的不擇手段,人們要清醒起來,不能夠落入他們的戰爭圈套,同時也一定要團結起來,共同抵抗少數人的戰爭欲望,避免百姓遭受無意義的戰爭之苦。

女性語言

1、文本中涉及女性的語言

《裸者與死者》中大多數女性形象都是通過大兵們嘴裡的言論和跳躍式的回憶展示出來的。從對待女性的態度上,可將大兵們涉及女性的語言大致分作三大類:

1)侮辱類語言

《裸者與死者》的語言大膽出格,隨處可見“粗言穢語”,特別是涉及到女性的時候,更是粗俗不堪。例如:“等你摸著了門兒,玩女人就象彈吉他一樣。”“你們這幫娘們全是臭婊子。”

文本中更是有一段正在挖茅坑的大兵們“談女人”的場景,“女人全是一路貨”、“那幫臭娘們” 、“女人嘛,沒有一個是好東西”,歧視性語言遍布整個文本,“哎呀,簡直是個死不要臉的破鞋。”梅勒對女性的描寫,是採用一種污穢的、低級的、充滿暴力色彩的語言,站在男性立場進行的描述。女性無法發出自己的聲音,她們只是男人談論的一個話題,是被輕視、被謾罵、被侮辱、被玩弄的對象。

2)尊重類語言

與上述的侮辱類語言相比,書中對女性抱著尊重態度的語言顯得少得可憐,即便有人懷著這樣的態度,表達這種觀點時的聲音也較軟弱,例如,在大家“談女人”時,布朗說女人沒有一個是靠得住的,史坦利不敢苟同,他想到自己的老婆,但也只是這樣表達他的觀點“我的老婆我就信得過”,只有米尼塔附和了句“我的女朋友我也信得過”,隨即招來其他人的反駁攻擊,到後來史坦利不得不以繼續挖溝來結束這場討論,而米尼塔則是以粗口來還擊:“啐,去你的吧。你就以為你是沒事人兒了,他媽的。”

3)溫情類語言

以粗暴面目出現的男權話語占據了文本中的大幅篇章,將對女性使用的溫情類語言擠得零散難覓,但並不代表一點沒有。溫情類的語言主要存在於對母親和妻子的回憶中,馬丁·內茲:“媽媽喜歡我”。戈爾斯坦:“多少年來一直隨著媽媽一起幹活,母子倆有一種密切相依的特殊感情。”“戈爾斯坦又看起自己妻子的信來,內心感到說不出的懷念。”這類語言對母親和妻子形象的塑造起到了重要作用。

侮辱類的語言給作品蒙上了一層灰暗的色彩。其表層原因之一是作品中的人物群體——大兵們主要來自於社會底層,“在國內都是生活在社會底層的小人物,沒有受過良好的教育”,受底層文化的薰染,慣於講粗口;其二是艱苦的生存環境壓抑了大兵們的心靈,島上的自然環境惡劣——“人在與自然力量的對抗中注定要敗北,熱帶雨林的暴雨,地質形成的阻礙,和無法無規的密林把人損耗到崩潰或者死亡”,戰爭環境扭曲了大兵們的心理,文本借史坦利之口“可我看這跟咱們長期駐在太平洋上又無事可做,總有些關係吧。”傳達出這樣的信息——對女性的侮辱性語言與大兵們所處的戰爭環境有著某種關係。而造成這種描述特點的深層次原因則是作品誕生的文化語境,在強調二元對立的傳統西方父權制文化語境中,女性形象被二分為天使與魔鬼。作為男性附屬的女性角色,在男性需要時猶如天使,一旦失去寵愛,則墜入地獄,憎惡如魔鬼。《裸者與死者》中不乏此類例子,在對權力有著極強欲望的男性身上表現得特別突出,卡明斯將軍的妻子、克洛夫特的妻子都曾遭遇這樣的經歷:戀愛新婚時如膠似漆,莫名翻臉後憎惡萬分。

在這樣的背景下,對女性使用“尊重類”、“溫情類”語言的男性角色和這兩類語言一樣寥若晨星。

女性群像

媽媽、妻子、妓女等所構建的女性群像在這群男人粗言穢語的外衣下夾雜著對媽媽、妻子、女友甚至是妓女的回憶、思念以及各種各樣的複雜情緒,文本中各種女性形象也藉此得以豐滿起來。以下就具有典型意義的幾種角色略作分析:

1)母親形象

“媽媽”這個詞,在常規意義上,原本應是每個人人生行旅中愛的源泉,寧靜的港灣。媽媽是每一個人親密接觸到的最初的女性。在這部作品中,“媽媽”作為女性中十分重要的形象也經常出現。文本中的媽媽形象大多存在於對往事的回憶中,例如,馬丁·內茲:“媽媽喜歡我”,戈爾斯坦:“多少年來一直隨著媽媽一起幹活,母子倆有一種密切相依的特殊感情。”即便是心如鐵石的卡明斯將軍,童年的印記中也有著母親親情的痕跡:“春寒料峭的下午,母子倆收拾起顏料和畫板,愛迪好孩子,今兒玩得快活嗎?此刻她的話音帶著一種從未有過的顫動。母子倆在一起,只要旁邊沒有別人,她口氣里就會流露出一種從未有過的疼愛。我太喜歡了,媽媽。”梅勒在這裡不遺餘力地再現童年的母子親情畫面,在卡明斯的成長之路上留下了一縷溫情。對媽媽的追憶顯示出這些軍人正常人性的一面。

2)妻子形象

關於“妻子”的描寫,文本中多處存在。對“妻子”的回憶和懷念,顯示出將士們內心溫暖和軟弱的那一面,被炮火薰染得幾乎如鐵石一般的人,其內心深處其實依然保持著正常人的心態。

例如:戈爾斯坦讀到妻子的來信,“戈爾斯坦又看起自己妻子的信來,內心感到說不出的懷念。”甚至冷酷無情的卡明斯將軍和嗜血的克洛夫特也曾經有過溫柔纏綿的新婚生活。而在加拉赫身上,對妻子的感情書寫達到了極致。

文本中,梅勒在這裡下了重筆,將加拉赫由滿懷希望到希望的肥皂泡驟然破滅、跌入乍聞噩耗的谷底的心情劇變描繪得淋漓盡致,加拉赫聽到神甫找他的訊息時先是心頭一喜,“心跳得很快,內心的盼頭蠢蠢欲動”,以為神甫將要他作助手,自己“脫離戰鬥”的夢就要實現了。來到神甫面前時,他努力表現得“挺有禮貌的,卻又含著不安”,竟至於“出一身大汗”。隨後的對話中,加拉赫告訴神甫自己的妻子天天都給他寫信,“難得有一天不寫的”,在神甫告訴他有個不幸的訊息時,他“打了個冷顫”,“愈聽愈不安,種種胡思亂想,”竟“脫口說道:‘該不是我老婆把我甩了吧?’”,到這裡,加拉赫對妻子的眷念之情已躍然紙上。接下來,神甫小心翼翼地揭開真相的話語對加拉赫來說猶如鈍刀割肉,加拉赫心中對家人的排序下意識地出現:媽媽、要出生的孩子——“這么一想,立刻覺得心頭一寬。腦子裡掠過一個念頭:還算不幸中之大幸。”神甫吐出“那是你的妻子”的話使得加拉赫幾近崩潰,梅勒使用了“木頭人”、“大腦皮層仿佛上了麻藥”、“無意識”等一系列詞句大篇幅地表現加拉赫此時的狀態,正所謂此時無聲勝有聲。

漸漸恢復清醒的加拉赫告別神甫,回到營地,陷入了“難解的孤寂”,而有關他對亡妻的思念的重頭戲自此方始,從回憶“新婚時節”的溫柔開始,點點滴滴,而梅勒似乎覺得還遠遠不夠,又在隨後“飛回到過去”,回到了加拉赫的小時候,這種閃回的手法在書中多處運用,正是這貌似離散的閃回將原本離散的人物經歷和心理狀態相交集,並立體化地呈現在讀者面前。加拉赫的人生履歷和心路歷程在這個過程中徐徐展開,而馬莉姑娘,從女朋友變成妻子的馬莉姑娘,在其中扮演著重要角色。在加拉赫的內心深處,藏著的夢想是“他真想做個騎士,用劍去保衛羅衣飄香的美人。”頭腦簡單的他一度在別人的煽動下胡亂揮舞著自己的劍,揮灑著自己莫名其妙的仇恨,如今“美人”已逝,武器仍在,加拉赫的心一片茫然。而後的加拉赫始終未能從喪妻之痛中走出來,一封封遲來的信一遍遍提醒他妻子的存在,使他覺得馬莉並沒有死,可又感到絕望,覺得“有如身在朔風怒號的寒冬的海邊,不勝其淒冷孤寂之感。”

3)妓女形象

在大兵們的口中,“妓女”出現的頻率很高,女性作為男性附屬品的意義在妓女形象上達到了極致,天使與魔鬼的雙重角色在妓女身上重疊,作為慰藉男性生理甚至心理需求的天使,男性在許多時候總是會想到妓女;在玩夠了之後,或者是無法找到妓女的時候,男性對待妓女的態度則是咒罵加侮辱。

妓女之於大兵猶如鴉片之於菸鬼,這種極端化了的心理使得大兵們將自己對女性的情感變得簡單粗暴,追崇呼之即來、揮之即去的感覺。比如克洛夫特,“喝醉了酒就玩妓女,有時莫名奇妙地冒了火,還會把妓女打一頓。”

大兵們對妓女的態度最能清晰地反映他們的心態。當他們要為膨脹的欲望尋找發泄的突破口時,妓女無疑是最佳選擇。而當他們想在潛意識中試圖證明自己的清白,或在心理上要顯示自己的強者地位時,妓女這個弱者中的弱者,這個實實在在社會存在同時又被社會道德譴責和遺棄的族群,無疑更是大兵們可能尋找到的最佳對象,男權主義者對女性的歧視與欺凌在大兵對待妓女的態度上得到了極端體現。

作品評價

雖然《裸者與死者》寫的是有關戰爭題材的作品,但是,作為一位美國猶太作家,梅勒在小說中沒有忘記闡發自己的猶太性:對其所刻畫的兩種不同類型的猶太士兵的處境和命運給予了深切的同情;充分利用長篇小說這種文體,詳盡而又生動地描繪了這兩位猶太士兵的思維方式、道德觀念、舉止言談等以凸現猶太人所獨具的品質;突出、強調軍隊中的反猶主義氛圍。

《裸者與死者》中運用“時間機器”回溯美軍官兵參戰前的生活,但基本上都遵循了傳統的批判現實主義創作方式。

——中國作家網

作者簡介

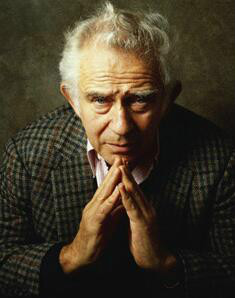

諾曼·梅勒,1923年生於美國新澤西州,美國著名作家,國際筆會美國分會主席,美國“全國文學藝術院”院士,“美國文學藝術研究院”院士。

諾曼·梅勒

諾曼·梅勒 上過前線,當過導演,參加過紐約市長競選,還結過六次婚,育有九個孩子,同時也是 “硬漢文學”、非虛構寫作的踐行者與新新聞主義寫作的創始人之一。代表作品:《裸者與死者》(1948)、《

夜幕下的大軍》(1968)、《

劊子手之歌》(1980)、《林中城堡》(2007)。

諾曼·梅勒

諾曼·梅勒