基本介紹

人物生平,相關事件,《緣督廬日記》,葉昌熾從王廣文處得到了藏經洞,葉昌熾在事隔數年之後,事後補救,葉昌熾——書法家,

人物生平

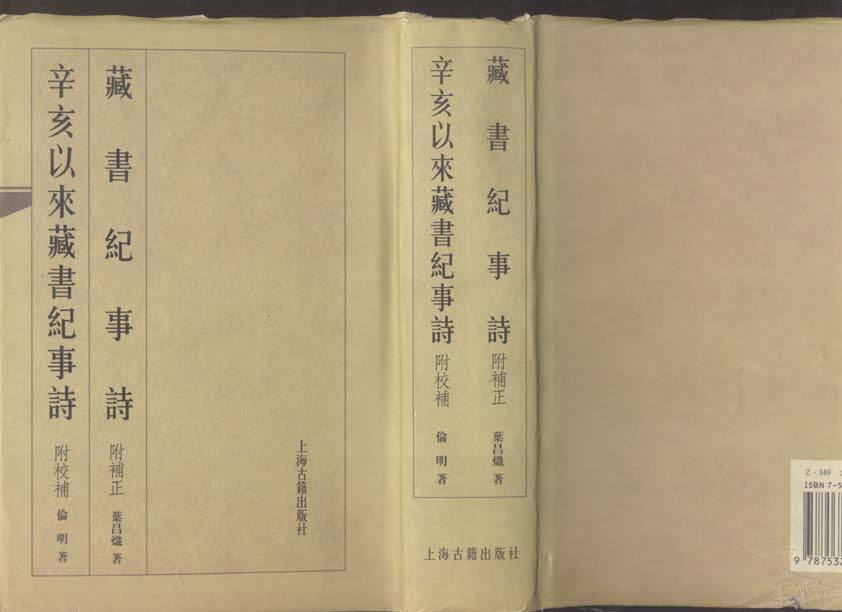

光緒三十二年(1908)撤銷各省學政,他不願再為官,遂退居故里,以讀書、著述、藏書終老。晚年取莊子“為善無近名,緣裻以為經”之義,自號“緣裻廬主人”。長於校勘,瞿氏《鐵琴銅劍樓書目》、蔣氏《鐵華館叢書》、潘氏《功順堂叢書》均由他審訂。一生遍訪大江南北各地藏書家,囊讀歷代藏書書目,自光緒十年(1884)開始,歷時七年撰成《藏書紀事詩》7卷。又經過其七年的修訂,於光緒二十三年(1897)由江標在長沙雕版刊行。專蒐集各代、各地藏書家史實,對每位藏書家,各綴絕句一首,以抒其人特徵或寫其心愛珍藏。遍采正史、方誌、筆記、官私簿錄、古今文集、野史稗乘,無不搜尋摘錄。潘祖蔭見書稿後,擊掌讚嘆不已。時代起於五代,迄於清末,收錄藏書家400餘人,附見290餘人。該書被稱為“中國藏書史詩”,亦為書林之掌故,並可考我國文化傳統之深遠,尤對研究圖書館史、中國藏書史、文化史等有極高的參考價值。繼此書之後,相繼有楊立誠《中國藏書家考略》、吳晗《江浙藏書家史略》、倫明《辛亥以來藏書紀事詩》,莫伯驥《藏書紀事詩補續》、吳則虞《續藏書紀事詩》、徐信符《廣東藏書紀事詩》等數種記述古今藏書家著作,皆以此書為典範,開創了專門藏書家研究的先河。富藏書,積至3萬餘卷,藏書處有“奇觚廎”、“治廧室”、“緣裻廬”、“五百經幢館”、“辛臼簃”、“明哲經綸樓”等。編有《治廧室書目》、《五百經幢館藏書目錄》,著錄精本1000餘種。自己手抄圖書達近百種,為抄寫《上海縣誌》,曾“晨興夜輟,手腕幾脫”。精於金石學,收藏金石亦可觀,曾徒步走遍平涼、張掖、敦煌、邠州、西寧、秦州、酒泉、慶陽、涇州、寧夏等十多個府、縣,沿途所見古碑、舊刻皆親自臨拓,又在敦煌收得寫經31頁,莫高窟碑拓10餘通;故其收藏碑版、經幢古物具有較高的文物和文獻價值。

相關事件

葉昌熾在1902年2月被任命為甘肅學政,6月到蘭州上任。他的職責主要是按試諸生,考核教官,所以在4年中他巡行了甘肅省的各府州縣,大概只差敦煌縣沒有涉足了。葉昌熾來甘肅前,剛完成《語石》一書的初稿,所以他一到蘭州便開始收集河隴石刻資料作為補充,敦煌縣縣令汪宗翰就是他託付尋找資料者之一。葉昌熾大概在上任不久就接到汪宗翰關於莫高窟藏經洞情況的報告,所以他會托汪宗翰為《語石》一書代求些敦煌莫高窟藏經洞出土的碑刻資料,先後得到《大中五年(851年)洪辯告身牒碑》拓片、《宋乾德六年(968年)給水月觀音像》、絹本《水陸道場圖》、《大般涅盤經》四卷、梵文寫經31頁等;然後向甘肅藩台建議將所有這些古代文獻和文物運到省城蘭州保存。然而,敦煌離蘭州路途遙遠,葉昌熾估算這些東西光運費就要五、六千兩銀子,一時經費無處落實,於是就讓汪宗翰責令王道士暫將發現的文物和文獻放回洞中封存起來,等候處理。汪宗翰在1904年5月執行了這條命令。

《緣督廬日記》

這些情況葉昌熾在《緣督廬日記》中略有記述。光緒二十九年十一月十二日(1903年12月30日)、三十年八月二十日( 1904年 9月29日)分別記載道:

汪栗庵大令自敦煌寄至唐元拓片。……栗庵共拓寄:《唐索公碑》,其陰《楊公碑》;《李大賓造像》,其陰《乾寧再修功德記》;經洞《大中碑》。皆六分。元《莫高窟造像》四分,《皇慶寺碑》二分,皆前所已收……又舊佛像一幅,所繪系水陸道場圖。……又寫經四卷,皆《大般涅盤經》。……敦煌僻在西荒,深山古剎,宜其尚有孑遺。聞此經出千佛洞石室中,至門熔鐵灌之,終古不開,前數年始發而入,中有石几石榻,據上供藏經數百卷,即是物也。當時僧俗皆不知貴重,各人分取,……《大中碑》亦自洞中開出。

汪栗庵來公私兩牘。……又宋畫絹本《水月觀音像》,下有《繪觀音菩薩功德記》,行書右行,後題"於對乾德六年歲次戊辰五月癸未朔十五日丁酉題記"。……又寫經三十一葉。……皆梵文。以上經像栗庵皆得自千佛洞者也。

在這兩則日記中,所說的汪栗庵就是汪宗翰,汪宗翰除了迷上一些敦煌文物文獻,還通報了藏經洞發現的情況,可是很不準確,給葉昌熾的印象只有數百個卷子,而且已經被各人瓜分了。這說明汪宗翰當時還沒有弄清楚莫高窟藏經洞的實情,可能只是聽了王道士的謊話,並沒有親到洞窟檢點。除此之外,葉昌熾還從敦煌文人王廣文手上得到一些敦煌文物和文獻。葉昌熾《緣督廬日記》光緒三十年九月五日(1904年10月13日)記道:

敦煌王廣文宗海,以同譜之誼饋塞外土宜,拒未收。收唐寫經兩卷,畫像一幅,皆莫高窟中物也。寫經一為《大般若經》之第百一卷,一為《開益經》殘帙。畫像視栗庵所貽一幀筆法較古,佛像上有貝多羅樹,其右上首一行題"南無地藏菩薩",下側書"忌日畫施"四字,次一行題"五道將軍",有一人兜牟持兵而立者即其像。在一行題"道明和尚",有僧像在下。其下方有婦人拈花像,旁題一行云:"故大朝大於金玉國天公主李氏供養。"元初碑版多稱"大朝",然不當姓李氏。此仍為唐時物耳,公主當是宗室女,何朝厘降,考新舊《唐書》外夷傳或可得。

葉昌熾從王廣文處得到了藏經洞

的又一些重要文獻文物,並且進一步了解到莫高窟藏經洞的較真實情況。此前葉昌熾已讓汪宗翰責令王道士暫將發現的文物和文獻放回洞中封存起來,等候處理。但這顯然不合王道士的心思,所以王道士表面應承,其實仍然不斷從洞窟中取出一些來悄悄出售,以換得莫高窟的維修費用。就在這時,1906年,葉昌熾被撤職回鄉;第二年,已身在新疆的英國考古探險家斯坦因來到敦煌,得到了發現藏經洞的風聲,於是迅速來找王道士,用少量的銀子就取走了第一批文物文獻。接踵而來的是伯希和、橘瑞超、鄂登堡等外國探險家,也都悄悄地"買"走了一批又一批的文物文獻。

葉昌熾回鄉四年後,在《緣督廬日記》宣統元年十月十六日(1909年12月28日)及十二月十三日(1910年1月23日)又分別記道:

午後,張暗如來言,敦煌又新開一石室,唐宋寫經畫像甚多,為一法人以二百元捆載而去,可惜也!俗吏邊氓安知愛古,令人思汪栗庵。

葉昌熾在事隔數年之後

獲悉敦煌寶藏被法國人低價買走,萬分悲慨。但他不知這些藏經其實都出於同一藏經洞,還以為又發現了一個新窟。他開始懷念起能夠注意保護敦煌文物文獻的汪宗翰來,並且悔恨自己當時為何不再往西走上一千里路,親自到莫高窟看個究竟呢!他說當時"竟不能罄其室藏",還是考慮經費問題,既然公家要撥五、六千兩銀子那么困難,為何我不自己傾家蕩產來湊足這筆經費呢!這種精神是值得稱道的,但這種做法顯然是太書生氣了。王道士發現的文獻文物是國寶,並非某個人可以私自占有的,葉昌熾作為一省文化部門長官,完全有權下令收繳全部出土文物文獻。但可惜當時人們似乎不這樣認為,他們覺得誰發現了誰就可以據為己有。要不然,王道士有何法力長期據有這么多稀世珍寶?

事後補救

還應注意的是,斯坦因"買"走了第一批文物文獻之後,甘肅政府也很快得知了這個情況,並作了補救,但那補救的方法卻極其愚昧:由敦煌縣府責成王道士將部分經卷裝在兩個木桶中,桶表油漆彩畫,然後釘上蓋子。桶的中心被做成空的,套在木柱上,可以推動旋轉,立在佛殿一側,稱作"轉經桶"。除了這些裝入"轉經桶"的,其餘的經卷則仍令堆在洞中,由王道士"妥為保守,毋再遺失私賣"。"上有政策,下有對策",王道士沒有受到任何處罰,當然也就不會認真執行這樣的命令,所以造成敦煌文物文獻不斷流失的原因各方都有,而清政府的腐朽無能則是主要原因。王道士在上"活佛"慈禧太后的疏中指稱一萬兩太后批撥的用以保護藏經洞文物的銀子一兩都沒有到他手中,這只能解釋為中途被各級貪官截走了;如果說此事可能原屬子虛烏有,王道士只是道聽途說,那么後來北京下令將劫餘文獻全部運京並獎勵王道士六千兩銀子而最後王道士到手時只剩三百兩的情況卻是不可否認的事實。

葉昌熾——書法家

男,1923年7月生,福建省南安市人。筆名葉善華。在慶祝香港回歸祖國一周年麗州書畫社全國書畫師作品展覽中,光榮入選並榮獲老年組金獎,第二屆國了了畫家藝術交流大展先後在韓國漢城、巴西聖保羅、日本東京等地隆重展出並被收藏。