基本介紹

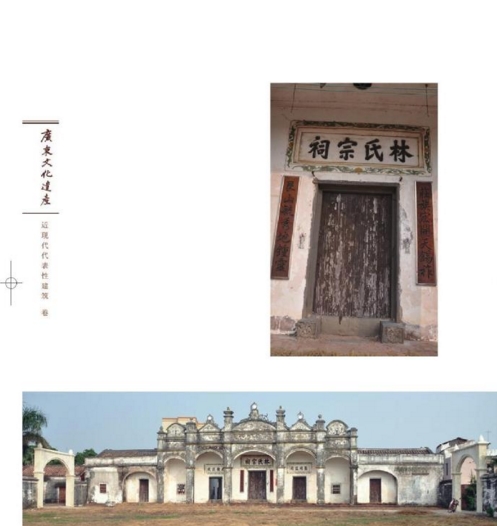

- 中文名稱:莊艮林氏宗祠

- 地理位置:吳川市蘭石鎮莊艮莊南村

- 占地面積:1417平方米

- 類別:宗祠建築

- 始建年代:明代隆慶五年(1571)

- 建築結構:磚木結構

建築特點

據族譜記載,五百多年前,莊艮最初的幾代已建有式微的祠堂,到了十七世素竹公在明末才開始率領族人興建規模宏大的祠堂。期間不斷維修,至公元1823年(道光三年癸末)重建,至民國20年(1931年)又重建,經過兩次重建,大體就是我們現在所見的樣子。如今這座重建於民國20年的莊艮林氏宗祠,是在原址的基礎上按舊如舊重建的,建築面積1443多平方米。規模規格、雕刻裝飾、構思結構以及精巧、氣派,尤其是大開三門,作為解放前的祠堂建築,在鄰近一帶的鄉村中是絕無僅有的。村幹部說,省知名文化人士言如此祠堂在省內也不多,大概只有二座。祠堂座東向西,背後是莊艮大村,左右各有一些小村莊.前面是一望大田野.方圓約十里。這大田野的獨特之處,是遠處四面都被房屋圍住,若臨空俯瞰,可構思為一個大綠洲,或金環中的綠寶盆,或鄉村中的田園畫——祠堂就是座落在這令人產生無限暇思的環境中。

祠堂門前的廣場,村人說曾建有一個戲台,過去鄰近幾條村的人曾來看大戲和電影。廣場寬廣,可擺200大桌酒席。廣場前面左右兩角的田野上,各有一口小水塘,每個水塘的外側都間種著30棵大椰王樹,猶如拱衛著祠堂似的哨兵,祠堂右邊約半里之處,還有一口小水塘,小水塘的外面是一張半月形的大魚塘,大魚塘有水道與前邊的農田相連,起灌溉之便。 莊艮林氏宗祠(鳥瞰圖)

莊艮林氏宗祠(鳥瞰圖)

莊艮林氏宗祠(鳥瞰圖)

莊艮林氏宗祠(鳥瞰圖)站在正面對望祠堂,感覺上似古代宮殿式樣。祠堂寬近五十步,中間主體部分約占總體的五分之三,兩邊各約占五分之一的對稱的附屬部分,是作貯藏等作用的房室。主體與附屬部分有一共同牆壁相連,渾然一體。

主體為騎樓結構,騎樓寬約一米五,即使大雨天雨水也不易淋到大門上。騎樓高看有4米上下,再至祠頂又有近3米,加上一字排開的七拱五門,主體部分的30左右幅灰雕圖案,三門門匾,大門對聯,不難看出它的氣派。

祠堂三個大門的門楣上都鑲嵌著門匾,左為“雙闕遺閭”,右是“九牧流徽”,都與林姓來源有關。據《九牧林氏淵源簡介》記載:閩中望族莆田九牧林氏,源遠流長。東晉初年晉安林始祖祿公入閩,傳十世隋右丞林茂,由晉安遷居莆田北螺村。又五世而至萬寵,唐開元間任高平太守,生三子:韜、披、昌。韜公之孫攢,唐德宗立雙闕以旌表其孝,時號“闕下林家”。披公唐天寶間授太子詹事,贈睦州刺史,由北螺遷居澄渚烏石(今析出屬西天尾鎮龍山村),生九子葦、藻、著、薦、曄、蘊、蒙、邁、茛,皆官刺史,世稱“九牧林家”。中大門額匾為“林氏宗祠”,對聯是“莊族宏開天錫祚,艮山毓秀地鐘靈”。據傳該對聯為清朝狀元林召棠所作。

祠堂大門以上的牆體,被六根大柱分隔著,被分隔著的部分以及各柱及其頂部,部嵌刻著各種各樣的圖案。由於牆體經歷近百年的風雨,灰白的牆色變得斑駁,有些圖案要細心才能辨認,大致有藏龍、臥虎、奔鹿、飛鳳、神獅、鰲魚、蝙蝠、麒麟、明珠、金球、彩帶、芙蓉、牡丹、仙桃、書玉,等等,這一堵牆,有如此多的圖案,且形神俱佳,不能不讓人詫異。加上附屬部分的縱列排水瓦楞相襯,真似一堵氣勢泓大的巨幅雕屏。

從側面看,祠堂形似伏獅,門頂上那些高高隆起的灰雕,猶如獅子頭上蓬鬆的發毛。整個祠堂前高超過7米,中緩後又高,很像一個雄獅伏在田野的前面。

據說,祠堂主體右邊的附屬部分是民國重修的。而與左邊同樣大小的右邊附屬部分是後來一一也是解放前加上去的。當走到祠堂的後面,細細的看就能辨別出來。

建祠堂的紅磚,是當時聞名遐邇的“梅菉草磚”,或者還經過挑選,表面看去磚的顏色全一致,大小劃一,找不到一點瑕疵。砌磚的漿料推測灰沙為主,但磚縫卻與磚的色澤相同,又無灰白點,令人驚嘆它的完美。然加上去的左邊部分,總體上與原來的協調,但仔細看是有少少不同的。

三個主體大門(主體建築三門,附屬部分二門)各門都有半米高的石塊活動門檻,約5厘米厚的朱紅大漆木質門扇,門扇已經陳舊,斑駁破損。較具特色的是各門底下兩邊向外伸出的方形石座,石座前方刻著吉祥圖案。

祠內主建築為三進,前後高,中間稍低,各相對獨立的部分以金字式架構為主。三進之間以兩個天井分別間開,前面的天井呈“凹”字形,似兩條小路直通中進;後面的天井為長方形。橫向亦分為三部分,主堂及兩邊的內廊。內廊的前半部分是露天的,增加了祠堂的採光度,天井處有近米高的短牆,大概是用於攔雨。

左有的附屬部分雖然比中間主建築矮,卻同一樣長。附屬部分各邊有五間大室,室門外是一條鄰著主體部分的窄小長廊。祠內環環相扣,通行自如,並可在五個門口出入祠堂,可見當時設計的匠心獨運。祠堂內共有36根大柱,內中的單元就是用柱分開的。

莊艮林氏宗祠,三門宏開,主體附屬三部分,祠堂內三縱三橫結構,無不與三有關,而艮是山之解,三山同韻。整個祠堂三十六柱,是三的12倍數。當然這是寫作者的想像,未必與該祠有關,自覺得這樣有趣罷了。

主堂即後堂的牆壁上鑲嵌著一個大“福”字,前面和兩邊近牆處是列祖列宗牌位和香案,有一張很大的供桌,此外沒有其他閒雜的東西,顯得很清雅。中堂中間兩邊上,各有一個凹室,褂著兩排遠祖的畫像。

祠堂曾作為七區莊艮鄉府,也曾作為學校,村中莘莘學子在此攻讀,解放初期文革期間祠堂亦曾遭到損壞。保護、維修、恢復莊艮林氏宗祠也許是林姓宗親的願望,若作為文化遺產去保護,那就是社會職責了。