人物生平

茹志鵑

茹志鵑茹志鵑自幼隨祖母在上海、杭州以做手工維持生活,11歲才上國小。祖母去世後,被孤兒院收養。後進上海婦女文化班學習。1942年國中畢業。

1943年隨兄參加新四軍,在軍區話劇團當演員,後調到軍區文工團創作組。1947年加入中國共產黨。短篇小說

1955年從

南京軍區轉業到上海,在《文藝月報》做編輯。1960年起從事專業

文學創作,是

中國作家協會會員,又被選為中國作家協會上海分會理事。1977年當選上海七屆人民代表。現為《上海文學》編委。茹志鵑是當代著名女作家。她的創作以短篇小說見長。筆調清新、俊逸,情節單純明俠,細節豐富傳神。善於從較小的角度去反映時代本質。她的許多作品如《

百合花》、《

靜靜的產院》、《如願》、《阿舒》、《三走嚴莊》等都受到過

茅盾、冰心、魏

金枝、

侯金鏡等老一輩作家的好評,一些作品被譯成日、法、俄、英、越等多國文字在國外出版。

《生活》是她的第一篇作品,於1943年11月22日發表在上海《申報》副刊《白茅》第36期。1955年夏,由

南京軍區轉業到上海作協分會,任《

文藝月報》編輯。1958年3月,在《延河》月刊發表短篇《百合花》,歌頌解放軍和人民之間的血肉關係,茅盾稱讚這是一篇具有清新、俊逸風格的好作品,此後有影響的小說還有《靜靜的產院》等。

《剪輯錯了的故事》,是作者在粉碎

四人幫之後寫的短篇小說,通過正反對比手法,把現實和歷史加以對照,揭露了極“左”思潮泛濫時期造成的虛假浮誇給黨和人民帶來巨大的災難。

茹志鵑

茹志鵑此外,寫過很多短篇小說和散文。文筆細膩、人物性格鮮明動人,頗得好評。現任中國作協上海分會副主席。

長寫抒情

心理小說。表現戰爭題材,以空靈精緻的筆觸展示軍民間的詩情和厚意;反映社會主義建設生活,那柔美纖細的筆觸常游弋在勞動女性的心靈世界,顯示人物內心的熱切和性格的

賢淑。進入新時期以後,茹志鵑的視野變得更寬廣而深邃,作品“從微笑到沉思”,溫存中透出辛辣,熱情里蘊含冷峻,創作風格有所發展。

成長之路

女戰士

與當時有影響的女作家

楊沫、相比,在年齡上,茹志鵑是一位小妹妹;而在經歷上,茹志鵑與

菡子、

劉真等人更為相近,也是一位穿著

軍裝走進新中國的

女戰士。茹志鵑祖籍浙江杭州,童年和少年時代生活極其貧困。由於兩歲喪母,父親離家出走,她只得隨祖母輾轉滬杭兩地,靠手工勞作勉強餬口。1943年,她當國小教師,與哥哥一起參加了新四軍,從此她找到了自己“真正的家”。部隊火熱的戰鬥生活,給予這位女戰士多方面鍛鍊和提高,戰爭年代她作為一名文工團員邊行軍邊寫下快板、歌詞、

日記。這些快板、歌詞加上1943年她當國小老師時在《申報·副刊》上發表的短篇小說《生活》,可以看作是她最早的文學創作。解放後,茹志鵑在南京軍區文工團任創作員,1952年創作的話劇《不拿槍的戰士》曾獲軍區創作獎。1955年7月她從部隊轉業到上海任《文藝月報》編輯,1960年轉入專業創作。茹志鵑在文革前的作品以短篇小說見長,分別收在《高高的白楊樹》、《靜靜的產院》兩本集子中。題材大都反映革命戰爭年代的生活,另一類則反映社會主義時期的新生活。雖然這時期茹志鵑的創作在對生活的開掘上並未能超出同時代的其他作家,但她是社會主義新生活的一位熱情的歌者,同時也是藝術風格的勇敢追求者和探索者。

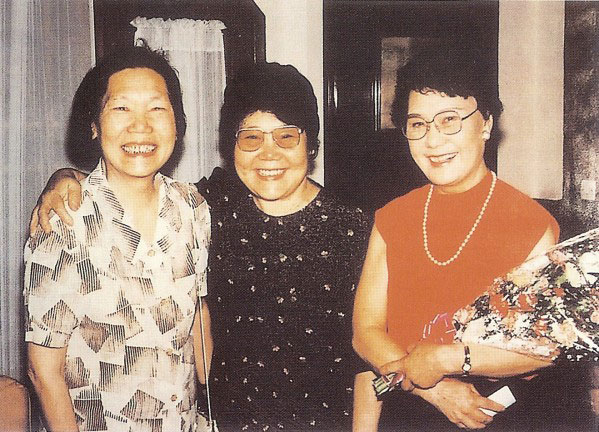

茹志鵑(左一)

茹志鵑(左一)熱情歌者

1958年,當

大躍進的熱浪席捲全國,文學界也因此充滿了打擂比武的聲音的時候,陝西省文學刊物《延河》上發表了一篇題為《百合花》的小說。儘管《延河》地處西北,《百合花》也僅只是一篇幾千字的短篇,但它卻以自己獨有的

百合花般的氣息與芬芳,給當時一片燥熱的

文壇帶來一縷清新的風。它的作者就是茹志鵑。茹志鵑著有短篇小說集《高高的白楊樹》、《靜靜的產院》、 《草原上的小路》,散文集《母女同游美利堅》以及報告文學《離不開你》、 《紅外曲》等。許多作品被譯成

日文、英文、法文、俄文、

越南文等國文字。

茹志鵑

茹志鵑成長

茹志鵑是1958年以《百合花》而踏上文壇的。最早發現她的藝術追求並給予熱情讚揚的是文學前輩

茅盾。茅盾不僅稱讚了茹志鵑的探索,而且也出了《百合花》在藝術探索上帶有突破性意義。 1959年至1961年,圍繞茹志鵑的作品,文壇展開了關於風格題材的大討論。有人批評茹志鵑筆下缺乏高大的形象,有人指責《高高的白楊樹》“有方向性問題”,有熱愛茹志鵑作品的

同志也規勸她應注重寫“重大鬥爭”與“英雄人物”。這一切曾給初登文壇的茹志鵑帶來壓力,但她同時又是十分幸運的,在她探索的路上,不僅一直得到茅盾的匡護與鼓勵,而且在這場討論中,她又得到著名評論家

侯金鏡、

魏金枝、

葉以群等人熱忱的肯定與指點,這一切給了她勇氣與力量,她的藝術風格日見成熟了。

迷茫擱筆

六十年代以後,中國社會風雲變幻,文藝界的風浪也一陣緊似一陣。對茹志鵑作品的評價分歧愈來愈大,否定意見在逐步升級,甚至要求她放棄自己的風格,去攀登重大題材的高峰,去描寫“

高大全”式的英雄形象。在眾說紛壇面前,她有點拿不準,感到無所措。1960至1961兩年,茹志鵑已離開編輯崗位,從事專業創作,卻只寫了四篇小說《三走嚴莊》、 《同志之間》、 《阿舒》、 《第二步》。

1963-1964年,文藝界更加充滿火藥味,束縛乃至扼殺文學創作的清規戒律越來越多。許多長於寫重大題材的作家都遭到了批判,何況茹志鵑,“在這風風雨雨中,我惶惶然,茫茫然了,不知怎么奮鬥才好了”。(《生活經歷與創作風格》,同上)她陷入了極度痛苦之中。兩年間,只寫了《月牙初上》和《回頭卒》。《回頭卒》是她“文化大革命”前寫的最後一篇小說,寫得艱苦極了。“我望著滔滔的江水,硬要讓一個解放初期......的老農,去表演農村資本主義自發勢力的種種。”(《二十三年這一"橫"》 ,收入《惜花人已去》)一篇作品不是發自作家心靈深處,還有什麼生命力呢?1964年以後,她除寫小量散文外,就近乎擱筆了。這對於一個風華正茂的作家來說,是多么痛心疾首的事啊:“我內心是著急、焦慮的,但是無計可施。因為當時形勢要求的,正是我所不能的。我不會處理尖銳的矛盾衝突,不善於寫高大完美的英雄形象,也極少寫過

反面人物等等,我願意克服這些弱點,來適應政治形勢的需要(當時稱作時代的要求),可是秉性是難移的。”

實際上茹志鵑創作上的

荒蕪,早在“文化大革命”前三年就已經開始了。在動亂的年代,像她這樣以寫“兒女情”、“家務事”著稱的女作家當然不能倖免,她被戴上“文藝黑線的尖子”、“文藝黑線的金字招牌”等帽子,遭到了無情的批判。

找回熱情

“文革”中,茹志鵑曾憤怒發誓永不再寫一個字。但是當春風重新吹臨

祖國大地上時,她的一顆戰士的心又燃燒了,多年來積累的生活、思想和感情重又化為筆底的一篇篇文字,她成為打倒“四人幫”以後的70年代末到80年代前期十分活躍女作家之一。新時期她創作仍以短篇小說為主,它們大部分收編在短篇集《草原上的小路》中,其中《剪輯錯了故事》與《草原上的小路》曾分別榮獲1979年度與1980年度全國優秀短篇創作獎。此外她還發表了

自傳體小說《她從那條路上來》,

報告文學《離不開你》、 《紅外曲》以及若干散文的作品。綜觀茹志鵑在新時期的創作,如果說五、六十年代她的聲音雖是熱情的,但又是單純的話,那么經過了“文化大革命”的10年磨鍊,10年沉思,她的文學眼界已遠為開闊,思想力度也遠為加深,包容在她作品中對社會人生的思考遠比17年前豐厚,因此單從思想內容而言,這就是一個躍上新高度的創作期。1985年她與女兒、作家

王安憶受美國

愛荷華寫作中心的邀請,訪美數月,回國後母女倆合寫了散文集《母女同游美利堅》等。

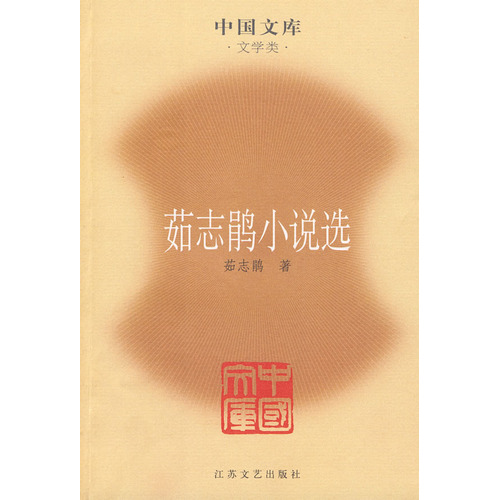

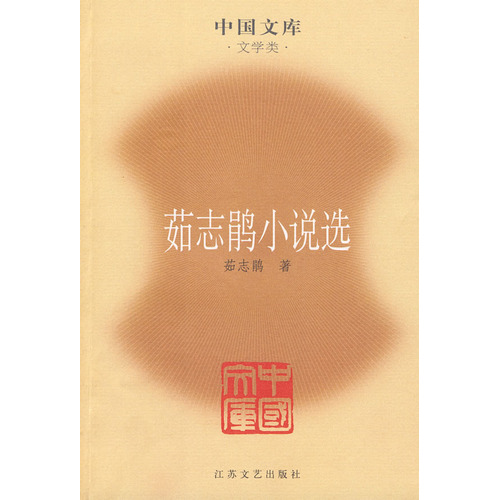

個人作品

新時期以來,茹志鵑又發表了10多篇小說,隨著主題的深化,風格亦有所改變,於清峻中隱含鋒芒。她的主要作品集有:《百合花》(

人民文學出版社1958年)、《靜靜的產院》(

中國青年出版社1962年)、《高高的白楊樹》(

上海文藝出版社1959年)等。新時期以來發表的主要作品有《離不開你》(載1978年11月5日《人民日報》)、《剪輯錯了的故事》(《人民文學》1979年2月)、《草原上的小路》(《收穫》1979年第3期)、《兒女情》(《上海文學》1980年1月)、《家務事》(《北方文學》1980年第3期)。《一支古老的歌》(《文匯增刊》1980年第3期)等。

茹志鵑

茹志鵑作品分類

綜述

茹志鵑的作品大約可分為三類,一類是以《如願》、 《春暖時節》、 《靜靜的產院》為代表、注重在對人物心理的探究中勾劃人物的性格特徵並觸及他們的精神歷史;一類是以《百合花》、 《高高的白楊樹》為代表、

抒情性較強的作品;一類是以《關大媽》、 《三走嚴家莊》為代表、反映革命鬥爭題材的作品。

勾勒人物

第一類作品是作者寫得最好的,幾個女性的心理刻劃細膩、生動。《如意》中的何大媽在舊社會是一個苦苦捱日的婦女,

新中國的成立給她的生活帶來了很大的變化。特別是里弄生產小組的新型的生產關係讓她對自我的價值有了新的確認,這使她越發熱愛自己的工作。工作的意義之於她,更多的是確認自我。但何大媽的兒子、

媳婦卻並不支持她的工作,這讓何大媽苦惱。她回想著自己解放前受的非人待遇,回想著解放後自己閒賦在家時內心的落寞,體味著自己自從參加工作後所感到的被別人需要的快樂,何大媽對自己心裡真正想要的東西漸漸有點明白了,她便對兒子、媳婦的不理解感到格外難受,對自己工作者的身份也就更在意。小說寫得最有趣的是何大媽星期天一清早起來準備去她們的掛鈎工廠領材料這一細節。在此細節的描寫中,將何大媽完成任務前的興奮、認真,在兒子媳婦面前的好勝和對孫女的慈愛全勾劃出來了。這就使小說的人物有了豐富的內心情感,而且她還有了歷史的縱深感。《靜靜的產院》則寫活了譚嬸嬸從最早學習、推行新法接生時的堅定,到產院組成後的興奮及自豪,到在更年輕、更講究科學的荷妹面前的不自在、生氣,再到重新鼓起勇氣學習自己不會的醫學知識,這一條內心活動長線。特別是譚嬸嬸在產院頭次和剛分回來的荷妹見面時,她炫耀式地向荷妹介紹產院各方面發展的情況,卻冷不防被荷妹澆了一盆冷水,她對荷妹的態度便來了一個大轉彎。她以自己曾有的成績支撐著自己的驕傲,卻發現在荷妹所講的科學面前她是落伍了,她在對荷妹的說教中掩飾自己的失落,其較大的內心波瀾被作者輕輕巧巧地把握住了。在這一類作品中作者不僅寫活了許多新型的女性形象,還表達出了她對這些女性的精神世界、發展前景的思考。

抒情作品

作者的第二類作品在發表當時取得了較大的反響,《百合花》是作者的成名作,被茅盾贊為是“最近讀過的幾十個短篇中間最使我滿意,也是最使我感動的一篇”作品。這些作品都抒發了對軍民關係、對美好心靈的歌頌之情。這類作品並不是空洞地扇情,而是通過細節的巧妙設定來抒發細膩的情感。《百合花》里新媳婦在已犧牲的通訊員衣服上留下的綿綿針腳、鋪在通訊員

棺材里的嶄新的百合花被,《高高的白楊樹》里反覆出現的白揚樹都引出了生活中感人至深的細節,顯示出作者處理這些題材時信手拈來的才能,作品的構思相當精巧,但這些作品中的人物卻不如第一類作品中的來得厚重。

革命作品

而作者的第三類作品則表明她曾在革命鬥爭題材的選擇方面做出過努力,但從審美角度來看它們是茹志鵑作品中最薄弱的部分,甚至作者在前兩類作品中表現出的構思的精巧性、細節的傳神性在這類作品中都較缺乏。如果說《關大媽》是作者的初期作品,還可另當別論,那么《三走嚴家莊》中形象刻劃方面的粗疏則說明作者對人物革命性因素的強調使她忽略了對人的豐富內心世界的思量。這類作品的生動性也遠不如她其它兩類的作品。茹志鵑的創作實踐的成敗再次表明小題材處理好了同樣具有衝擊力,而大題材處理不好,也是蒼白無力的。

百合花

她在1958年春天寫了小說《百合花》。這篇美麗的作品40年來美麗了許多人的心靈。它被納入中學語文課本。

茹志娟因為寫了《百合花》,自己也成了一朵流芳百合,而百合這種名不見經傳的草本植物,因為茹志娟而變成千古百合,這都是真的。現在

中藥堂裡邊最動聽的藥名當推百合,百合百合,細細品味兩遍,真是滿口噙香。

茹志娟的

葬禮在上海舉行。她的遺照披掛著白紗,這很容易使我想到一個純潔的靈魂正從百合花下悄然離去。她73歲,33歲寫了《百合花》,在此之前,她還寫過話劇劇本及《妯娌》、 《關大媽》等短篇小說多篇,但影響不大。《百合花》之後,又寫過多篇:《高高的白楊樹》 、《靜靜的產房》、《三走嚴莊》等,也未超過《百合花》。真可以這樣說:百合一開四十年,茹志娟清香為百合。1958年3月號的《延河》,溫潤的油墨香還沒有完全乾透,讀者們就發現了這道清鮮的文學佐餐,他們爭相傳遞著一個信息:茹志娟的《百合花》值得讀。

為什麼呢?因為以往戰爭題材小說往往穿著一個

裁縫做的“鎧甲”,生硬裹住脆弱。雖然

魯迅說過,無情未必真豪傑,但是在我國建國初期的文學作品中,談論情感二字的確很奢侈。無法抒情,只好靠描寫緊張的場面來烘托主題。而《百合花》一反“常態”,柔軟細膩,剝開外衣,突出靈魂。要的是真性情。這樣,讀者的眼界一下子給擦新了、擦亮了。所以,當時的文學評論說:茹志娟是一個創新。

清新撲面,這樣的小說簡直不是寫出來的,是剛從山坡上採摘下來的,還帶著晶瑩的

露水呢,嗅一嗅,鮮潤透腹。茹志娟是誰?人們關心她了,想探知她了。同年的《人民文學》第六期茅盾做了一篇《談最近的短篇小說》的文章,談的主要就是茹志娟的《百合花》。茅盾是帶著欣喜若狂的心情來評說的,我在這兒摘抄幾段,以饗讀者:

“我所舉的那些例子中間,《百合花》可以說是在結構上最細緻、嚴密,同時也是最富有節奏感的。它的人物描寫也有特點,是由淡而濃,好比一個人迎面而來,愈近愈看得清,最後,不但讓我們看清了他的外形,也看到了他的內心。“這些細節描寫,安排得這樣自然巧妙,初看時不一定感覺到它的分量,可是後來它就嵌在我們腦子裡。

“一般說來,在五六千字的短篇小說里寫兩個人物,是不太容易處理的,但《百合花》的作者處理得很好。全篇共六千餘字,開頭兩千字集中寫通訊員,然後引出第二個人物(

新媳婦),用了五六百字集中寫她,接著把這兩個人物交錯在一處寫,而最後又集中寫新媳婦,可是同時仍然在烘托通訊員,因為讀者此時抑不住感動的情緒,一半是為了新媳婦,一半也是為了通訊員———,主要是為了通訊員。

茅盾不惜重墨,給我們評析了一篇經典作品,這在文學大家庭里也是一處感人的細節,而最感人的細節是《百合花》裡邊19歲小通訊員槍筒里插的

山菊花。這朵可愛的鮮花在戰鬥打響之前還盛開在小戰士的

槍筒里,戰鬥一打響,花朵就不見了,小戰士也不見了,戰爭與和平,美麗和淒婉,茹志娟用她的筆輕輕一撥,便撥得這樣動人心弦。

記得在中學裡讀《百合花》時,老師拿出比平時多兩倍的課時,來品評這篇文章,而這個細膩的過程,我的女老師曾兩度流下熱淚。小

戰士和山菊花,這個經典細節是在老師淚水的浸潤下而印入我腦海的。所以,快二十年的生活摩擦,它一直像塊銅像一樣璀璨。多年來我也在留心茹志娟,希望從報章中見到她的身影。她是怎樣的一個人呢?熱愛《百合花》的人們都在熱愛她,想知道她。尤其想知道她是怎樣創作《百合花》的。

茹志娟說:“我寫《百合花》的時候,正是反

右派鬥爭處於緊鑼密鼓之際,社會上如此,我家庭也如此。我丈夫

王嘯平處於岌岌可危之時,我無法救他,只有每天晚上,待孩子睡後,不無悲涼地思念起戰時的生活,和那時的同志關係。腦子裡像放電影一樣,出現了戰爭時接觸到的種種人。戰爭使人不能有長談的機會,但是戰爭卻能使人深交。有時僅幾十分鐘,幾分鐘,甚至只來得及瞥一眼,便一閃而過,然而人與人之間,就在這個一剎那裡,便能夠肝膽相照,生死與共。

創作心理

由於對當年日漸嚴峻的現實社會政治生活處境充滿了“憂慮”和“悲涼”,在20世紀五六十年代的小說創作過程中,茹志鵑偏愛對革命的“宏大敘事”(歷史的和現實的)進行迴避、剪裁和淨化處理,其目的是通過在文本中虛構出一系列理想化的日常人倫情感話語空間,以此作為“精神避風港”來宣洩自己內心的焦慮。茹志鵑的這種補償性的隱秘

創作心理機制在當年的革命文學話語秩序中具有一定的普遍性。

人物軼事

茹志鵑與

孫犁是創作風格相當接近的作家。他們都不擅長於在強烈的行動中刻劃人物,而往往通過人物心理活動的展現來把握人物的性格,他們的作品裡都少有英雄人物形象,而更多的是

普通人,即使寫英雄人物,常也通過側面去反映他們的先進,而不是正面

謳歌他們。他們尤其擅長寫女性。他們的作品色彩柔和,文字清新、俊逸。在強調突出反映社會主義英雄人物的創作語境中,他們的作品也都因取材小、沒有寫出具有共產主義品質的英雄形象而受到批評。

孫犁

孫犁孫犁建國初期的短篇小說主要呈現兩大主題:軍民關係和建國初期農村生活情形。他承續著他一貫的小處落筆、擅長刻劃女性、寫歡樂的創作風格。他這一時期寫得較好的作品有: 《石猴》、 《吳召兒》、 《山地回憶》、 《鞦韆》、《小勝兒》、《正月》、 《女保管》等。

建國初期,戰爭題材是許多作者偏愛的,戰爭是他們記憶中的重要組成部分。他們在對戰爭場面的還原中,塑造英雄人物的光輝形象,歌頌共產黨的勝利。但這些作品大多受“左”的思潮的影響,在塑造英雄時往往把他們神化,使他們缺少人物本來應有的內心世界的豐富性和生動性。另外這些作品更注重書寫戰爭的正義性,而較迴避戰爭本身對人的傷害。因而這一題材的大部分作品不僅審美性不強,也缺少對人的關懷。但孫犁筆下這一題材的短篇小說卻別有一番動人的情致。

《吳召兒》著力書寫了吳召兒的

機智、勇敢;《小勝兒》不僅讚揚了我軍士兵愛護老百姓的財物的優良品質,還塑造了小勝兒這一女子形象,她在現實中看到了戰爭的必要性,她幫助青梅竹馬的小金子養好傷後,又鼓勵他重新去找隊伍去。人民的智慧和支持正是中國人民解放軍取得勝利的重要保證。《山地回憶》則通過在戰爭年代物質睏乏時期紐兒替“我”縫製了一雙褂子,敘寫了老百姓對解放軍士兵的深厚感情。故事雖然是在戰爭背景下展開的,但作者並不正面寫敵人的“燒”、“殺”、“搶”,而只是從妞兒將楊樹葉當食糧、從她向“我”急急地詢問何時才能打敗鬼子等細節中呈現日本侵略者對我國人民所造成的巨大傷害。同時解放軍士兵感受到這種真摯的軍民親情,目睹了老百姓災難深重的生活,也更喚發出他們戰鬥的熱情。這樣作者透露出的對戰爭的肯定更突出於對正義的追求、對美好生活的渴望,而並不僅僅是仇恨。

茹志鵑

茹志鵑《石猴》、《鞦韆》、《正月》和《女保管》等反映的是建國初期的農村生活。這些小說中都沒有大的矛盾衝突,《正月》中除一個極小的有關新舊

織布機的爭論外,多兒的婚事得到家庭、社會各方面人的贊同。作者在這類主題的作品中狀寫了建國初期人們昂揚、樂觀的精神面貌。特別是作者顯示了一種自信,那就是在這種積極向上的精神狀態下,農民即使身上有些歷史所造就的弱點,幹部即使管理經驗尚不足,一切都會越來越好。《石猴》中工作組的老猴私自拿了貧農團收繳的一塊化石猴,對工作組不利的種種

謠言因此四起,老猴受了處分,最後交出了小猴。《鞦韆》中的幹部李同志和大夥一樣對建國初期重新劃分成份的政策並不很熟悉,很容易斗錯中農;《女保管》中有做慣了

奴才、反倒看不起窮人的

陳春玉、

侯先生,有蹭集體飯吃的人,有雖心好卻沒有管理經驗的幹部李同志,然而幹部卻在所受的批評中、在工作麻煩的解決中意識到了自己的錯誤,這是他們向前邁進的第一步。孫犁的可貴之處在於在一片頌歌聲中他能看到建國初期農村存在的問題,但長於寫歡樂的創作風格又局限了他進一步地開掘這些問題,難得的是他在小說中並沒有設定虛假的喜慶尾巴,這幾篇小說幾乎都是在事件、人物有好轉跡象時嘎然而止,給讀者留下了一定的思考空間。

人物評價

勇於

攀登的人,總有希望到達光輝的頂點,茹志鵑就是一個不畏險阻,在崎嶇的小路上頑強攀登的人。

幾十年來,她頑強探索、孜孜追求,努力採擷生活中的美,著意塑造平凡而高尚的人物形象,奮力開掘從一朵

浪花到大海的深度和廣度,不斷創造、發展與眾不同的藝術風格。

從心靈的微笑到深沉的思索,茹志鵑經歷了漫長的歲月,付出了昂貴的代價。她留下的深深足跡,記錄了時代變異和創作上的迂迴曲折,思想上的矛盾痛苦、嚮往和追求。

從女性文學的角度看茹志鵑的小說,其獨特性顯而易見。茹志鵑的女性意識表現為關注女性的角色轉換,並以人道情懷關注人自身的生命價值。茹志鵑用女性的

眉筆細膩展現了普通人特別是女性的心靈歷程和情感變化,顯示了茹志鵑在十七年時期作為女性作家的獨特性。

五十年代,由茹志鵑的短篇小說《百合花》引起的爭論,一方面可以說是關於文學創作風格多樣化的問題,另一方面也關係到女性小說題材的合理性問題。

當時的評論界難得從

女性文學的合理性角度來肯定茹志鵑的小說創作。當時唯一鮮明地指出茹志鵑小說具有女性文學意義的是女作家冰心,她說:“茹志鵑是以一個新中國的婦女的觀點,來觀察、研究、分析解放後的中國婦女的”,在作品中“特別是關於婦女的,從一個女讀者看來,仿佛只有女作家才能寫得如此深入,如此動人!”冰心還進一步指出女性寫作的不可替代性,她說,她看了當時許多關於婦女先進人物的報導和描寫,“但是從一個婦女來看關於婦女的心理描寫,總覺得還有些地方,不夠細膩,不夠深刻,對於婦女還不是有很深的熟悉和了解,光明的形象總像是蒙在薄薄的一層雲紗後面”,因此她說,讀了茹志鵑的小說,“作為一個女讀者,我心裡的喜歡和感激是很大的。”

可以說,這是當代文學史上女性批評的先聲。冰心的評論,不僅更清晰地揭示了多樣化的表現風格在茹志鵑作品中特殊的寓意,而且也更切近這位女作家的創作實際。“文革”後人們注意到女性寫作有與眾不同之處:“無論中外,女作家都特別引人注意。”“物以稀為貴”;“女作家所特有的那種細膩而溫柔的風格又是男作家們所不能代替的。”

對此,既令人慶幸:茹志鵑小說中女性寫作的特質終於得到社會承認,或者說,女性小說的特殊意義越來越受到重視;而又令人不安,女性寫作在獲得社會承認的同時,也形成某種約定俗成的對女作家創作基調的限定,即女作家的作品應該保持一種“委婉細膩柔和而抒情”的寫作基調,體現一種“細膩而溫柔”的寫作風格。在一定意義上,這實際上也形成對女性寫作風格多樣化的囿制與干涉。

茹志鵑

茹志鵑 茹志鵑

茹志鵑 茹志鵑(左一)

茹志鵑(左一) 茹志鵑

茹志鵑

茹志鵑

茹志鵑 孫犁

孫犁 茹志鵑

茹志鵑

茹志鵑

茹志鵑 茹志鵑

茹志鵑 茹志鵑(左一)

茹志鵑(左一) 茹志鵑

茹志鵑

茹志鵑

茹志鵑 孫犁

孫犁 茹志鵑

茹志鵑