人物經歷

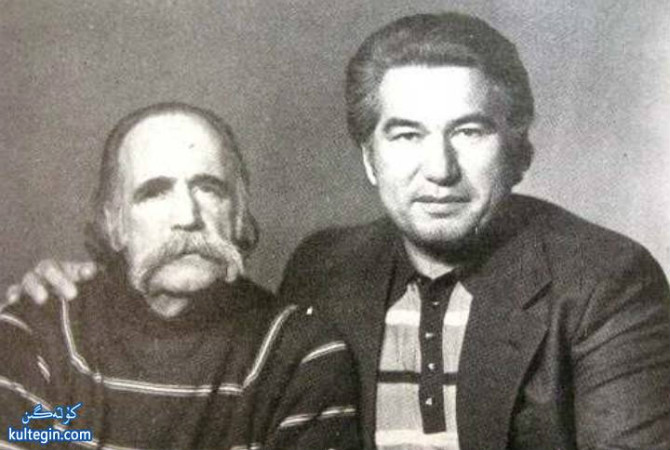

1928年12月12日,艾特瑪托夫出生在蘇聯吉爾吉斯斯坦

塔拉斯山區舍克爾村一個

吉爾吉斯族農牧民家庭。

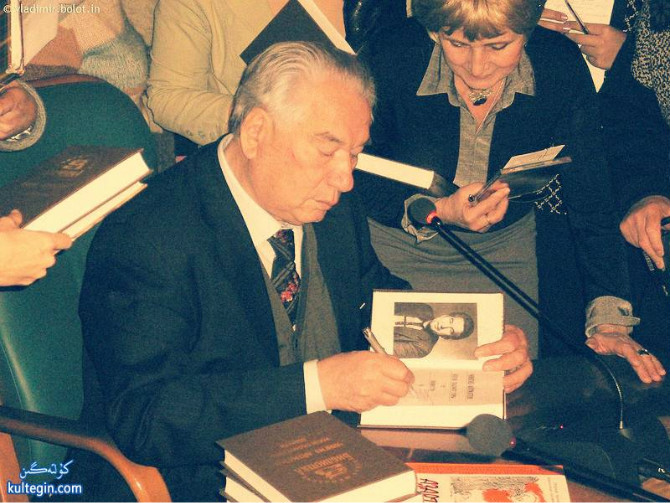

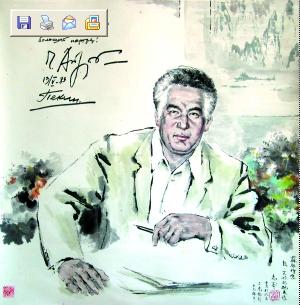

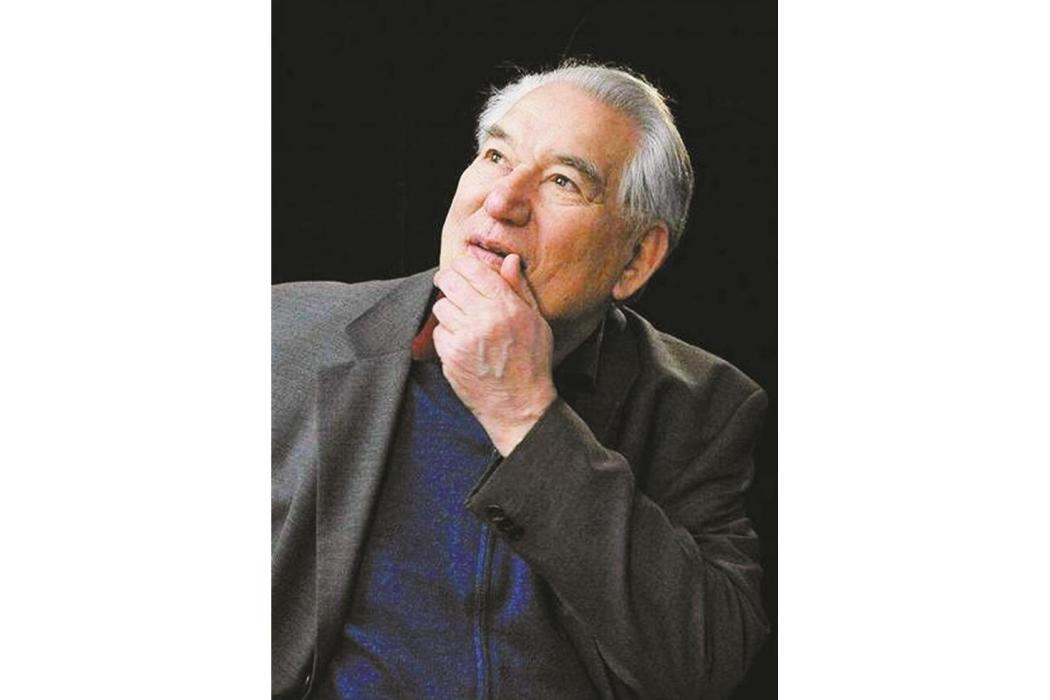

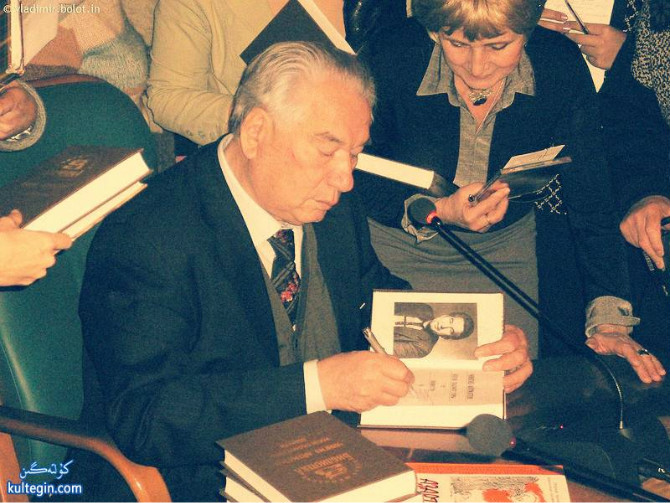

欽吉斯·艾特瑪托夫

1937年,蘇聯“肅反”,任州委書記的父親蒙冤被殺害。父親死後他與母親相依為命,衛國戰爭年代他當過村裡的記工員,以後在農學院學習並當了畜牧技術員。

1952年開始發表作品。1958年自莫斯科高級文學培訓班畢業後,在《新時代》雜誌發表了中篇小說《

查密莉雅》,開始成名,由此躋身蘇聯文學界。

1959年,艾特瑪托夫加入蘇聯共產黨。

1962年,發表小說集《草原和群山的故事》,次年因該書獲列寧獎金。

1966年,發表中篇小說《別了,古利薩雷》。

1968年,《永別了,古利薩雷》獲得了蘇聯國家獎金。同年,艾特馬托夫獲“吉爾吉斯人民作家”稱號。

1970年,發表《白輪船》。

欽吉斯·托瑞庫洛維奇·艾特瑪托夫

1971年,獲得了列寧勳章。

1977年《白輪船》獲蘇聯國家獎金。

1978年艾特馬托夫獲得“社會主義勞動英雄”稱號。

1980年,發表《一日長於百年》。

1983年,《一日長於百年》獲蘇聯國家獎金。

1966年起,艾特馬托夫任蘇聯最高蘇維埃代表。

1976年起,艾特馬托夫擔任蘇聯作家協會理事會書記。他還是吉爾吉斯共產黨中央委員和吉爾吉斯科學院院士。

1990年,被任命為蘇聯總統委員會委員;蘇聯解體後,他被任命為俄羅斯駐盧森堡大使。

1993年底,吉爾吉斯總統任命他為吉爾吉斯駐比利時大使,兼駐歐洲共同體和北約的代表;其後一直同時擔任吉爾吉斯駐比利時、荷蘭和盧森堡三國大使兼駐北約和歐共體的代表。他作為俄羅斯駐盧森堡大使的任期要到1994年才屆滿,一人身兼兩國駐外大使。

1996年,發表《卡桑德拉印記》。

2008年4月間,傳出艾特馬托夫因病入院的訊息,5月16日,德國紐倫堡當地一間醫院證實艾特馬托夫因“腎臟功能不全”接受治療。

2008年6月10日,欽吉斯·艾特瑪托夫在德國紐倫堡病逝,享年79歲。吉爾吉斯斯坦總統發言人宣稱“艾特馬托夫因肺炎不治去世。”

主要作品

類別 | 題目 | 創作時間 | 備註 |

|---|

| | | |

| | | |

| | | |

| | | 改編的同名電影獲1976年第9屆蘇聯電影節大獎 小說獲1977年蘇聯國家獎金 |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

據聯合國教科文組織1997年的統計,他的作品已被譯成多種語言,在一百多個國家發行。甚至一個世界上總共只有4萬多人的民族——薩阿米人也用本族語言出版過他的小說。在德國,據說幾乎每個家庭都至少有一本他的作品。而在中國,除了漢語,還有維吾爾族語哈薩克語的譯本和柯爾克孜語的譯本。

出版圖書

作者名稱:欽吉斯·艾特瑪托夫

作者類型:

作者時間:2017年6月

《白輪船》是一本2017年天津人民出版社出版的圖書,作者是吉爾吉斯斯坦作家艾特瑪托夫。中篇小說《白輪船》,通過一個七歲孩子的悲劇性故事,把富有寓意的神話、孩子五色斑斕的幻想與嚴酷的現實緊密交織在一起,深刻揭示了人與自然、善與惡的重大社會問題。

創作特點

在艾特瑪托夫早期的作品中,無論是描寫衝破傳統羈絆、追求幸福愛情的查密莉雅,還是克服世俗阻礙、教書育人的鄉村教師,或是面對生活不幸、始終堅忍博愛的母親,以及遭遇誤解不公但對信仰執著依舊的共產黨員塔納巴伊,作者都將他們作為普通的吉爾吉斯人來書寫,以傳統的現實主義手法,刻畫和塑造了蘇聯社會主義大發展時期普通民眾的善良、正義與慈愛的形象,給人以積極向上的精神力量。

欽吉斯·艾特瑪托夫

受

俄羅斯傳統文學影響,艾特瑪托夫20世紀70年代的作品開始注重對人物心理過程的描寫。《白輪船》和《

花狗崖》就是這一時期的代表作。作者運用浪漫主義的抒情手法,以接近於

神話和

寓言的形式,通過細膩和詩一般的語言表現人物的內心世界,反映出善與惡、美與醜的鬥爭。《白輪船》講述了一個被父母遺棄的吉爾吉斯小男孩的故事,全書充滿了“艾特瑪托夫式的憂傷”,有人說艾特馬托夫的文字像

音樂,總能觸動人們心底最隱秘的情感。作品在描寫小男孩因為長角鹿被殺而準備投河時寫道:“你好,白輪船!你好,爸爸!是我,你的兒子,請把我帶上白輪船,一起走吧……”

他的小說始終具有強烈的詩性,從來都是善惡分明,道義感和人道氣息強烈。從《斷頭台》開始,艾特瑪托夫在小說中已開始將其以往的單線悲觀意識(針對具體現實),發展成為一種復調的悲觀意識(對具體現實、普泛現實、歷史以及整個人類文明的前途),對現實中不幸的書寫更加慘烈。本來艾特瑪托夫早期到中期的絕大多數小說,對讀者都有一種催人淚下後的“掩卷升華”效應。從《一日長於百年》、《斷頭台》這兩部長篇開始,因為過於追求敘事的宏大,艾氏的小說雕琢氣開始增加,天然的一面大大降低。而伴隨這日漸滋長的晦澀,是後期越來越人為化的宗教和傳說元素的加入,艾式小說從厚度上看,越來越大師氣十足,實際上,卻已經從一位真正的“大師”淪落成了“巨匠”。

欽吉斯·艾特瑪托夫

這樣一種轉變,有寫作本身的規律,也有作家對自身所處文明的誤判原因。首先,任何一個有才華、有追求的藝術家,當其進入中年之後,很自然地不會滿足於再重複原先的創作軌跡,他往往會去拓展自己的藝術表現能力和領地,並不由自主地陷入對某種更駁雜、更深邃美學風格的探索。其次,蘇聯作為人類文明在當時世界特殊且突出的一極,其國民難免會具有強烈的大國意識,表現在文藝上,就是一部分文藝精英難免會把自己視為人類文明某種前沿地帶的代表,去發揮自己的想像力。艾氏的《一日長於百年》及其後幾部長篇也好,更早的如塔爾科夫斯基的電影《索拉里斯》(《飛向太空》)、阿斯塔菲耶夫的小說《漁王》、稍後的葉甫圖申科的小說《漿果處處》也好,或多或少都有這種“代言”跡象。而凡有“代言”意識的作品,通常會因為意識中高蹈的一面,陷入到某種虛無。可通常說來,一個在所處社會環境裡得到過“精英”地位確認的重量級藝術家,再想讓他固守那早年素樸的原點,去進行自我風格升華,是太難了。這種考驗,不僅僅是艾特瑪托夫和蘇聯藝術家們所很難跨越的,也是任何其它社會形態的有為藝術家們,在功成名就後所必然面臨的誘惑。

艾氏晚期的小說增容了宗教和傳說因素。一方面,俄語文學有著悠久的東正教來源;另一方面,1991年以後社會的劇變、作家國籍的轉變……都難免會對艾特瑪托夫原來的信仰和秩序感,產生劇烈的衝擊。與此同時,他對人類道義現狀與歷史的關注仍在繼續;他的社會身份也在進一步上升,而伴隨這種上升的還有他對人類文明視野的拓展,幾方面複雜的因素疊加起來,自然也就會使他的小說更具某種文化感,思辯色彩也更濃。