基本介紹

- 中文名:阿爾伯特·約瑟夫·摩爾

- 外文名:Albert Joseph Moore

- 出生日期:1841年9月4日

- 逝世日期:1893年9月25日

- 出生地:約克郡

- 代表作品:《花期》

簡介,生平,主要作品,

簡介

阿爾伯特·摩爾Albert Joseph Moore (1841.9.4-1893.9.25)

生平

阿爾伯特·摩爾出生於約克郡一個藝術家庭,摩爾家中五兄拜符遙弟全是藝術家,其中比較著名的有畫海景的亨利·摩店鑽舟漏爾(Henry Moore)。阿爾伯特·摩爾在皇家美術學院學習了很短的一段時間,創作了一些拉斐爾前派風格的風景應贈畫。後來他離開那裡,創建了包括西蒙·所羅門(Simenon Solomon)在內的一個繪畫團體。

19世紀60年代初的羅馬旅行,觸發了摩爾對古典雕塑一輩子的興趣,從此他的作品就大量地受到大英博物館中收藏的大理石雕塑影響。19世紀60年代中期,他開始創作以古典裝束的女人為題材的和諧優美的油畫,並因此而變得有名。這些女人有著永恆的美麗容顏,或立,或坐,或臥和她們身後永遠混合併超越了任何一個特定時空的背景:古羅馬的,日本的,維多利亞的……有人因畫面的內容而把摩爾稱為“古典主義”者,但實際上摩爾自己更關心的是色彩搭配、構圖和諧等美學問題。他與當時頗引起爭議的唯美主義畫家惠斯勒是密友,並且在很深程度上影響了惠斯勒的創作。

摩爾的奇特魅力還體現在他同時也是保守主義代表雷頓爵士的好朋友,並得到後者的高度欣賞。然而,摩爾最親密的朋友還是他單身生活的長期伴侶:每日不可缺少的大量鮮花和幾隻貓。在臨終前,摩爾才有機會碰到一生摯愛,於是只許這個女人進入他的工作室,抓緊時間閉門戀霉和才愛和工作,終於畫出唯一也是最後一幅對愛情有深刻表達的作品。

主要作品

花期 Blossoms (1881)

摩爾在去附近的荷蘭公園的時候,被正處在繁花怒放的花期的白櫻桃震驚了。他的震動來自櫻桃花在和暗色牆壁對比的情況下出現的閃亮的窗花格結構。於是在此圖中,他把這種結構作為背景。和他在其他作品中使用地料棕您的用自然植物做裝飾的織物背景相比,他感到自然本身中會出現的抽象的裝飾性的結構也毫不遜色。二者都通過一種活潑的點飾,來對照形象的袍子上那些節奏緩和的褶皺。

Blossoms

蘇拉米特 The Shulamite (1865)

《舊約》中的《雅歌》,由於它豐富的想像力和愛意表達,而成為19世紀60年代如摩爾一樣關注純美和內部景觀的藝術家青睞的資源。摩爾為了再現舊約時代的濃重的情緒和戲劇性而將此畫幅度做得甚至超過他以前的某些建築裝飾畫。他沒有直接描繪新娘對她愛人的想像,而是表現了她的聽眾的姿態。這些侍女大多不自覺地相擁或挽起手,處於一種被動的、著迷而愉悅的狀態。對情色之美的直覺反應就是物理的親密和相互的好感。

The Shulamite

杏樹 Almond (1866)

Almond

這幅畫在構圖中大膽地引進了受浮世繪影響的因素。比如圖左上方如建築花飾般出現的長方形,包含天空和植物的葉子,是典型的浮世繪圖中開小框的方式。還有圖右互相平行的枝葉,喚起我們對日本藝術家鐘愛的斜線的記憶。摩爾還有意用淺近處的一堵牆堵住了透視空間的遠縮。對近景遠景的省略,線形的視角震動了英國人的眼睛。他當然沒有放棄用羅馬壁畫的迷人的“乾巴巴”,即在顏料中只加入極少的油質,把這一切呈現出來。

百合 Lilies (1873)

Lilies

這個白衣女人的姿態準備了後來在《大理石椅》中的女性姿態,而摩爾這兩幅作品又深深影響了惠斯勒在他比較失敗的作品——《白色交響曲第三號》中女人的姿態。惠斯勒最開始曾把自己的作品稱為:“沙發——給摩爾大理石椅墊上的版本”。兩個人的作品都以白色為主,間以桃粉和藍灰,都加入日本室內裝飾棵詢促,放置鮮花,鋪上小毯等。但惠斯勒的人物不論從姿態,還是神情都顯得要生硬和蹩腳。

杜鵑花 Azaleas (1868)

Azaleas

以真人大小來繪製人物,在英國畫家中是罕見的。摩爾的能力與他做建築裝飾畫的經驗有關。他會將人體本身化為一套抽象的、幾何的線條集合,這樣構圖將從這套集合內部產生。當他決定主要線條的走向之後,就由它們來決定線的分布。他曾說:“自然不過就是平行和視覺的平衡。”圖中可見明顯的日本和中國的影響,著色方法受毛筆皴法影響,瓷器是東方的,蝴蝶和落花的平衡效果也受浮世繪啟發。

維納斯 A Venus (1869)

《維納斯》並不是自然表象的再現,而是在一個理論體系中對色調組織的一種實驗。摩爾由粉藍和白觸發,幾乎推延出所有可能的色調,粉紅和白也作了同樣繁衍。暖棕和烏組殼暖黃在途中某些點上,錨一般穩定整體。但遺憾的是,摩爾精妙的、科學的平衡,被懸掛在這幅作品周圍的那些俗艷花哨的色彩破壞了。但接受它的皇家美術學院的西德尼·科爾文還是大加讚賞,認為摩爾給架上油畫帶來一種壁畫的抽象的平衡。

A Venus

花園 A Garden (1869)

A Garden

《花園》中女人的姿態喚起我們對畫家另一些作品,例如《杏樹》、《杜鵑花》等的記憶。採摘花果,是摩爾的情結,其中深刻的原因之一,來自他對古希臘和羅馬陶瓷及壁畫的由衷熱愛。用羅馬壁畫的方法在花架上畫,他無限熱愛舊蝕的綠色和其他一切淡弱的、漸漸消逝的色調,總能找到具體的作為靈感來源的古典作品的主題,使自己創造像出土文物一樣給我們帶來匿名感和時空的錯亂。當時的人曾寫到,摩爾的作品風格“在時間和空間中都找不到確切的定位”。

貝殼 Shells

摩爾在這幅作品中又採用新的方法來獲得一個更有感染力的畫面,確切地說,是“畫的表面”。當他將人體輪廓和大致色彩畫到畫布上之後,就用精緻的短鬃刷在整個作品表面塗一層白鉛。然後加進細節,然後再按與頭一次相反的方向塗一層白鉛。然後再畫衣袍。以此類推,每個步驟之後都塗抹白鉛。最後達到一種效果:質感複雜而不紊亂,有方向相反的細膩紋路,使有如貝殼內部的那種層暈的光感和色感得到充分表現。

Shells

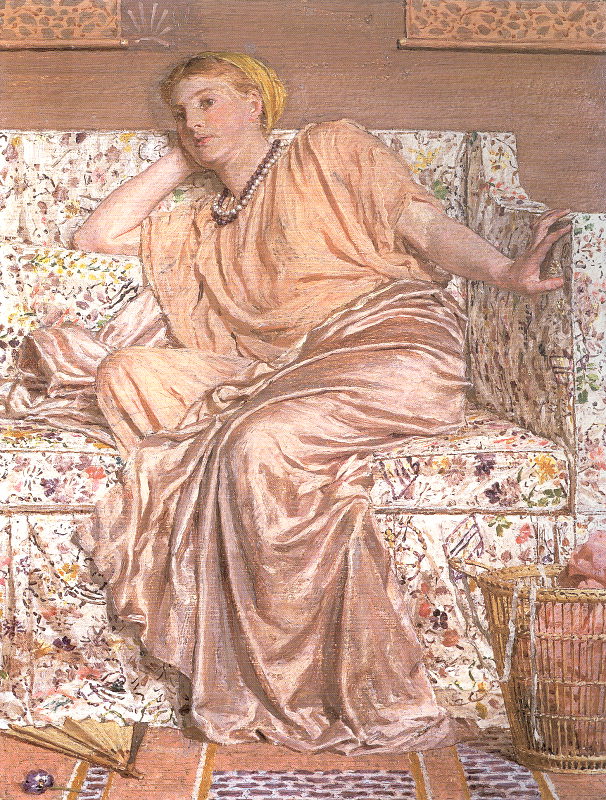

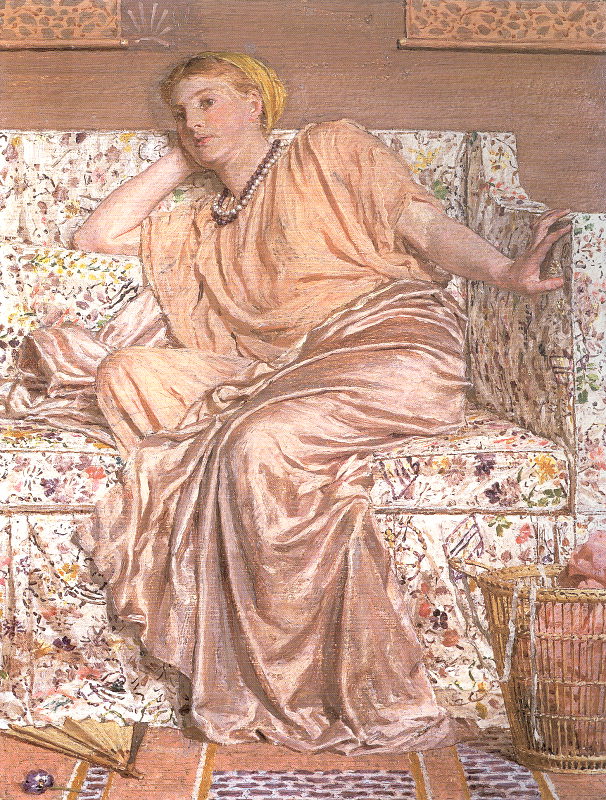

珠子/蘋果 Beads/Apples (1875)

是摩爾色彩美學探索的整體作品。他繼棕葉扇之後發展沉睡的女性的主題。在精密安排了形象,衣飾和環境之後,他再次表現了對“題材”的輕視,而用完全相同的場景構圖體現不同的色感。在《沙發》中,他發展了棕葉扇里的色調,用奶油色中微妙變化的色系和由棕色漸漸向橙色和黃色暖去的色彩。在《蘋果》和《珠子》中有更大膽的嘗試,比如斑駁的綠色和藍色,和著焦糖色,棕色,白色和炭筆的重音。這組畫體現了摩爾在對美學問題的探索中,堅持用最美的肉體來實現理論的骨架。

Beads/Apples

三色堇 Pansies (1875)

Pansies

這幅畫是對休憩中的女性的形象的再探索。正是此畫將摩爾帶入主流畫家的陣營,因為在皇家美術學院展覽時受到拉斯金的讚揚。拉斯金極為欣賞他對各部分之間的內在平衡的把握,認為這是“一堂關於構圖的課”。認為聽者應該藏在女人的頭巾里或扔在籃子裡的絲巾上的忍冬紋里,來體會一切是怎樣安排的。他還欣賞摩爾對自然光影的細緻觀察,但也批評他不要把一種“上彩的圖畫”視為真正的美術。

休息的舞女 Dancing Girl Resting (1864)

Dancing Girl Resting

是《舞女》的姐妹作品。表現舞女背靠大理石休憩的場景。這兩幅作品標誌畫家首次從以前文學歷史性的,關注男性形象的畫風改變過來。在情緒的基礎上表達一種自足的視覺經驗。舞女半張著嘴喘息,手臂和身體姿勢不失優雅。雖然全身披掛,但身體的曲線優美,在透明的織物中顯露無餘。旁邊的伴舞女郎全身赤裸,蜷躺的姿態代表一種更徹底的休憩。整幅圖用休憩的氣氛來傳達剛剛結束的舞蹈所消耗的激情。

夏夜 Summer Night (1890)

Summer Night

摩爾終於取消了他作品中作為背景的那堵牆。他把它變為交織的花串和一個露天棚架的金銀飾柱。他那與外界隔絕的、人工的環境讓位給一種緊緊聯繫著人類場景和自然的背景。花環後有蒼白的雲浮在海面漆黑的天空中,光線破水而出,從傾倒的人體直到遠方的一座海島。為了創作此畫,摩爾當年幾乎什麼也沒展出。事後有人讚賞地認為:“他總保持他作為純粹藝術家的本色,總追求最好並堅守原則——他自己的藝術原則。”

盛夏 Midsummer (1887)

Midsummer

摩爾最重要的代表作品之一。他結合了等待的王者和被動的睡眠者兩個概念。女人們袍服的亮橙色喚起對七月酷熱和耀眼陽光的記憶。這一切又由扇子的鉛綠色,背景設定的冷色調銀色和灰色得到反襯。而構圖的建築結構帶來靜態的平衡穩定感,加強了主題“休憩”的含義。王座下的一片落葉代表季節向秋季的轉化。在希臘一書中探求一生的摩爾,從形式美的秘密中也領悟了希臘哲學所揭示的事物中隱藏的奧秘,特別是死亡在永恆自然中的位置。

風和四季之愛 The Loves of Winds and Seasons (1892)

摩爾一生中最大也是最後的一幅作品。在這裡他傾力表現了人們心理的,特別是愛戀的因素。在此畫的創作過程中,他的健康不斷惡化,他封閉的工作間裡,常去看他的是一位可愛的女畫家。儘管體力不支,摩爾還是一絲不苟地按照他的原則進行創作,並且親自題詩與畫相配。詩與畫都與希臘神話有關,將自然現象當做人類羅曼史的敘事。摩爾的大多作品反對人類情感的介入,壓抑一個生命存在對另一個生命存在的慾念,但在他最後的藝術宣言中,我們卻聽到這樣的聲音,像四季循環之於自然一樣,愛之於人類是永恆的中心。

The Loves of Winds and Seasons

百合 Lilies (1873)

Lilies

這個白衣女人的姿態準備了後來在《大理石椅》中的女性姿態,而摩爾這兩幅作品又深深影響了惠斯勒在他比較失敗的作品——《白色交響曲第三號》中女人的姿態。惠斯勒最開始曾把自己的作品稱為:“沙發——給摩爾大理石椅墊上的版本”。兩個人的作品都以白色為主,間以桃粉和藍灰,都加入日本室內裝飾,放置鮮花,鋪上小毯等。但惠斯勒的人物不論從姿態,還是神情都顯得要生硬和蹩腳。

杜鵑花 Azaleas (1868)

Azaleas

以真人大小來繪製人物,在英國畫家中是罕見的。摩爾的能力與他做建築裝飾畫的經驗有關。他會將人體本身化為一套抽象的、幾何的線條集合,這樣構圖將從這套集合內部產生。當他決定主要線條的走向之後,就由它們來決定線的分布。他曾說:“自然不過就是平行和視覺的平衡。”圖中可見明顯的日本和中國的影響,著色方法受毛筆皴法影響,瓷器是東方的,蝴蝶和落花的平衡效果也受浮世繪啟發。

維納斯 A Venus (1869)

《維納斯》並不是自然表象的再現,而是在一個理論體系中對色調組織的一種實驗。摩爾由粉藍和白觸發,幾乎推延出所有可能的色調,粉紅和白也作了同樣繁衍。暖棕和暖黃在途中某些點上,錨一般穩定整體。但遺憾的是,摩爾精妙的、科學的平衡,被懸掛在這幅作品周圍的那些俗艷花哨的色彩破壞了。但接受它的皇家美術學院的西德尼·科爾文還是大加讚賞,認為摩爾給架上油畫帶來一種壁畫的抽象的平衡。

A Venus

花園 A Garden (1869)

A Garden

《花園》中女人的姿態喚起我們對畫家另一些作品,例如《杏樹》、《杜鵑花》等的記憶。採摘花果,是摩爾的情結,其中深刻的原因之一,來自他對古希臘和羅馬陶瓷及壁畫的由衷熱愛。用羅馬壁畫的方法在花架上畫,他無限熱愛舊蝕的綠色和其他一切淡弱的、漸漸消逝的色調,總能找到具體的作為靈感來源的古典作品的主題,使自己創造像出土文物一樣給我們帶來匿名感和時空的錯亂。當時的人曾寫到,摩爾的作品風格“在時間和空間中都找不到確切的定位”。

貝殼 Shells

摩爾在這幅作品中又採用新的方法來獲得一個更有感染力的畫面,確切地說,是“畫的表面”。當他將人體輪廓和大致色彩畫到畫布上之後,就用精緻的短鬃刷在整個作品表面塗一層白鉛。然後加進細節,然後再按與頭一次相反的方向塗一層白鉛。然後再畫衣袍。以此類推,每個步驟之後都塗抹白鉛。最後達到一種效果:質感複雜而不紊亂,有方向相反的細膩紋路,使有如貝殼內部的那種層暈的光感和色感得到充分表現。

Shells

珠子/蘋果 Beads/Apples (1875)

是摩爾色彩美學探索的整體作品。他繼棕葉扇之後發展沉睡的女性的主題。在精密安排了形象,衣飾和環境之後,他再次表現了對“題材”的輕視,而用完全相同的場景構圖體現不同的色感。在《沙發》中,他發展了棕葉扇里的色調,用奶油色中微妙變化的色系和由棕色漸漸向橙色和黃色暖去的色彩。在《蘋果》和《珠子》中有更大膽的嘗試,比如斑駁的綠色和藍色,和著焦糖色,棕色,白色和炭筆的重音。這組畫體現了摩爾在對美學問題的探索中,堅持用最美的肉體來實現理論的骨架。

Beads/Apples

三色堇 Pansies (1875)

Pansies

這幅畫是對休憩中的女性的形象的再探索。正是此畫將摩爾帶入主流畫家的陣營,因為在皇家美術學院展覽時受到拉斯金的讚揚。拉斯金極為欣賞他對各部分之間的內在平衡的把握,認為這是“一堂關於構圖的課”。認為聽者應該藏在女人的頭巾里或扔在籃子裡的絲巾上的忍冬紋里,來體會一切是怎樣安排的。他還欣賞摩爾對自然光影的細緻觀察,但也批評他不要把一種“上彩的圖畫”視為真正的美術。

休息的舞女 Dancing Girl Resting (1864)

Dancing Girl Resting

是《舞女》的姐妹作品。表現舞女背靠大理石休憩的場景。這兩幅作品標誌畫家首次從以前文學歷史性的,關注男性形象的畫風改變過來。在情緒的基礎上表達一種自足的視覺經驗。舞女半張著嘴喘息,手臂和身體姿勢不失優雅。雖然全身披掛,但身體的曲線優美,在透明的織物中顯露無餘。旁邊的伴舞女郎全身赤裸,蜷躺的姿態代表一種更徹底的休憩。整幅圖用休憩的氣氛來傳達剛剛結束的舞蹈所消耗的激情。

夏夜 Summer Night (1890)

Summer Night

摩爾終於取消了他作品中作為背景的那堵牆。他把它變為交織的花串和一個露天棚架的金銀飾柱。他那與外界隔絕的、人工的環境讓位給一種緊緊聯繫著人類場景和自然的背景。花環後有蒼白的雲浮在海面漆黑的天空中,光線破水而出,從傾倒的人體直到遠方的一座海島。為了創作此畫,摩爾當年幾乎什麼也沒展出。事後有人讚賞地認為:“他總保持他作為純粹藝術家的本色,總追求最好並堅守原則——他自己的藝術原則。”

盛夏 Midsummer (1887)

Midsummer

摩爾最重要的代表作品之一。他結合了等待的王者和被動的睡眠者兩個概念。女人們袍服的亮橙色喚起對七月酷熱和耀眼陽光的記憶。這一切又由扇子的鉛綠色,背景設定的冷色調銀色和灰色得到反襯。而構圖的建築結構帶來靜態的平衡穩定感,加強了主題“休憩”的含義。王座下的一片落葉代表季節向秋季的轉化。在希臘一書中探求一生的摩爾,從形式美的秘密中也領悟了希臘哲學所揭示的事物中隱藏的奧秘,特別是死亡在永恆自然中的位置。

風和四季之愛 The Loves of Winds and Seasons (1892)

摩爾一生中最大也是最後的一幅作品。在這裡他傾力表現了人們心理的,特別是愛戀的因素。在此畫的創作過程中,他的健康不斷惡化,他封閉的工作間裡,常去看他的是一位可愛的女畫家。儘管體力不支,摩爾還是一絲不苟地按照他的原則進行創作,並且親自題詩與畫相配。詩與畫都與希臘神話有關,將自然現象當做人類羅曼史的敘事。摩爾的大多作品反對人類情感的介入,壓抑一個生命存在對另一個生命存在的慾念,但在他最後的藝術宣言中,我們卻聽到這樣的聲音,像四季循環之於自然一樣,愛之於人類是永恆的中心。

The Loves of Winds and Seasons