生平簡介

約翰·馬克斯韋爾·庫切1940年出生於南非開普敦市,兼具德國和英國背景,但以英語為母語。1960年代庫切移居英國,做過電腦程式設計師,後來轉往美國攻讀文學,取得博士學位,在紐約州立大學巴法羅分校教文學。1974年才出版第一本小說,算來起步稍晚,但成績非凡。他1983年以《

麥可K的生活和時代》贏得英國

布克獎。1984年他回開普敦大學,成為南非開普敦大學英語文學教授,教英國文學。1984年,庫切就任南非開普敦大學英文系主任,就職演說的題目是《自傳里的真實》。1999年又以《

恥》再度獲布克獎,成為有史以來第一位贏得兩次布克獎的作家。而布克獎只頒給原著以英語創作者,在此,庫切的南非背景也深具意義。庫切除了小說,也從事翻譯、撰寫文學評論與書評。他在作品中往往不指明地理背景,但類似南非行之有年的種族隔離政策,形成偏頗、愚昧的社會觀念,導致價值觀與行為上的混亂,卻是他創作的主題。他於2002年移居澳大利亞,加入澳洲籍,任職於阿德萊德大學。2003年獲得年

諾貝爾文學獎的桂冠,和另一位諾貝爾文學獎得主

戈迪默被視為南非當代文壇的雙子星座,同年,他在美國芝加哥大學社會思想委員會教授 “自傳”。

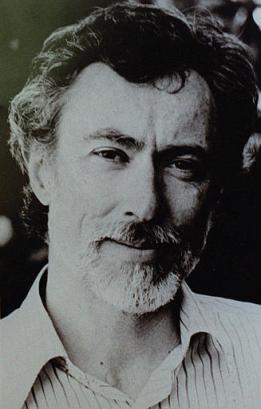

約翰·馬克斯韋爾·庫切

約翰·馬克斯韋爾·庫切 2006年照片

2006年照片主要作品

作品名稱 | 原文名 | 年份 |

| Dusk lands | 1974 |

| In the Heart of the Country | 1976 |

| Waiting for the Barbarians | 1980 |

| Life and Times of Michael K | 1983 |

| Foe | 1986 |

| Age of Iron | 1990 |

| The Master of Petersburg | 1994 |

《冒犯》 | Giving Offense : Essays on Censorship | 1996 |

《少年時代:來自省城生活的情景》(回憶錄) | Boyhood: Scenes from Provincial Life | 1997 |

| Disgrace | 1999 |

| Youth | 2002 |

| Elizabeth Costello: Eight Lessons | 2003 |

| Slow Man | 2005 |

《荒年日記》(論文集) | Diary of a Bad Year | 2007 |

| The Childhood of Jesus | 2013 |

寫作特點

庫切的作品是內容豐富多樣的巨大財富。沒有哪兩部小說用同樣的手法寫成。但所有的作品都表現出一個相同的主題:如何在逆境中獲得拯救。作品的主人公往往遭受了沉重的打擊,被剝奪了外在的尊嚴,但他們總是能從失敗中獲得力量。

對庫切所進行的研究可謂汗牛充棟,有從美學角度展開的,有從情感塑造方面展開的,也有從分析作品的歷史、政治意義角度入手的。庫切通過作品中對人性殘酷、隱忍、貪慾、愛恨的刻畫來表現人類最本真的特質與動力,尤其當人已處於瀕臨崩潰絕望邊緣時,如何燃起生存的希望與動力,是其作品中反覆關注的主題之一。當然,庫切作品的非凡之處絕不僅限於此,對倫理與政治、自我與他者關係的探討也構成了庫切作品主題涉及的重要方面之一,其中,自我與他者的關係問題可構成切入庫切文學創作的主線之一。庫切在創作中致力於從不同角度深入淺出地探討他者責任問題,這種責任包括個人責任、倫理責任、社會責任等眾多領域。學者們對有關庫切作品中所滲透的責任問題如今也進行了一定程度的研究,如大衛·阿特韋爾的《約翰·馬克斯維爾·庫切:南非與寫作策略》和羅斯瑪麗·喬麗的《論白色南非寫作中的殖民、暴力與敘事》都探討了庫切如何運用敘事策略來表現他者問題。本研究的立足點與創新之處在於從倫理的角度在縱深層次上擴展了對庫切作品中“他者”以及“他性”的研究範疇,通過分析庫切的系列作品對“他性”進行了深入淺出開放性的定義與闡釋。

庫切創作的最大可取之處就在於他對人物與歷史關係的獨特認識,在創作中他甚至不惜把一個可能“非真實”、“被異位”的歷史情境加諸於其筆端人物之上——因為他堅信,真正意義上的歷史真實絕不僅僅是對物質世界的具體主觀描述或某利益集團權利意志的體現,它更應包括那些被歷史所遺忘、甚至被湮滅的“他者”的聲音,因為正是這些被遺忘、被湮滅的聲音才構成了真正意義上的歷史真實,如實地體現這些聲音才是真正負責任的作家需要完成的任務。

庫切的作品不像以往那些被打上“後殖民”類標記的創作一樣,老生常談式地呈現給讀者西方列強是如何實施對第三世界的剝削與壓迫——剝削與壓迫是客觀存在的,是應暗含於作品的字裡行間,為讀者所體會、感知的,但這絕不應是文學創作所要表現的全部內容。庫切沒有選擇人們所期待他走的創作之路:從不同角度描述南非所經歷的滄桑與不幸,白人如何慘無人道地實施對有色人種的剝削與壓迫,給別人包括他們自己造成了無可挽回的傷害,等等。庫切認為這些是有目共睹的,完全毋庸贅述的東西。相反,那些事實的成因與人們在這場浩劫中所承受的種種才是真正需要呈現給讀者的:“他者”是如何被歷史隔離、疏遠、直至湮滅,如何用不確定的指稱於殘缺的敘事中淋漓盡致地再現這些,如何在敘述這些的同時建立起作家的權威性與責任感,才是真正重要的。

庫切創作的最大特質之一莫過於他對權威性主導倫理觀的持續排斥,他總是想盡一切辦法使讀者遠離各種預設性觀念,著力給予長期被忽視的“他者”自己的聲音、讓他們做出自己的選擇——正如《等待野蠻人》中老行政長官那困惑複雜的人道主義情節,《麥可K的生活和時代》中麥可·K的遁世策略,《福》中蘇珊·巴頓的迂迴曲折的創作磨鍊歷程,《恥》中大衛·盧里令人費解的人生選擇……這些無疑都給讀者留下了最大的想像與闡釋的空間。

另外,在20世紀80年代,庫切作品中所流露出的對政治的漠不關心似乎招致了南非文學圈眾多批評家的不滿,因為在他們看來,沒有什麼問題會比人的生命受到威脅來得更加緊要迫切。庫切的創作令他們覺得匪夷所思,作為一名南非當時在世界文學創作圈有著廣泛影響的作家,在南非政治局勢突變的時刻,不去行使自己應盡的政治使命呼籲世界關注南非民生,而返回到18世紀的故紙堆里做文章,從這些批評家的角度看來,庫切不僅缺乏敏銳的政治覺悟,更缺乏基本的倫理責任感——從作品他們似乎覺得庫切總是試圖卸下自己應盡的社會義務與歷史責任,完全置自己同胞的苦難於不顧。從根子上講,順著這條思維走下去,讀者完全可以得出一個結論,那就是庫切對他者的“他性”熟視無睹,全無絲毫的敬畏與尊重——缺乏政治敏銳性就這樣很自然地“被發展”為缺乏倫理責任感。

面對如此這般的指責與非難,庫切選擇用寫作進行辯駁與回擊——他在《今日小說》中一篇名為《走進黑暗的房間》的文評就是很好的例證。在這篇文章中,庫切明確闡釋並辨析了依附於既定的歷史模式、擔當歷史補充劑的“補充式寫作”與占據主導地位、與歷史競爭的“競對式寫作”的異同。讀過庫切作品的人很容易看出,他比較傾向於後者。庫切這樣說道:“‘競對式寫作’在作者須根據自己所要闡述的觀點與計畫按步驟進行,在依次所要進行的步驟中,寫作本身自能呈現出歷史的獨特與神秘之處。”在這篇文章中,庫切詳細論述了他對兩種文學創作形式的感悟與理解——對庫切而言,在作品中一味地著重再現時代的暴力,如虛構各種極端痛苦與死亡的場景,在某種程度上恰是在為“暴力”建立某種不可一世的權威性。在一篇談到依拉斯默斯《傻人頌》的文章中,庫切暢談了他所理解的作家在創作中應處的立場問題,他在這篇文章中援引了依拉斯默斯有關“立場”的理論。依拉斯默斯認為: 如果人們想要了解所謂的事實真相,那么,他就必須站在一個完全超然的角度,處在一種存於其中、飄忽其外的近乎“瘋癲”的境界,也只有在這種遠離事實真相的狀態下,才有可能真正了解事實的真相。換言之,庫切在這篇文章中闡釋依拉斯默斯“立場”論的目的在於釐清“瘋癲”境界與文學立場的一致性關係,在庫切看來,無論是文學立場還是“瘋癲”境界與政治都應保持一定的距離。當然,這個觀點在庫切的小說中得到了很好的印證。

人物評價

瑞典皇家科學院將2003年度的諾貝爾文學獎授予庫切時,表示庫切的數部小說“精準地刻畫了眾多假面具下的人性本質”,他的作品《恥》、《

等待野蠻人》和《

內陸深處》是這一風格的典範這幾部作品“構思纖美精巧、文白韻味深刻、分析精闢入微”,是難得一見的閃光之作。此外,庫切在批判西方文明的理性主義和偽道德方面也“筆鋒犀利、入木三分”。但庫切的小說也存在“是非不清的觀點,尤其是在一些涇渭分明的問題上”。瑞典皇家頒獎委員會在其頒獎辭中,指出庫切的獲獎理由為:“在人類反對野蠻愚昧的歷史中,庫切通過寫作表達了對脆弱個人鬥爭經驗的堅定支持”。在談到中間形態的寫作觀念對庫切研究的意義時,評論家多維說:“他(庫切)的小說一直是在爭論中被閱讀和評判,這種爭論關涉他到底是站在壓迫者一邊,還是被壓迫者一邊。”據瑞典文學院介紹,庫切的作品主要描寫的是種族隔離下人們的生活。這些作品的一大特色是對所塑造的人物進行了非常透徹的心理刻畫。瑞典文學院發表的新聞公報說,庫切所創作的小說結構巧妙,對話含蓄,觀點鮮明。但他同時也是一位審慎的懷疑論者,在其作品裡無情地鞭撻了西方文明的殘酷理性主義和虛偽的道德觀。

約翰·馬克斯韋爾·庫切

約翰·馬克斯韋爾·庫切 庫切對成為公眾人物向來敬謝不敏,這從他從未出席布克獎頒獎典禮就可證明,諾貝爾獎主辦單位也已警告全世界的記者,不要冀望採訪得到他。《伊莉莎白·科斯特洛:八堂課》中,女主角在得到某個獎項時表示:要勸他們別浪費時間籌備什麼頒獎典禮,把支票寄來就好了。這大概可以暫且充當他的得獎感言吧。庫切2003年獲諾貝爾文學獎後,他的作品在中國文學界紅了一段時間。但由於其作品豐富的內涵和罕見的深度,對它們進行詮釋和評價常常如履薄冰。在這個平庸為患的時代,大師的出現固然讓人精神振奮,然而大師們對讀者的要求也不比一般作者。面對不易理解的作品,作者的背景和創作花絮或許能暫時把讀者從疑惑中解救出來。不過,不少大師都深知這種“解救”多半和文學無關,僅僅是為閱讀者提供背景,甚或談資。

人物影響

作為2003年的諾貝爾文學獎得主,庫切敏銳的目光洞察了南非漫長的種族隔離史遺留下來的創傷記憶,將殖民、反殖民的歷史主題與後現代的自由言說精神有機連結,並向其融入到文字中,譜寫出一系列鑲嵌在歷史與當下創傷和悲劇的敘事。同時,庫切的創作較多地借鑑了西方文學的技巧和方式來描寫南非的歷史和現實,從而顯示出庫切將南非文學和西方文學聯姻了起來,成為一個新的整體。

人物思想

自由主義

庫切的自由主義思想形成於少年時代。在具有自傳色彩的小說《男孩》中,可以清晰地辨識出少年庫切以個人主義和人道主義為主導的自由主義價值觀。這首先表現在母子關係上。小說中,庫切一再強調母親對自己的愛,但是當庫切對這種愛的意識越深刻,他就越自覺地和母親保持一定的距離:他從來不叫她母親,而只是叫她維拉;有一次他甚至問她:你什麼時候會死?少年庫切試圖用一種不帶惡意的輕微傷害,來阻止母親和他走得太近並用愛來控制自己。庫切說:“如果他尚有選擇的餘地,那也許就會轉身投入她的呵護,自己的生命由她擺布算了。可他知道自己沒有退路,他很清楚母親對他的監護之嚴,所以他要盡力抵禦她,永遠也不會鬆懈自己的防衛,永遠也別給她機會。”在少年庫切的精神世界中,過分的母愛是“個體自我”的他者,對“個體自我”的獨立性構成了威脅。對母親的輕微傷害,正是少年庫切為保存“個體自我”而進行的抗爭,它表明在少年庫切的心中已經發展出了一種堅定的個人主義價值觀:“如果他不再是自己,活著還有什麼意義呢?”

約翰·馬克斯韋爾·庫切

約翰·馬克斯韋爾·庫切隨著庫切的成長,這種個人主義逐漸由自我和家庭領域轉向社會政治領域,但庫切的自由主義立場在南非面臨著現實的困境。一方面,對非種族化的個人主義和人道主義價值的堅守,要求他必須回應種族隔離的現實; 另一方面,這種回應又不能鼓吹非此即彼的暴力,不能損害個人的獨立,更不能因此而讓文學淪為“為了其他人的利益”的代言文學。在庫切看來,要同時滿足這些條件,只能在自己的創作中採用“解構的詩學”的策略,即通過個人化的文學創作,消解和顛覆一切壓迫性的意識形態。在南非,這種壓迫性意識形態在很長一段時間內主要指帝國主義和殖民主義的意識形態; 在種族隔離制度結束後也包括了支撐黑人暴力復仇的意識形態。“解構的詩學 ”為庫切在暴力革命和大規模民眾運動之外,開闢了反抗帝國主義、殖民主義和一切壓迫性行為的第三條道路,且直接影響和塑造了庫切文學的存在形態。但是,由於“解構的詩學”的有效性和合法性高度依賴於與政治經濟學相割裂的話語權力哲學,使它呈現出了自我解構的特徵,即當庫切在文學作品中致力於解構西方經典所塑造的歐洲中心主義殖民神話時,我們發現,他的解構常常是不確定的,沒有出路的。這一點在《麥可K的生活和時代》中尤為明顯。

人道主義

庫切的個人主義思想是和他的人道主義思想緊密相連的。在庫切的精神世界中,個人主義和人道主義互相闡釋,密不可分:獨立的個人主義立場保證了人道主義的客觀性和普適性,普遍的人道主義立場則為個人主義提供了倫理規範。離開了人道主義立場的個人主義容易蛻變為狹隘的自私自利,而離開了個人主義立場的人道主義則容易淪為利益集團的大棒。庫切的普遍人道主義思想同樣可以追溯至其少年時代。在《男孩》 中,庫切講述了自己人生中最初的記憶,那是一件極富形而上色彩的事件,值得在這裡全文引述。庫切寫道,那一天,“他和母親一起坐在一輛長途大巴上。那肯定是很冷的一天,因為他穿著紅色的羊毛長襪,戴著有絨球的紅色羊毛帽子。汽車的引擎費勁地轟鳴著,他們正朝荒無人煙的斯瓦特山隘口爬行。他手裡捏著一張包糖果的紙。手伸出車窗外,糖紙在風中沙沙作響。“我可以扔掉嗎?”他問母親。她點點頭。他鬆開手指。那紙片在空中飛舞著翻卷著。山隘下面是陰森森的深淵,四周環繞著冷冷的山峰。他向下探視一下,剛才飛出去的紙片還在迎風飛舞。“它怎么回事?”他問母親,但是她也不明白,他一直在想著那張紙片,它孤零零地在一片大空曠之中飛舞。他本來不該扔掉的。總有一天他會回到斯瓦特山隘口,去找到它,去拯救它。這是他的職責:在他完成這事情之前他不會死去。”(《男孩》p32)童年的記憶往往因為觸動了個人內心世界中最敏銳的情感和最根本的價值觀念,使人終身難忘。從這段描述中,我們不難體會到這種情感與價值的含義,即深刻的悲憫和人道主義情懷。一張在陰森的深淵上迎風飛舞,久久不肯離去的孤獨的糖紙,觸動了少年庫切的這種情懷,讓他長久地被一種憂鬱、傷感又內疚的情緒攫住。他意識到自己拋棄它的殘忍,同時又感到自己有責任去拯救它。這種情懷中隱藏著對被壓迫、被遺棄和不受重視的微小存在的關切。當這種關切甚至投射到一張無生命的糖紙上時,它似乎表明,庫切的人道主義已經脫離了對具體存在的依附而具有了某種普遍性。

寫作

庫切就用自己的文學實踐來質疑因循守舊的創作模式,顛覆了歷史事實與文學創作間的必然關聯性,堅決捍衛了一名自主型文學創作者的倫理責任感。在庫切的小說中,讀者能清晰地感到他者的“他性”被放到了一個前所未有的至高位置,在這個位置上他者甚至能夠俯瞰歷史。這不由使筆者想到了莫里斯·布朗紹所說的:“任何文學創作在本質上來講都是構築於‘他性’基礎之上的——這和任何具體的主體行為並沒有實質性的關聯。”如果布朗紹的論斷成立,我們就不難理解庫切的創作倫理觀了。正是基於此,庫切決然不願僅僅擔任一名歷史事件的報導者。在一篇名為《閉目寫作:論庫切小說中的策略與問題》的文章中,麥可·馬雷通過詳細探討庫切小說中所表現的政治與倫理關係問題得出結論:庫切正是通過作品中潛移默化所滲透出的倫理意識在影響著讀者。馬雷主張:“文學文本可從不同的角度參與歷史,通過文本間接地影響讀者是個不錯的介入途徑。”這種觀點在某種程度上是對後殖民理論的質疑,從根基上動搖了“作家必須用直接介入的手段正面積極地參與到歷史活動中去”的傳統理念。但如今大行其道、涉及諸多政治性“他者”問題的後殖民理論,常把給予“他者”聲音作為一場展開反話語的行為來對待;而庫切則拒絕賦予“他者”某一具體的聲音,因為他更傾向於“在超越歷史的時間、空間內構建人物關係”。作為一名有著超強獨立情節的作家,庫切不斷質疑各種具體類型的表征形式,尤其是和視覺直接相關的表現,庫切認為這樣的表征其實就是在試圖把“他者”同化為“同一”; 庫切其實是在有意釐清政治與倫理的界限,用列維納斯的理論來講,也就是不想使“整體”溶於“無限”之中。

庫切在作品中自我悔罪,例如為動物的權利辯護,他也清楚地闡明了這種悔罪的前提,而不是一味地自責庫切的興趣主要集中於是非對錯的觀念發生無休止劇烈衝突的情形。像馬格麗特著名油畫作品中的男子在鏡子前端詳自己的脖子一樣,庫切筆下的人物在做出重大決定的一刻,總是游移不前,無法採取行動。這種消極被動不僅是吞噬個性的陰霾,同時也是人類最後的一塊庇護地,因為人們可以裝作不理解行動的意圖而抗拒那些壓迫性的命令。正是對人物弱點和失敗的探索,庫切捕捉到了人性中神聖的閃光。

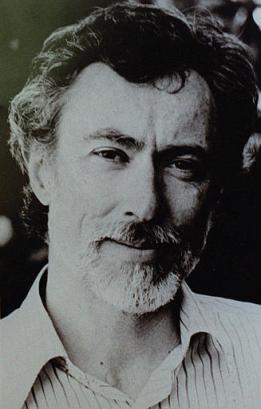

約翰·馬克斯韋爾·庫切

約翰·馬克斯韋爾·庫切 2006年照片

2006年照片 約翰·馬克斯韋爾·庫切

約翰·馬克斯韋爾·庫切 約翰·馬克斯韋爾·庫切

約翰·馬克斯韋爾·庫切