基本介紹

形態特徵,棲息環境,生活習性,分布範圍,繁殖方式,亞種分化,種群現狀,保護級別,

形態特徵

社鼠屬中型鼠類,尾長大於體長,約為體長的120-125%,外形與針毛鼠極為相似,但耳殼較針毛鼠大而薄,向前拉能遮住眼部,尾末端1/4-1/3處多數為白色。

社鼠背毛棕褐色或略帶棕黃色調,毛基灰色,毛尖棕黃色。背毛中有部分刺狀針毛,針毛基部灰白色,毛尖褐色,夏毛中刺狀針毛較多,背毛棕褐色調較深,冬毛中刺狀針毛較少,故背毛略顯棕黃色。在背毛中除針毛外還有少量褐色長毛,越靠近背中央及臀部,褐色長毛越多。背腹交界的兩側由於刺狀針毛和褐色長毛較少,故兩側棕黃色調較深。腹毛乳白色或牙黃色,愈老年個體,牙黃色調愈深。背腹毛在體側分界線極為明顯。尾雙色,背面棕褐色,腹面白色。前足背面白色,後足背面棕褐色。幼體背毛深灰色,腹毛潔白。

社鼠上頜第一臼齒最大,第三臼齒大小不足第一臼齒的一半。上頜第一臼齒第1橫嵴外側齒突退化,第2橫嵴正常,第3橫嵴只有中間齒突發達,內、外側齒突均不明顯。第二上臼齒第1橫嵴僅有內齒突,第2橫嵴正常,第3橫嵴中齒突發達,內外齒突不明顯。第三上臼齒最小,咀嚼面癒合成一個橢圓形的齒環。

棲息環境

社鼠是山區常見的野鼠,主要棲息於丘陵樹林、竹林、茅草叢、荊棘叢生的灌木叢或近田園、雜草間、山洞石隙、岩石縫和溪流水溝茅草中,山區丘陵梯田及雜草叢生的田埂也能見到。

生活習性

社鼠善於攀爬,行動敏捷,以夜間活動為主,白天無人時也外出活動,當聽到人聲後立即逃匿。社鼠即使在作物成熟季節,也未見有明顯的遷移活動,在冬季野外食物缺乏情況下,少數個體會遷入室內。

社鼠的洞穴構造較簡單,主要由洞口、主道、糧倉、廁所和巢室組成。洞口一般圓形,直徑3.5-5.5cm。主道彎曲向下延伸,與地面垂直深度60-80cm,共有4個分支,第1分支距地表10-20cm,為休息室;第2分支離地表15-20cm,叉道較長,約15-20cm處,是第1貯糧倉庫,倉庫縱長22cm、橫寬4cm,呈鴨蛋形;第3分支離地表25-35cm,在第1倉庫對側,是第2倉庫,較第1個略小;巢室距地表深度65-85cm,縱長10-20cm、橫寬35-40cm,呈鴨梨形,巢材有樹葉、麥秸、乾草等;在巢室上部叉道有廁所,橫截面直徑為3.5-4cm。社鼠春夏多在樹上構築巢穴。巢距地面高度約為0.5~3cm,橢圓形,長20-28cm,寬11-22cm,穴深3-8cm。巢穴主要建在主幹分叉處,由樹葉築成。穴內有蘋果、柏子、巢糞等。

社鼠食性雜,喜食各種堅果、嫩葉或少量昆蟲。也能吃各種作物的種子和幼苗,還能攀高吃玉米棒、葵花籽、芝麻粒和棉籽等;還食樹木種子,啃樹木幼苗。

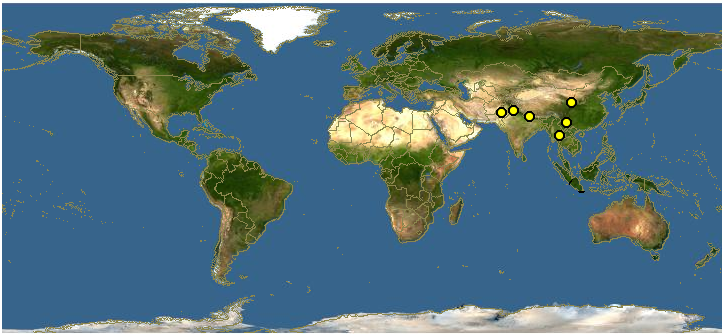

分布範圍

分布於中國、不丹、印度、尼泊爾。在中國分布於山東、河北、山西、陝西、甘肅、湖北、湖南、四川、雲南、廣東、廣西以及東南沿海等地。

繁殖方式

社鼠每年可繁殖3-4胎,以春末夏初繁殖最盛,每胎產仔鼠4-5隻,多至9隻。在中國南方如海南島全年皆能繁殖;在浙江,2月就有懷孕的母鼠。

亞種分化

社鼠種下問題,各學者意見不一。G.Allen(1940)歸併為4個亞種,但部分學者認為有7個亞種,現列出4亞種:

| 序號 | 中文名 | 學名 | 命名人及年代 |

|---|---|---|---|

1 | Niviventer niviventer lotipes | G. Allen, 1926 | |

2 | Niviventer niviventer culturatus | Thomas, 1917 | |

3 | 社鼠指名亞種 | Niviventer niviventer niviventer | Hodgson, 1836 |

4 | Niviventer niviventer mentosus | Thomas, 1916 |

(資料來源:)

種群現狀

種群分布不零散。該種種群數量暫無具體可用數據,發展趨勢也未知。在中國,社鼠為林區的優勢種。1990年,在大別山山地鼠類捕獲率占36.01%;在長江以南的山林地區野外捕獲率為25.62%。

保護級別

列入《世界自然保護聯盟》(IUCN)2008年瀕危物種紅色名錄ver 3.1——無危(LC)。