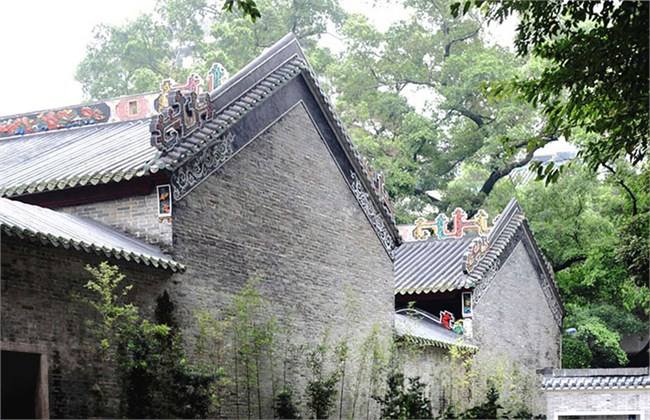

硬山是中國傳統的建築表現手法,是中國傳統建築雙坡屋頂形式之一。外觀呈人字形,兩側山牆平於或略高於屋頂,屋頂雙坡交界處多磚砌瓦壘,山牆兩際或砌以方磚博風板,近屋角處迭砌墀頭花飾。據文獻所載,宋代已出現,似與磚牆的廣泛使用有關。多見於中國北方建築,尤以民居採用最多。

基本介紹

- 中文名:硬山

- 外文名:flush gable roof

- 出現年代:宋代

- 定義:呈人字形,山牆平於或略高於屋頂

- 分類:大式建築與小式建築

- 組成:基座、柱粱架、牆體、屋面

簡介,硬山式建築的形式,小式建築,大式建築,

簡介

中國古代建築,從平面上分,有長方形、方形、網形、三角、五邊、六邊、八邊、扇形以及由若干長方形和方形平面組合而成的曲尺、凸字、凹字、十字、工字等形式,而以長方形及方形平面為最基本。從建築頂部的外部形象上分,有硬山頂、懸山頂、顯山頂、廡殿頂、攢尖頂、盔頂、單坡頂、穹隆頂、圓券頂、平頂等各式單體屋頂類型,另有就是由這些不同單體屋頂組合而成的形式。其中,硬山、懸山、廡殿、顯山、攢尖式建築,都是在相同的長方形平面上,在基本一致的構架原則下,產生出的幾種最基本的屋頂形式,是中國古代建築最常見、最規矩的做法,古建築行業習慣上將之作為官式建築中的“正式建築”,其他形式的建築則籠統地稱為“雜式建築”。

硬山式建築的形式出現於宋代早期。硬山式建築是古建築中最普通的形式,無論住宅、園林、寺廟中都有大量的這類建築。

所謂的硬山式建築就是屋面僅有前後兩坡,左右兩側山牆與屋面邊緣相交,並將山部一縫檁木樑架外側全部封砌在山牆內,山面裸露向上,顯得質樸剛硬的建築。

硬山式建築的形式

作為明清時期最常見的一種建築形式,硬山式建築分為大式建築與小式建築,其中以小式建築最為普遍。

小式建築

清工部《工程做法》列有小式硬山的幾種主要形式: 小式建築

小式建築

小式建築

小式建築七檁前後廊式,是小式民居中體量最大、地位最顯赫的建築,常用它來作主房,有時也用作過廳;

六檁前出廊式,可用作帶廊子的廂房、配房,也可用作前廊(後無廊)式的正房或後罩房;

五檁無廊式,多用於無廊廂房、後罩房、倒座房等。

通常情況下,民居的小式硬山式建築,其屋脊雖有些也有垂脊,但更多是僅有正脊,所謂垂脊不過是一壟筒瓦及一些附帶結構而已,也不施脊獸裝飾。如果是卷棚頂或圓山頂,其可視為無正脊,也可叫圓山正脊、圓脊、元寶脊、過壟脊、羅鍋(螻蟈)脊等,不設吻獸;兩邊垂脊也是前後坡相通,稱箍頭脊或卷棚垂脊等。

大式建築

大式建築