人物簡介

1、《樂府詩集。雜曲歌辭十三.

盧女曲》宋

郭茂倩題解:“

盧女者,魏武帝時宮人也,故將軍陰升之姊。七歲入漢宮,善鼓琴。至明帝崩後,出嫁為尹更生妻。梁簡文帝《

妾薄命》曰:'盧姬嫁日晩,非復少年時。‘蓋傷其嫁遲也。’”

2、

指金陵歌姬莫愁,因為嫁給盧家而被稱為盧姬。據考證,盧姬原指戰國末期楚國郢州石城歌舞家莫愁,莫愁女的父親盧公,盧公抱她哄著她:“莫哭,莫悲,莫愁!”聽到“莫愁”二字,她的哭聲竟一下停止了。盧公於是就把她取名為莫愁。在楚王宮,得以與

屈原、

宋玉、景差結識,受其指導,歌舞技藝日進。後將古傳高曲融屈原、宋玉的騷、賦和楚辭樂聲,完成了《

陽春白雪》、《

下里巴人》等楚辭和民間樂詩入歌傳唱,《陽春白雪》成為千古絕唱。

南京莫愁湖邊莫愁女像

南京莫愁湖邊莫愁女像3、

舊時詩文中,有的混同誤認為即是洛陽的莫愁(嫁為盧家婦)。

洛陽莫愁女,著名的詩人

李商隱有一首詩是寫她的:“海外徒聞更九州,他生未卜此生休……如何四季為天子,不及盧家有莫愁。”詩人筆下的“莫愁”,真正是位“解語花”。梁武帝也有首詩寫她,寫得更具體,詩名曰:《河中之歌》:“河東之水向東流,洛陽女兒名莫愁。莫愁十三能織綺,十四採桑南陌頭。十五嫁為盧家婦……頭上金釵十二行,足下絲履五文章。珊瑚掛鏡爛生光,平頭奴子擎履箱。人生寶貴何所望?恨不早嫁東家王。”這裡把莫愁女的籍貫、身世、家境都作了敘述。

4、因古時盧姬擅歌舞、鼓琴,此後“盧女”泛指擅奏樂器的女子。

5、

明歌伎盧玉秀,因歌舞超絕,

謝三秀作詩《聽盧姬歌二首》中,此詩又名《詠歌伎盧玉秀》,從而盧玉秀名留。

盧姬傳說

莫愁女——盧姬

盧姬: 姓盧,名莫愁。莫愁女,生卒年待考。戰國末期楚國歌舞家。郢州(今日

湖北鐘祥)人,生於公元前3世紀前後,貌美如仙,愛好歌舞。十六七歲時被楚頃襄王征進宮作了歌舞姬女。由此民間歌舞走進了楚王宮廷。在楚王宮,得以與

屈原、

宋玉、景差結識,受其指導,歌舞技藝日進。後將古傳高曲融屈原、宋玉的

騷、

賦和

楚辭樂聲,完成了《

陽春白雪》、《

下里巴人》、《陽阿》、《薤露》、《

採薇歌》、《麥秀歌》等楚辭和民間樂詩入歌傳唱。寡和高曲《陽春白雪》成為千古絕唱,對後世的樂賦入歌傳唱產生了深遠影響。後因未婚夫放逐三吳揚州而投漢江,幸被漁夫救起,不知所終。

莫愁女的父親盧公,在漢江上靠擺渡為生,母親在村中植桑種桃。在楚襄王初年的一個風雨天,莫愁女降生在桃花村頭江岸渡口的船艙中。她剛生下地時,不住地啼哭,盧公抱她哄著她:“莫哭,莫哭,莫悲,莫悲,莫愁,莫愁!”聽到“莫愁”二字,她的哭聲竟一下停止了。盧公於是就把她取名為莫愁。“金雀玉搔頭,生來喚莫愁。”(明.張寧),莫愁女生在風波里,行走風浪中,喝著漢江河中水,吃著桃花村中糧,有時隨村中姐妹在那碧波蕩漾的滄浪湖中采菱摘蓮,有時隨父母進城賣桃,有時在江中、湖裡搖艇打槳,有時在陽春台、白雪樓習舞唱歌。她有一副津甜清脆的嗓子,郢中的諸般曲,她一學就會。

當她長到十五、六歲時,出脫的竟如滄浪湖中的出水芙蓉一般,纖纖腰肢,亭亭玉立,靨靨酒窩,笑綴纓唇;容顏似香荷新瓣,白裡透紅;行動如風送彩雲,輕捷飄逸;金嗓一歌聲嗽玉,霓裳一舞袖吐虹。蓮荷包透佳氣,江濤涌玉音,莫愁女得屈原、宋玉的指導、幫助,翻古傳高曲,融楚辭樂聲,繼大琴師劉涓子之後,完成了寡和之典《陽春白雪》的合樂入歌傳唱。莫愁女的歌舞聲譽傳進了楚王宮苑,楚襄王把她征進了宮中作了歌舞姬女,把她的未婚夫東鄰王襄哥放逐到了揚州。揚州地面距郢中數先千里之遙,襄哥此放實是生離死別。

古《

莫愁樂》記述了莫愁女漢江淚別王襄哥的悲痛情景:“聞歡下揚州,相送楚山頭,探手抱腰看,江水斷不流!”雪浪滔滔的漢江水,流不盡莫愁女的衣愁,她目送載著襄哥的船兒遠去,含忿在白雪樓舉身奔赴投了漢江。

謝三秀作《聽盧姬歌二首》

在明代文壇,謝三秀是首屈一指的大家。在戲劇批評方面,謝三秀也是頗有建樹的劇評家。他最早從“聲色技藝”的美學觀來評論戲曲演員。

謝三秀約生於明嘉靖二十九年(公元1550年),卒於明天啟四年(公元1624年),字君采,號元瑞,貴州新貴(今貴陽)人,祖籍揚州興化。他博學多才,但官運不通,性好遠遊,喜交名士。其《雪鴻堂詩集》(錄詩千餘首)和《遠條堂詩》,廣傳江南各地。謝三秀與戲劇大師湯顯祖(公元1550年—1616年)交情甚厚,互慕才學。湯、謝二人的人生經歷、政治思想、文學觀念頗為相似。湯、謝二人的交往,尤其是湯顯祖的“貴生說”對謝三秀的“聲色技藝”觀有較大影響。

謝三秀的“聲色技藝”觀充分體現在《聽盧姬歌二首》中。此詩又名《詠歌伎盧玉秀》。詩云:

草色羅裙玉膩膚,歌喉一串曰南珠。

莫愁老去梁塵歇,此夜佳人道姓盧。

垂柳絲絲拂曙煙,文鶯百囀繡簾前。

盧家少婦能娛客,腸斷箜篌十五弦。

這首劇評詩讚揚

盧玉秀歌喉如“南珠”般清脆,“文鶯”般婉轉;稱她是具有“玉膩膚”的“佳人”,能彈奏有十五根琴弦的中型臥式箜篌(可見她演唱的是用弦管伴奏的崑曲),令人魂銷“腸斷”。這無疑是從美學的層面提出了一個評論演員素質高低的“聲”、“色”和“技藝”的標準。這不能不說是一個極為深刻、精當的戲劇理念。眾所周知,中國戲曲是一門綜合性極強的表演藝術。它將文學(劇本或條綱、詩詞曲)、音樂(唱腔或聲樂、器樂)、舞蹈(舞蹈、武打)、表演(做功、念白、雜技)、美術(勾臉、梳頭)、服裝(製作、扎靠)、道具(把子、馬鞭、車旗)等方面的藝術創作融為一體。到了近現代,戲曲還融進了導演、制景、繪景(軟景、硬景、幻燈片)、雕塑、建築、燈光、音響、效果以及電腦技術等等藝術因素。它雖然是綜合體,但其中卻存在著一個主體、一個主導,這便是演員的表演藝術。其他的藝術因素都為台上的演員、特別是主要演員的表演服務。因此,史家稱之為“角兒制”。古人稱戲曲為“聲色之藝”,也是著眼於演員的表演。迄今為止,在戲曲界能稱為“角兒”的演員,仍必須具備三點:第一要有超群的“唱”(“聲”);第二要有俊美的“扮相”(“色”);第三要有驚人的“絕活”(“技藝”)。謝三秀看到並抓住了中國戲曲長期以來所形成的以演員為中心的特色(它沒有西方戲劇的導演中心),由此出發提出了評論演員藝術高低的“聲色技藝”的觀點,這就抓住了中國戲曲最本質的方面。另一方面,“聲色技藝”觀立足於“人”的觀念。在上述戲曲的諸多藝術因素中,謝三秀首先看重的是人的因素,是作為人的演員所具備的藝術嗓音、藝術色相和所能達到的極限技藝。正是在這一點上,我們說他受到了湯顯祖“貴生說”的影響。在詩中,謝三秀對盧玉秀從“夜”彈唱到“曙”,辛苦“娛客”的生存方式,對她雖有“玉膩”的肌膚,但已入“少婦”年紀,有“老去”之“愁”的命運,流露出真切的同情。這是對生活在社會底層的伶優們的人生、人權的關注。由此表現出謝三秀具有進步的民主思想。

謝三秀以聲色技藝觀來評論女伶時,往往側重於讚頌女性的陰柔之美。如劇評詩詩云:睡起聽殘鶯,江窗漫理箏;柘枝元自媚,桃李本多情。月寫低鬟影,風搖集佩聲;妝成恐人妒,樓上獨盈盈。此詩以烘雲托月的筆法,評說女伶王玉華的嫵媚與多情,寫得有聲(“風搖集佩聲”)有色(“月寫低鬟影”),尤其是“妝成恐人妒”一句,點出王玉華在舞台上的風采神韻,給人以無窮的想像。因此,她也極為孤獨。 謝三秀的“聲色技藝”觀在中國戲劇批評史上都占有相當重要的地位。

相關詩文

盧姬篇

崔顥 (唐)

盧姬少小魏王家,綠鬢紅唇桃李花。

魏王綺樓十二重,水晶簾箔繡芙蓉。

白玉欄乾金作柱,樓上朝朝學歌舞。

前堂後堂羅袖人,南窗北窗花發春。

翠幌珠簾斗絲管,一彈一奏雲欲斷。

君王日晚下朝歸,鳴環佩玉生光輝。①

人生今日得嬌貴,誰道盧姬身細微。

①鳴環佩玉:明眼人一看便知崔顥影射的是楊貴妃及其從兄楊國忠。在貴妃得寵、楊氏竊柄弄權、位極人臣、大多數人敢怒而不敢言的時候,崔顥敢於指出來,並寫出“人生今日得驕貴,誰道盧姬身細微”(見《盧姬篇》)“莫言炙手手可熱,須臾火盡灰亦滅”(見《長安道》)等針砭時弊、諷刺楊氏的詩篇,無疑是需要很大勇氣的。

落花詩

(30首選 一)

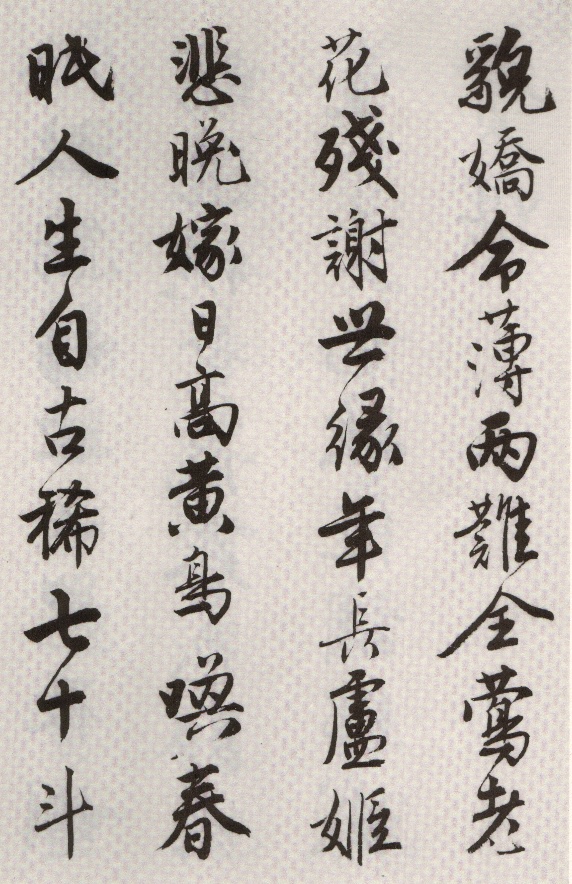

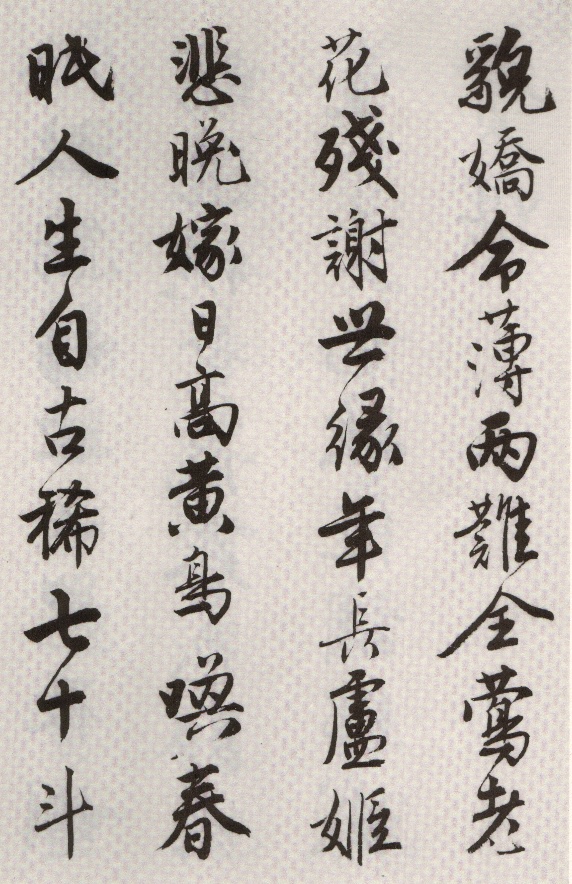

唐寅書 落花詩:年長盧姬悲晚嫁

唐寅書 落花詩:年長盧姬悲晚嫁(明) 唐寅

貌嬌命薄兩難全,鶯老花殘謝世緣。

年長盧姬悲晚嫁,日高黃鳥喚春眠。

人生自古稀七十,斗酒何論價十千。

痛惜穠纖又遲暮,好燒銀燭覆觥船。

金陵竹枝詞

(二首)

柳應芳 (明)

(一)

舊院後門春草新,前門又聽叫官身。

盧姬已嫁徐娘老,歌舞行中有幾人。

(二)

御前隊子小梨園,長奉千秋萬歲歡。

一自武宗巡幸後,可憐跳與外人看。

《和周繇》

齊馬馳千駟,盧姬逞十三。

玳筵方喜睞,金勒自走覃。

墮珥情初洽,鳴鞭戰未酣。

神交花冉冉,眉語柳毿毿。

卻略青鸞鏡,翹翻翠鳳篸。

專城有佳對,寧肯顧春蠶。

《賦得空閨怨詩》

盪妻怨獨守。盧姬傷獨居。

瑟上調弦落。機中織素余。

自羞淚無燥。翻覺夢成虛。

復嗟長信閣。寂寂往來疎。

《夜行自戲六五言》

觸熱褦襶幾許,我生何艱哉。

九天星斗初轉,汲井意徘徊。

不解鳴珂帝所,踉蹡沒塵埃。

為問晚嫁盧姬,一笑為誰開。

南京莫愁湖邊莫愁女像

南京莫愁湖邊莫愁女像

唐寅書 落花詩:年長盧姬悲晚嫁

唐寅書 落花詩:年長盧姬悲晚嫁