基本介紹

- 中文名:王定烈

- 國籍:中國

- 出生地:中國四川

- 出生日期:1918年11月20日

- 逝世日期:2014年11月18日

- 主要成就:空軍原副司令員

人物簡介,概述,簡歷,人物生平,戎馬將軍,紅小鬼,長征途中,難忘會見,蹉跎文革,心繫人民,人物經歷,紅軍經歷,抗戰經歷,戰爭經歷,建國經歷,人物故事,榮譽,

人物簡介

概述

王定烈,男,1918年11月20日生於四川省宣漢縣。1933年11月參加中國工農紅軍,1936年加入中國共產黨。1961年被授予少將軍銜。空軍原副司令員,黨的十大代表,第五、六屆全國人大代表。曾榮獲三級八一勳章、二級獨立自由勳章、一級解放勳章,1988年獲一級紅星功勳榮譽章。 2009年11月王定烈將軍在空軍大院寓所

2009年11月王定烈將軍在空軍大院寓所

2009年11月王定烈將軍在空軍大院寓所

2009年11月王定烈將軍在空軍大院寓所王定烈(1918—)男,宣漢縣人,中共黨員。1933年參加紅軍,參加了川陝蘇區反“六路圍攻”和長征。1936年加入中國共產黨。抗日戰爭時期,歷任騎兵連政委、五團營教導員、營長、副團長、團長等。解放戰爭時期,歷任旅長、師長、軍分區司令員。中華人民共和國成立後,任空軍航空兵23、18師師長,參加了抗美援朝。後任中南軍區空軍廣州指揮所副司令員、廣州軍區空軍副參謀長、參謀長,飛彈學院校長,廣州、濟南軍區空軍副司令員,中國人民解放軍空軍參謀長、副司令員等職。1961年被授予少將軍銜,曾獲三級八一勳章、二級獨立自由勳章、二級解放勳章和一級紅星功勳榮譽章。

空軍原副司令員王定烈於2014年11月18日凌晨2點30分,在北京不幸逝世,享年96歲。

簡歷

王定烈(原名:王大培)(1918年11月20日)。生於四川省宣漢縣得勝場的一個農民家庭。

1928年春入私塾,次年後入得勝場、岩門廠、蒲家場國小。

1933年11月參加中國工農紅軍等第四方面軍,1935年加入中國新民主主義共青團,次年(1936)轉為中國共產黨員。

土地革命戰爭時期,先後任紅三十三軍295團戰士、營部傳令員、文書,一、四方面軍會合後,任紅五軍43團團部書記。經歷了川陝蘇區反“六路圍攻”、攻克城口縣城等戰役。在長征途中,1937年4月參加甘肅省祁連山突圍戰鬥中,腰、頭部等五處負責傷。經歷磨難後歸隊。

抗日戰爭期間,1937年7月,任八路軍115師343旅旅部戰士、班長、保衛員。1939年1月後任八路軍東進抗日挺進縱隊五支隊指導員、騎兵連政委、五團營教導員(後為教導3旅7團)、營長、幹部輪訓隊長,冀魯豫軍區第八分區鄆北至隊長、昆張支隊副支隊長、支隊長。八團副團長、團長。多次參加了對日、偽、頑的戰鬥,以及鄆(城)北、巨(野)荷(澤)戰役。1945年1月奉命南下河南省經歷了數月的激烈戰鬥,創建了豫中抗日根據地。

解放戰爭時期,任中原軍區第1縱隊2旅四團團長。參加了“中原突圍”、“桐柏戰役”、湘鄂西遊擊活動。

1947年8月隨劉鄧大軍南下大別山,參加攻克新縣(經扶)、紅安、高山鋪戰役等。

1947年12月後,任江漢軍區獨立旅副旅長、湖北軍區獨立二師師長、湖北省恩施軍分區司令員。參加了解放鍾祥、隨縣、應山、雲夢、應城、花園、武漢、宜昌以及鄂西南的戰役和剿匪戰鬥。

全國解放後,1951年9月後曾任空軍航空兵23師、18師師長,參加了抗美援朝戰爭。後任中南軍區空軍廣州指揮所司令員、廣州軍區空軍副參謀長、參謀長能夠等職。1956年9月入南京軍事學院空軍系高速班學習。1958年九月,任空軍15航校(現空軍工程大學飛彈學院)校長、空軍汕頭指揮所主任、廣州軍區空軍副司令員、濟南軍區空軍副司令員。1975年5月後任中國人民解放軍空軍參謀長、副司令員。

王定烈是第五、六屆全國人民代表大會代表。中國共產黨第十次代表大會代表。

1955年授予大校軍銜,1961年晉升為少將軍銜。

王定烈先後榮獲三級八一勳章、二級獨立勳章、二級解放勳章。

1988年榮獲以及紅星勳章。

人物生平

戎馬將軍

中央軍委空軍機關西區營院裡,樹木繁茂,綠草茵茵。一位86歲銀須白髮的老人漫步在林蔭花叢間。他就是空軍原副司令員老將軍王定烈。

紅小鬼

王定烈的家鄉宣漢縣位於四川東部,背依綿亘千里的大巴山,浩浩長江從這裡滾滾東去。在距宣漢縣城西北90餘里的山埡口,有個得勝場,方圓十幾里,幾百戶人家都姓王,是明朝末年“湖廣填四川”時由湖北孝感移居此地王姓人家的後裔,世代在這裡繁衍生息。

民國七年陰曆十月二十日,王定烈出生在得勝場下王家屋。王定烈的父親王樂道,屬於“永萬道大”的“道”字輩。中等身材,粗壯結實,是個典型的農民,靠力氣辛辛苦苦地養活著十個兒女。王定烈的母親曾正秀長得很漂亮,一雙秀眼仿佛能融解一切災難。母親是他們的頂樑柱,開荒、種地、挑水、養雞、紡紗、織布、編簍、編筐,里里外外都是一把好手。他幾乎不記得母親有時間抱過他,甚至沒曾見過母親在床上躺著歇息過,而是整日整夜不知疲倦地勞作。王定烈是拽著母親的衣襟在田間長大的,五六歲的時候,他就幫母親摘豌豆,剝胡豆、采黃花。王定烈再大些的時候,和許多窮苦孩子一樣,當上了放牛娃,趕著健壯的牯牛徜徉在青山綠水間。

母親是王定烈認識生活、認識社會的啟蒙老師。在山區的婦女中,她是“博學”的。這是因為她的兩個弟弟見多識廣,大弟弟跑過買賣,二弟弟識字斷文,久而久之,耳濡目染,母親的腦子裡也裝滿了“雜學”。無論忙閒,王定烈總要纏著母親講上一段“三國”、“水滸”或是“岳王爺抗金”的故事。王定烈聽得入神,就躺在母親懷抱里甜甜地睡去,王定烈從睡夢中醒來,發現母親的眼窩裡閃動著淚花,已經六歲的王定烈從母親的眼晴里似乎感到了她內心的愁苦。

1932年,王定烈考上了離家15里的岩門場初級國小,因無經費辦高小班,第二年轉到70里外的蒲家場第五高級國小上學。幸運的是,王定烈考試都在前三名內,免交了每學期兩塊現洋的學費。

1927年之後,中國共產黨川東黨組織就領導著一支革命武裝——“川東遊擊軍”,農民協會也在秘密地組織中,“打倒列強,除軍閥……”的歌聲慢慢地傳唱開來。

1932年冬天,紅四方面軍在粉碎蔣介石對鄂豫皖蘇區的“第四次圍剿”後,越過大巴山進入通(江)、南(江)、巴(中)一帶。軍閥田頌堯節節敗退,盛傳紅軍勝利的訊息越來越多。11月初,紅軍“擴紅”的訊息像插了翅膀似的,一下子傳遍了方圓數10里的地方。15歲的王定烈在母親的歡喜與憂慮中參加了紅軍,成為一名“紅小鬼”,開始了南征北戰的漫漫之旅。

民國七年陰曆十月二十日,王定烈出生在得勝場下王家屋。王定烈的父親王樂道,屬於“永萬道大”的“道”字輩。中等身材,粗壯結實,是個典型的農民,靠力氣辛辛苦苦地養活著十個兒女。王定烈的母親曾正秀長得很漂亮,一雙秀眼仿佛能融解一切災難。母親是他們的頂樑柱,開荒、種地、挑水、養雞、紡紗、織布、編簍、編筐,里里外外都是一把好手。他幾乎不記得母親有時間抱過他,甚至沒曾見過母親在床上躺著歇息過,而是整日整夜不知疲倦地勞作。王定烈是拽著母親的衣襟在田間長大的,五六歲的時候,他就幫母親摘豌豆,剝胡豆、采黃花。王定烈再大些的時候,和許多窮苦孩子一樣,當上了放牛娃,趕著健壯的牯牛徜徉在青山綠水間。

母親是王定烈認識生活、認識社會的啟蒙老師。在山區的婦女中,她是“博學”的。這是因為她的兩個弟弟見多識廣,大弟弟跑過買賣,二弟弟識字斷文,久而久之,耳濡目染,母親的腦子裡也裝滿了“雜學”。無論忙閒,王定烈總要纏著母親講上一段“三國”、“水滸”或是“岳王爺抗金”的故事。王定烈聽得入神,就躺在母親懷抱里甜甜地睡去,王定烈從睡夢中醒來,發現母親的眼窩裡閃動著淚花,已經六歲的王定烈從母親的眼晴里似乎感到了她內心的愁苦。

1932年,王定烈考上了離家15里的岩門場初級國小,因無經費辦高小班,第二年轉到70里外的蒲家場第五高級國小上學。幸運的是,王定烈考試都在前三名內,免交了每學期兩塊現洋的學費。

1927年之後,中國共產黨川東黨組織就領導著一支革命武裝——“川東遊擊軍”,農民協會也在秘密地組織中,“打倒列強,除軍閥……”的歌聲慢慢地傳唱開來。

1932年冬天,紅四方面軍在粉碎蔣介石對鄂豫皖蘇區的“第四次圍剿”後,越過大巴山進入通(江)、南(江)、巴(中)一帶。軍閥田頌堯節節敗退,盛傳紅軍勝利的訊息越來越多。11月初,紅軍“擴紅”的訊息像插了翅膀似的,一下子傳遍了方圓數10里的地方。15歲的王定烈在母親的歡喜與憂慮中參加了紅軍,成為一名“紅小鬼”,開始了南征北戰的漫漫之旅。

長征途中

王定烈原是紅33軍265團團部文書,五軍在高台潰敗後,番號從此撤消,四十三團與紅三十軍的二六八團合併,他下到五連二排當戰士。西路軍從倪家營子突圍出來,進入祁連山。馬家軍一路追殺,掩護三十軍入山的紅九軍幾乎全軍覆滅,三十軍八十七師也大部拼光。

1937年3月14日的上午10時許,敵人占領了二六八團右翼高地,向五連猛烈側射。王定烈所在的第二排本來只剩12個戰士了,在敵人的猛烈側射下又犧牲了3名戰士。王定烈和其他8名戰士還在頑強抵抗,幾乎不是用武器而是用生命在抗擊敵人。恰在這時,一顆子彈飛來,王定烈猛然覺得右胸像挨了一拳,血從胸膛里淌出,打濕了胸前衣裳。他頓時感到天旋地轉,眼迸金星,昏倒在地。七八個馬家騎兵操著馬刀衝上來,距他只有10多米了,刀尖仿佛能戳到鼻樑。他已經沒有反擊能力,面對凌厲的攻勢,戰士們調過槍口,用僅剩的彈藥向衝過來的敵騎射擊,解救了危在旦夕的王定烈,衛生員小李把最後一條繃帶給王定烈包紮上,又回陣地投入戰鬥了。

曠野里幾聲狼嚎。王定烈甦醒過來,劇烈的疼痛使他全身像通電一樣顫抖。他掙扎著站了起來,想走下山去,雙腿卻像兩根鐵棍,沉重麻木得邁不開步。他後來才知道,那顆子彈沒有出來,從胸膛鑽進了腰裡,橫擱在脊樑上,壓迫著脊椎神經,使他的下肢麻木。他只好爬,用上肢帶動下肢,一步一步地朝山下爬去。

過了一個多月,天氣漸漸暖和。王定烈身上5處槍傷、刀傷,有4處化膿,還生了蛆。傷口腐爛,發臭到不能近人的程度。渾身虱子成堆抱團,刺癢難耐,捉不勝捉,手也沒有力氣去捉,身子稍稍動一下,就耳鳴眼花,頭疼欲裂,身體到了全面崩潰的邊緣,他幾次昏迷,幾次似乎離開人世,生命的遊絲卻不絕如縷。這天,他又昏迷了,醒來時,覺得身體被什麼夾住不能動彈。他好不容易才弄清自己是被人撂進了餵駱駝用的槽子裡了。槽子很長,活像口棺材。他明白這是安置臨死者的地方,是通往陰曹地府的門檻。他的意識朦朦朧朧,如睡又醒,似死又生。一滴又一滴,那的確是眼淚,王定烈的意識終於明白了,是哭泣,是有人在哭泣,抽泣聲由遠而近,由小到大。王定烈使勁睜開眼晴,要看個究竟。一片潔白映入眼帘,把他的生命照亮。他看見了,一個身材修長的女護士正俯身為他擦洗傷口,這位白衣天使好像在盡著天職,動作那么輕柔,那么細緻。纖細的指頭,帶著溫情觸到他的皮膚上,一種神奇的生命力即刻浸潤他的全身,疼痛頓時減輕。他的傷口散發惡臭,人們走近都捂住鼻子,她卻像毫無感覺,連口罩都不戴。她用纖細的手指向他的軀體注入生命!備受摧殘的他,心頭浮起一股溫熱,淚水奔涌而出。她給他擦完頭上、臂上的傷口,又要為他擦洗腰上的傷口。他骨瘦如柴,她竟毫不費力的幫助他翻了個身。“啊呀!”天使不知看見了什麼,嚇得驚叫一聲,捂著嘴轉身飛也似的跑了。過了一會兒,白衣天使領著幾個男人走來了;她讓他們把王定烈側翻過來。幾個男人也被他腰上的景象嚇住了。王定烈從他們的對話中明白了,原來他傷口處的蛆結成了窩,集成了核桃大的蛆團團,一翻身就撲簌簌往下掉蛆,白衣天使哭得更傷心了,她淚眼婆娑地用紗布把一團團的蛆輕輕地從傷口處撥拉下來,把腐臭的爛膿塊一點一點地用鹽水洗乾淨,用去了一大堆紗布,洗下了一大堆蛆團和膿塊。護士天天來換藥,聖潔的白色在王定烈眼前閃動,給他溫暖、信心和生命力。“小弟弟,你是哪裡人?”有一次她終於說話了,輕輕地問。“四川人。”“你們一月掙多少錢?”“我們紅軍不掙錢,每天5分錢菜金,還常常吃不到嘴裡。”她慈祥的眼神注視著傷痕累累的王定烈,美麗的睫毛又被淚水打濕了。“小弟弟,你可肯到我家去養傷?傷好了,可以在我家醫院當學徒,也可以回你老家去。”“好姐姐你的恩德我一輩子也忘不了,我謝謝你了!”“你願意留下?”她睜大美麗的眼晴,期待著肯定的答覆。王定烈不置可否,他說不出那個“不”字,他不忍心用語言傷害她的好心腸,只是緩緩地搖了搖頭。

1937年5月上旬,馬家軍將張掖王定烈在內的300多名紅軍俘虜押解到武威。監禁了7天,又被押往永登縣城編入“補充團”。王定烈被編入五連四班。每個連有3個敵軍官(連長、排長、司務長),其他都是紅軍俘虜。王定烈堅持不當敵人的兵。二排長余嘉斌(負傷後被俘的紅九軍連長)勸他說:“現在我們不能走。敵人說是不當兵的往蘭州送。實際上是活埋。何必去白送死呢?革命時間還長著哩!聽說毛澤東、黨中央正在設法營救咱們,在這暫棲身吧,找機會逃!”王定烈覺得有道理,便在“補充團”呆了下來。6月下旬,他們被押去修築新(疆)蘭(州)公路,變成了“勞役團”。

“八·一三”日寇進攻上海,前方兵力吃緊,要求補充,蔣介石下令馬步芳抽調兵力補充。馬步芳順水推舟,把1500人的紅軍“勞役團”當作新兵調去頂帳。一則保存了自己的實力,挖去了身邊的禍根;二則可以討好將介石,一箭雙鵰。

1937年8月20日左右,“勞役團”向蘭州開拔。到了蘭州,他們聽旅客說蘭州有“十八集團軍辦事處”,即派人前去聯絡,可是還沒聯絡上,部隊又開拔了,錯過了機會。兩天后抵達西安,在“革命公園”駐紮,晚上就要乘火車去武漢。“勞役團”黨組織立即派人越牆出去找“十八集團軍西安辦事處”報告情況。西安辦事處主任吳玉章聞訊後,一面電告黨中央,一面派人買了十幾車蒸饃,前去慰問。

經過一個星期的交涉、鬥爭,他們終於實現了回歸紅軍隊伍的願望。8月底,他們開始步行去延安。9月初,他們回到了夢寐以求的延安。

1937年3月14日的上午10時許,敵人占領了二六八團右翼高地,向五連猛烈側射。王定烈所在的第二排本來只剩12個戰士了,在敵人的猛烈側射下又犧牲了3名戰士。王定烈和其他8名戰士還在頑強抵抗,幾乎不是用武器而是用生命在抗擊敵人。恰在這時,一顆子彈飛來,王定烈猛然覺得右胸像挨了一拳,血從胸膛里淌出,打濕了胸前衣裳。他頓時感到天旋地轉,眼迸金星,昏倒在地。七八個馬家騎兵操著馬刀衝上來,距他只有10多米了,刀尖仿佛能戳到鼻樑。他已經沒有反擊能力,面對凌厲的攻勢,戰士們調過槍口,用僅剩的彈藥向衝過來的敵騎射擊,解救了危在旦夕的王定烈,衛生員小李把最後一條繃帶給王定烈包紮上,又回陣地投入戰鬥了。

曠野里幾聲狼嚎。王定烈甦醒過來,劇烈的疼痛使他全身像通電一樣顫抖。他掙扎著站了起來,想走下山去,雙腿卻像兩根鐵棍,沉重麻木得邁不開步。他後來才知道,那顆子彈沒有出來,從胸膛鑽進了腰裡,橫擱在脊樑上,壓迫著脊椎神經,使他的下肢麻木。他只好爬,用上肢帶動下肢,一步一步地朝山下爬去。

過了一個多月,天氣漸漸暖和。王定烈身上5處槍傷、刀傷,有4處化膿,還生了蛆。傷口腐爛,發臭到不能近人的程度。渾身虱子成堆抱團,刺癢難耐,捉不勝捉,手也沒有力氣去捉,身子稍稍動一下,就耳鳴眼花,頭疼欲裂,身體到了全面崩潰的邊緣,他幾次昏迷,幾次似乎離開人世,生命的遊絲卻不絕如縷。這天,他又昏迷了,醒來時,覺得身體被什麼夾住不能動彈。他好不容易才弄清自己是被人撂進了餵駱駝用的槽子裡了。槽子很長,活像口棺材。他明白這是安置臨死者的地方,是通往陰曹地府的門檻。他的意識朦朦朧朧,如睡又醒,似死又生。一滴又一滴,那的確是眼淚,王定烈的意識終於明白了,是哭泣,是有人在哭泣,抽泣聲由遠而近,由小到大。王定烈使勁睜開眼晴,要看個究竟。一片潔白映入眼帘,把他的生命照亮。他看見了,一個身材修長的女護士正俯身為他擦洗傷口,這位白衣天使好像在盡著天職,動作那么輕柔,那么細緻。纖細的指頭,帶著溫情觸到他的皮膚上,一種神奇的生命力即刻浸潤他的全身,疼痛頓時減輕。他的傷口散發惡臭,人們走近都捂住鼻子,她卻像毫無感覺,連口罩都不戴。她用纖細的手指向他的軀體注入生命!備受摧殘的他,心頭浮起一股溫熱,淚水奔涌而出。她給他擦完頭上、臂上的傷口,又要為他擦洗腰上的傷口。他骨瘦如柴,她竟毫不費力的幫助他翻了個身。“啊呀!”天使不知看見了什麼,嚇得驚叫一聲,捂著嘴轉身飛也似的跑了。過了一會兒,白衣天使領著幾個男人走來了;她讓他們把王定烈側翻過來。幾個男人也被他腰上的景象嚇住了。王定烈從他們的對話中明白了,原來他傷口處的蛆結成了窩,集成了核桃大的蛆團團,一翻身就撲簌簌往下掉蛆,白衣天使哭得更傷心了,她淚眼婆娑地用紗布把一團團的蛆輕輕地從傷口處撥拉下來,把腐臭的爛膿塊一點一點地用鹽水洗乾淨,用去了一大堆紗布,洗下了一大堆蛆團和膿塊。護士天天來換藥,聖潔的白色在王定烈眼前閃動,給他溫暖、信心和生命力。“小弟弟,你是哪裡人?”有一次她終於說話了,輕輕地問。“四川人。”“你們一月掙多少錢?”“我們紅軍不掙錢,每天5分錢菜金,還常常吃不到嘴裡。”她慈祥的眼神注視著傷痕累累的王定烈,美麗的睫毛又被淚水打濕了。“小弟弟,你可肯到我家去養傷?傷好了,可以在我家醫院當學徒,也可以回你老家去。”“好姐姐你的恩德我一輩子也忘不了,我謝謝你了!”“你願意留下?”她睜大美麗的眼晴,期待著肯定的答覆。王定烈不置可否,他說不出那個“不”字,他不忍心用語言傷害她的好心腸,只是緩緩地搖了搖頭。

1937年5月上旬,馬家軍將張掖王定烈在內的300多名紅軍俘虜押解到武威。監禁了7天,又被押往永登縣城編入“補充團”。王定烈被編入五連四班。每個連有3個敵軍官(連長、排長、司務長),其他都是紅軍俘虜。王定烈堅持不當敵人的兵。二排長余嘉斌(負傷後被俘的紅九軍連長)勸他說:“現在我們不能走。敵人說是不當兵的往蘭州送。實際上是活埋。何必去白送死呢?革命時間還長著哩!聽說毛澤東、黨中央正在設法營救咱們,在這暫棲身吧,找機會逃!”王定烈覺得有道理,便在“補充團”呆了下來。6月下旬,他們被押去修築新(疆)蘭(州)公路,變成了“勞役團”。

“八·一三”日寇進攻上海,前方兵力吃緊,要求補充,蔣介石下令馬步芳抽調兵力補充。馬步芳順水推舟,把1500人的紅軍“勞役團”當作新兵調去頂帳。一則保存了自己的實力,挖去了身邊的禍根;二則可以討好將介石,一箭雙鵰。

1937年8月20日左右,“勞役團”向蘭州開拔。到了蘭州,他們聽旅客說蘭州有“十八集團軍辦事處”,即派人前去聯絡,可是還沒聯絡上,部隊又開拔了,錯過了機會。兩天后抵達西安,在“革命公園”駐紮,晚上就要乘火車去武漢。“勞役團”黨組織立即派人越牆出去找“十八集團軍西安辦事處”報告情況。西安辦事處主任吳玉章聞訊後,一面電告黨中央,一面派人買了十幾車蒸饃,前去慰問。

經過一個星期的交涉、鬥爭,他們終於實現了回歸紅軍隊伍的願望。8月底,他們開始步行去延安。9月初,他們回到了夢寐以求的延安。

難忘會見

1951年10月下旬,空軍召開新組建的第五批航空兵師師長、政委會議。此時的王定烈已由恩施軍分區司令員的職位調到新組建的航空兵第二十三師任師長,魏國運任政委。23日,王定烈和魏國運到達北京。王定烈和魏國運都是初次到北京。任何名勝古蹟都可以不看,但必須爭取拜訪敬仰久別的毛主席和朱德總司令,他們同中央辦公廳葉子龍主任通了電話,約定星期六下午到中南海。先到葉家,由葉帶他們到朱總司令家。朱總在他那古樸簡陋的寓所很熱情地接待了他們。

王定烈說:“老總您好,我倆這次來京開會,特意來看看老人家。”朱總說:“謝謝你們,我很好,就是進城之後,拉拉雜雜的事多些,又加美帝國主義侵略朝鮮的戰爭,打一年了。內憂未全平,外患又起。這叫‘禍不單行’啊!”他們無拘無束的談笑著,真有回家之感。王定烈說到了一、四方面軍會合,張國燾搞分裂的那個年月,朱總在大金川,曾去我紅二九五團團部座談的往事。朱總說:“當年要是沒有張國燾的錯誤,一、四方面軍一塊北上,沒有西路軍的失敗,我們的力量就大得多,打日本鬼子時,也就發展得更快更大嘛!可惜,我們黨內總是不平靜……唉!”“我們的經驗教訓是:政治、組織路線正確了,沒有人有人,沒有槍有槍。路線歪了,有人有槍也會丟掉啊!你們紅三十三軍、五軍團的王維舟、楊克明、羅南輝、董振堂等同志,我很熟悉,都是幹才,可惜,都為國捐軀了。我們這些倖存者,要走的路還很長哪!”正說話間,秘書來告:今晚中直機關組織舞會,請老總去寬鬆寬鬆,休息腦子。開飯了,幾個人吃了一頓辣味十足、簡樸的晚餐之後,朱總說:“你們兩位來一次不易,也去參加參加好嗎?”王定烈和魏國運都說:“好!”稍停王定烈又說:“好倒是好,可是不會跳呀!咋辦?”朱總笑笑說:“不要緊,一看就會,膽子大一點,只要不踩人家的腳就沒事,走吧!”當晚,就和朱總一同走進只有百十平方米的小舞廳。舞廳里沒有什麼樂隊,只有一台留聲機放著音樂算是伴奏。舞會開始之後,他倆坐在那裡聽聽音樂,嗑嗑瓜子,一邊看著跳舞的人們,一邊焦急而又激動地等待主席的到來。第一輪舞剛罷,毛主席過來了,大家不約而同都站起來讓座。他身著淺灰色衣褲,身材魁偉,比在長征路上和延安時期都顯得高大魁偉。他環視左右,向大家招手示意。最後把目光落在他們兩個陌生人身上,操著濃厚的湖南口音問: “這兩位同志是……?”

子龍立即介紹說:“他們是初建的空軍航空兵二十三師師長王定烈、政委魏國運。來京開會,特來看看主席和總司令的。”“啊,都請坐下。不錯,今天還有糖果、瓜子招待,你們先吃後跳。”毛主席說著,隨手抓一把遞過來,“不要拘束,回來一趟,吃塊糖也不過分嘛!”然後就查起“家譜”來了。多大年齡啦,哪裡人啦,何時參加革命,上了幾年學啦……他們一一作了回答。主席又詢問王定烈:“你學過飛行沒有?”王定烈說:“沒有,如果領導安排,我可以學的。”主席說:“那好,當師長能帶頭飛當然好,不過組織指揮那一套,你們總是有經驗的嘛!慢慢就會熟悉的。我們新搞這么一個軍種,給戰士們插上翅膀飛上藍天,保衛祖國領空安全,實屬於必要……你們看,美帝飛機在朝鮮戰場上十分猖狂,又是炸部隊,又是炸交通運輸線,他們稱之為‘絞殺戰’咧!還不時竄到我東北上空。台灣蔣介石在他的幫助下,有幾架飛機,也不斷在東南沿海一帶騷擾。”主席談話,似乎不是在晚會舞廳,而像是剛從辦公室出來,又辦起公來了。不覺已談了20多分鐘。主席才下場轉了幾圈,他舞姿比較輕鬆活潑,瀟灑自然。

一場完畢,主席回來問:“你們為什麼不下場?”“我們不會。”“啊啊,你們是怯場吧。其實,這同游泳一樣,光有理論,不下水不行,這叫老兵碰上新問題。你們將去朝鮮戰場打空戰,也是一個新課題,它比跳舞難度大得多咧,哈哈。”王定烈說:“這個我們有信心。”主席點點頭,說:“世上無難事,只怕有心人,你們做個有心人吧!”因為怕耽誤了毛主席的休息時間,王定烈就拉拉魏國運的衣角,說:“主席、總司令,我們要走了,祝您們健康。”主席說:“你倆光看別人跳,怪難受的吧!那就自便嘍。”朱總說:“你們以後再來耍啊。”告別了兩位偉人,他們依依難捨地走出門外。

王定烈說:“老總您好,我倆這次來京開會,特意來看看老人家。”朱總說:“謝謝你們,我很好,就是進城之後,拉拉雜雜的事多些,又加美帝國主義侵略朝鮮的戰爭,打一年了。內憂未全平,外患又起。這叫‘禍不單行’啊!”他們無拘無束的談笑著,真有回家之感。王定烈說到了一、四方面軍會合,張國燾搞分裂的那個年月,朱總在大金川,曾去我紅二九五團團部座談的往事。朱總說:“當年要是沒有張國燾的錯誤,一、四方面軍一塊北上,沒有西路軍的失敗,我們的力量就大得多,打日本鬼子時,也就發展得更快更大嘛!可惜,我們黨內總是不平靜……唉!”“我們的經驗教訓是:政治、組織路線正確了,沒有人有人,沒有槍有槍。路線歪了,有人有槍也會丟掉啊!你們紅三十三軍、五軍團的王維舟、楊克明、羅南輝、董振堂等同志,我很熟悉,都是幹才,可惜,都為國捐軀了。我們這些倖存者,要走的路還很長哪!”正說話間,秘書來告:今晚中直機關組織舞會,請老總去寬鬆寬鬆,休息腦子。開飯了,幾個人吃了一頓辣味十足、簡樸的晚餐之後,朱總說:“你們兩位來一次不易,也去參加參加好嗎?”王定烈和魏國運都說:“好!”稍停王定烈又說:“好倒是好,可是不會跳呀!咋辦?”朱總笑笑說:“不要緊,一看就會,膽子大一點,只要不踩人家的腳就沒事,走吧!”當晚,就和朱總一同走進只有百十平方米的小舞廳。舞廳里沒有什麼樂隊,只有一台留聲機放著音樂算是伴奏。舞會開始之後,他倆坐在那裡聽聽音樂,嗑嗑瓜子,一邊看著跳舞的人們,一邊焦急而又激動地等待主席的到來。第一輪舞剛罷,毛主席過來了,大家不約而同都站起來讓座。他身著淺灰色衣褲,身材魁偉,比在長征路上和延安時期都顯得高大魁偉。他環視左右,向大家招手示意。最後把目光落在他們兩個陌生人身上,操著濃厚的湖南口音問: “這兩位同志是……?”

子龍立即介紹說:“他們是初建的空軍航空兵二十三師師長王定烈、政委魏國運。來京開會,特來看看主席和總司令的。”“啊,都請坐下。不錯,今天還有糖果、瓜子招待,你們先吃後跳。”毛主席說著,隨手抓一把遞過來,“不要拘束,回來一趟,吃塊糖也不過分嘛!”然後就查起“家譜”來了。多大年齡啦,哪裡人啦,何時參加革命,上了幾年學啦……他們一一作了回答。主席又詢問王定烈:“你學過飛行沒有?”王定烈說:“沒有,如果領導安排,我可以學的。”主席說:“那好,當師長能帶頭飛當然好,不過組織指揮那一套,你們總是有經驗的嘛!慢慢就會熟悉的。我們新搞這么一個軍種,給戰士們插上翅膀飛上藍天,保衛祖國領空安全,實屬於必要……你們看,美帝飛機在朝鮮戰場上十分猖狂,又是炸部隊,又是炸交通運輸線,他們稱之為‘絞殺戰’咧!還不時竄到我東北上空。台灣蔣介石在他的幫助下,有幾架飛機,也不斷在東南沿海一帶騷擾。”主席談話,似乎不是在晚會舞廳,而像是剛從辦公室出來,又辦起公來了。不覺已談了20多分鐘。主席才下場轉了幾圈,他舞姿比較輕鬆活潑,瀟灑自然。

一場完畢,主席回來問:“你們為什麼不下場?”“我們不會。”“啊啊,你們是怯場吧。其實,這同游泳一樣,光有理論,不下水不行,這叫老兵碰上新問題。你們將去朝鮮戰場打空戰,也是一個新課題,它比跳舞難度大得多咧,哈哈。”王定烈說:“這個我們有信心。”主席點點頭,說:“世上無難事,只怕有心人,你們做個有心人吧!”因為怕耽誤了毛主席的休息時間,王定烈就拉拉魏國運的衣角,說:“主席、總司令,我們要走了,祝您們健康。”主席說:“你倆光看別人跳,怪難受的吧!那就自便嘍。”朱總說:“你們以後再來耍啊。”告別了兩位偉人,他們依依難捨地走出門外。

蹉跎文革

1967年6月6日,在廣空黨委五次擴大會議上(此時的王定烈將軍已是廣州軍區空軍副司令員),一位負責人突然宣布,王定烈是“三反(反黨、反社會主義、反毛澤東思想)分子”,勒令停職反省,關押勞改。

6月6日下午,廣空召開有300多人參加的五次擴大會議。會議期間,連續鬥爭王定烈三天,動員與會人員每人必須揭發他五條“罪狀”。所幸的是,沒有挨打、沒有下跪坐噴氣式。然後,宣布為“三反分子”,交給司令部特偵組負責。規定他學習毛著,觸及靈魂,交待罪行。每天半日勞動,改造思想,不準自由行動,不得與別人接觸,寫交待材料。這種顛倒是非的行為,完全違背了黨實事求是的作風。王定烈在檢討書上用毛筆寫下了:我相信黨,相信毛主席,相信廣大民眾……然後,揮筆一連寫了100個“毛主席萬歲”。

特偵組負責人對他說:“你為什麼寫97個毛主席萬歲?這是別有用心!”王定烈說:“你當眾數一遍好嗎?那是100個,你正好掉了一行。”“那是什麼意思?”他咄咄逼人。“就是萬萬歲嘛!”“你很不老實!”王定烈氣憤至極,拍案叫道:“你顛倒黑白,羅織罪名,陷害同志,就是革命嗎?就是老實嗎?”

從此特偵組對王定烈看管得更嚴了,這期間王定烈先後向軍區領導寫過三次申訴信,均石沉大海。王定烈只好向黨中央、毛澤東主席、周恩來總理、中央文革和空軍黨委抗訴,要求澄清事實,請求恢復工作。直到1968年12月30日,調王定烈到濟南軍區任副司令員,那頂“三反分子”的帽子也不明不白地飛掉了。

6月6日下午,廣空召開有300多人參加的五次擴大會議。會議期間,連續鬥爭王定烈三天,動員與會人員每人必須揭發他五條“罪狀”。所幸的是,沒有挨打、沒有下跪坐噴氣式。然後,宣布為“三反分子”,交給司令部特偵組負責。規定他學習毛著,觸及靈魂,交待罪行。每天半日勞動,改造思想,不準自由行動,不得與別人接觸,寫交待材料。這種顛倒是非的行為,完全違背了黨實事求是的作風。王定烈在檢討書上用毛筆寫下了:我相信黨,相信毛主席,相信廣大民眾……然後,揮筆一連寫了100個“毛主席萬歲”。

特偵組負責人對他說:“你為什麼寫97個毛主席萬歲?這是別有用心!”王定烈說:“你當眾數一遍好嗎?那是100個,你正好掉了一行。”“那是什麼意思?”他咄咄逼人。“就是萬萬歲嘛!”“你很不老實!”王定烈氣憤至極,拍案叫道:“你顛倒黑白,羅織罪名,陷害同志,就是革命嗎?就是老實嗎?”

從此特偵組對王定烈看管得更嚴了,這期間王定烈先後向軍區領導寫過三次申訴信,均石沉大海。王定烈只好向黨中央、毛澤東主席、周恩來總理、中央文革和空軍黨委抗訴,要求澄清事實,請求恢復工作。直到1968年12月30日,調王定烈到濟南軍區任副司令員,那頂“三反分子”的帽子也不明不白地飛掉了。

心繫人民

1975年8月王定烈由濟空奉調軍委空軍任參謀長。1982年11月,王定烈任空軍副司令員,分管空軍科研裝備兼航空軍工產品定型委員會的工作。

1985年7月5日,中央軍委任命了新的空軍領導班子,司令員張廷發、政治委員高厚良,副司令員何廷一、王定烈等全部退居二線。

“老驥伏櫪,志在千里”。然而,對於已是烈士暮年的王定烈依然心有所想,盼望為國為民奉獻自已的餘生。王定烈作為一個貧苦的孩子,難以忘懷革命老區為中國革命勝利做出的巨大犧牲和貢獻。王定烈將軍多次故地重遊,訪問他曾經戰鬥和生活過的地方,耳聞目睹老區人民的衣食住行和生活狀況。老區人民仍然是那樣淳樸,那樣熱情。改革開放,使我國廣大地區人民生活水平蒸蒸日上。但是,由於種種歷史原因,老區的經濟發展依然緩慢,人民生活水平仍然徘徊低谷。有生之年能為老區人民辦幾件實事,正是王定烈和許多老同志共同的心愿。

已是耄耋之年的王定烈將軍生活非常簡樸,他的心中始終裝著老區人民,只要是有益於老區發展的各種活動,他都身體力行,積極支持參予。中國革命的成功深含著老區人民無畏的奉獻。“我是老區農民的兒子,是喝著老區的水長大的,為老區人民做些工作是我最欣慰的”。王定烈將軍的肺腑之言充滿了對老區的深情。幾年時間,他先後在湖北、江蘇、河南、河北、山東、四川等省市農村調研考察,為社會主義新農村建設發展獻計獻策。

王定烈,1918年11月生,四川省宣漢縣人,1933年參加中國工農紅軍,1935年加入共產主義青年團,1936年轉入中國共產黨。歷任戰士、指導員、營教導員、營長、團長、旅長、師長、軍分區司令員,空軍師長、飛彈學校校長,軍委空軍參謀長、副司令員。1961年晉升少將軍銜。曾榮獲三級八一勳章、二級獨立自由勳章和一級紅星功勳榮譽章。黨的十大代表,第五、六屆全國人大代表。曾主編《巴蜀將帥》,著有《地獄歸來》等作品。

1985年7月5日,中央軍委任命了新的空軍領導班子,司令員張廷發、政治委員高厚良,副司令員何廷一、王定烈等全部退居二線。

“老驥伏櫪,志在千里”。然而,對於已是烈士暮年的王定烈依然心有所想,盼望為國為民奉獻自已的餘生。王定烈作為一個貧苦的孩子,難以忘懷革命老區為中國革命勝利做出的巨大犧牲和貢獻。王定烈將軍多次故地重遊,訪問他曾經戰鬥和生活過的地方,耳聞目睹老區人民的衣食住行和生活狀況。老區人民仍然是那樣淳樸,那樣熱情。改革開放,使我國廣大地區人民生活水平蒸蒸日上。但是,由於種種歷史原因,老區的經濟發展依然緩慢,人民生活水平仍然徘徊低谷。有生之年能為老區人民辦幾件實事,正是王定烈和許多老同志共同的心愿。

已是耄耋之年的王定烈將軍生活非常簡樸,他的心中始終裝著老區人民,只要是有益於老區發展的各種活動,他都身體力行,積極支持參予。中國革命的成功深含著老區人民無畏的奉獻。“我是老區農民的兒子,是喝著老區的水長大的,為老區人民做些工作是我最欣慰的”。王定烈將軍的肺腑之言充滿了對老區的深情。幾年時間,他先後在湖北、江蘇、河南、河北、山東、四川等省市農村調研考察,為社會主義新農村建設發展獻計獻策。

王定烈,1918年11月生,四川省宣漢縣人,1933年參加中國工農紅軍,1935年加入共產主義青年團,1936年轉入中國共產黨。歷任戰士、指導員、營教導員、營長、團長、旅長、師長、軍分區司令員,空軍師長、飛彈學校校長,軍委空軍參謀長、副司令員。1961年晉升少將軍銜。曾榮獲三級八一勳章、二級獨立自由勳章和一級紅星功勳榮譽章。黨的十大代表,第五、六屆全國人大代表。曾主編《巴蜀將帥》,著有《地獄歸來》等作品。

人物經歷

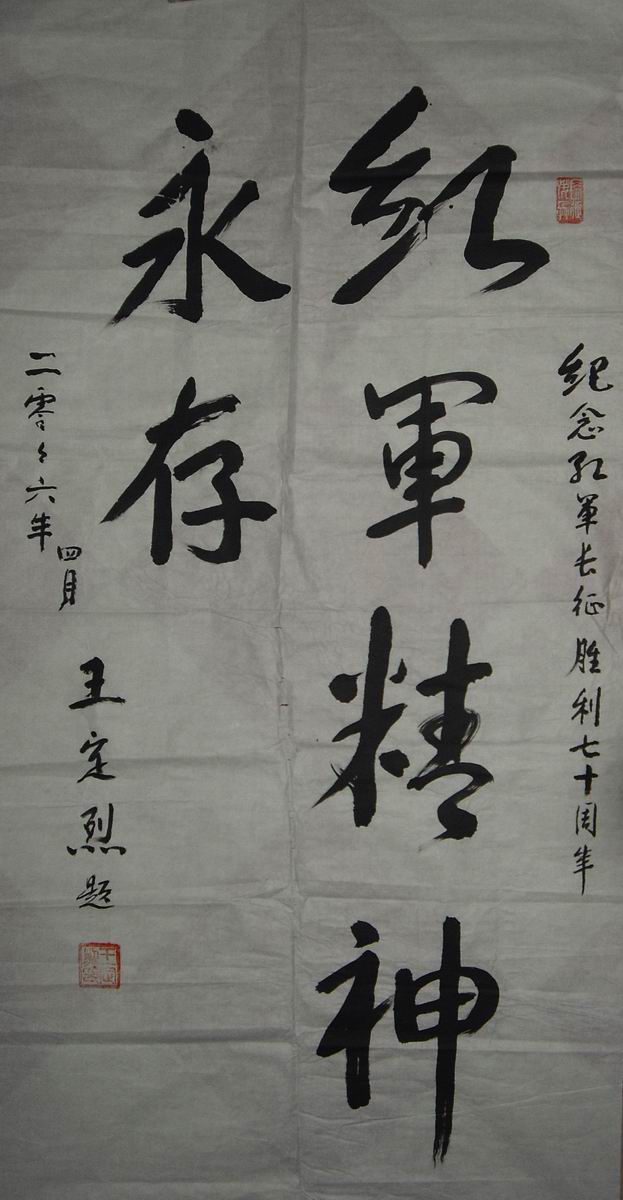

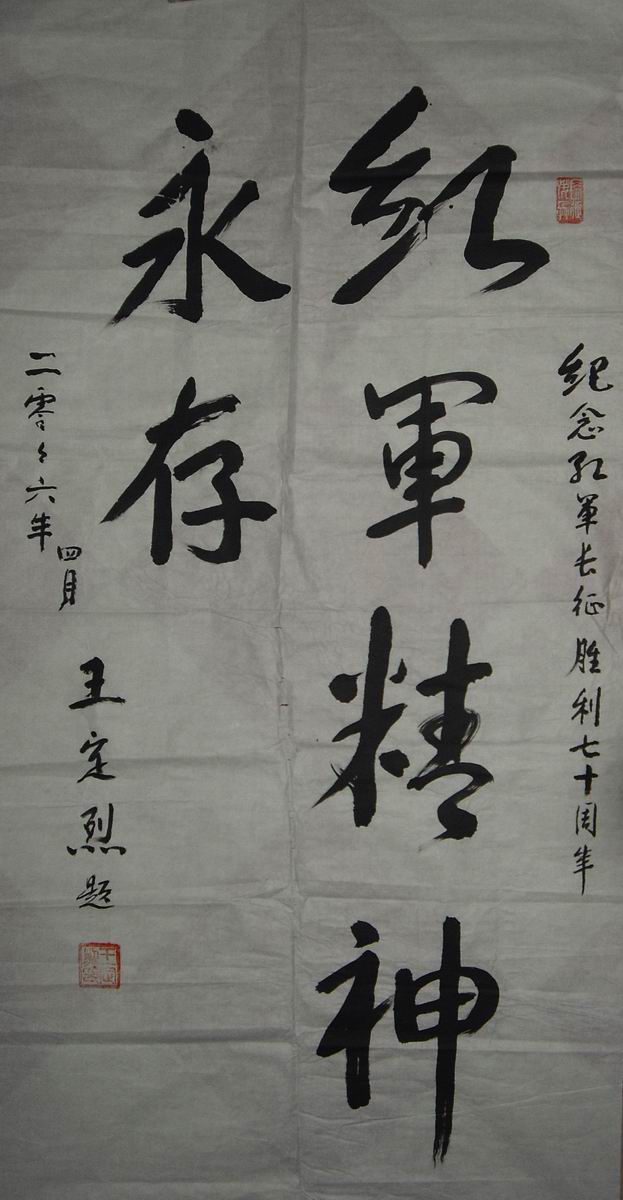

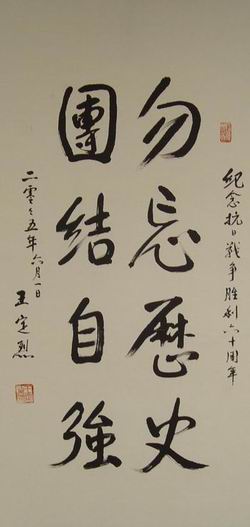

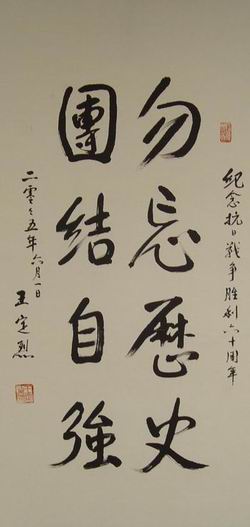

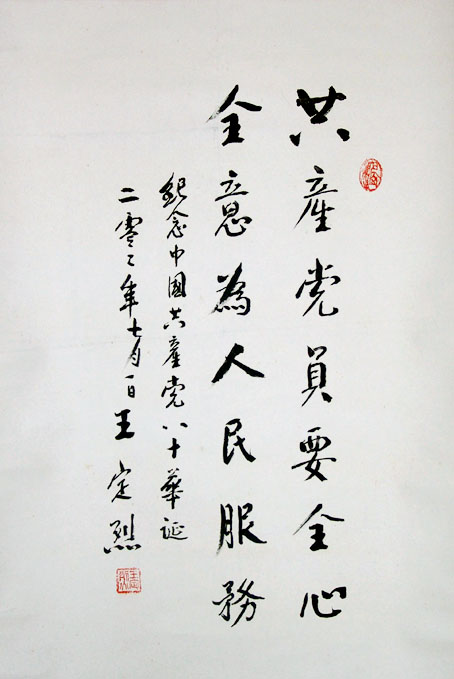

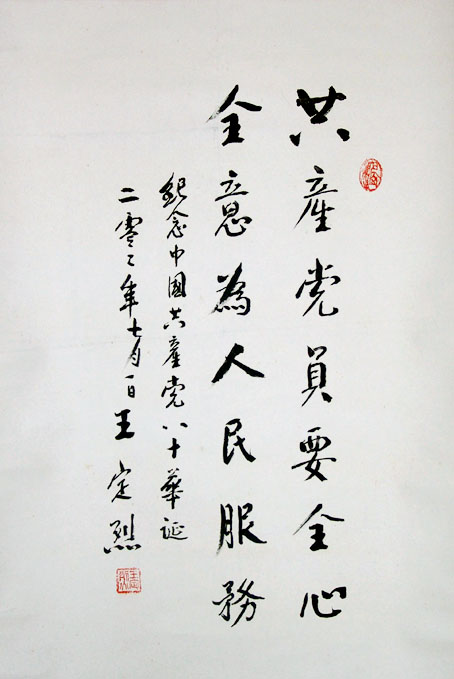

1933年11月參加中國工農紅軍;1936年加入中國共產黨。 王定烈將軍書法

王定烈將軍書法

王定烈將軍書法

王定烈將軍書法1951年,奉軍委命令組建航空兵第二十三師並擔任師長,後任航空兵十八師師長並率該部參加了抗美援朝;

抗美援朝後,調中南軍區空軍廣州指揮所任副司令員;

1956年9月,入南京軍事學院空軍系高速班學習;

1958年9月,組建十五航校(現空軍工程大學飛彈學院)並任校長,後任空軍汕頭指揮所主任;

1962年,任廣州軍區空軍副司令員;

1968年,任濟南軍區空軍副司令員;

1975年8月至1982年10月,任中國人民解放軍空軍參謀長;

1982年11月至1985年7月,任中國人民解放軍空軍副司令員。

2014年11月18日在北京逝世,享年96歲。

紅軍經歷

參加紅軍後,歷任川東王維舟的紅33軍99師295團7連戰士、營部傳令兵、文書,攻克城口縣城、川陝蘇區反“六路圍攻”等戰鬥。王定烈識文認字,被懷疑為富家子弟,列為肅反對象,被審問關押,幸被紅33軍軍長王維舟釋放,免遭殺身之禍。1935年夏長征中的紅一、四方面軍會合後,99師併入紅5軍團15師,任紅5軍43團團部書記(相當於參謀、秘書)。在過草地時,王定烈染上傷寒,虛弱不堪,因他揭發過師長郭錫山的污點,郭錫山以情況緊急為由,棄之於草地,被43團政委萬漢江救回。一同參軍的王定烈的8個叔侄有6個受不了磨難,離隊回家,王定烈堅持了下來。西征河西走廊,紅五軍在高台潰敗後,番號撤銷,43餘部併入紅三十軍九十師二六八團,他下到五連二排當戰士。西路軍從倪家營子突圍出來,進入祁連山。馬家軍一路追殺,掩護三十軍入山的紅九軍幾乎全軍覆滅,三十軍八十八師也大部拼光。 一輩子穿草鞋的老紅軍將軍

一輩子穿草鞋的老紅軍將軍

一輩子穿草鞋的老紅軍將軍

一輩子穿草鞋的老紅軍將軍1937年3月14日的上午10時許,敵人占領了二六八團右翼高地,向五連猛烈側射。王定烈所在的第二排本來只剩12個戰士了,在敵人的猛烈側射下又犧牲了3名戰士。王定烈和其他8名戰士還在頑強抵抗,幾乎不是用武器而是用生命在抗擊敵人。恰在這時,一顆子彈飛來,王定烈猛然覺得腰像挨了一拳,血從傷口淌出,打濕了衣裳。他頓時感到天旋地轉,眼迸金星,昏倒在地。七八個馬家騎兵操著馬刀衝上來,距他只有10多米了,刀尖仿佛能戳到鼻樑。他已經沒有反擊能力,面對凌厲的攻勢,戰士們調過槍口,用剩下不多的彈藥向衝過來的敵騎射擊,解救了危在旦夕的王定烈,衛生員小李給王定烈包紮上,又回陣地投入戰鬥了。

山上荒蕪人煙,因為部隊一撤,作為傷員也跟不上,也沒有個路。王定烈甦醒過來,劇烈的疼痛使他全身像通電一樣顫抖。他掙扎著站了起來,想走下山去,雙腿卻像兩根鐵棍,沉重麻木得邁不開步。他後來才知道,那顆子彈沒有出來,從胸膛鑽進了腰裡,橫擱在腰椎上,壓迫著脊椎神經,使他的下肢麻木。又碰到兩個傷員,怎么辦?都想儘可能的回到延安去。當時知道黨中央在延安。一起下山時天黑了,就在小樹林裡幾個人就圍在一起躺著,等到天明的時候再下。天亮下去一看,下面有一家人家,想到人家那裡休息休息,找點水喝。沒想到那個房子裡面都是負了傷的紅軍,有20多人。傷得很重,王定烈也坐在那裡面休息。突然,馬家兵從窗戶外面拿著槍,“嘣嘣嘣”朝屋裡開了幾槍,把王定烈也震醒了,這時候進來幾個馬家兵拿著刀進屋對紅軍傷員挨個過刀砍殺,王定烈當時額頭上被敵人砍了一刀,後腦上被砍了一刀,兩隻手都各被砍了一刀,被砍昏在地。加上腰上的槍傷,真是渾身是傷。 昏了多久,不知道了,等清醒以後起來一看,傷員們全都不動了,王定烈喊也沒有人動、敲也沒有人動,其他人全犧牲了。王定烈傷得很重,屋子旁邊有一個小柜子,我爬到了那裡,靠著休息。這時候有個老鄉回來。王定烈聽到有動靜,就動了動,那個老鄉看到還有個紅軍傷員有動靜,扭頭就跑。王定烈說:“老鄉,你不要跑,我們是紅軍,我們是為窮人打天下的,你不要跑。”他回頭一看,“喔,你們是紅軍啊。馬家軍就是壞,見人就殺。”王定烈我說我也不牽連你,我馬上就走。那個老鄉還不錯,他有吃的東西拿來給了王定烈吃。也吃不動幾口。傷得又重,走了有兩個多小時,還沒走出幾百米。天又黑了,王定烈躲在路旁邊的石岩下睡,睡到第二天八九點鐘。不走不行,又走。路上又碰上兩個紅軍,也是掉隊,負了輕傷的。幾個傷員都沒有出路了,隊伍到哪裡不知道,聯絡也沒有辦法。幾個人商量還是想辦法回延安吧。那時候下山不行,敵人到處搜尋抓人。三個人就在山坡的小樹林裡,肚子餓了,找旁邊的草,把土抖一抖就吃草根。到了天都快黃昏的時候,說差不多了,我們下去吧。三個人一下去,敵人就發現圍了過來。一個傢伙來就把王定烈抓住,一看他外面的衣服還可以,就把王定烈的衣服扒了,說你跪下。王定烈回憶,當時想已經到了生死最後關頭,我還給你跪下?“你要開槍就開槍,老子才不跪呢。”正在這個時候,對面敵人就喊了,不要開槍,不要開槍,要活的。那個敵人就沒有開槍。把三個紅軍傷員押到了山下面。到了那裡以後,關在地窖里,每天還給我們一大碗的"胡辣湯",關了三四天,最後押到武威。關在一個驛站的馬廄里。王定烈就睡在飲駱駝的槽子裡。天氣漸漸暖和。王定烈身上槍傷與4處刀傷,都化膿生蛆。傷口腐爛,發臭到不能近人的程度。渾身虱子成堆抱團,刺癢難耐,捉不勝捉,手也沒有力氣去捉,身子稍稍動一下,就耳鳴眼花,頭疼欲裂,身體到了全面崩潰的邊緣,幾次昏迷,幾次覺得要離開人世。半昏半醒了幾天,一個穿白大褂的女的來了,檢查王定烈頭上的刀傷,還問哪裡有傷?王定烈說腰裡有。她翻過王定烈的身子一摸,馬上就叫著跑了。後來她又過來了。原來王定烈這個槍傷傷口因為已經折騰了差不多半個月,當時沒有藥,傷口化膿生蛆了。她一扒,掉下來一大堆蛆,把她嚇跑了。後來她給王定烈的傷口洗乾淨,抹了點碘酒,又給包紮起來。關了幾天,那個護士來過兩趟,救了我的命。我當時還不到20歲,護士是20多歲的人,她當時叫我小弟弟。她說小弟弟,你這樣吧,你到我們家裡去好嗎?什麼意思?她當時是當地的紅十字會的,想把我領到家裡去給我治病。我當時想,我還是紅軍,我到她家裡去她們家不就完了嗎。我說:“我現在去不了。”她很熱情,專門來幫助我們這批傷病員的。 王定烈將軍書法

王定烈將軍書法 1955年王定烈於夫人合影

1955年王定烈於夫人合影

王定烈將軍書法

王定烈將軍書法 1955年王定烈於夫人合影

1955年王定烈於夫人合影又關了一陣子,那時候集中了大約有兩三百人,就押送到武威縣。兩三百人都是傷病員。當時郭錫山跑到敵人那兒去了,他原來就是國民黨隊伍的人,後來參加了革命,也參加長征了,最後又投降了。這個傢伙投到國民黨,被封了一個參議。他跟紅軍傷員說別再幹革命的事了。因為王定烈在紅軍時跟他工作過,彼此熟悉。當時王定烈中槍的子彈還在腰上,腰一直挺不起來。結果那天一生氣,一挺腰,子彈順過來了,當時痛暈過去了,不過醒來後發現腰又可以活動、可以挺起來了!。這個子彈在王定烈體內16年,碰到陰雨天就腰痛。一直到抗美援朝結束,到了1953年底,回到廣州軍區總醫院才給取出來。 王定烈將軍體內藏了16年的子彈

王定烈將軍體內藏了16年的子彈

王定烈將軍體內藏了16年的子彈

王定烈將軍體內藏了16年的子彈1937年5月上旬,馬家軍將在包括王定烈在內的300多名紅軍俘虜押往永登縣城編入“補充團”。王定烈被編入五連四班。每個連有3個敵軍官(連長、排長、司務長),其他都是紅軍俘虜。王定烈堅持不當敵人的兵。但在二排長余嘉斌(負傷後被俘的紅九軍連長)勸說下王定烈覺便在“補充團”呆了下來。6月下旬,他們被押去修築新(疆)蘭(州)公路,變成了“勞役團”。

“八·一三”日寇進攻上海,前方兵力吃緊,要求補充,蔣介石下令馬步芳抽調兵力補充。馬步芳順水推舟,把紅軍“勞役團”當作新兵調去頂帳。一則保存了自己的實力,挖去了身邊的禍根;二則可以討好蔣介石,一箭雙鵰。1937年8月20日左右,“勞役團”向蘭州開拔。這些被關在這裡的西路軍俘虜,大家都很熟悉,都是老戰友,大家就商量,要想辦法。馬家軍為了把這1000多人送走,還專門給每個人發了點小工資。靠兩條腿走到蘭州。當時蘭州有八路軍辦事處,謝覺哉在那裡負責,這一千多紅軍想派人跟他聯繫,還沒有來得及走,馬家軍就通知說幾點鐘就開拔。大家一算,兩條腿跑,時間來不及,錯過了這次機會。後來就用貨車往西安運,一個車廂站二三十人。到了六盤山,王定烈坐的那個車出了事故,前輪爆胎翻車,人都掉到地上了,都是輕傷,又爬上來。抵達西安後,在“革命公園”駐紮,晚上就要乘火車去武漢。“勞役團”秘密黨組織立即派人越牆出去找“十八集團軍西安辦事處”報告情況。八路軍西安辦事處主任吳玉章聞訊後,一面電告延安毛主席,說有1000多人要回延安。,一面派人買了十幾車蒸饃,前去慰問。敵人催促說快點上火車,這些紅軍俘虜說不走了,我們要回延安。當時正好有一個學校沒有上課,是空的,我們就在那兒呆著,這個時間正好是淞滬抗戰時期。鬥爭了幾天以後,毛主席跟蔣介石打交道了,那個時候國共合作,蔣可能也想到這1000多人真交給他也是個禍害,最後就還給延安了。經過一個星期的交涉、鬥爭,終於實現了回歸紅軍隊伍的願望。8月底,開始步行去延安。9月初,他們回到了夢寐以求的延安。到了延安,毛主席、周恩來副主席、朱德總司令給這些歸來的西路軍紅軍專門開個歡迎大會,毛澤東講了幾句,記得一句說:西路軍的戰士是好的,是勇敢的。 王定烈將軍書法

王定烈將軍書法

王定烈將軍書法

王定烈將軍書法抗戰經歷

抗日戰爭時期,任紅一方面軍紅一軍團改編的八路軍一一五師三四三旅旅部警衛連戰士、班長、保衛員(肖華的警衛員)。1939年1月後任東進抗日挺進縱隊五支隊指導員、騎兵連政委、五團(後改為一一五師教導三旅七團)營教導員、營長、幹部輪訓隊長。冀魯豫軍區第八分區鄆北支隊隊長、昆張支隊副支隊長、支隊長,八團副團長、團長。參加了對日、偽、頑軍多次戰鬥,以及鄆(城)北、巨(野)、菏(澤)戰役。1945年1月,豫湘桂會戰河南大部淪陷日寇後,奉命率部南下創建八路軍河南軍區的豫中嵖岈山根據地,經歷了數月激烈的戰鬥。日本投降後,1945年10月率豫中八團突破平漢路,長驅700里,8天打了13仗,與李先念的新四軍第五師會合,所部編入王樹聲為司令員的中原軍區第一縱隊為二旅四團,任團長。

戰爭經歷

1946年6月解放戰爭爆發時,率部在中原軍區一縱編成內從宣化店向鄂西北突圍,在突圍的37個日日夜夜,指揮的第四團行程1000多里,前後擔任5次後衛、5次前鋒,付出了傷亡300餘人、400餘人因病掉隊的巨大代價,但沒有損失一個建制班排。鄂西北游擊戰爭堅持到47年春天后,損失巨大,王定烈的四團編入張才千(時任中原軍區第1縱隊2旅旅長、2縱參謀長,突圍到鄂西北後任鄂西北軍區參謀長)指揮的江南遊擊縱隊,轉戰鄂西、江漢、渡過長江南下湘鄂西,又北上渡過長江稱中原獨立旅,殺回鄂中、豫中、豫東,迎接1947年8月南下大別山的劉鄧大軍。參加攻克新縣(經扶)、紅安、高山鋪戰役等。1947年12月後,中原獨立旅奉命開闢江漢解放區,王定烈任江漢軍區獨立旅副旅長。1949年春全軍統一番號後,江漢獨立旅改稱湖北軍區獨立二師,任師長,率部進軍大西南解放了恩施,兼任恩施軍分區司令員。 王定烈將軍書法

王定烈將軍書法

王定烈將軍書法

王定烈將軍書法建國經歷

1951年9月,王定烈調任空23師任師長,這是個轟炸機師,裝備杜-2轟炸機。1951年10月下旬,空軍召開新組建的第五批航空兵師師長政委會議。王定烈與時任空23師政委的魏國運於23日到達北京。王定烈和魏國運都是初次到北京。他們同中央辦公廳葉子龍主任通了電話,想要拜訪毛主席和朱德總司令,並約定星期六下午到中南海,先到葉家,由葉帶他們到朱總司令家。朱總在他那古樸簡陋的寓所很熱情地接待了他們。

不久王定烈調當時更急需的飛殲擊機的空18師任師長。1952年3月,王定烈率空18師參加抗美援朝,空18師共擊落敵機6架,被擊落3架。1954年王定烈任中南軍區空軍廣州指揮所副司令員。1955年任廣州軍區空軍副參謀長、參謀長,被授予三級八一勳章、二級獨立自由勳章、二級解放勳章。1958年,王定烈在南京軍事學院空軍系高級速成班畢業回廣州休假。空軍司令員劉亞樓辦公室打電話給王定烈,要他到北京來,任命他為我軍第一所飛彈學校的校長。 這所學校是以河北保定空軍第8預備學校和吉林長春空軍技術學校為基礎,在陝西省三原縣,利用原11航校的舊機場修建,番號為第15航校,負責培訓全軍所需地地彈道飛彈、岸艦飛彈、地空飛彈技術幹部。這在當時是最嚴格保密的國防最尖端技術部隊。當時一無飛彈專業教員,二無教學資料,三無教學器材。擬教專業課的教員被送到國防部第5研究院進修,參加地空飛彈部隊的改裝訓練,既學兵器理論,又學實際操作。同時蘇聯派了12名專家到學校講課。飛彈學校1958年辦了第1期技師班,1959年辦了第1期工程班。1959年7月,中央軍委決定空軍、海軍和炮兵分辦飛彈學校,15航校一分為叄,一部分去了西安炮校,為地對地飛彈部隊培養幹部,一部分去了煙臺炮校,為岸對艦飛彈部隊培養幹部,留下的改稱空軍高級專科學校,為地對空飛彈部隊培養優秀幹部。 王定烈

王定烈 王定烈將軍書法

王定烈將軍書法

王定烈

王定烈 王定烈將軍書法

王定烈將軍書法1968年年底,王定烈調濟南軍區空軍任副司令員。1975年,升任空軍參謀長,1982年,升任空軍副司令員。

人物故事

1967年6月6日,在廣空黨委五次擴大會議上(此時的王定烈將軍已是廣州軍區空軍副司令員),一位負責人突然宣布,王定烈是“三反(反黨、反社會主義、反毛澤東思想)分子”,勒令停職反省,關押勞改。 6月6日下午,廣空召開有300多人參加的五次擴大會議。會議期間,連續鬥爭王定烈三天,動員與會人員每人必須揭發他五條“罪狀”。所幸的是,沒有挨打、沒有下跪坐噴氣式。然後,宣布為“三反分子”,交給司令部特偵組負責。規定他學習毛著,觸及靈魂,交待罪行。每天半日勞動,改造思想,不準自由行動,不得與別人接觸,寫交待材料。這種顛倒是非的行為,完全違背了黨實事求是的作風。王定烈在檢討書上用毛筆寫下了:我相信黨,相信毛主席,相信廣大民眾……然後,揮筆一連寫了100個“毛主席萬歲”。特偵組負責人對他說:“你為什麼寫97個毛主席萬歲?這是別有用心!”王定烈說:“你當眾數一遍好嗎?那是100個,你正好掉了一行。”“那是什麼意思?”他咄咄逼人。“就是萬萬歲嘛!”“你很不老實!”王定烈氣憤至極,拍案叫道:“你顛倒黑白,羅織罪名,陷害同志,就是革命嗎?就是老實嗎?” 矍鑠的離休生活

矍鑠的離休生活

矍鑠的離休生活

矍鑠的離休生活從此特偵組對王定烈看管得更嚴了,這期間王定烈先後向軍區領導寫過三次申訴信,均石沉大海。王定烈只好向黨中央、毛澤東主席、周恩來總理、中央文革和空軍黨委抗訴,要求澄清事實,請求恢復工作。直到1968年12月30日,調王定烈到濟南軍區任副司令員,那頂“三反分子”的帽子也不明不白地飛掉了。

1936年7月,王定烈所在的紅四方面軍第5軍第二次穿越草地。這一次,18歲的他準備了一條拐棍。

“在草地上行走,隨時都可能陷入泥潭。”王定烈回憶說,“每走一步,都先用拐棍這兒戳一下,那兒捅一棍,找到一塊能夠落腳的地方後再邁出下一步。”進入草地後,王定烈患上了重感冒。兩天后,師長兼團長郭錫山見他的病情沒有好轉,藉故把他丟棄在荒野之上。“幸好政委萬漢江趕來,與郭大吵一架,幾乎動了槍,才又把我找了回來。”王定烈回憶說,郭錫山在後來西路紅軍血戰河西走廊的戰鬥中當了叛徒。

1936年10月,王定烈隨部隊開始西征。這支由2萬餘名紅軍將士組成的西路軍,經過幾個月的浴血奮戰,最終兵敗在一個名叫石窩山的地方。

1937年3月,敵人包圍了石窩山的西路軍餘部。王定烈和戰友們憑藉有利地形進行阻擊。上午10時,敵人突然占領王定烈所在團的右翼前沿陣地,七八個敵騎兵揮著馬刀沖了上來。

“一個敵人撥馬衝過來,舉起馬刀朝著我的頭頂斜劈下來。好在一個戰友調轉槍口,將敵人擊落馬下。”王定烈回憶說。

但,王定烈還是被子彈擊中。一顆7.9毫米的步槍子彈從他的左後腰穿進去,打穿左腎,之後向上,卡在脊骨間。他當場暈了過去。

甦醒時,已是下半夜了。王定烈在屍體堆里,又找到兩名負傷的戰友。第二天,他們找到一個獨屋,裡面有二三十名紅軍傷員擠躺在一起。於是,他們走進去,也擠在一起,暈暈乎乎地睡著了。

“突然,一挺機槍從窗戶里伸進來嘎嘎怪叫,滿屋的人立即被掃倒一片。緊接著闖進來的馬家軍手舉馬刀一陣瘋狂亂砍。”王定烈比劃著手勢,“我的頭被猛擊一下,一下子又昏過去了。”

記者注意到了老人的傷疤:耳根上部的一條刀痕深及半個腦門,左右手各有一道傷深及骨的刀疤。

當時,王定烈戴的棉帽上,有一個鐵片做的“耳朵眼”,恰好擋了一下馬刀,才使他的半個腦袋沒有被削去。他手上的刀疤,則是在遭到刀擊的一瞬間,本能地護住頭部而被砍傷的。

等到王定烈再次甦醒時,天色已近黃昏,屋子裡的其他人都犧牲了。他掙扎著站起來,搖搖晃晃沿著小路走了。兩天后,他還是被馬家軍俘虜了。

王定烈和被抓來的其他西路紅軍,被關押在甘肅省甘州(今張掖市)。天氣漸漸變暖,幾乎每天都有死亡的戰友被抬出去埋掉。他身上的刀槍傷口,四處化膿,腐爛發臭,生了許多白花花的蛆蟲。

“一天,來了一位身材修長的女護士,她仔細地為我擦洗傷口。當擦到腰上時,她‘啊呀’尖叫一聲,捂著嘴轉身跑了。原來,傷口處生的蛆已經結成了團,撲拉拉地直往下掉。過了一會兒,女護士又轉回來,流著淚用紗布將一團團的白蛆從傷口處撥下來,把腐臭的爛膿一點一點地用鹽水洗乾淨,整整用去了一大堆紗布。”王定烈回憶說。

後來才知道,這個女護士是地下黨派來專門照顧重傷病員的。在她的照料下,王定烈的傷也漸漸好轉。這時,叛徒郭錫山企圖勸降他。

“我在團部當書記的時候,和郭錫山打過幾個月的交道,知道他的德行。這個傢伙打仗不行,平時講吃講喝,幹部戰士對他都很反感。”王定烈回憶說。

然而,橫在腰脊上的那顆子彈,卡得他始終直不起腰,在叛徒面前只能弓著背。這讓王定烈十分惱火。

“在叛徒面前挺不直腰桿子算啥玩意兒!”王定烈回憶說,他牙一咬,心一橫,硬是一挺,那顆橫著的步槍彈頭順了過來,和脊骨平行,如同動了一次手術。

王定烈的腰直起來了!後來,在黨中央的交涉下,王定烈被釋放了。在之後的革命生涯中,他又參加了抗日戰爭、解放戰爭和抗美援朝,最高職務曾任空軍副司令員,1961年晉升為少將軍銜。

而那顆子彈卻一直在王定烈的腰裡停留了16年,直到新中國成立後才得以取出來。至今,這顆子彈,仍被他保存著。

榮譽

王定烈是中國共產黨第十次代表大會代表,第五、六屆全國人民代表大會代表。

曾主編《巴蜀將帥傳》(巴蜀書社1989年10月出版) ,著有回憶錄《地獄歸來》等作品。

《巴蜀將帥傳》

《巴蜀將帥傳》