古城介紹

據明

嘉靖《沈邱縣誌》載:“沈子國城在(注,今安徽省

臨泉)縣東南三十里,即周聃季所封處。今遺址現存,地屬

潁州(今

阜陽)”。沈亭在(注,今安徽臨泉)縣東南廢沈子國城東五里,秦高士沈郢建為游釣之所,今為潁州預備倉基。(《沈恥嘗提子國》引明嘉靖《沈邱縣誌》)

依《安徽省地方志-建置沿革志-第三篇 市、縣(市)建置-第十一章 阜陽市 第六節 臨泉縣》記載今臨泉縣城關鎮原名沈邱集,建縣後改為沈邱鎮,是古沈子國故城,自明初廢后向東移0.5公斷翻犁民里處形成的

集鎮。

古沈子國舊治遺址,位於今城關鎮西0.5公里,現叫古城子的地方。此處作為古國邑長達577年後廢為沈邑。故遺址南岸有老土圻,高5米,周長0.5公里,傳為沈子季載墓。在濱臨

泉河(古潁河主要支流,又名潁河)處有古沈亭,為沈子後,春秋時期秦國的隱士沈郢釣魚游息處。

《漢書·地理志》汝南郡平輿條

應劭注為:“故沈子國,今沈亭是也。‘輿’音‘豫’。”,有人把故沈子國邑、沈亭劃到今平輿縣北更不對。因此處一馬平川,並無供垂釣的潁河之濱的沈亭,倒是有古亭又寫成摯亭,是牧羊的地方。

故城歷史

周武王五年(約公元前1065年),因天子未定,封輔佐他滅商的功臣及親族為侯“以番屏周”。周武王胞弟十個,有七個被封侯前往封地。唯九王子叔封、十王子季載因年幼沒有封侯。叔封食邑康,季載食邑聃,實際是派人把這兩個死了父母的少年王子打發到有人供養吃穿的地方進行撫養。古時候的人以封國或以食邑為氏,所舉棕廈以季載以聃為氏,號稱聃季載。

周成王四年(約公元前1060年),因叔封、季載已長大成人,周公封聃季載為沈侯,康叔封為衛侯。其二人皆以賢明治理,勤恭國事,為周公所賞識。數年後,周公薦舉叔封為周司寇(掌管國家的土地和人民,官司藉田,負責徵發役徒),季載為周司空,位至王室上卿,輔佐成王安邦治國,皆有盛名於天下。所以在西周早期,沈國和衛國一樣是一個重要封國。但因其位於鎬京之側,這裡封國林立,食邑櫛比,使歷代沈國國君及貴族在歌舞鼎食的環境中養尊處優,失去拓疆進取的機會。積貧積弱,逐漸由一個重要封國淪落為一個小國。

公元前771年,申侯、曾、西弗、犬戎聯合攻周,“殺幽王,盡取周財寶而去”。歷代周天子悉心經營的鎬京,旦夕平為丘墟。周平王即位後,迫於嚴允、西戎的虎視蠶食,由晉文侯、衛武公等夾輔東遷洛邑(今洛陽市王城公園一帶)。這時封國在鎬京附近的世襲貴族也紛紛東遷,沈國此時由渭水流域遷徙到淮水水系(此為商摯國地,時摯國東遷)。其地在今平輿縣城北射橋鎮古城村一帶。魯定公四年(公元前506年)四月,沈為鄰邦蔡國所滅。沈國滅亡後,歷代沈君後裔,皆以國為氏,始有沈姓。所以距今1490年前南朝梁代,沈國末代國君沈子嘉的後裔文學家、史學家沈約在其《宋書·自敘》追求沈九的發祥地這樣記述:“沈子國,今汝南平輿沈亭是也,春秋之時,列於盟會。定公四年,諸侯會召陵伐楚,沈子不會,晉使蔡伐沈,滅之,以沈子嘉歸。其後以國為氏……”戰國屬楚,以地勢平坦,為車輛的發祥地,改名平輿,為楚國的軍事重鎮。秦始皇二十三年(公元前224年)秦將李信攻平輿,楚師反擊三日三夜不頓舍,大敗李信,入兩壁。殺七都尉,秦軍走,李信敗還。翌年秦將王翦統六十萬重兵方克平輿。漢置汝南郡,治平輿,轄37縣,人口眾雄端束多,為天下首郡。

保護價值

沈國是周文王第十子聃季載的封國,原在陝西渭水中游瀋水之濱,前771年遷水之濱(今射橋古城村一帶)。其時,周天子失去了天下共祖的地位,

諸侯爭霸,“政由方伯”。

由於地理和疆域環境的關係,沈國以楚國為靠山,甘為附庸,極力圖存。沈國之君沈子、沈子揖、沈子盼洪逞等政治軍事活動散見於《春秋左傳》的“魯僖公二十八年”、“魯成公八年”、“魯襄公二十七年”、“魯昭公四年、五年、二十三年”等。

魯定公四年(公元506年)沈子嘉在位時,為蔡所滅。結果引起楚伐蔡,蔡結吳合唐,襲楚戰爭。結果楚國郢都失陷,所以研究春秋吳楚戰爭史,沈是一個不可忽視的國家。其次沈國末代之君沈子嘉的兒子沈尹和孫子沈諸梁,在楚國官至司馬、令尹等顯職,廣泛的活動在楚國的上層社會中留下了“葉公好龍”諸典故。以後歷代沈君的後裔宙捉催戶皆以國為氏,南朝著名史學家沈約即其後裔。

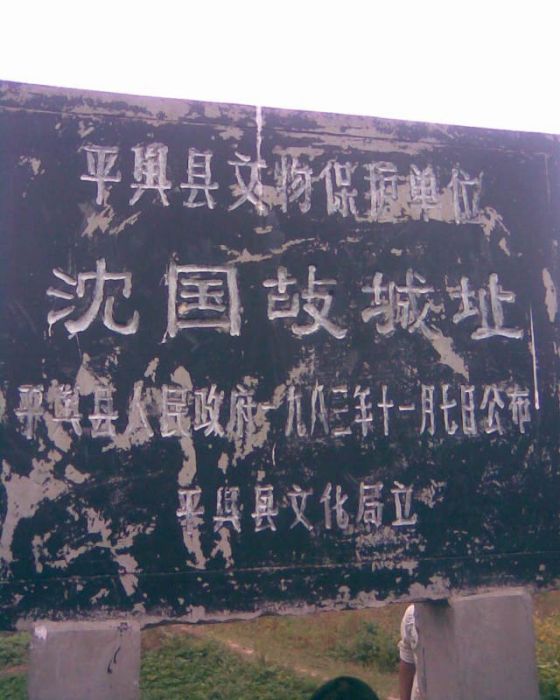

保護現狀

文革中,開展大規模的平整土地運動,該故城受到一定的破壞。

一九八二年文物普查工作,該故城遺址受到了有效保護,先後精淋擔取締了蠶食故城西南城垣的馬莊窯廠取土等。

位置考辨

春秋沈國的位置,今有三說:一說在安徽臨泉縣境,一說在河南沈丘縣境,一說在河南平輿縣境。

臨泉沈國故城寢丘辨

楊伯峻(1909~1992)《春秋左傳注》:沈,國名,“其地在安徽阜陽縣西北一百十二里之沈丘集,西北距河南沈丘舊縣治三十里,約今臨泉縣。今沈丘縣則已移於舊治北之槐店。”

楊伯峻、徐提主編的《

春秋左傳詞典》也說:“沈國故城遺址在安徽省臨泉縣城西側。沈乃春秋小國,姬姓,子爵,故名。城址居高地,三面環河,夯土城牆突出地面,南北長給1.5公里,寬約1公里,南垣緊靠流鞍河。河南岸老丘堆,周約一里,傳為沈子聃季墓地”。

此說主要依據《太平御覽》卷159《州郡·穎州》條引導《史紀》曰:“蒙恬伐寢丘,今汝陰縣有寢丘故城在焉”。

《呂氏春秋》曰:“楚孫叔敖戒其子曰:‘我死必封汝,無受利地,荊楚之間有寢丘,其地不利,可長有也’。其子從之,楚封功臣二葉而滅,唯寢丘不奪,一名沈丘。”孫叔敖是春秋楚國期思(今淮濱)人,楚莊王拜他為師,官至令尹,甚受敬重。在他輔佐下,楚國空前強大,稱霸中原。孫叔敖誡子封寢丘的故事,《呂氏春秋·孟冬紀·異寶》和《史紀·滑稽列傳》,記載甚詳。

楚莊王在位二十二年即公元前613—591年。而沈國的滅亡在前506年,時沈“親楚”不二。且尚距沈傾國85年,楚莊王絕對不會把沈國的國城及疆城再分封給孫叔敖,足見寢丘位於楚地,但不是沈國都城。

有關春秋後寢丘的沿革,史載甚明。戰國為孫叔敖之食邑。因地名兇險不祥,去丘稱“寢”。公元前223年,秦將“蒙恬攻寢,大破荊軍①。漢置寢縣,屬汝南郡。

西漢末年,王莽改稱為“閏治”②,東漢時稱“固始”③。晉“分汝南立汝陰郡”,固始屬汝陰郡④。南朝宋分汝南立新蔡郡,固始屬新蔡。《宋書·州郡志》曰:“固始令(縣)故名寢丘之地也,漢光武更名,晉成帝鹹康二年,並新蔡,後又立。”

北魏主中原仍立新蔡郡,固始縣屬新蔡郡⑤。沿襲“至隋不改”⑥。隋文帝開皇初年,為利於滅陳戰役,統一江南,廢設定於蓼縣(今河南固始境)的澮州及其所屬的陽郡,設固始縣。可見寢丘—固始,和沈子國並沒有因果聯繫。《

中國名勝詞典》所說安徽省臨泉縣境的春秋“沈子國古城址,”實為春秋楚國寢丘故城,楚莊王名相孫叔敖之子所封,至於《太平覽》所云寢丘“一名沈丘”,可能是宋代瀋州或沈丘縣管轄到寢丘故城一帶。也可能是宋代沈丘縣治曾一度遷到寢丘一帶,但是即使這種可能性得到證實也同樣與沈國的疆域無涉。

沈丘境沈國故城丘頭城

《

中國古今地名大辭典》沈國條載:“沈,周國名,姬姓,子爵。春秋滅於秦(吳,當作蔡,今安徽阜陽縣西北一百二十里有沈丘集,即其地。“又日:沈丘”故城在今沈丘縣東南三十里,明徙今治。”

“沈丘”之地名是魏晉南北朝時期逐漸形成的。取瀋州之“沈”,丘頭(或名武丘)之“丘”,合稱“沈丘”。杜佑《能典》卷177《陳州·汝陰郡》“沈丘縣”條載:“沈丘,隋置瀋州,神龍初,分汝陰置此。魏王凌欲興兵討司馬宣王,宣王覺,自(率兵)往襲,凌懼,面縛丘頭,因日武丘即此。”從這則史料可知:沈丘原名丘頭。魏王凌面縛丘頭的故事見《三國志·王凌傳》和《

晉書·宣帝紀》。丘頭更名武丘,見《三國志·三少帝紀》丘頭濱潁水,是魏晉時期中原地區的軍事重鎮,因司馬昭討諸葛誕曾駐軍於此,公元258年3月詔諭天下更名“武丘”。

關於武丘的位置,《

水經注》卷22《潁水篇》記載的相當明確。其日:“潁水又東經臨穎城北,城臨水闕南面,又東經雲、陽二城間,……又東經丘頭,王凌面縛水次,故號武丘矣。”參照《三國志·王凌傳》所引乾寶《晉紀》等文獻資料可知:司馬懿命步騎六百押王凌回京城洛陽乘舟的航行水道是潁水,路線是從丘頭逆流西北至洛陽。當船行至項(城)賈逵詞,王凌飲鴆而死。諸史互證,丘頭在項(城)東南。也就是說:隋唐瀋州、沈丘縣,治所在項城東南的潁水之濱。

綜上所述可知:安徽省臨泉縣境的所謂春秋沈國故城,實為春秋楚國寢丘,地近胡國。東漢名為“固始”。隋代於弋陽郡蓼(城)置固始,該故城廢。時陸路交通工具不便,漕運發達,繼於潁水之濱軍事重鎮丘頭(武丘)置瀋州及沈丘縣,原固始縣的主要區域分別改屬潁州的汝陰縣和沈丘縣。寢丘故城改屬汝陰縣所轄。故《太平御覽》卷159《州郡部·潁州》條載:“今汝陰縣有寢丘故城焉。”至於《御覽》該條補充所云:寢丘“一名沈丘”則是節外生枝,有悖於《通典》。而明代學者陸應陽《廣輿紀》所說:“古沈子國,隋瀋州,唐沈丘。”無疑是對這一訛誤的發揮、補充和完善。導致辭今人視臨泉境或沈丘境有沈國故城為“信史”。

近年由譚其驤先生主編的《

中國歷史地圖集》第三冊《三國·魏豫州》部分所繪的項縣(今沈丘)位於潁水之南,武丘位於項縣東南的潁水之陽,固始(即寢丘)治所在今臨泉,合乎《水經注》等文獻資料的位置。此外1979年版《辭海》“臨泉”、“寢丘”、“沈丘”諸條皆不載其地有春秋沈國故城。

平輿境沈國故城考辨

東漢人應劭在註解《漢書·地理志》汝南郡“平輿”縣條時說:平輿“故沈子國,今沈亭是也。”《後漢書·郡國志》和《晉書·地理志》所載略同。言稱平輿故城是春秋沈國國都。

《宋書》的作者沈約,是春秋沈國末代國君沈子嘉的後裔。其在《宋書》卷100《自序》中記:“沈子國,今汝南平輿沈亭是也”。《南史·沈約傳》從其說。《通典》和《元和郡縣誌》二書亦曰:“平輿古沈子國,今沈亭是也,漢舊縣”。

關於春秋沈國的位置,《水經注·汝水篇》載,汝水支脈“又東南經平輿縣故城南為氵意水。縣,舊沈子國也,有沈亭。春秋定公四年,蔡滅沈,以沈子嘉歸,後以為縣。”唐代以後諸多的文獻資料,如《元和郡縣誌》、《太平寰宇記》、《明一統志》、《

讀史方輿紀要》以及民國年間成書的《中國古今地名大辭典》,兼及明清、民國年間的汝南地方志等,一致記載:春秋沈國古城在汝陽(今汝南)縣城東北,今平輿縣城的射橋鄉古城村一帶。

據考察,該故城距今平輿縣城20公里,位於氵意水之北,距氵意約4公里,其東南17.5公里的楊埠鄉葛仙翁村一帶,有葛陂遺址。該故城內有押龍溝、綁龍樁、斬龍台等古蹟。傳說押龍溝是當年蔡國軍隊入沈都,索綁沈子嘉的一條古道,千年大路流成河,如今變成一條古溝。綁龍樁是縛綁沈子嘉的樁樁遺址。斬龍台是斬殺沈子嘉的斷頭台。其次該故城內還有張明府祠(又名令公廟,漢代興建,歷代時廢棄。民國二十七年《重修汝南縣誌·名勝古蹟攝影》保存有該祠的照片),王壺公費長房上天處“上天橋”、“通天路”(上天橋旁的一棵古樹)等古蹟。與《水經注·汝水篇》所載基本吻合。

近年對該故城遺址進行了實測、鑽探和局部發掘工作,東西長1350米,南北寬1500米,文化層厚度約1—5米,呈長方形。在平整土地等

農田基本建設中,該故城遺址出土了簋、奩、青銅劍、陶拍、圜底罐等春秋青銅器、陶器。在文化層表面撿到了鬲、鼎、罐等春秋陶器片。故城南的春秋戰國墓地曾出土一批骨幣。在該故城遺址範圍的大徐村,河南省文物研究所發掘出了一批漢代錢範等。

①《史記·白起王翦列傳》

②《漢書·地理志》

③《後漢書·郡國志》

④《晉書·地理志》

⑤《魏書·地形志》

⑥《舊唐書·地理志》

保護價值

沈國是周文王第十子聃季載的封國,原在陝西渭水中游瀋水之濱,前771年遷水之濱(今射橋古城村一帶)。其時,周天子失去了天下共祖的地位,

諸侯爭霸,“政由方伯”。

由於地理和疆域環境的關係,沈國以楚國為靠山,甘為附庸,極力圖存。沈國之君沈子、沈子揖、沈子逞等政治軍事活動散見於《春秋左傳》的“魯僖公二十八年”、“魯成公八年”、“魯襄公二十七年”、“魯昭公四年、五年、二十三年”等。

魯定公四年(公元506年)沈子嘉在位時,為蔡所滅。結果引起楚伐蔡,蔡結吳合唐,襲楚戰爭。結果楚國郢都失陷,所以研究春秋吳楚戰爭史,沈是一個不可忽視的國家。其次沈國末代之君沈子嘉的兒子沈尹和孫子沈諸梁,在楚國官至司馬、令尹等顯職,廣泛的活動在楚國的上層社會中留下了“葉公好龍”諸典故。以後歷代沈君的後裔皆以國為氏,南朝著名史學家沈約即其後裔。

保護現狀

文革中,開展大規模的平整土地運動,該故城受到一定的破壞。

一九八二年文物普查工作,該故城遺址受到了有效保護,先後取締了蠶食故城西南城垣的馬莊窯廠取土等。

位置考辨

春秋沈國的位置,今有三說:一說在安徽臨泉縣境,一說在河南沈丘縣境,一說在河南平輿縣境。

臨泉沈國故城寢丘辨

楊伯峻(1909~1992)《春秋左傳注》:沈,國名,“其地在安徽阜陽縣西北一百十二里之沈丘集,西北距河南沈丘舊縣治三十里,約今臨泉縣。今沈丘縣則已移於舊治北之槐店。”

楊伯峻、徐提主編的《

春秋左傳詞典》也說:“沈國故城遺址在安徽省臨泉縣城西側。沈乃春秋小國,姬姓,子爵,故名。城址居高地,三面環河,夯土城牆突出地面,南北長給1.5公里,寬約1公里,南垣緊靠流鞍河。河南岸老丘堆,周約一里,傳為沈子聃季墓地”。

此說主要依據《太平御覽》卷159《州郡·穎州》條引導《史紀》曰:“蒙恬伐寢丘,今汝陰縣有寢丘故城在焉”。

《呂氏春秋》曰:“楚孫叔敖戒其子曰:‘我死必封汝,無受利地,荊楚之間有寢丘,其地不利,可長有也’。其子從之,楚封功臣二葉而滅,唯寢丘不奪,一名沈丘。”孫叔敖是春秋楚國期思(今淮濱)人,楚莊王拜他為師,官至令尹,甚受敬重。在他輔佐下,楚國空前強大,稱霸中原。孫叔敖誡子封寢丘的故事,《呂氏春秋·孟冬紀·異寶》和《史紀·滑稽列傳》,記載甚詳。

楚莊王在位二十二年即公元前613—591年。而沈國的滅亡在前506年,時沈“親楚”不二。且尚距沈傾國85年,楚莊王絕對不會把沈國的國城及疆城再分封給孫叔敖,足見寢丘位於楚地,但不是沈國都城。

有關春秋後寢丘的沿革,史載甚明。戰國為孫叔敖之食邑。因地名兇險不祥,去丘稱“寢”。公元前223年,秦將“蒙恬攻寢,大破荊軍①。漢置寢縣,屬汝南郡。

西漢末年,王莽改稱為“閏治”②,東漢時稱“固始”③。晉“分汝南立汝陰郡”,固始屬汝陰郡④。南朝宋分汝南立新蔡郡,固始屬新蔡。《宋書·州郡志》曰:“固始令(縣)故名寢丘之地也,漢光武更名,晉成帝鹹康二年,並新蔡,後又立。”

北魏主中原仍立新蔡郡,固始縣屬新蔡郡⑤。沿襲“至隋不改”⑥。隋文帝開皇初年,為利於滅陳戰役,統一江南,廢設定於蓼縣(今河南固始境)的澮州及其所屬的陽郡,設固始縣。可見寢丘—固始,和沈子國並沒有因果聯繫。《

中國名勝詞典》所說安徽省臨泉縣境的春秋“沈子國古城址,”實為春秋楚國寢丘故城,楚莊王名相孫叔敖之子所封,至於《太平覽》所云寢丘“一名沈丘”,可能是宋代瀋州或沈丘縣管轄到寢丘故城一帶。也可能是宋代沈丘縣治曾一度遷到寢丘一帶,但是即使這種可能性得到證實也同樣與沈國的疆域無涉。

沈丘境沈國故城丘頭城

《

中國古今地名大辭典》沈國條載:“沈,周國名,姬姓,子爵。春秋滅於秦(吳,當作蔡,今安徽阜陽縣西北一百二十里有沈丘集,即其地。“又日:沈丘”故城在今沈丘縣東南三十里,明徙今治。”

“沈丘”之地名是魏晉南北朝時期逐漸形成的。取瀋州之“沈”,丘頭(或名武丘)之“丘”,合稱“沈丘”。杜佑《能典》卷177《陳州·汝陰郡》“沈丘縣”條載:“沈丘,隋置瀋州,神龍初,分汝陰置此。魏王凌欲興兵討司馬宣王,宣王覺,自(率兵)往襲,凌懼,面縛丘頭,因日武丘即此。”從這則史料可知:沈丘原名丘頭。魏王凌面縛丘頭的故事見《三國志·王凌傳》和《

晉書·宣帝紀》。丘頭更名武丘,見《三國志·三少帝紀》丘頭濱潁水,是魏晉時期中原地區的軍事重鎮,因司馬昭討諸葛誕曾駐軍於此,公元258年3月詔諭天下更名“武丘”。

關於武丘的位置,《

水經注》卷22《潁水篇》記載的相當明確。其日:“潁水又東經臨穎城北,城臨水闕南面,又東經雲、陽二城間,……又東經丘頭,王凌面縛水次,故號武丘矣。”參照《三國志·王凌傳》所引乾寶《晉紀》等文獻資料可知:司馬懿命步騎六百押王凌回京城洛陽乘舟的航行水道是潁水,路線是從丘頭逆流西北至洛陽。當船行至項(城)賈逵詞,王凌飲鴆而死。諸史互證,丘頭在項(城)東南。也就是說:隋唐瀋州、沈丘縣,治所在項城東南的潁水之濱。

綜上所述可知:安徽省臨泉縣境的所謂春秋沈國故城,實為春秋楚國寢丘,地近胡國。東漢名為“固始”。隋代於弋陽郡蓼(城)置固始,該故城廢。時陸路交通工具不便,漕運發達,繼於潁水之濱軍事重鎮丘頭(武丘)置瀋州及沈丘縣,原固始縣的主要區域分別改屬潁州的汝陰縣和沈丘縣。寢丘故城改屬汝陰縣所轄。故《太平御覽》卷159《州郡部·潁州》條載:“今汝陰縣有寢丘故城焉。”至於《御覽》該條補充所云:寢丘“一名沈丘”則是節外生枝,有悖於《通典》。而明代學者陸應陽《廣輿紀》所說:“古沈子國,隋瀋州,唐沈丘。”無疑是對這一訛誤的發揮、補充和完善。導致辭今人視臨泉境或沈丘境有沈國故城為“信史”。

近年由譚其驤先生主編的《

中國歷史地圖集》第三冊《三國·魏豫州》部分所繪的項縣(今沈丘)位於潁水之南,武丘位於項縣東南的潁水之陽,固始(即寢丘)治所在今臨泉,合乎《水經注》等文獻資料的位置。此外1979年版《辭海》“臨泉”、“寢丘”、“沈丘”諸條皆不載其地有春秋沈國故城。

平輿境沈國故城考辨

東漢人應劭在註解《漢書·地理志》汝南郡“平輿”縣條時說:平輿“故沈子國,今沈亭是也。”《後漢書·郡國志》和《晉書·地理志》所載略同。言稱平輿故城是春秋沈國國都。

《宋書》的作者沈約,是春秋沈國末代國君沈子嘉的後裔。其在《宋書》卷100《自序》中記:“沈子國,今汝南平輿沈亭是也”。《南史·沈約傳》從其說。《通典》和《元和郡縣誌》二書亦曰:“平輿古沈子國,今沈亭是也,漢舊縣”。

關於春秋沈國的位置,《水經注·汝水篇》載,汝水支脈“又東南經平輿縣故城南為氵意水。縣,舊沈子國也,有沈亭。春秋定公四年,蔡滅沈,以沈子嘉歸,後以為縣。”唐代以後諸多的文獻資料,如《元和郡縣誌》、《太平寰宇記》、《明一統志》、《

讀史方輿紀要》以及民國年間成書的《中國古今地名大辭典》,兼及明清、民國年間的汝南地方志等,一致記載:春秋沈國古城在汝陽(今汝南)縣城東北,今平輿縣城的射橋鄉古城村一帶。

據考察,該故城距今平輿縣城20公里,位於氵意水之北,距氵意約4公里,其東南17.5公里的楊埠鄉葛仙翁村一帶,有葛陂遺址。該故城內有押龍溝、綁龍樁、斬龍台等古蹟。傳說押龍溝是當年蔡國軍隊入沈都,索綁沈子嘉的一條古道,千年大路流成河,如今變成一條古溝。綁龍樁是縛綁沈子嘉的樁樁遺址。斬龍台是斬殺沈子嘉的斷頭台。其次該故城內還有張明府祠(又名令公廟,漢代興建,歷代時廢棄。民國二十七年《重修汝南縣誌·名勝古蹟攝影》保存有該祠的照片),王壺公費長房上天處“上天橋”、“通天路”(上天橋旁的一棵古樹)等古蹟。與《水經注·汝水篇》所載基本吻合。

近年對該故城遺址進行了實測、鑽探和局部發掘工作,東西長1350米,南北寬1500米,文化層厚度約1—5米,呈長方形。在平整土地等

農田基本建設中,該故城遺址出土了簋、奩、青銅劍、陶拍、圜底罐等春秋青銅器、陶器。在文化層表面撿到了鬲、鼎、罐等春秋陶器片。故城南的春秋戰國墓地曾出土一批骨幣。在該故城遺址範圍的大徐村,河南省文物研究所發掘出了一批漢代錢範等。

①《史記·白起王翦列傳》

②《漢書·地理志》

③《後漢書·郡國志》

④《晉書·地理志》

⑤《魏書·地形志》

⑥《舊唐書·地理志》