人物經歷

1952年,殷鴻福報志願的時候選擇了冷門的地質專業,他以高分報考地質專業的事跡曾登上《中國青年報》。

殷鴻福院士

殷鴻福院士1956年5月,殷鴻福畢業於北京地質學院地質系,後跟隨地質學家楊遵儀繼續深造。

1969年,殷鴻福被下放到農村,直至1971年才得以返校。

1971年-1978年7月,在北京地質學院地質系任助教。

1978年7月-1980年7月,在

武漢地質學院地質系任講師。

1980年3月-1982年3月,殷鴻福赴美國,在美國自然博物館任高級訪問學者。在兩年學術訪問期間,他完成了6篇SCI學術論文。最後,放棄美國公司的邀請,回到中國地質大學(武漢)。

1980年7月-1986年7月,在武漢地質學院地質系任副教授。

1986年7月起,在中國地質大學(武漢)地質系任教授、博士導師。

1990年11月-1991年5月,在英國大英自然博物館任高級訪問學者。

1993年11月,當選中國科學院院士。

主要成就

科學研究

在殷鴻福主持和參加過的幾十個地質工作項目中,最重要的是“地球歷史上二疊紀—三疊紀界線”的“金釘子”——浙江長興煤山就是其中之一。全球曾有13條剖面專門研究二疊紀、三疊紀的界線,而“金釘子”最後“花落中國”,殷鴻福做了大量工作。

殷鴻福

殷鴻福1978年,殷鴻福開始著手研究確定更科學的古生界和中生界劃分標誌。

1986年,殷鴻福提出,將浙江長興槐坎發現的“牙形石化石”作為劃分古生界和中生界的標準化石,以此確定古生界和中生界的分界線。當年在義大利召開的二疊紀—三疊紀國際學術會議上,殷鴻福提出了確定界線的新標準。新舊標準的選擇引起了巨大反響。幾年後,界線工作組的其他科學家紛紛轉而支持殷鴻福的新標準。

1996年,“金釘子”海相選址基本定性,中、美、俄、德等九個委員聯名推薦中國浙江長興煤山。

2001年2月,國際地質科學聯合會正式確認,將浙江煤山樹為全球層型剖面和點位(金釘子)。

殷鴻福

殷鴻福2001年,經過國際學術組織三輪投票,國際地學界正式將這顆“金釘子”定址浙江省

長興縣,這是地質歷史上分量最重的“金釘子”之一,被稱作中國地學界“可載入史冊”的標誌性創新成果。這項成果獲中國國家自然科學二等獎。

由此開拓了中國古-中生代轉折和生物大滅絕的研究,推動該研究成為一個地學熱點領域。古生物學是地球科學的一門傳統古老學科,殷鴻福先後倡導和開創了古生物地理學、生態地層學、生物成礦學、生物地質學等一系列分支學科,提出了完整的地球生物學的新學科體系。

殷鴻福於1982年最早向中國國內介紹用古生物地理論證微板塊和地體的活動,組織中國地史時期古生物地理的研究,並於1988年出版了《中國古生物地理學》專著,論證了中國各時代的古生物地理區劃,為中國板塊活動的研究提供了重要的依據。1994年《中國古生物地理學》英文版由牛津大學出版社出版。

殷鴻福出席兩會

殷鴻福出席兩會20世紀80年代末,殷鴻福首先將地質微生物活動與礦床學結合起來,主持了微生物成礦的研究。經過多年來的實踐,提出了生物-有機質-流體成礦系統的理論體系。

從1982年開始開展了生物地質學方面的研究。1994年,他發表《生物地質學》一文,明確提出要“走生命科學與地球科學學科交義的道路”,以地球環境與生物的協同演化為主攻方向。同一時期,國際上興起了地球生物學,把它作為地球系統科學的一部分、是由地球科學與生命科學交叉結合形成的新學科。它與地球物理學和地球化學一起構成了研究地球系統三大物質運動(生命、物理和化學)的學科體系。殷鴻福的研究工作與國際接近同步。2008年,生物地質學研究項目啟動26年後,獲得國家自然科學二等獎。在此基礎上,他又帶領團隊繼續發展新興的地球生物學,提出了地球生物學初步的學科體系。

殷鴻福院士

殷鴻福院士由於他在生物地質學和地球生物學方面的先導工作,受中國國家自然科學基金委員會的委託,2005—2006年組織了兩期“生物與地球環境協同演化”的雙清論壇。他的團隊相繼入選基金委“國家創新研究群體”和“生物地質與環境地質”高等學校學科創新引智基地。殷鴻福巳完成了中科院地學部委託的“地球生物學”研究項目,進一步將進行“深部地下生物圈”和“極端環境地質微生物”的學科發展戰略研究項目,繼續發展新興的地球生物學。目標是發展具中國特色的地球生物學,依據中國占優勢的地層學和古生物學,以及新興的地質微生物學,形成在國際上有創新特點的地球生物學學科理論和方法體系。

截至2018年12月,殷鴻福出版專著28部,發表論文240篇,代表作有《生物地質學》《中國古生物地理學》等。

人才培養

殷鴻福20世紀80年代初他從美國按期回國,作為教研室當時的副教授,至2012年他已指導了5名博士後、35名博士生和一批碩士生。他培養的博士生

童金南、謝樹成成為國家傑出青年基金獲得者;

張克信、龔一鳴、

馮慶來、賴旭龍、

杜遠生等都獨立承擔起了科研任務。中國地質大學逸夫博物館現任科普教育部主任陳晶博士也是殷鴻福的弟子,2008年博士畢業時在殷老師的建議下來到博物館專門從事科普工作。

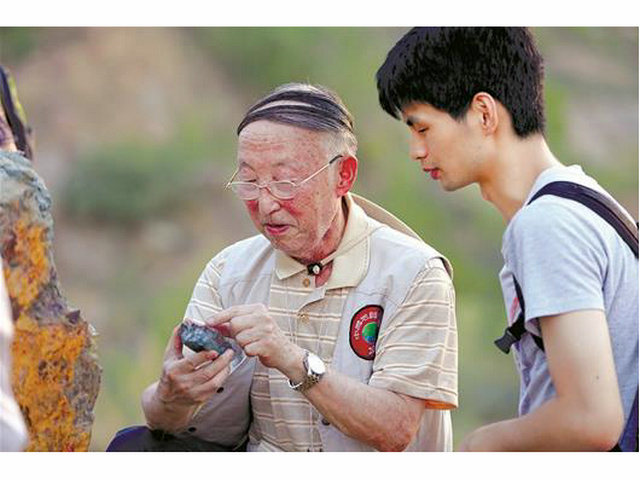

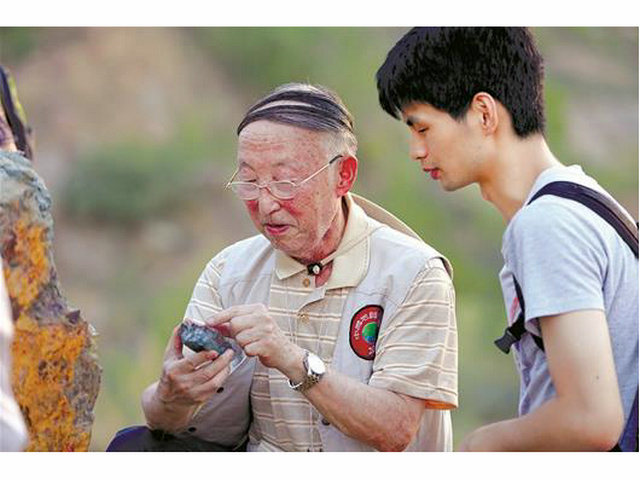

殷鴻福和同學們

殷鴻福和同學們榮譽表彰

時間 | 榮譽 |

1989年 | |

1993年 | 中國科學院院士 |

1993年10月 | 李四光地質科學獎科學研究獎 |

1996年 | 全國先進工作者 |

2002年 | 何梁何利地球科學獎 |

2018年 | “年度最美教師”稱號 |

2018年11月16日 | “非凡貢獻人物終身成就(中國古生物化石保護基金會與新華公益聯合評選) |

2019年5月14日 | “華人教育名家”稱號(2018-2019華人教育家大會暨榮耀盛典) |

社會任職

時間 | 任職 |

1993年 | 國際“二疊—三疊系界線工作委員會”主席 |

1999年3月 | “泛大陸及古、中生代轉折期”和“二疊—三疊系全球界線層型及古生代—中生代事件”國際學術會議主席 |

2000年 | 國際“三疊系分會”副主席 |

2001年8月 | “泛大陸及古、中生代轉折期”和“二疊—三疊系全球界線層型及古生代—中生代事件”國際學術會議主席 |

2001年8月 | 國際地質對比規劃359項--“環太平洋、特提斯及岡瓦納邊緣二疊、三疊系”項目主席 |

1998年3月至

2008年3月 | 第九、十屆全國政協委員 |

個人生活

殷鴻福剛開始探索古生界和中生界的劃分標誌時,沒有經費,也沒有儀器,全靠艱苦奮鬥。

殷鴻福

殷鴻福20世紀80年代,古生物學圖書很少,只有北京一兩家圖書館有,而且不外借。殷鴻福和同事們就拿照相機去圖書館拍書,四頁書擺放合成一個畫面,拍下來,一卷膠捲35張膠片,一本厚的書,兩卷膠捲可以拍完,沒錢沖洗,就用一個膠片閱讀器放大投射到牆上看書。

人物評價

殷鴻福在美國研究期間,美國同行被他的學識和刻苦研究精神所折服,紐威爾教授讚譽他是“中國學者的一位優秀代表”。(

化石網評)

殷鴻福院士和同學在一起

殷鴻福院士和同學在一起殷鴻福一輩子從事地學科研工作,是中國地球古生物學的先驅者;他紮根講壇58載,是教育的楷模、教師的標桿。“問道爭朝夕,治學忌功利。風正一帆遠,樹直百年材。”這是84歲的中國科學院院士、地層古生物學家殷鴻福教授,對中國地質大學(武漢)中青年教師的寄語,也是他60餘載地學科研生涯的真實寫照。(《湖北日報》評)

人物影響

2012年,在中國地質大學(武漢)校慶60周年之際,殷鴻福捐獻獎學金總計39.5萬元。這些獎學金分別來自原“金釘子項目”結題後結餘的20萬元項目款和他個人獲“何梁何利獎”的20萬元港幣。

殷鴻福

殷鴻福這並非他第一次捐款。2001年,學校大學生俱樂部改建,殷鴻福把“光谷提議獎”兩萬元的獎金全部捐出。他還多次捐助過困難學生和經費少的校內團體。

殷鴻福院士

殷鴻福院士 殷鴻福

殷鴻福 殷鴻福

殷鴻福 殷鴻福出席兩會

殷鴻福出席兩會 殷鴻福院士

殷鴻福院士 殷鴻福

殷鴻福 殷鴻福院士和同學在一起

殷鴻福院士和同學在一起 殷鴻福

殷鴻福

殷鴻福和同學們

殷鴻福和同學們