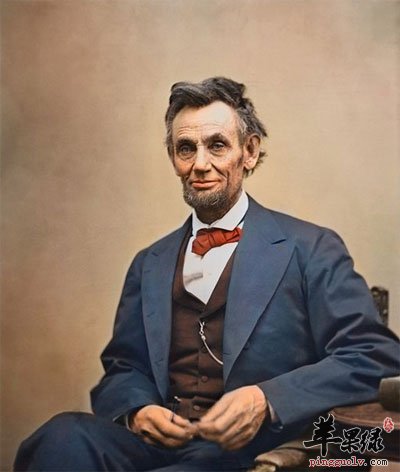

《林肯傳》一般指亞伯拉罕·林肯——美國第16任總統的個人傳記,一般分為書籍和影視劇兩種,下面介紹幾個比較出名的書籍和電影。

1.片名:AbrahamLincoln

譯名:林肯傳

導演:D.W. Griffith

主演:Henry B. Walthall,Ralph Lewis,Walter Huston

類型:劇情 / 戰爭 /傳記

基本介紹

- 導演:D.W. Griffith

- 主演:Henry B,Walter Huston

- 發行公司:Art Cinema Associates Inc.

- 中文名:林肯傳

- 外文名:AbrahamLincoln

- 類型:劇情 / 戰爭 /傳記

- 片長:97 min

- 上映時間:1930年8月25日

基本信息

林肯傳

林肯傳圖書一

林肯傳

林肯傳作者簡介

目錄

圖書二

出版信息

林肯傳

林肯傳作者簡介

基本評價

林肯傳

林肯傳藝術感悟

閱讀手記

圖書三

出版信息

內容簡介

圖書四

基本信息

林肯傳

林肯傳內容簡介

作者簡介

目錄

圖書五

出版信息

作者簡介

美國作家、演講家,被譽為“二十世紀最偉大的人生導師”,美國現代成人教育之父。他在實踐中撰寫的成功學著作,如《人性的弱點》《人性的優點》《美好的人生》等,均成為二十世紀暢銷的勵志經典,影響了千百萬人的生活和事業,改變了傳統的成人教育方式,使他從一個貧民之子變成二十世紀的名人和富翁。

內容簡介

簡評

引子

在那段日子裡,被譽為“眾議院之父”的前任議員TP歐康納在主持《晨報》的《偉人回憶》欄目。在那個特別的早晨以及隨後好些個日子裡,專欄都是以亞伯拉罕·林肯為人物的特寫——並非專注於他的政治活動,而是描述他性情中的另一面:他的悲傷,他的屢屢失敗,他的窮困,他對安·路特利的深沉愛戀,以及他與瑪麗·托德的不幸婚姻。

我懷著強烈的好奇心,將林肯的系列故事讀完。這時,我感到很驚訝。我生命中的前二十年是在中東度過的;中東距離林肯的國度並非遙遠,並且,我一直都在研讀美國歷史。理所當然地,我該宣稱自己知曉林肯的一生;但是,讀完專欄故事之後,我才發現自己並不了解林肯。事實是,我,作為一個美國人,卻不得不跑到倫敦,去閱讀一名愛爾蘭作家撰寫的文章,才了解了林肯的人生故事,那算得上是人類所有史書中最迷人的篇章了。

這僅僅是因為我可憐無知嗎?我不得而知。但是很快就有了答案,因為當我與國人探討這個問題時,很快就發現,國人對林肯的認識與我相差無幾。他們所知道的林肯也就局限於此:出生在一個小木屋裡;跋涉好幾英里去借書,四仰八叉地躺在壁爐前的地板上挑燈夜讀;起先幹著伐木的營生,之後成長為一名律師;他口齒伶俐、玩笑不斷;他被譽稱為“誠實的小亞比”;他與道格拉斯法官激辯,之後,便當上了美國總統;他喜歡戴絲絨禮帽,他廢除了奴隸制,他在葛底斯堡發表演說;他說他想知道格蘭特將軍喝的是哪個牌子的威士忌,以便能給其他將軍們也送上一桶;而最後,在華盛頓的一個戲院里,他被一個名叫布斯的壞蛋謀殺了。

《晨報》的專欄文章激發起我濃厚的興趣。於是,我走進大英博物館的圖書室,忘我地閱讀與林肯有關的書籍;書讀得越多,我對林肯越是著迷。終於,我下定決心由自己撰寫一本有關林肯生平的書。我知道自己沒有接受過任何寫作的訓練,更談不上富有創作的激情、素養和足夠的能力為學者和史學家們提供一部學問高深的論著。再者,我也感到沒有必要再出版一本類似的書籍,因為現有的都已經相當出色。然而,在讀完有關林肯的故事之後,我確實感到有重寫的必要。我的書應該可以向行色匆匆的人們簡要地敘說林肯生涯中最引人入勝的事實。於是,我就盡我所能地撰寫了這樣一本書。

我的寫作始於歐洲。在那裡我艱苦筆耕了整整一年,之後在紐約又花去兩年的時間。結果是,我將那三年寫下的文字統統撕碎,扔進了垃圾堆。這以後我去了伊利諾州——林肯曾經心懷夢想並為之艱苦奮鬥的地方,在那裡我拿起筆再次來寫林肯的故事。我與那些和林肯沾親帶故的人們一起,度過了好幾個月的時光,他們的父輩們曾經幫助林肯開墾土地、修建籬笆、趕豬到集市上出售。為了解林肯,我潛心研讀古籍、演講稿、年代久遠的報刊和紙張發霉變質的法庭記錄。

我在葛底斯堡小鎮度過了一個夏天。之所以要去那裡,是因為它距離古老的新薩倫村僅一英里之遙,而新薩倫是林肯人生觀形成的地方,也是生命中讓他最幸福快樂的地方。在那裡,林肯經營過小作坊,開過雜貨店,學過法律,當過鐵匠,做過鬥雞和賽馬的裁判;他在此墮入情網,並因失戀而心碎欲絕。

即使在鼎盛時期,新薩倫村的居民也沒有過百,而新薩倫村存在的時光總共也就十年左右。林肯離開之後不久,這個村落就變得荒涼了。蝙蝠和燕子在搖搖欲墜的木屋裡築巢,狂野的牛群則在那片土地上覓食半個多世紀。

好些年前伊利諾州政府終於把那個地方管制了起來,將之修建成為一個公園,裡邊複製了不少一百年前樣式的小木屋。所以今天的新薩倫村,看起來頗有幾分林肯時代的模樣。

那棵白橡樹依然挺拔地矗立著。林肯曾經在那棵樹底下用功學習、冥思苦想,還忘情地戀愛。每天清晨,我都會從葛底斯堡帶上打字機,驅車趕到那棵樹下,寫下一章半節的文字。在那樣的環境裡寫作是多么的愜意呀!蜿蜒曲折的桑加蒙河在我的眼前靜靜流淌,環繞在我四周的樹木和乾草,隨著白色小牛仔的聲聲呼喚而翩翩起舞;藍色的鰹鳥、紅色的知更鳥,還有黃鸝在林中穿梭。林肯就是那樣栩栩如生地展現在我的眼前。

每當夏夜月朗星稀,鳥兒便在桑加蒙河兩岸的樹叢中歡叫鳴唱,我會獨自一人前往新薩倫村。路特麗奇住的小旅館在皎潔的月光映襯下活靈活現,它讓我不禁想起一百年前,正是這樣的一個夜晚,年輕的小亞比和安手拉著手在月光下並肩漫步。他們聆聽著夜鶯的歌唱,夢想著那些注定永遠也無法實現的未來。然而,我堅信,新薩倫村是林肯最能感受幸福的地方。

寫到林肯心上人去世那一章節時,我帶上一張小摺疊桌和一台打字機,驅車穿越鄉間小道,經過一個豬圈、再經過一片牧牛的草地,終於來到了這片靜謐的土地——安·路特麗奇長眠之所。現在這片土地完全荒蕪了,雜草叢生。為了接近安的墳墓,我不得不大刀闊斧地斬草除荊。就在林肯默默哭泣的地方,我開始悲傷地敘述他的故事。

許多章節我都是在斯賓菲爾德寫成的。有些章節是在老房子的起居室里完成的,那是林肯傷心地度過了十六年人生的地方;而有些章節則是俯伏在林肯第一次起草就職演說的案桌上耕耘出來的;剩下的章節我是在法庭里寫的,那裡曾是林肯和瑪麗·托德爭執不休的地方。

精彩文摘

哈羅堡,曾經稱為哈羅德的要塞,有個名叫安·麥京提的女人。椐史記載,安和她的丈夫是首先將豬、鴨和手紡機帶到肯塔基的夫妻;而且,人們還說安是在那荒蠻的不毛之地上做出黃油的第一個女人。但安的出名卻源於這樣一件事:她創造了一個紡織奇蹟。在那個古老而神秘的印地安那鄉間,沒有人種植棉花,也買不到棉花,而豺狼又把綿羊給吃了個精光。織布的原材料壓根兒就找不著。然而聰明絕頂的安·麥京提居然想出了一個紡線的好辦法:她利用蕁麻絨和水牛絨這兩種廉價而隨處可見的東西,紡出了“麥京提”牌的布料。

這可是個了不起的發明創造,家庭主婦們從大老遠的相距一百五十英里的家中,來到她的小木屋學習新手藝。她們一邊織布一邊閒聊。但她們的談論卻幾乎與蕁麻絨和水牛絨無關;她們的閒聊很快就轉變成了東家長西家短的閒話,而安·麥京提的小木屋自然而然地就成了公認的醜聞訊息交換地。

在那個年代,私通是可以定罪的,而養私生子則是個極為不端的行為。安一旦得知某個女孩的過失,便會跑到大陪審團去告發。在她看來,生活當中沒有任何其他事情能比得上這一件——告發那些女孩可真是太大快人心了!在哈羅德要塞一個季度的法庭記錄里,接二連三的可憐女孩因“安·麥京提的情報”而被裁定犯有私通之罪。1783年的春季,哈羅堡法庭就有十七樁個案開庭,其中八樁被裁定為私通。

這是其中的一個私通個案。1789年11月24日,大陪審團的記錄如下:“露西·漢克斯,通姦。”

這已經不是露西第一次被定罪。她的第一次發生在數年前,那還是在維吉尼亞州。這是陳年舊事了,可查的記錄少之又少,只有些零碎的細節,而事實的背景無處可尋;然而人們從中還是可以重組這個故事的。不管怎么說,故事的關鍵元素都存在。

漢克斯家族在維吉尼亞州曾經擁有一片狹長的土地,一端連著拉帕漢諾克河,另一端則接著波托馬克河。在這片狹長的地帶里還居住著華盛頓家族、李氏家族、卡特家族、范羅依家族以及其他一些有權有勢的家族。這些權貴們參加基督教會的禮拜儀式,而與他們相鄰的那些貧窮、目不識丁的家庭,例如漢克斯家,同樣也去參加。

1781年11月的第二個星期天,露西·漢克斯如常前往教堂做禮拜。這一天,華盛頓將軍將那位令人翹首以盼的客人拉·法耶特將軍領進了教堂。人人都期盼著見到這位聲名顯赫的法國大將軍,因為一個月前,正是他協助華盛頓在約克鎮打敗了康沃利勳爵的軍隊。

那天早上唱完最後一首讚美詩、禱告完畢之後,教區居民們排成一行,緩緩向前與兩位戰鬥英雄握手問候。

除了軍事策略和國家事務之外,拉·法耶特還有另一個愛好。他對年輕漂亮的姑娘情有獨鐘。他有這樣一個習慣:一旦看上了哪位姑娘,他便要求接見,並以親吻她表達讚賞。在那個特別的早上,在基督教堂前,他親吻了七位姑娘;按照聖·祿克的說法,那天教區長洪亮誦讀《約翰福音》的影響,遠遠不及拉·法耶特的親吻意義深遠。露西·漢克斯就在這七個女孩之列。

這次親吻所引發了的一連串事件,正如拉·法耶特為我們參加的所有戰鬥一樣,足以改變美國的未來。或許,會改變更多。有個單身漢在那天早上的集會中出現。年輕的單身漢出生於一個富貴家族,自然對貧窮潦倒、大字不識一個的漢克斯家了解甚少。然而這天早上他認為——當然純粹是他的想像——和其他姑娘所得到的親吻相比而言,拉·法耶特親吻露西時傾注了更多的熱情。

這位年輕的莊園主仰視著法國大將軍——軍事天才同時又是漂亮女人的鑑賞家。於是,他開始對露西·漢克斯想入非非。清醒過來之後,他意識到這世上傑出的佳麗都是在貧窮的環境下調教出來的,有些人的家庭背景甚至比露西家更糟糕。比如說哈密爾頓夫人;比如說都芭利夫人——一個貧寒裁縫的私生女——都芭利從未受過教育,是個文盲,然而她卻和路易十五並肩統治過法國。這些過去的逸事想起來真讓人感覺心裡暖融融的,年輕人覺得自己的欲望是那么有尊榮。

這一天是星期天。整個星期天他心裡縈繞的都是露西這名小女子;星期二的大清早,年輕人策馬趕至漢克斯家髒兮兮的小木屋,招聘露西為他家種植園裡的一名女傭。其實年輕人手下已經有了好些奴隸,根本沒有必要再僱人。然而他還是雇用了露西,安排她幹些輕活,並且叫她不要和其他奴隸接觸。

在那個時候,維吉尼亞州的有錢人家都將兒子送往英國接受教育。露西的老闆曾經上過牛津大學,還將他喜愛的書籍一整套一整套地帶回了美國。有天他在圖書室里閒逛,發現露西坐在那兒,手裡拿著抹布,凝視著一本歷史書中的插圖。

這樣的舉止對於一個傭人來說可非同尋常。年輕人把圖書室的門關上,坐下來,給露西朗讀插圖底下的解說詞,並告知其中的含義。

露西以極大的興趣傾聽著;後來,讓年輕人驚訝的是,她說她想學會閱讀和寫作。

天吶!這是在1781年!一個女僕有如此的嚮往,簡直令人難以理解。維吉尼亞州在那會兒還沒有開展免費的學校教育;這個州不到一半的業主在做買賣時能夠親筆簽署自己的姓名,而所有的女人在轉讓土地時都是以做記號來應對的。

然而,這個女僕卻渴望學習閱讀和寫作。維吉尼亞州那會兒最老實厚道的人都將之稱為危險之舉——如果不是變革之舉的話。但是,這主意卻激發了露西主人的熱情,他自願允諾做露西的導師。那天晚上,吃過晚飯後,他把她叫進了圖書室,開始教她學習二十六個字母。幾個晚上之後,他把右手抓握在她那捏羽毛墨水筆的手上,教她如何拼寫字母。他教了她好長一段時間,並面無愧色地說,他的教學相當不錯。露西的一個手跡他現在還保留著,它顯示出露西書寫時十足的大膽和自信:書寫表達了源於自身的靈氣和個性;她不但使用了“感覺滿意”這個詞,而且還將它正確地拼寫了出來。這個成就可非同一般,因為在那時,哪怕是像喬治·華盛頓那樣的男人,在使用綴字法時也並非完美無缺。

那天晚上,完成了閱讀和拼寫課程之後,露西和她的導師肩並肩地坐在圖書室里。透過壁爐里跳躍的火苗,他們久久凝視著在森林盡頭升起的一輪明月。

她墜入愛河,深深地信賴著他;然而,這樣的盲目信賴一文不值——接下來的幾個星期他帶給她的都是焦慮不安。她茶飯不思,難以入睡。她變得面容憔悴,整個人兒無精打采。當她覺得連自己都無法否認懷孕這個事實時,她告訴了他。有那么一會兒他想過和她結婚。但僅僅是一會兒而已。家庭、朋友、社會地位、微妙的關係、惱人的場景……不行!而且,他開始厭倦她了。於是他花了些錢,把她打發走了。

在這之後的幾個月里,人們對露西指指點點,碰面時連個招呼也沒有。

一個星期天的早晨,露西製造了一樁轟動一時的大事件——她毫不害羞地把自己生下的嬰兒帶去了教堂。集會裡有教養的女人被激怒了,其中一人站了起來,要求把“那個蕩婦趕走”。

這樣的羞辱已經足夠了。露西的父親不想自己的女兒再受到任何的辱罵。於是,漢克斯家族將他們為數不多的家產放上馬車,輾轉荒野,穿越昆伯蘭峽谷,最終在肯塔基的哈羅德要塞安家。在那裡沒有人認識他們:他們可以把謊撒得更大,可以不向任何人透露孩子父親的真實身份。

同樣,在哈羅德要塞,露西就像在維吉尼亞家鄉一樣逗人喜愛,深得男人的青睞。她又一次墜入情網。這一次她迷失得更快。有人發現了她的秘密。這個秘密被傳來傳去,之後又在安·麥京提家傳開了。如前文所提及的那樣,大陪審團裁定露西犯有私通罪。司法官知道露西不是那種視法律為神聖的女人;於是他將傳票塞進口袋裡,把露西撂在一邊,自顧自獵鹿去了。

裁定是在11月份作出的。至次年的3月,法庭再次開庭。庭間,有個女人惡意中傷露西,並且要求將“這名蕩婦拖進法庭”、回應所有對她的指控。於是,另一張傳票又發了出去;但是,趾高氣揚的露西將傳票撕得個粉碎,朝著向她宣讀傳票的男人扔去。五月法庭又將開庭,而毫無疑問,如果不是有個了不起的年輕人的出現,露西到時必定會被拖進法庭再次受到裁決。

這人名叫亨利·斯巴羅。他策馬進城,將馬兒拴在露西家的木屋前,徑直進了屋。

“露西,”或許,他是這樣說的,“我才不在意那些女人對你的評論。我愛你,我要你做我的妻子。”不管怎么說,他確實向她求過婚。

然而,她並不願意馬上結婚。她不願意在鎮上落下流言蜚語,說斯巴羅被迫結婚。

“亨利,我們要等上一年,”她堅持道,“在這一年裡我想向每一位證實,我靠自己也能過 上體面的生活。如果在這一年的年底你還愛著我,那就來吧;我會等著你的。”

1790年的4月26日,亨利·斯巴羅領取了結婚證書,再也沒人提及傳票的事。差不多一年之後,他們倆結婚了。