起源

投壺活動的文獻記載最早出現於《左傳》。《左傳·昭公十二年》載:“晉侯以齊侯宴,中行穆子相,投壺。”說明昭公十二年(公元前530年)的時侯,投壺活動已為統治階層所熟悉。

至於投壺活動的來源,宋代金石學家呂大臨認為:“投壺,射之細也。燕飲有射以樂賓,以習容而講藝也。或庭之修廣不足以張侯置鵠,賓客之眾不足以備官比耦,則用是禮也。”宋朝古禮學家應鏞認為“壺,飲器也。其始必於燕飲之間,謀以樂賓,或病於不能射也,舉席間之器以寓射節焉。制禮者因為之節文,此投壺之所由興也”。明人汪褆認為:“投壺,射禮之細也。燕而射,樂賓也。庭除之間,或不能弧矢之張也,故易之以投壺,是故投壺,射類也。”(汪褆:《投壺儀節》,《觀自得齋叢書別集》本)可見,投壺活動是由射禮發展而來的“細”事,特別是與射禮中的燕射有直接關係。

西周時期,燕射是“明君臣之禮、長幼之序”的禮射的一種,有著嚴格、繁雜的禮儀要求。後來或因庭院不夠寬闊而不足以張侯置鵠,或因賓客眾多而不足以備弓比耦,或因賓客有不會射箭者而又須講禮時,就出現了含有部分禮儀要求的以棘代矢、以壺代侯(靶)、以投代射的投壺活動,使“宴射”變成了“宴投”。從而以投壺代替開弓射箭,以樂嘉賓,以習禮儀。這種遊戲一來可使嘉賓多飲酒,以示主人盛情款客,二來可增添宴會歡樂氣氛,三來不失賓主各自的身份,一舉多得。

此外,投壺的出現與春秋時期禮崩樂壞導致禮儀的簡化也有關聯。在某種意義上說,投壺就是射禮的簡化。“射禮重而投壺禮輕,射禮繁而投壺禮簡。”[1]根據文獻記載,鄉射禮及大射禮,需要提前邀請參加的賓,賓至,主人需親自迎接,而投壺則只在儀式舉行前邀請即可。此外,投壺沒有射禮中的司射教射及三耦射的內容,而且“投壺之鼓半射節”,即投壺所用鼓節是射禮所用鼓節的一半[2]。

形成

自戰國時期開始,投壺的禮節性開始逐漸減弱,而遊戲性開始逐漸加強。齊國大夫淳于髡再向齊威王進諫時說:“若乃州閭之會,男女雜坐,行酒稽留,六博、投壺,相引為曹,握手無罰,目眙不禁,前有墮珥,後有遺簪,髡竊樂此。”(《史記·滑稽列傳》)可見,在齊國的民間聚會上,投壺是宴會中常舉行的活動,而且男女都可以參加。說明投壺活動在民間已經成為一種普遍開展的文體娛樂活動了。

秦朝是我國歷史上第一個統一的封建王朝,“以法為教”,實行法家政治主張,對儒家並不看重,因此儒家所提倡的投壺遊戲在秦時並不流行,史籍中也並不見有關記載。漢初以黃老無為而治,但統治者的一些舉動卻在一定程度上對儒家有利。特別是漢武帝時,統治者的政治主張向儒家大幅度傾斜,提倡尊孔讀經,設立“五經博士”,重用儒生,儒學成為封建社會的正宗。投壺正是在這種情況下,重新流行起來。

漢代的投壺是社會上層階級喜愛的消閒娛樂,據《淮南子·兵略訓》記載,主要是統治者要在民眾中樹立威信,“既信於民矣”,則統治者就是耽於遊樂也能使國治民安,“彈琴瑟,聲鐘竽,敦六博,投高壺,兵猶且強,令猶且行也。”在此例中,把投壺與彈琴、吹竽、六博同時作為統治階級的高雅娛樂,這說明當時社會投壺的地位。

這一時期,投壺比賽的方法已經逐漸向技巧型發展,器材用具也有了變化,奠定了古代投壺活動的基本格局。魏邯鄲淳《投壺賦》所說:“植茲華壺,鳧氏所鑄,厥(其)高二尺,盤腹修頸,飾以金銀,文以雕鏤。”投壺用具已經由專門的工匠鑄造,並用金銀裝飾雕鏤,極盡豪華。這種專用壺全高兩尺,長脖大肚,所以漢代稱此種壺為高壺,是專用於投壺的器具。

現存於南陽漢畫像館的一塊投壺畫像石(石縱134厘米,橫40厘米),形象地描述了漢代的投壺情形。畫面中間刻一壺,壺旁放一酒樽,上置一勺。壺左右各一人,每人已投一箭入壺,其懷中各抱三矢,手各執一矢,正全神貫注地準備向壺內投擲。左邊一人身體前傾,頭低垂,坐於地,已喝醉了,旁有一人攙扶,似為投壺的失敗者,已被罰下場去。右邊一人似為司射(即投壺的裁判),他手裡拿著一木質的獸形器具,用來計算投入壺中的矢的數目。它是一件最早有關投壺遊戲描繪的實物遺存。

發展

(一)魏晉

魏晉時期,戰亂頻仍。下層民眾溫飽尚且不易,更不會有餘力去遊戲。因此,投壺這種高雅遊戲自然而然的受到上層社會的喜愛。這一時期的投壺活動,在其娛樂化進一步增強的同時,也逐漸地成為士人飲宴集會時不可或缺的助興內容,並在技巧上有所發展。西晉末,王澄任荊州刺史,面對嚴重的流民起義的威脅,他毫無憂懼之意,只知道日夜縱酒,投壺博戲。北朝時,高澄之子高孝珩、高孝瓘對投壺活動更是喜好有加。他們投壺時都在壺前加置一小屏障,以增加投壺的難度(《顏氏家訓》卷七《雜藝》)。

顏之推在其《顏氏家訓·雜藝》中,對投壺作了這樣的描述:“投壺之禮,近世愈精。古者,實以小豆,為其矢之躍也。今則唯欲其驍,益多益喜,乃有倚竿、帶劍、狼壺、豹尾、龍首之名。其尤妙者,有蓮花驍。”

“驍”是指矢入壺後反彈出來,然後接之再投,甚至“一矢百餘反”,這種技法稱之為“驍”。投壺欲“驍”,在兩晉南北朝時得到發展。如《南史》卷38《南史·柳惲傳》記載:“齊竟陵王常宿晏,明旦將朝,見惲投壺梟(驍)不絕,停輿久之,進見遂晚。齊武帝遲之,王以實對。武帝復使為之,賜絹二十匹。”是說南齊竟陵王蕭子良與文學侍從柳惲好夜宴投壺,兩人飲酒皆自稱海量,投技也旗鼓相當,常常通宵達旦不分勝負。有一次蕭子良因此而誤了早朝。齊武帝怒問其故,蕭子良誠惶誠恐,只得以實情稟告。誰知齊武帝也酷愛此戲,聽完之後反而轉怒為喜,令人抱矢提壺於朝堂之上,讓當場表演一番。蕭子良抖擻精神,操矢連投,妙招迭出,贏得文武百官的陣陣喝彩。齊武帝見狀未加斥責,反而“復使為之,賜絹二十匹。”反映當時統治者對投壺的愛好,也記錄了“驍”技的發展。此外,投壺活動也深為一些貴族婦女所喜愛。晉時的大富豪石崇有一寵妓,“善投壺,隔屏風投之”(《太平御覽》卷753引《晉書》)。《古今圖書集成》卷797《投壺》輯有南朝梁時無名氏所作的詩云“夜相思,投壺不停箭,憶歡作嬌時”。顯然是描述當時一婦人夜間以投壺來緩解相思的情景。

(二)隋唐五代

隋唐五代的投壺活動,仍主要見於宮中和文人士大夫之間。士大夫投壺,常伴以飲酒、賦詩,如“閹令促傳觴,投壺更聯局”(唐彥謙:《游南明山》,《全唐詩》卷六七一),就是指酒宴上的投壺。投壺也是宮人消磨時間的娛樂,“分朋閒坐賭櫻桃,收卻投壺玉腕勞”(王建:《宮詞》,《全唐詩》卷三百二),就是詩人王建對宮人閒暇時投壺活動的描繪。

由於投壺活動的流行,許多人練就了一手極高的投壺技藝。唐初人薛昚惑,“善投壺。背後投之,龍躍隼飛,百發百中,時推為絕藝”(《薛昚惑》,《全唐詩》卷四五)。說明其投壺之技已經達到了較高的水平。開元時人戴令言“好投壺”。武后時,大將軍馬神威“響雜投壺之樂”。軍中宴客席上也同樣少不了投壺,“他日觀軍容,投壺接高宴”(李白:《江夏寄漢陽輔錄事》,《全唐詩》卷一七三),“黃金每留客,投壺華館靜”(高適:《鉅鹿贈李少府》,《全唐詩》卷二一一)。宴席之上,館舍之中,自然少不了投壺這一助興的遊藝活動。

五代十國時期,投壺活動仍在發展,敦煌壁畫中就有投壺遊戲的畫面。五代第61窟第21扇,圖中上部為太子與釋子砍多羅樹;中部為太子與釋子相撲;下部左側為投壺,太子與四釋子圍繞一台,台右上角有一壺,即太子與釋子投壺;下部右側為太子與一釋子下圍棋。有四釋子在側觀棋。據《佛本行集經·角術爭婚品》經文記載:“或畫草葉,和合雜香,博奕樗蒱,圍碁雙六,握槊投壺,擲絕跳坑,種種諸技,皆悉備現。如是技能,所試之者,而一切處,太子皆勝。”不過,該畫面現在已經模糊不清。南唐畫家周文矩的《重屏會棋圖》,描繪的是晉王景遂與南唐中主李璟、齊王景達及江王景逖下棋的情景。四人身後案上置有一投壺,壺內插有數支投矢,壺外有投矢散落,似剛剛進行完投壺遊戲。這是南唐皇族喜愛投壺的例證。

(三)宋代

宋王朝為了鞏固其統治,積極提倡遊戲享樂,企圖以此來消餌可能的反抗。宋太祖就曾對石守信等人說:“人生如白駒過隙耳,所謂富貴者,不過欲多積金錢,厚自娛樂,使子孫顯榮耳[3]”。由於統治者的提倡兩宋君臣的娛樂之風盛行不衰,而投壺則是深受其喜愛的遊戲形式之一。

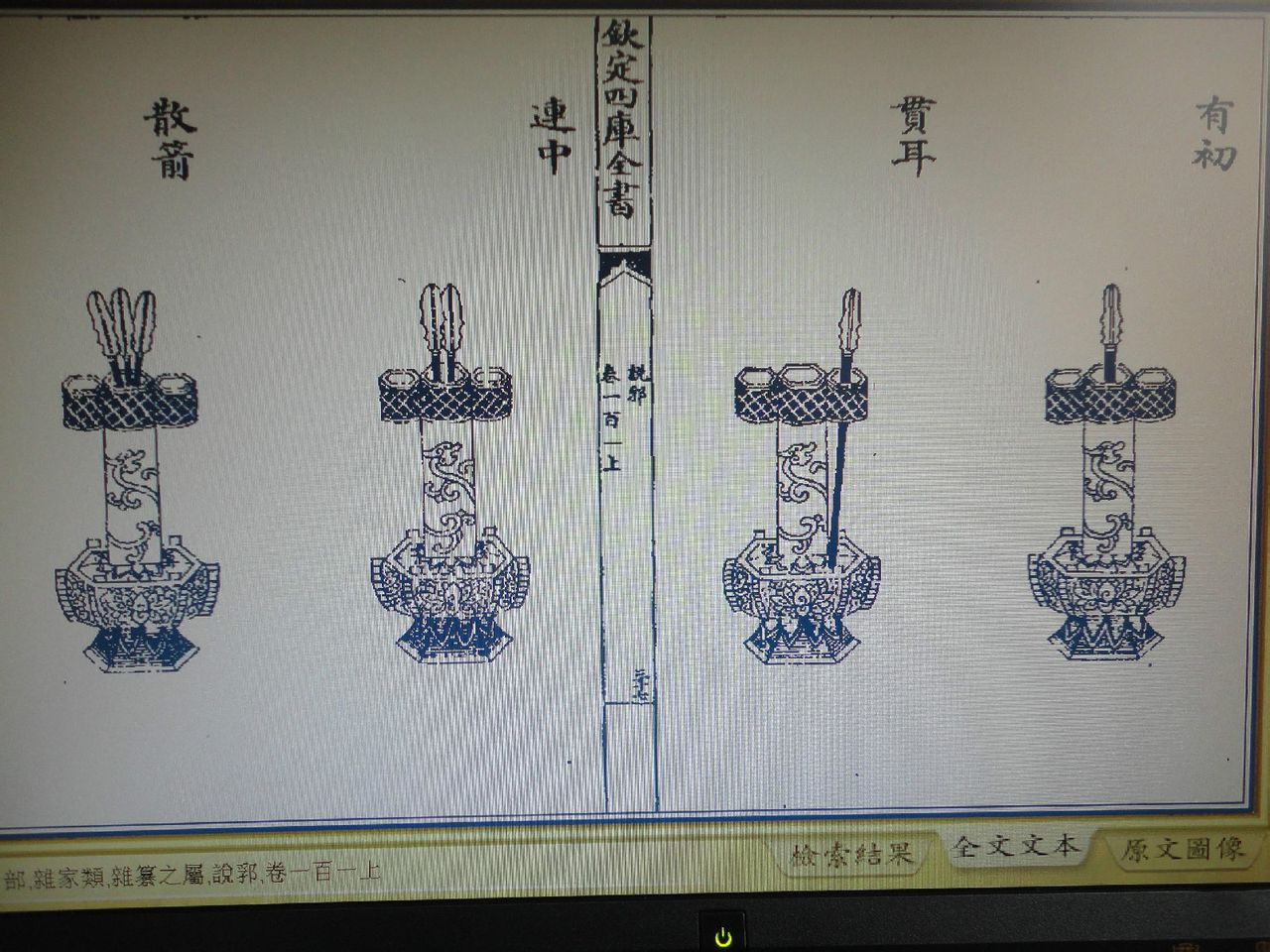

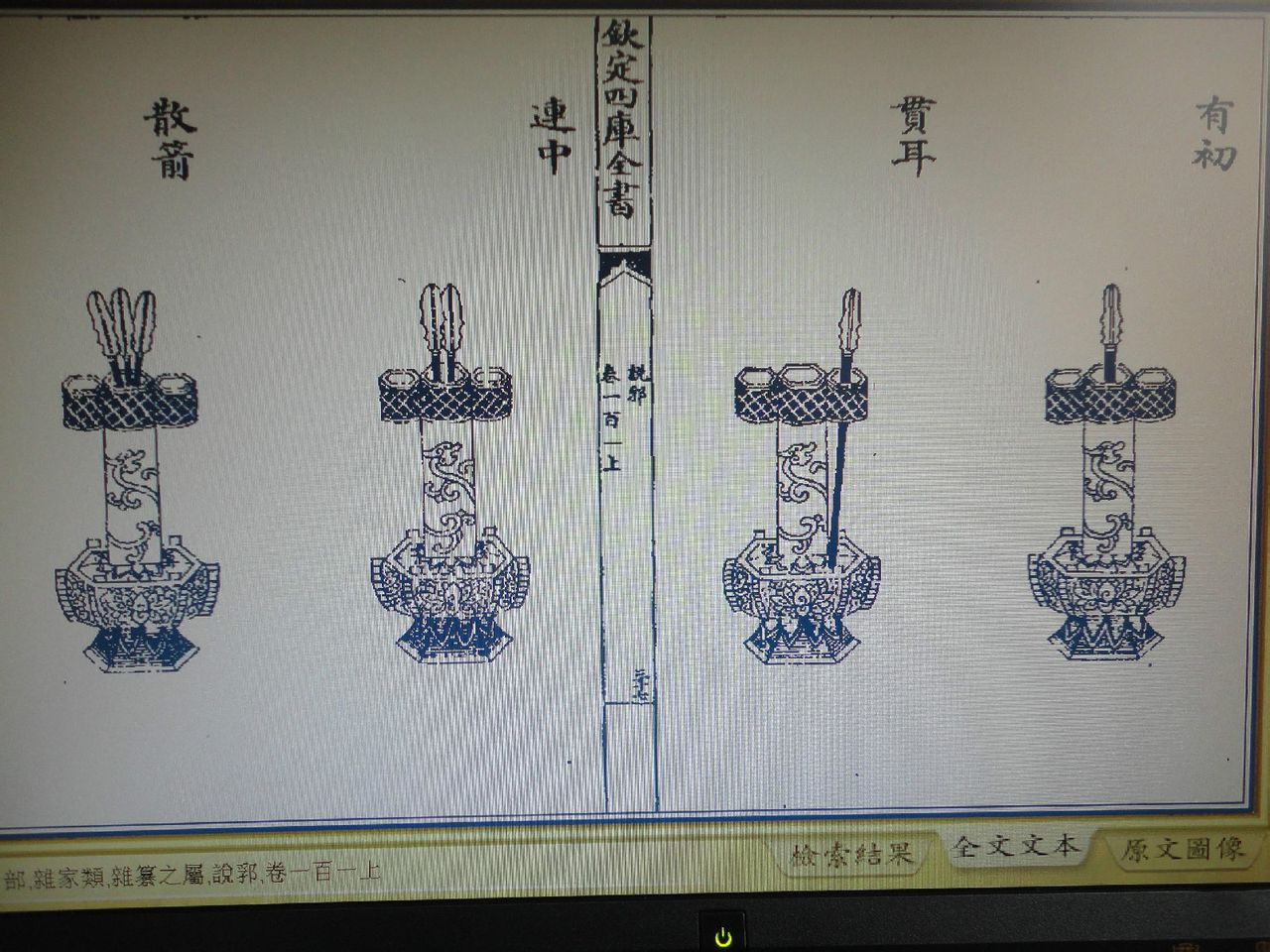

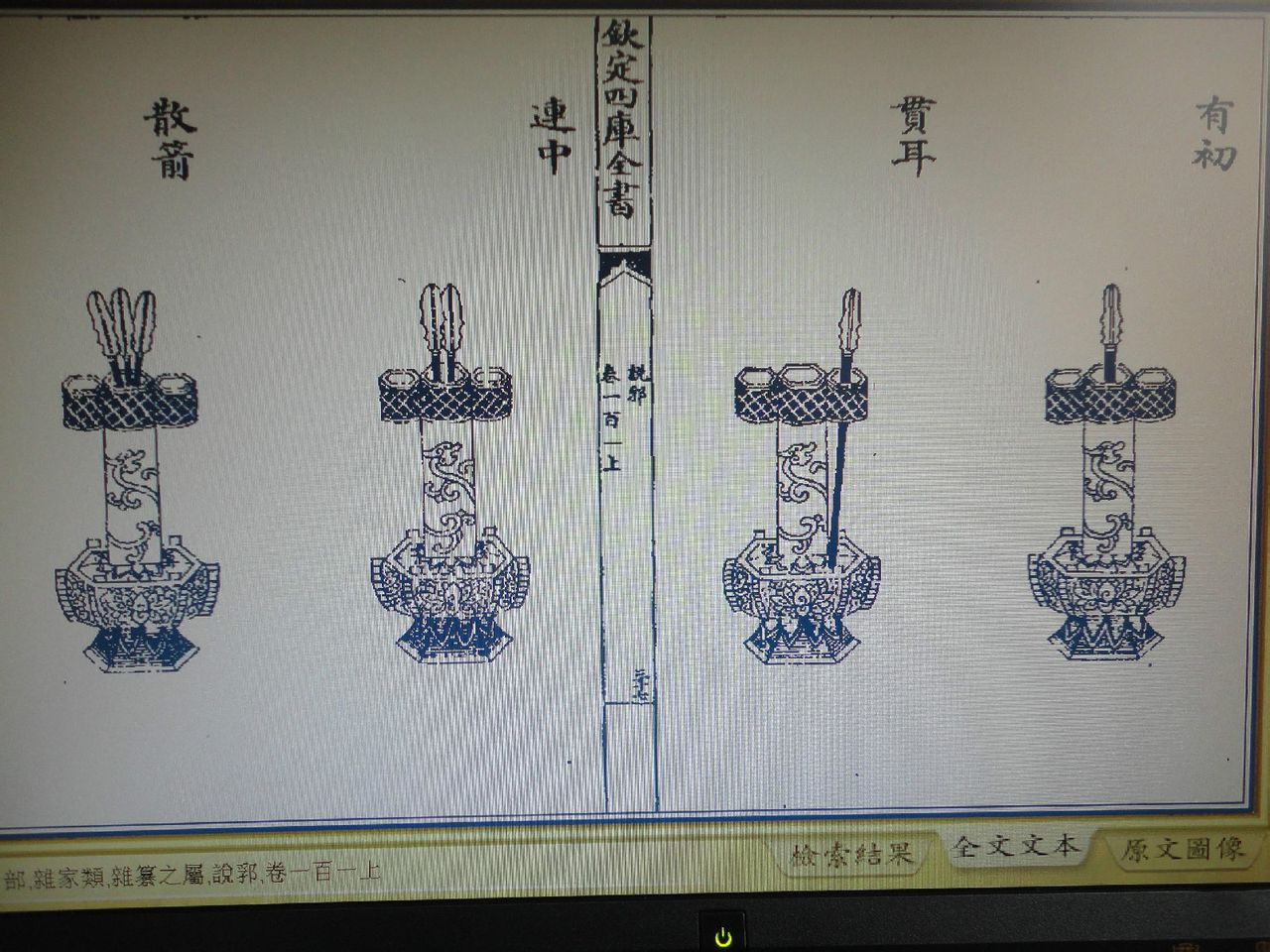

宰相司馬光也特別鐘愛投壺遊戲,在他隱居洛陽時,時常投壺娛樂。據王辟之《澠水燕談錄》記載:“司馬溫公既居洛,每對客賦詩談文,或投壺以娛賓。”《五總志》也記載:“司馬溫公昔在西都,每復被獨樂園,動輒經月,諸老時過之,間亦投壺,負者必為泠淘。”司馬光對投壺遊戲的鐘愛可見一斑。宋神宗熙寧五年(1072年),司馬光的《投壺新格》一卷問世。他從維護統治者禮儀規範的角度出發,依據封建禮教對投壺進行了改革,藉以鞏固封建秩序。司馬光在編撰《投壺新格》過程中,整理、修訂歷代和時行的投壺格譜,盡顛倒其例,“更定新格”以“寓其教”,使投壺更加符合封建道德的要求。

由於宋代司馬光“更定新格,增損舊圖”,在投法計分上多加以限制,“偶中者為下,使夫用機徼幸者無所措手焉”,使其禮儀特徵更濃。這實際上阻礙了投壺活動向技藝多樣化的發展,也在某種程度影響了它的娛樂性和進一步普及。不過,宋代喜愛投壺的文人依然不乏記載。

此外,原本是士大夫娛樂遊戲的投壺,也在宋代融入市民文化而成為普通民眾熱衷的娛樂遊戲。自宋代起城市中就出現了面向普通民眾的遊樂場所,陸地上有勾欄瓦舍,水上則有各種遊船。《夢梁錄·湖船》記載杭州的湖船中有:投壺、打彈、百藝等船。”《武林舊事·西湖游幸》記載當時西湖之上有“吹彈、舞拍、雜劇、雜扮、撮弄、勝花、泥丸、鼓板、投壺、花彈、墩鞠、分茶、弄水、踏混木、撥盆、雜藝、散耍、謳唱、息器、教水族水禽、水傀儡、瓷水道術、煙火、起輪、走線、流星!水爆、風箏”等各式各樣的表演藝人。這些投壺表演的遊船,將投壺帶入普通民眾的生活之中,為普通民眾帶來歡樂。

(四)明清

進入明代,投壺並未拘泥於舊法,而是隨著社會商品經濟的發展,日益繁盛起來。明徐應秋輯《玉芝堂談薈·投壺百嬌》稱:“今則以躍為貴,謂之驍有倚竿、帶劍、狼壺、豹尾、龍首之名,其妙者有蓮花驍。……今之投壺,名最多,有春睡、聽琴、倒插、捲簾、雁銜蘆、翻胡等項,不下三十餘種。”

明代統治者逐漸將其先輩勵精圖治的精神拋諸腦後,縱情享樂。《明宣宗行樂圖》是宣德時期的畫作,描繪了明宣宗出行遊獵的場面。其中有一部分是明宣宗投壺的畫面。

饒智元《明宮雜詠·崇禎宮詞》有“玉女投壺天一笑,有人畫下謝銀牌”之句,注引《甲申小紀》曰:“十一年二月某日,上幸西苑,坐萬春亭,宣後暨東西兩宮至,投壺。貴妃勝,賚銀牌四事。這是宮廷女子投壺。

明代的投壺進一步傾向於娛樂性,其方法“淫巧百出”。與此同時,一些文人士大夫追本溯源,並且根據自己的理解繪製投壺譜,企圖通過這種方式來扭轉“壺而不壺”的局面。

因此,明代出現了不少投壺著述。如汪褆《投壺儀節》—卷(刊於嘉靖八年,1529年)、明末侯珦的《壺譜奏矢》一卷外,還有朱權的《貫經》,李孝元《投壺譜》一卷(刊於嘉靖年間,已亡佚)、無名氏《投壺譜》一卷,牟廷相的《禮記投壺算草》等。

清代,雖然投壺出現了雙四耳壺,進一步增加了投壺的娛樂性,但清代史籍中所見有關投壺遊戲的記載相對減少。

一些文人雅士的投壺,仍倡導古法的投壺禮。如丁晏的《投壺考原》記曰:“余征之古籍,輯禮典傳記賦文圖格四篇,共為考原一卷,以備燕賓習射之娛,庶幾志正體直、反求諸身、考禮正俗,此其嚆矢也夫。”(丁晏:《投壺考原》,《南菁書院叢書》本)可見,丁晏肯定了司馬光的《投壺新格》,並考證投壺源流以提倡古禮。

但直到清朝末年,宮中也偶見流傳。現北京中山公園(明清社稷壇)內還有一個十字形亭子,叫“投壺亭”,就是明清兩代帝王在此投壺演禮的地方。現在北京故宮博物院藏有4隻投壺,都是清乾隆年間所制。其中一壺鑄有乾隆帝御題投壺詩:“文士風流非所慕,先王製作至今存。賓主雍容歡既洽,降升揖讓節堪論。哨壺枉矢雖微物,我欲為之一探源[4]。”反映乾隆還是比較提倡投壺古禮的。

投壺幾經演變,流傳了2000多年。從最初的禮儀性的活動,演變成娛樂性的遊戲,其間雖有不少活動方式和規則的變化,但始終沒有完全割斷與“禮儀”的聯繫。及至清末,隨著西方近代體育的傳入,投壺也逐漸退出歷史舞台,幾乎銷聲匿跡了。

[1]孫希旦.禮記集解.卷五十六.投壺.北京:中華書局,1989:1384.

[2]李學勤.禮記正義.卷五十八.投壺.北京大學出版社,1999:1576.

[3](宋)邵伯溫.邵氏聞見錄.卷一.中華書局,1983:3.

[4]愛新覺羅·弘曆.清高宗御製詩文全集.北京:中國人民大學出版社,1993:245.