人物生平

學習階段

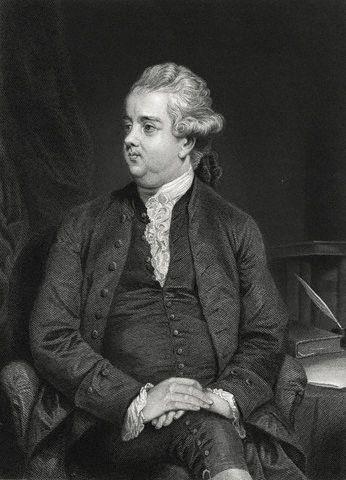

1737年4月27日,吉本出生於倫敦附近的普特尼鎮一個富有家庭,據他追記,其家族在14世紀時開始擁有土地。到16世紀後期,其遠祖已獲得縉紳的稱號。他後來在回憶錄中頗以其出身門第而自豪:“我出生於一個自由而文明的國家,一個科學和哲學的時代,一個門第榮耀、家資富有的家庭。”父親是國會議員,母親共生了7個孩子,吉本為長,也是唯一的幸運者,其它幾個早就夭折了,但他的童年時代也是不幸的,自幼病魔纏身,幾乎接近死亡的邊緣。多病的身體,加上母親的早逝(在吉本10歲時)、父親的嚴厲,他從小就磨礪了頑強不屈的意志,形成了沉默內向的性格,他由姑母撫養,年少時多病,喜歡讀書,在《我的作品和生活回憶錄》中提到自己早就發現歷史是自己“特有的糧食”。

愛德華·吉本

愛德華·吉本 吉本最初所受到的教育多是不正規的,

1749年(12歲時),他到

西敏寺學校上學。後因身體不好,不得不中途輟學。通過刻苦自學與獨立思考,此時他已掌握了日後成為一個偉大史家所應具備的許多方面的知識。這種學習特點,保持在他一生之中。從1752年起,他的健康狀況好轉。是年4月,他父親把他送到

牛津大學莫德林學院就學,當時只有15歲。他對世界歷史懷有很濃的興趣,從古代而及於近代,幾乎盡讀所能得到的關於

阿拉伯、

波斯、

蒙古和

突厥史的英文著作,在他閱讀的書單中也列入了中國史籍。可是過了一段時間以後,學院生活使他失去學習興趣。他更換了一位導師,這是一位“只記得薪俸,不記得職守”的人,對學生既不指導,也乏管理,雖同住一院,卻只見過一面,儼然路人。吉本深感無聊,稱這段日子為修道院生活,時常離校出遊,學院也不加約束。他自幼即對宗教爭論感興趣,惑於天主教秘義的姑母對他也有所影響,牛津的沉悶氣息並不能為他解疑釋惑。相反,他認為大學要求學生對三十九信條表示信奉之舉是“裝樣子多於誦讀,誦讀多於信奉”。在彷徨苦悶之中,他接受了化體說,改信了

天主教。當時他還自認是受良心驅使,但多年以後自己承認當時過於幼稚,致為詭辯所惑。的確,他這時才16歲。父親老愛德華得知此事,既驚且痛,向校方舉發。學校雖能寬容吉本的懶散,卻不能容忍他的改宗,吉本從此離開了牛津大學。

洛桑五年

父親為了補救,重新擬訂教育計畫,把兒子送到

瑞士洛桑去讀書。老愛德華為兒子選定的導師兼房東是一位

加爾文宗牧師,名叫帕維亞爾,是位博學多識的老師。1753年6月底,吉本來到

洛桑,就下榻在導師的家裡。帕維亞爾在一封信中記下了對新來學生的印象:“瘦小的身材,碩大的頭顱,以超人的才能和卓越的議論,為天主教進行了前所未聞的辯護。”面對這個天資極高而又堅信天主教的學生,帕維亞爾為他訂下周密的學習計畫,循循善誘,把他一步步引向學問的高峰。在這個簡樸的家庭里,缺乏莫德林學院那種講究的宿舍和周到的服侍,但卻有著大量的圖書和自由的學習空氣。從1753年到1758年的五年時間裡,吉本無論在思想方面還是學業方面都有極大的進步,為他後來的事業打下堅實的基礎。吉本取得的第一項收穫是在宗教信仰方面。來到洛桑一年半後,他放棄了天主教,重新皈依

新教。他承認帕維亞爾的教誨對於他的轉變起了重要作用,但他認為最主要的還是通過自己的反思。他逐漸認識到《

聖經》所描述的許多現象並不能為人類感官所感知,於是“羅馬的種種信條就像夢一樣地消逝了。”1754年聖誕節,吉本到洛桑的教堂領受聖餐。然而這只是他的宗教觀在前進中的第一步。隨著吉本對哲學與自然科學的研讀和他的理性主義世界觀的形成,他接受了法國啟蒙思想家所傳播的

自然神論的觀點,從而掌握了在《羅馬帝國衰亡史》中對基督教傳統教義、信條進行批判的武器。吉本在帕維亞爾指導下主要攻讀拉丁文古典名著,兼習希臘文著作。他的課業包括四大部分:歷史、詩、演說辭和哲學。在兩年多的時間裡,幾乎是竭澤而漁了。他還廣泛閱讀近人著作,涉及數學、邏輯、政治、法律等方面,其中包括啟蒙運動時期法、英思想家

孟德斯鳩、

約翰·洛克等人的著作。他還通過通信向巴黎、

蘇黎世、

哥廷根等大學的教授請教。在離開瑞士之前,他還求見慕名已久的

伏爾泰。年過花甲的大思想家在洛桑別墅里接待了這個才逾弱冠的青年。在洛桑,他曾熱戀過一個姑娘,但由於父親的反對,這段愛情很快中斷了,吉本說,“作為一個情人,我只能嘆息;作為一個兒子,我只得服從”。此後,他終生未娶,把畢生的精力與心血全部傾注在著述活動中。1758年4月吉本離開洛桑返回英國。後來他把居留洛桑的這五年稱作“幸運的流放”。

愛德華·吉本

愛德華·吉本初入政壇

吉本返英以後,過著富裕而悠閒的生活。他不甘寂寞,以藏書和讀書為遣。他曾寫道:“在閒暇中我親愛的伴侶是革命以後的英國作家,他們呼吸的是理性和自由的空氣;”並認為這種閱讀對於自己深受法語影響的國語也能起到純潔的作用。他的社會工作極少。

七年戰爭期間,當過一段時間義務職的國民軍軍官。這一階段的戎馬生涯,吉本認為,對他成為一個歷史學家,無疑是頗為有益的。他曾兩度當選議會下院議員,當時正值

北美獨立戰爭,他的立場是維護母國利益,反對殖民地獨立。一本法文傳記說,他在議會八年,對重大問題都深思熟慮,但他從來不曾鼓起勇氣,展示才華,在公共場合講過話。由於得到首相

腓特烈·諾斯勳爵的賞識,吉本曾在政府部門當過三年的貿易殖民專員,他本人承認,這是一個負擔不重而薪俸頗厚的位置。可以看出,吉本對於政治不抱多大興趣,但對著書立說卻有強烈的願望。吉本開始從事著述生涯,首先選定的是文學領域。他留學國外時,深感處於哲學時代的法國,對於希臘和羅馬文學漠視,歸國後打算寫一本書呼喚法人對古典的重視。1761年書成,用法文出版,書名為《論文學研究》。這部簡潔的著作,是用法文撰寫的,充分顯示了作者對古代史家們的了解,對

羅馬共和國政制與法律的關心,對

孟德斯鳩著作的熟悉。尤其是後一點對其後寫作《羅馬帝國衰亡史》一書發生了直接的影響。這本小冊子在法國、荷蘭得到好評,但在該國卻受到冷遇。這也標誌著他“文學處女時代的終結”。

愛德華·吉本

愛德華·吉本1770年,他又撰寫了一本題為《評〈伊尼特〉第六卷》的小冊子,批駁沃伯頓主教對

維吉爾這部名著的歪曲。這是吉本用英文出版的第一本書,由於內容系針對沃伯頓這個氣焰薰天的人物,所以不曾署名。他在書中指出古代立法者從未製造秘義,伊尼斯也從未躋身於立法者,沃伯頓的種種臆說是對詩人的損害。一位名叫哈利的學者曾經評論說,沃伯頓對維吉爾第六卷的解釋,多年來不曾受到觸動,一位卓越但匿名的評論家在一篇公正而富於勇氣的古典文學評論中“徹底推翻了這個設計拙劣的建築物,也暴露了這個傲慢的設計師的驕橫與無能。”沃伯頓未敢應戰,這本小冊子漸漸闃然無聞。然而從這裡人們可以看到吉本敢於向教會權威挑戰的勇氣。吉本自幼培養起對歷史的興趣,然而他起意當歷史家的念頭卻是在他服役於國民軍之時。他最初考慮的課題並不是

羅馬帝國,而是“法王查理八世遠征義大利”、“沃爾特·雷利爵士傳”,“瑞士解放史”,“

美第奇家族統治下的

佛羅倫斯共和國史”等許多題目,經過選擇,選定了“瑞士解放史”的題目。1767年,他同好友戴維爾登合作,用法文寫出一卷,在一個文學俱樂部中宣讀,未受歡迎。

休謨在信中對於此書用法文撰寫也不表贊同。吉本最後承認此舉失敗。至於撰寫羅馬史的構想,還應追溯一下他前幾年赴歐洲大陸的遊歷。

立志著述

1763年1月,他離開英國,前往歐洲大陸漫遊。先在法國巴黎呆了一段時間。其時正值啟蒙運動處於高漲之際,各種啟蒙思想猶如洶湧澎湃的春潮,衝擊著腐朽落後的封建堡壘,從而使法國成為歐洲各國啟蒙運動的中心。在巴黎期間,他與

德尼·狄德羅、

達蘭貝爾、

克勞德·阿德里安·愛爾維修、

霍爾巴赫等“

百科全書派”的著名學者過從甚密。這派學者以徹底的機械唯物論為武器,勇敢地向宗教神學和封建勢力挑戰的革命精神,對他的思想發生了有力的影響。然後重訪洛桑,拜謁老師帕維亞爾。1764年,他暢遊義大利,到處探求古蹟,尋訪名勝,懷千年之往事,發思古之幽情。對羅馬這座永恆之城,更是流連忘返。他寫道:“我踏上羅馬廣場的廢墟,走過每一塊值得懷念的——

羅慕洛站立過的,

西塞羅演講過的、

愷撒倒下去的——地方,這些景象頃刻間都來到眼前。”10月15日那天,在憑弔古羅馬遺蹟時,他縱覽古今,浮想聯翩,決心寫出一部羅馬衰亡史。後來他在《回憶錄》中寫道:“當我置身在卡皮托爾的廢墟之中,獨自冥想,聽到赤腳托缽僧在

朱庇特神廟中唱著晚禱辭,編寫羅馬城衰亡史的想法,首次湧上了我的心頭。”

鴻篇巨製

1770年,其父去世。忙畢父親的喪事以後,他在倫敦定居下來,開始撰寫《羅馬衰亡史》。最初,吉本把主題局限在羅馬一個城市衰亡的歷史上,後來他決定把範圍擴大,編寫一部整個羅馬帝國衰亡的歷史。在寫作這部宏篇巨著時,作者刻意加工,精益求精,第一章曾三易其稿,第二、三兩章也寫了兩遍,著名的第十五和第十六章,曾作過三次刪改,把原先一大卷篇幅,精煉為現存的兩章。第一卷於1776年出版。同年,著名英國古典政治經濟學家

亞當·斯密發表《

國富論》,美國發表了劃時代的《

獨立宣言》。然而,《羅馬帝國衰亡史》的出版,被認為是當時學術界的一件大事,立即轟動了英國文壇。書出版後,即被爭購一空,短期內印行了三次,成為那時的一部暢銷書,並獲得了著名史家

大衛·休謨、羅伯特遜和佛格生等人的好評。其中佛格生在給他的信中讚揚道:“您已經為英國典籍增添了一筆巨大的財富,如同

修昔底德對他的同胞所說的那樣,您已經為我們留下了一部不朽的寶籍。”不過,書中第十五、十六兩章,因抨擊了基督教會,在宗教界中引起了軒然大波,遭到了教會人士的猛烈攻擊。1779年,他發表了有名的《辯護詞》給予回答,顯示了作者對這些無理指責的絕不屈服的鬥爭精神。他繼續將書寫下去。1781年,《羅馬帝國衰亡史》第二、三卷出版。在此期間,他曾被選為國會議員(1774年),還寫過一篇《辯白書》(1779年),為政府有關部門所賞識。他並不想在仕途上鑽營。以後雖再度被選為議員,但他對政治活動已感厭倦,便決意退出政界,專心寫作。1783年辭去議員職務後,他隨即將自己多年收藏的書籍運往洛桑,潛心著述,去完成他的巨著。

《羅馬帝國衰亡史》

《羅馬帝國衰亡史》1787年6月27日深夜,吉本寫完了最後一章。他在記述完成這一長篇巨著的心情時,寫道:“我擱下筆,在陽台和樹木遮蓋的走道上漫步徘徊著,從這裡可以眺望到田園風光,湖光山色。空氣是溫馨的,天空是寧靜的,月亮的銀輝灑在湖面上,整個大自然萬簌俱寂,我掩飾不住首次如釋重負以及由此也許確立我聲譽時的喜悅之情。”翌年5月8日,《羅馬帝國衰亡史》四、五、六卷同時出版之日,正值他51歲生日之時(經1752年的英國曆法改革,吉本的誕辰為5月8日),吉本說這部書花去了他一生中20年的時間。事實上,作者為此嘔心瀝血,付出了畢生的精力。《羅馬帝國衰亡史》的全部問世,博得了歐洲學術界的一片讚揚。亞當·斯密特地寫信向他祝賀,稱這部書使他可以列入當時歐洲文史界之首位。

過早病逝

此後幾年,吉本開始寫一部自傳體的作品《回憶錄》(在他死後兩年出版)。1793年他因友人病故,返回英國奔喪。旅途的疲勞,過度的悲痛,使他的身心健康受到很大的損害。從此,他不僅身體逐漸衰弱下去,而且也失去了內心的平靜。1794年1月16日,他在倫敦逝世。病魔過早地奪走了這位偉大史學家的生命,終年只有57歲。

名著始末

歷史意義

吉本的《羅馬帝國衰亡史》是一部卷帙浩繁的巨著。全書6卷,凡71章,120多萬字。它大體可分成兩部分:一至四卷為第一部分(1至47章),這一部分,作者在簡略回顧公元98至180年間羅馬帝國的歷史以後,主要記述從公元180至641年,約近500年間的史事。五、六兩卷為第二部分(48至71章),記述公元641至1453年土耳其人攻占君士坦丁堡,拜占廷帝國滅亡為止的800多年間的史事。作者把重點放在第一部分,第二部分則寫得比較簡明扼要。全書包括後期羅馬帝國和整個拜占廷帝國的歷史事件,稱得上是一部體大思精的通史之作。

《羅馬帝國衰亡史》

《羅馬帝國衰亡史》吉本,作為啟蒙時代歐洲最偉大的歷史學家,不只是寫了一部歷史巨著,為人類史學寶庫增添了一筆寶貴的遺產,而且在史學思想上也獨具睿智,顯示了西方史學在十八世紀的巨大進步。

吉本具有歷史連續發展的觀念。他的《羅馬帝國衰亡史》上自羅馬安東尼時代寫起,下迄歐洲文藝復興運動發軔,其間跨越了1300餘年,範圍遍及古代世界的三大洲。不僅記述了羅馬帝國之興衰,也涉及到波斯、匈奴、日耳曼、阿拉伯帝國以及土耳其帝國的歷史。他能夠把這樣一部年代長、國家多、範圍廣、史事紛繁複雜的通史寫得井然有序,清楚明白,固然與其高超的敘事才能有關,但更重要的是作者具有歷史連續發展的觀念。是他,在歐洲史學上第一個搭起了一座橋樑,把古代與近代的歷史連線起來。在他之前,歐洲還不曾出現過這樣規模巨大的通史著作,也不具備象吉本所懷有的歷史觀念。

吉本非常重視原始資料。他說:“我的好奇心和責任感,常常迫使我去研究原始史料。”他從小就閱讀和鑽研過希臘與拉丁文的古典原作。他遍覽羅馬帝國創立以來至西羅馬帝國時期的文獻材料,從中蒐集第一手資料。他悉心研究古代文物,蒐集古代貨幣,考證古代銘刻。他也重視十七、十八世紀史學家們所蒐集的原始材料,並參照其他資料進行比較研究。他以如椽之筆,廣徵博引,詳加考訂,幾乎沒有一頁沒有詳盡的注釋,沒有一頁沒有來歷。因此,該書所包含的史料是十分宏富的。在吉本所寫的這段歷史時期內,迄今為止《羅馬帝國衰亡史》依然是權威之作,在不少方面,依然是人們用來判斷古代和中世紀史事的圭臬,為現代史家所一再徵引。

吉本還富於大膽的批判精神。他以敏銳的觀察,懷疑的精神,生動的筆法,縱橫古今,褒貶百代。例如,他用最刻薄、最辛辣的語言和冷嘲熱諷的態度,批判了基督教會,揭露了基督教在羅馬帝國廣泛傳播以及排擠其他宗教的原因,認為“傳統的羅馬英勇精神”在基督教的影響下消失了,基督教所起的破壞作用就是羅馬帝國衰亡的主要原因。他還用憤怒的筆調,鞭撻暴君們的殘忍,或寫他們的“毫無人性”,或寫他們的“殘害忠良”,或寫他們的“荒淫腐化”。即使對戴克里先、君士坦丁、查士丁尼等“明君”,他也是既寫功績,也寫缺點,有時又把他們視為“暴君”。該書的第十五、十六兩章突出地體現了作者大膽的批判精神。

吉本的批判精神來自他的理性主義思想。他生活在十八世紀啟蒙運動的時代。其時,各國的啟蒙思想家們,繼承人文主義者的理想,揭櫫理性主義,用唯物論反對唯心論,用政治自由對抗專制暴政,用信仰自由反對宗教迷信,從而開展了對一切在他們看來是非理性的東西——封建專制主義和宗教蒙昧主義的深刻批判。總之,“一切都受到了最無情的批判; 一切都必須在理性的法庭面前為自己的存在作辯護或者放棄存在的權利”。這樣的思潮,給他的思想打上了深刻的時代烙印。不過,對吉本影響最大的乃是法國啟蒙思想家孟德斯鳩與英國思想家洛克。他所謂的奢侈能平衡財富,教育能輔助法律,租稅應與自由的程度成正比,羅馬共和制符合三權分立原則,以及對其它歷史問題的一些解釋,人們都可以從孟德斯鳩的三權分立學說和洛克的自由平等思想中找到它的根據。所以,他的史學觀點完全是十八世紀資產階級啟蒙思想的產物。

誠然,吉本的著作也有不少缺陷。例如,他認為“歷史的主要題材是戰爭和政治”,從而忽略了決定社會前進的經濟因素,不能用“一定歷史時期的物質經濟生活條件來說明一切歷史事變和觀念”。他忽視人民民眾在創造歷史中的巨大作用。書中以帝王將相、教皇主教為中心,把歷史歸結為顯貴人物的活動,對奴隸反對奴隸主、農奴反對封建主的鬥爭採取漫不經心的態度。他還對歐洲中世紀的歷史採取了否定的態度,如認為中世紀文化基本上沒有什麼可取之處等。這些是由作者的時代條件及唯心史觀所決定的。但總的看來,其書瑕不掩瑜,不愧為西方史學上的一部傑作。

吉本在生前,曾滿懷希望地預言,他的《羅馬帝國衰亡史》,將有“一個未來的命運”。作為一部史學著作,他的書在他死後確實贏得了極大的聲譽。作者華美的文筆,生動的語言,加上他善於從波里比阿、李維、塔西陀等古典作家中吸取營養,學習他們的各種表達方法,因而使他的著作雅俗共賞,真正達到了他自己所說的,他的書既要擺在學者們的書齋里,也要放在仕女們的梳妝檯上,成為一部風靡一時的讀物。如今,它早已越出了英國的範圍,被譯成法文、德文、義大利文、俄文、波蘭文、現代希臘文、匈牙利文等多種文字的譯本,與希羅多德、塔西陀等著名史家的作品一樣,躋身於世界名著之林,在世界各國廣為流傳。它的不少章節,曾被選作大學教材,深得學校師生的歡迎。在近代西方,還沒有一部書能夠象吉本的《羅馬帝國衰亡史》那樣,流行得如此廣泛,對世人發生如此深遠的影響。

寫作範圍

吉本回憶道,在開始的時候,一切都是模糊的,甚至連書的名稱、帝國衰亡的範圍、導言的界限、各章的劃分、敘述的順序等都有疑問。在第一卷序言中也說,他曾考慮只寫兩卷本的《羅馬城衰亡史》,截止到西羅馬帝國的滅亡。但是後來還是決定寫到東羅馬帝國的覆滅。要想為這樣一部歷時長久,地域廣闊,內容繁雜的巨著進行結構設計,是十分困難的,作者為此煞費苦心。他在第一卷的前言中將所包括的一千二百多年歷史的進程劃分為三個階段。以自圖拉真至安東尼家族在位羅馬帝國臻於鼎盛時期為開始,敘述它逐步走向衰落,西半部終為蠻族所傾覆,直到6世紀初為第一階段。以查士丁尼復興東羅馬帝國為開始,包括倫巴德人入侵義大利,阿拉伯人征服亞、非行省,直到查理大帝興起,建立起第二個,亦即日耳曼人的西部帝國為第二階段。第三階段包括時間最久,達六個半世紀,從西部帝國的重建到君士坦丁堡的陷落,書中還涉及十字軍的歷史及其對希臘帝國的蹂躪。作者出於自身癖好,仍不免對中世紀羅馬城市的狀況重作一番探究。儘管有了這一框架,要想把千頭萬緒,枝蔓叢生的忠實包容進來,也殊非易事。作者將羅馬城作為全書的基本點,條條線索從這裡引向四面八方。他將大量歷史事件編排組合,不盡按編年順序,而注重其內在聯繫,以勾劃出羅馬帝國逐步走向衰落的各個階段。這種安排從他的反對者的口中也博得了“和諧一致”的讚美。

搜羅資料

作者對於材料力求竭澤而漁。他對古典著作舊有基礎,但仍做更進一步的搜求,舉凡直接、間接與所撰書有關的材料,年代記、法典、地理書籍以及錢幣、銘刻等等,都在收集之列。他曾以兩年的時間(1771-1772)專事這一工作,然而功夫並不止此,在他首卷問世後,又有一些古典著作被發現,人們在《羅馬帝國衰亡史》後幾卷中,可以看到採用的痕跡。這部巨著原來是按六卷分三次出版的(現行本往往為七卷或八卷)。第一卷出版於1776年,內容寫到4世紀初。第二次於1781年同時出版了第二、三兩卷,內容也只包括兩個多世紀。第三次出版於1788年,同時發行三卷,內容包括羅馬帝國後九百多年的歷史。但是這三卷所包括的時間並不均衡,第四卷所記亦僅百餘年,詳細程度與前三卷相當,而第五、六兩卷所承擔的則是自席哈克略死後直到東羅馬帝國滅亡的八百多年。這最後兩卷頭緒繁雜,枝節叢生,在歐洲涉及到法蘭克人及其他蠻族、諾曼人、保加爾人、匈牙利人、俄羅斯人,以及十字軍的歷史;起自亞洲的則有阿拉伯人、蒙古人、突厥人,還有作者深感興趣的伊斯蘭教的傳播,這些在兩卷中都占有相當的份量。但是與前四卷相比,每個問題所占的篇幅無疑是較小的,敘述也較為簡單。作者在第四十八章中對此作了解釋。他認為席哈克略以後的拜占庭帝國,疆土日蹙,政局混亂,朝代的更迭只構成一部衰敗與災難的歷史。如果按照前幾卷的尺度來處理,只能寫得枯燥無味,讀來既無趣味,也乏教益。當然,這段歷史的材料更加龐雜,而作者的年齡與健康也難以支持他實現更加宏偉的構想了。

吉本的著作態度是嚴謹的,在動筆之前考慮了文字風格。他不喜編年史的文字枯燥,也不喜演說詞的詞藻堆砌,採取了介乎二者之間的筆調。開始撰寫時,十分拘謹,第一卷的頭一章,改寫了三遍,第二、三章也寫了兩遍,才勉強滿意。

反覆修改

《羅馬帝國衰亡史》後各章進展順利,但寫到第十五、十六章時,又反覆修改了三次,從原來相當於一卷的分量,壓縮成現存的規模。他後來回顧各卷的筆路時,認為第一卷雖竭盡心力但仍感粗糙,寫第二、三卷時業已成熟,筆致流暢而協調。最後三卷雖更成熟,但因嫻熟法文,信筆寫來,夾雜進高盧方言。六卷的寫成,前後共用了近二十年的時光。全書出齊的時刻正值吉本51歲的生辰。他感到欣慰:“二十個幸福的歲月因我修史的辛勤而富有生氣,這一成就在人世上給我以名譽、地位和聲望,舍此我是無從獲得的。”他無妻無子,只有少數好友相伴,而摯友戴維爾登又先他而逝。晚年繼續留在洛桑,生活孤寂。1793年夏,吉本回到倫敦,次年年初病死,享年57歲。我們手中這本是原書的節編本,它將卷帙浩繁的原作刪節成一厚冊,篇幅僅當原書的三分之一。

軍隊專政

節編本將原書的前三章基本保全下來。這是羅馬帝國從鼎盛走向衰微的開端。書的開始先敘述了圖拉真以次幾個元首的文治武功,然後介紹了2世紀帝國的概況,包括疆域、居民、制度、生產、生活、宗教、文化各個方面,特別是對於軍制,介紹更詳。書中將這一時期稱作“黃金時代”,認為是“最幸福而興旺”的時期。然而從2世紀末開始,帝國逐步走向衰落,終至滅亡。作者試圖從幾個方面探求導致衰亡的原因。書中指出,近衛軍的暴亂是羅馬帝國衰落的最初信號和原因,繼所謂賢君而出現在羅馬帝位上的是一些暴君。

暴君為了保持帝位,依靠近衛軍,並重用其長官,於是出現近衛軍長官操縱朝政的局面。近衛軍受到皇帝的恩寵,逐漸走向腐化,貪慾日增,賞賜不能滿足,往往發生譁變,殺死舊君另立新帝,於是廢立篡弒之事屢屢發生。近衛軍還出售帝位,誰肯出大價錢,便可登位。許多僭主系由近衛軍長官被擁立而來。書中第七章有數月之間六帝被殺的記載;第十章中三十僭主之數雖經作者訂正,但也指出二十年間登帝位者實為十九人,都系行伍出身,為部下所擁立,且無一人得善終。行省軍事長官也有為軍團擁立者。一時間,數君並峙,內戰頻仍,各省獨立,國家解體。在此期間,羅馬軍隊兵員成分也發生變化。帝國的兵員最初只募自義大利本土,繼而招募自各行省,最後則招募蠻族入伍。來自蠻族的軍士積功上升為軍官,把持政權,甚或取得帝位,構成帝國長期戰亂和衰亡的重要因素。皇帝與元老院的權力之爭削弱了帝國的統治力量。這一鬥爭由來已久,但以此時為烈。好幾個皇帝曾經憑藉武力誅殺元老。塞維魯在位時,將一些來自東方省分的有文化的奴隸塞進元老院,使之成為皇帝特權的擁護者。塞維魯皇室從其統治中形成了新的準則:皇帝不受元老院和法律的限制,以自己獨斷專行的意志支配帝國與臣民。作者指出,這一新準則有助於軍隊勢力的加強,消滅了殘存於羅馬人頭腦中的法律和自由的最後痕跡;並認為塞維魯是導致帝國衰落的罪魁禍首。

教盛國敗

作者一再強調羅馬帝國的滅亡實即蠻族與基督教的勝利,因之在這兩個問題上著墨甚多,刪節本也多予保全。羅馬人將帝國以外的民族統稱為“蠻族”。這些居住在帝國周圍的民族往往構成帝國的邊患。書中最初出現的蠻族是日耳曼人,有專章敘述他們的原始生活,並指出到2世紀後期他們已擁有以鐵為鋒刃的武器,發動過一次各族聯合對帝國的進攻,為羅馬兵團所擊潰。但是到3世紀時,情況有了變化。帝國面貌依舊,但雄風已消,軍紀鬆弛,邊防削弱;而蠻族人口增殖迅速,有戰士百萬,並從羅馬學到作戰藝術,因之構成對帝國邊境的威脅。法蘭克人、阿勒曼人、哥特人此時是帝國最危險的敵人。然而帝國仍有相當的抵禦力量。特別是奧勒良在位時整飭紀律,軍威復振,威服各族,安定邊境。書中對於他的祝捷活動作了詳細描繪,在獻俘的行列中包括了哥特、汪達爾、薩馬提、阿勒曼、法蘭克、高盧、敘利亞和埃及等各族戰俘。但這已是強弩之末了。作者還評論了帝國在邊境安置蠻族的政策。普洛布斯曾招募蠻族一萬六千人當兵,分成小隊,駐守邊疆,並收容蠻族戰俘和逃亡者在邊境設定新移殖區,撥給土地、牲畜、農具,指望能夠從中獲得兵源以充實邊防。然而事與願違,蠻族人員不習慣務農,不願受約束,往往流竄,成為暴亂之源。而當民族大遷徙的波濤湧起時,內外呼應,西羅馬帝國遂被淹沒。東羅馬帝國的邊患主要來自東方。阿拉伯人的擴張吞食掉其東部領土,土耳其人的崛起摧毀了這個古老帝國。關於基督教,吉本在其回憶錄中寫道:“由於我始終相信《福音書》的傳播和教會的勝利與羅馬帝國的衰落是密切相聯的,所以我著重於這一變革的原因和影響,把基督教徒自己的著述和辯解同異教徒投向這一新教派的公正或憎恨的目光加以對照。”為節編本全文保留的第十五、十六兩章即是按照這一意圖撰寫的。此時吉本的理性主義世界觀業已形成,對基督教的傳統說教採取了批判的態度。他在第十五章開頭的地方寫道:“神學家可以……隨心把宗教描繪為降自於天,披著原有的純潔。史學家則……必須發現宗教在久居地上之時,已在一個軟弱和墮落的人類中受到了不可避免的錯誤和腐化相混雜的污染。”他揭去神學家所加於基督教的純潔外衣,冷靜而客觀地對基督教久居地上所沾染的塵俗現象作了深入的理性的考察。他的筆法是曲折、含蓄的,有時是借用他人的酒杯來澆自己的塊壘的。他介紹諾斯替派的教義時說,這個教派“對以色列上帝作了不敬的描寫,把他說成一個易於衝動和犯錯誤的神,愛憎無常,……不能在這樣的性格中看到全知、全能的宇宙之父的特徵。”這樣的轉述雖然冠以“不敬”字樣,實際卻在張揚異端,貶抑“降自於天”的基督教。 書中對基督教大肆宣揚的神跡,例如驅除魔鬼,起死回生,舌割後而能言,耶穌受難後天地冥晦等一一加以否定。儘管這些神跡有教會文獻可征,並經神學家、主教、教皇等先後作出見證,然而他卻指出即使其中“最有力的見證”也不能“祛除不信者私下的、不可救藥的懷疑”,這種懷疑之所以“不可救藥”是因為它來源於理性的驗證。從這裡人們清楚地看到吉本的歷史批判精神。

愛德華·吉本

愛德華·吉本第一卷出版後,引起巨大反響。老友休謨閱後寫信給吉本稱賀,並指出在第十五、十六兩章的處理中不可避免地會引起猜忌,可以預料一陣叫囂的到來,也許作者還會在前途遇到一場鬥爭。此書在讀者中贏得讚賞,但也引起一些人的非議。吉本寫了一篇《我的辯解》,取得了多數理智的世俗人士乃至教會人士的諒解,但仍有些人詈詈不休,其中不乏知名人物。吉本後來承認,他起初感到驚懼,繼而轉為憤慨,最後則是置之不理。他繼續撰寫下去。

第二、三卷獲得與第一卷同等的聲譽。宗教部分依然保持自由精神,也再次遭到反對者的抨擊。抨擊主要來自義大利的天主教徒,中心仍然是“神聖見證”問題。他後來回憶此事時寫道:“神聖見證的證據今天在任何法庭上都會加以否定,但是偏見造成盲目,權威拒納良言,我們的拉丁文聖經將永遠蒙受這種偽造經文的玷污。”

最後三卷出版依然引起喧囂。他自思這幾本內容純潔,筆調平和,不解何以會引譬如此強烈的譴責。最後他得出結論:“這部《羅馬帝國衰亡史》無論在國內還是在國外似乎都擊中了要害,也許今後一百年還會繼續遭到責難。”事實果然如此。在19世紀中期,倫敦聖保羅大教堂主教米爾曼在為其所注釋的《羅馬帝國衰亡史》作序言時,依然對該書加以批判,用意在於防止讀者閱讀本書後“產生錯誤印象”。批判主要針對前文所引吉本在第十五章開頭的那段話,認為吉本對於“宗教的神聖起源”這一主要問題,採取了巧妙的迴避或假意承認的手法。另外還指責吉本對於基督教故意貶抑。這篇序言指出,羅馬帝國的進攻者,無論是軍事還是宗教方面的,諸如哥特人、匈奴人、阿拉伯人或蒙古人,阿拉里克、穆罕默德、成吉思汗或帖木兒,在書中都寫得充實完整,頗有生氣;唯獨對於基督教的勝利卻寫成一篇冷酷的批判論文。全書對基督教也不曾隻字褒揚。這些大概就是衛道人士對本書深惡痛絕的地方。但是,廣大讀者對本書的看法卻是截然相反的。

交口讚譽

吉本深有感受,寫道:“公眾是很少看錯的。”而在學術界,更是受到推崇。第一卷剛出版,休謨即在信中告訴吉本:“此間所有的文化人對尊作一致讚美。”後來的歷史學家也對之交相稱讚。19世紀後期至20世紀初期英國著名歷史學家伯里在其所注的《羅馬帝國衰亡史》序言中指出:“吉本在許多細節和若干知識部門中已經落後於時代,這一點只意味著我們的父輩和我們自身不是生活在一個完全無所作為的世界裡。但是在主要的問題上,他仍然是我們的超越時代的老師。對於那些使他擺脫歷史家的共同命運的明顯特點,諸如伴隨時代前進的大膽而準確的尺度,正確的眼光,周密的布局,審慎的判斷與適時的懷疑,為自己始終如一的態度做出的堪稱不朽的掩飾等,是無庸細述的。”這是對吉本準確而公平的評價。另一19世紀著名歷史學家弗里曼也指出,吉本始終不失為當代研究所不曾拋棄也不擬拋棄的18世紀歷史家。今天距本書問世已二百年,人們在七十年代後期英法美意等國的史學雜誌上又看到大量關於吉本及其巨著的論文。有些文章從政治、宗教、文學、哲學等角度對這部名著做進一步的探討,也有些從吉本所處的時代、他的歷史哲學、歷史興趣、編纂方法等方面對作者重新加以研究。看來這位18世紀的歷史家在又經歷了一個世紀之後依然不曾被拋棄。《羅馬帝國衰亡史》原文本在中國流傳已久,近年來史學界有一些文章介紹和評論吉本及其巨著,可以吳於廑教授的《吉本的歷史批判與理性主義思潮》(載《社會科學戰線》1982年第1篇)為代表。這些文章的共同看法是“吉本的歷史批判精神,與啟蒙時代的理性主義思想是一致的,突出表現在對基督教傳統教義、信條、教規等所持的批判態度”。這無疑是吉本此書的精華所在。

歷史局限

然而,作為18世紀的資產階級歷史家,他的史觀不可避免地受到時代和階級的局限。吉本曾寫道:“戰爭和政事是歷史的主要課題。”他在這方面的敘述是不厭其詳的,但對社會經濟則不加重視。拋開社會經濟的發展變化來談論帝國的衰亡,是難以收到探驪得珠的效果的。另外,他過分強調歷史人物的作用而忽略人民民眾的影響。書中指出:人們的禍福無常,繫於一人的品格。賢君在位則國治,暴君在位則國亂。書中雖然列舉了多次起義和暴動,諸如造幣工起義或巴高達運動,但是都不曾寫出起義民眾的聲勢和作用。當然,作者修史遠在歷史唯物主義誕生之前,對於這些缺點,是不應苛求的。作者在運用史料方面有時失誤,對此我們贊同米爾曼的態度:“儘管書中有錯誤,我認為它將永遠是一部卓越的著作。”特別引起中國讀者興趣的是作者在書中一再提及中國。他自承讀過有關中國的材料。書中敘述奧勒良祝捷大典時,在一長串來自世界各地的使節名單中竟爾也列入中國使節。這不禁使我們聯想到中國史書中大秦王安敦遣使來漢朝的記載,可能也是商人的假冒。第四十章還有一段波斯僧人受拜占庭皇帝查士丁尼之囑從中國偷運蠶子的離奇故事,其失實之處已在齊思和教授的《中國和拜占庭帝國的關係》(《北京大學學報》1955年第1篇)文中得到訂正。吉本此書,風行甚久,英國出版商競相刊印,因之版本甚多。外國書商也爭相出版譯本。吉本生前已出現法、德、意等文字譯本。目前則有更多種文字的譯本流傳。名家也紛為注釋,如英國伯里、法國基佐的注本都備受重視。作為一部學術著作,其流傳之廣,聲譽之隆,在史學界是罕有其匹的。中譯本最早系由王繩祖、蔣孟引合譯的第十五章單行本(商務印書館,1964年),後來又由李樹泖、徐式谷續譯了第十六章,與第十五章一起收入《外國史學名著選》(商務印書館,1987年)。

愛德華·吉本

愛德華·吉本 愛德華·吉本

愛德華·吉本 愛德華·吉本

愛德華·吉本 《羅馬帝國衰亡史》

《羅馬帝國衰亡史》 《羅馬帝國衰亡史》

《羅馬帝國衰亡史》 愛德華·吉本

愛德華·吉本

愛德華·吉本

愛德華·吉本 愛德華·吉本

愛德華·吉本 愛德華·吉本

愛德華·吉本 《羅馬帝國衰亡史》

《羅馬帝國衰亡史》 《羅馬帝國衰亡史》

《羅馬帝國衰亡史》 愛德華·吉本

愛德華·吉本