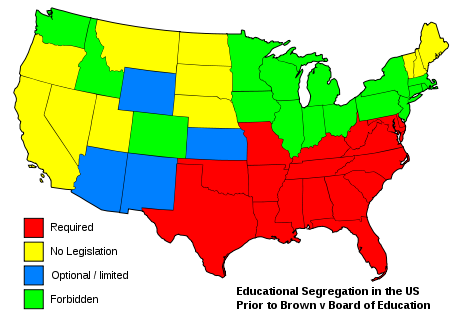

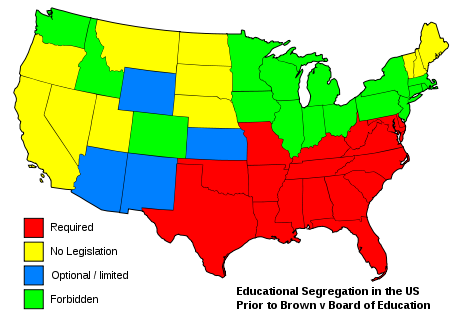

案件背景 美國的種族隔離問題是從1781年開國之初就存在的重大具爭議性議題,對於舊英國殖民時期所帶來的黑人,新的國家究竟要在他們的奴隸地位問題上采何種態度,每個人都有不同的看法。1808年國會雖通過法案禁止從海外輸入奴隸,但仍然容許各州自行決定是否蓄奴。而自從

工業革命 以來,以工業為主的北方各州對於人力的需求降低,因此和以農業為主、人力需求仍多的南方各

蓄奴州 在奴隸問題上的衝突越來越大[4]。

1820年密蘇里協定在國會通過,允許

密蘇里州 與

緬因州 各以蓄奴州及

自由州 的身份加入聯邦,使得自由州與蓄奴州的數量相等,在

參議院 力量達成平衡,但該協定禁止緯度36°30'以北的其他路易斯安那購地地區蓄奴,也就是說位於密蘇里州外的其他路易斯安那購地地區的西部準州(尚未正式具有

聯邦一州 身份的州)未來若加入聯邦時將不能制訂允許

奴隸制度 的州法。這個協定短暫解決了當時有關蓄奴的紛爭,但是隨後最高法院在德雷德

斯科特訴桑福德案 [5]中判決此協定案違反憲法,理由是因為該協定因為禁止了美國公民的可自由蓄奴的權利,侵害了公民的“財產權”。黑人──不論是否已獲得自由──永遠無法成為美國公民,他們的地位只能相當於白人的財產。本判決原本用意在於要一勞永逸的解決國內關於奴隸的爭論,但判決內容同時也動搖了當時美國的政治平衡,因為“禁止蓄奴的法律違憲”意味著將來美國拓展領土的同時可能伴隨而來更多的

蓄奴州 ,因此本判決因此相反地未解決爭論,反而更激起了

自由州 人民與反奴人士的情緒,雙方對抗越來越激烈,因此本判決反而成為了

南北戰爭 的導火線之一。

隨著1861年

亞伯拉罕·林肯 就職美國總統後,南方各州開始擔心傳統的產業以及奴隸市場遭到衝擊,南北戰爭於是爆發。美國儘管在經歷了四年戰火後的重建期的國會中,新增了憲法第13,14,15條修正案以廢止

奴隸制度 並賦予黑人

選舉權 ,黑人的地位從此被解放,擁有了公民的身份,然而在重建期結束後至布朗訴托皮卡教育局案做成判決之前的期間,南方各州一直被南方白人掌控[6]。這些南方白人在不能蓄奴的情況下,轉而通過了許多對黑人不利的法律,如

祖父條款 及

吉姆·克勞法 等。祖父條款對投票者進行教育程度、財產狀況或納稅與否的審查,限制只有“條件”較好的選民有投票權,然而因為黑人實際上擁有的社經資源往往較差,祖父條款形同剝奪了黑人的投票權,即使仍有部分黑人通過審查而擁有投票權,人數也相當的少而微不足道,且有投票權的黑人要投票時又往往會面對來自白人的私人暴力威脅[7],因此黑人在政治上無法與白人相抗衡;吉姆·克勞法設立層出不窮的

種族隔離 措施,規定各種公共設施如旅館、學校、廁所、公共汽車、火車、飛機、餐廳、運動設施、俱樂部、醫院等都要根據種族的不同而隔離使用。在

種族隔離制度 下黑人往往受到歧視,只能使用次等設施,缺乏社會資源,卻又不能透過選舉權改變不平等的現狀。美國因此之故(特別是南方)在這九十年間一直是一個嚴守

種族隔離政策 的國家。

種族隔離的政策,特別又因為1896年普萊西訴弗格森案創立的“

隔離但平等 ”法律原則的背書而加強其正當性。該案認為,種族隔離的政策雖然強迫黑人與白人不得共享同一設施,但是並未造成白人與黑人間不平等的現象,未剝奪黑人依憲法第14條修正案所保障的同等保護權,因此

種族隔離 的法律並不違反憲法。法院的理由指出,種族隔離政策是否造成不平等一直只是社會上的問題(social equality)而已,司法系統並無法控制社會上是否實質平等,司法系統在乎的只有法律上是否平等(legal equality)而已。由有甚者,法院指出,“如果一個種族相較於其他種族在社會上就是比較低劣,美國憲法當然無法將不同的種族放在同樣的標準上比較”[8]。由於普萊西訴弗格森案所創立的“

隔離但平等 ”原則,美國一系列的種族隔離措施從普萊西訴弗格森案起至布朗訴托皮卡教育局案為止,其間長達五十多年的時間(1896~1954)難以撼動,

種族隔離 措施一直有法律上的正當地位。

創設於1909年的全國有色人種促進協會對於本訴訟案的演變早已根據長期的策略而有所準備。全國有色人種促進協會是美國最早成立的民間民權團體之一,致力於促進並改善

美國黑人 的生活條件,替黑人爭取權利。早在1935年,全國有色人種促進協會就已經開始在法院上對於種族隔離措施有所攻擊,並且贏了其中幾個案子,其中特別可歸功於查理斯·漢彌爾頓·休士頓及瑟古德·馬歇爾共同所設計的一套訴訟策略。這套策略主要有賴於

馬歇爾 與全國各地社區與個人建立緊密合作,使得全國有色人種促進協會後來在幾次法學院、專業學校、中國小的

種族隔離 教育訴訟中都獲勝訴[9]。在大學、法學院及專業學校的訴訟案中,全國

有色人種 促進協會能夠勝訴的主要原因是因為南方各州的大學大部分都只給

白人 學生就讀[10],黑人學生和白人學生相比顯著缺乏了接受高等教育的機會,因此法院無法依“

隔離但平等 ”的原則判決全國有色人種促進協會敗訴;而在中國小中則是因為師資與設備等因素黑人學校有顯著的缺乏而獲得勝訴。這些勝訴迫使州政府將大學種族隔離的措施廢除,以及改善了中國小的設備及師資薪水。然而從整個南方來看,種族隔離學校的數量驚人,全國有色人種促進協會在訴訟上的勝利仍然改變不了黑人學生明顯缺乏公立教育資源的事實。全國

有色人種 促進協會的策略便是利用這些先前的勝訴,在改善黑人的就學權利的同時,逐步建構一套理論體系,藉以在將來的訴訟案中能夠說服最高法院完全廢除(而非部分領域廢除)

種族隔離 措施。布朗案便是全國有色人種促進協會策略之下的第一個大勝利。

原告與被告的背景事實

布朗訴托皮卡教育局案其實是由發生於各地的多件訴訟共同組成的一個廣泛稱呼(原因下述於章節“抗訴至最高法院”),這裡介紹各案件的事實。

3.1布理格斯案

布理格斯訴伊利奧特案[11]的發生是從1947年當地的家長們要求學校提供接送學童上下學的校車開始的[12]。當地的黑人學校不僅校舍差,和白人學校相比還少了接駁車,黑人學童必須走路上學。黑人學校的校長約瑟夫·德蘭接觸白人學校的管理者要求他們提供校車以幫助黑人學童們,但白人學校的管理人提出反駁,認為黑人繳的稅不夠多,無法支付接駁車的開銷,因此要求白人納稅者提供接駁服務並不公平。約瑟夫·德蘭寫信請求州政府教育當局的協助也沒有發揮作用,最後黑人學童家長聯合募了一筆錢買了一台二手車充作接駁車用,然而後續的維修及燃料費用仍然是一個大問題。

隔年約瑟夫·德蘭決定採取法律行動,雖然因為一些技術細節遭法院駁回,但在1949年,約瑟夫·德蘭收集到足夠量的簽名,再次提起集體訴訟,同時全國有色人種促進協會也決定支助他們的訴訟費用。這次的訴訟不只要求校車,另外還積極要求州政府提供平等的教育設施。兩個月後,訴訟的目標從要求改善設施轉為攻擊

種族隔離 設施。

法院引用了“

隔離但平等 ”的原則,判決原告敗訴,但是要求教育當局改善黑人學校的設施。

布理格斯案在地方引起了很大的反彈,幾個原告分別被老闆解僱,而校長約瑟夫·德蘭也被撤職,他的房子更是被仇視者燒了。在判決中提出不同意見支持原告的法官華特·華林也被南卡羅萊那州眾議院和議罷免。

戴維斯訴普林斯·愛德華郡教育局案[13]是從一群黑人學生的罷課活動開始的[14]。在當時黑人學生獲得高中文憑的唯一方式是前往私立學校就讀,這些學校通常是當地的教會所經營的。而中國小則是因為當地人口較少而由郡教育局所設立,而非由市教育局或鎮教育局主導。

罷課事件發生所在的普林斯·愛德華郡的羅伯特·魯薩·摩頓高中提供的學制比一般高中少了一年,只要讀到十一年級即可畢業,因此吸引了鄰近地區的許多黑人學生就讀。由於校舍狹小加上學生眾多,上課品質自然非常的差,當地黑人社區因此討論是否要向教育當局要求改善,然而因為當地黑人的生活很大一部分無法脫離白人而獨立,有些人深怕提起訴訟會招來白人的反感而報復,因此意見分成了兩派。最後在法蘭西斯·葛瑞芬(當地全國

有色人種 促進協會律師兼羅伯特·魯薩·摩頓高中學生會長)的促使下,和校長博伊德·瓊斯向教育當局提出訴願請求改善學校措施。

訴願提交後的幾個月,教育當局沒有做出任何回應,不滿升到最高點,由於學生長期累積的不滿,加上當地黑人有

杯葛 種族隔離 措施的經驗,罷課行動於是展開。當時十六歲的芭芭拉·羅斯·約翰斯及其他的學生領導人在羅伯特·魯薩·摩頓高中組織了一個共450個黑人學生參與的罷課運動,一直持續了十天,直到學生們尋求全國

有色人種 促進協會的法律諮詢,全國有色人種促進協會決定提供協助提出訴訟為止,罷課活動才告結束。

法院在本案中判決教育當局必須改善黑人學校的設施,但是引用了“

隔離但平等 ”的原則拒絕原告黑人學生進入白人學校就讀。全國有色人種促進協會不滿此判決而提出抗訴至最高法院,因此成為後來布朗案的一部分。

3.3格布哈特案

貝爾頓訴格布哈特案(布拉訴格布哈特案)[15]是由兩件被告相同的案子合併而成的[16]。本案中牽涉兩所學校── 威爾明頓的霍華德高中以及只有一間教室的霍克辛國小。

霍華德高中的許多黑人學生必須搭車近一小時才能到達學校,校舍相當擁擠且座落於工業區,缺乏適合的教育環境,師資不良且課程缺乏,對於職業訓練課程有興趣的學生還必須自行走路離校修習。他們自己的社區中有設備非常優良的學校,卻基於種族的因素不能就讀。八位學生家長們基於全國有色人種促進協會的法律諮詢向教育提出訴願未果之後,1951年在全國有色人種促進協會的律師路易斯·瑞丁協助下提出了訴訟。

在霍克辛的鄉村地區,莎拉·布拉不要求平等的教育環境,而只要求平等的上下學接駁機會。他的女兒雪莉·芭芭拉每天都必須要由自己接送上下學。雖然家門前每天都會經過一班校車,但是那是白人學校的校車,因此不能搭乘。莎拉·布拉向州政府教育當局表達想要搭乘那班校車的希望,卻基於種族不同的因素而遭拒絕。莎拉·布拉不死心,而繼續向全國有色人種促進協會的律師路易斯·瑞丁尋求法律協助。

在這兩件案件中,路易斯·瑞丁皆決定要挑戰州政府不允許設立種族融合學校的法律,連同兩件案子的家長們都認為不應該只挑戰州政府建設“不平等”校舍的作為,因此將州政府教育局官員列為被告。

和其他布朗案不同的是,本案中的法官柯林·賽茲判決黑人學生──基於

種族隔離 所造成的實質傷害,以及兩間學校上確實存在有“隔離但不平等”的差異──得以立即進入白人學校就讀,也就是“

隔離但平等 ”的原則在這裡並不適用。教育當局不滿此判決而提出抗訴至最高法院,因此成為後來布朗案的一部分。

3.4布朗案

1950年代早期,琳達·布朗是一位住在

堪薩斯州 托皮卡 的學生。她和她的姊姊泰瑞·琳每天都要沿著石島鐵路調車廠走一英里的距離到公共汽車車站,然後搭車到距離家裡有五英里之遠的黑人學校蒙羅國小。琳達·布朗嘗試取得離她家較近的薩姆納國小的入學許可(該學校離家裡只有幾個街區的距離),以免通勤之苦,卻遭到托皮卡教育局案基於種族的因素駁回入學申請,原因是薩姆納國小是一個只給白人小孩子讀的學校。在當時堪薩斯州的法律允許(但非強制要求)人口大於 15,000 的城市可以依據種族的不同而設定

種族隔離 的學校。基於這樣的法律規定,托皮卡教育局案設立了種族隔離的公立中國小,然而相對於

堪薩斯州 內,當時其他附近社區的許多公立學校並無此種設立種族隔離學校的制度。

奧利弗·布朗是琳達·布朗的父親,同時也是一位當地服務於聖大非鐵路的焊工,另外也是當地教堂的助理牧師[17]。最初奧利弗·布朗與托皮卡當地的律師威廉·艾弗雷特·格倫討論“

隔離但平等 ”的

種族隔離 教育措施,威廉·艾弗雷特·格倫因此向他推薦當地的全國有色人種促進協會也許可以幫助他,而他隨後則被全國有色人種促進協會的律師同時也是他的兒時好友查理斯·斯科特說服提出救濟。於是,在初步的救濟──也就是訴願──失敗之後,他們開始著手提起訴訟。

在托皮卡地區的全國

有色人種 促進協會(托皮卡地區有名的領導如律師麥金利·伯內特,查理斯·斯科特,以及魯辛達·陶德)帶領之下,當地有相同背景的家長們也一起參加訴訟,訴訟參加者持續的增加。1951年秋天,在社區裏白人的強烈敵意下,終於達成了集體訴訟所要求的人數門檻,以爸爸奧利弗·布朗作為第一原告對托皮卡教育局提起集體訴訟[18],該訴訟由其他有同樣背景的家庭(合奧利弗·布朗共有十三位家長及他們的二十位小孩子[19][20])一同參加,要求校區停止

種族隔離 的政策,主張種族隔離的學校已經侵害了琳達·布朗依據憲法第14條修正案所保障的同等保護權。他們的理由中指出,儘管教育當局設定了隔離但“平等”的學校,但是這些措施實際上的目的,是對黑人實施永久的次等待遇,只提供次等的設備與服務,以達成壓迫黑人的效果。

布朗案的特殊之處在於對於種族隔離學校是否造成設備、課程以及教職員是否對於黑人學生實質劣等並無爭論──雖然實際上黑人學校在課程與教科書的提供方面仍然有所缺乏。法院認為這些可見因素(tangible factor)的比較結果實質上平等,並無不平等的情況。地方法院引用了“

隔離但平等 ”的原則,認為教育局的

種族隔離 措施不違反憲法第14條修正案的同等保護權[21]。雖然地方法院發現(根據原告一方所請的

證人 指出)在公立中國小實施種族隔離的措施確實對於黑人學生有不良、負面的影響,但是基於黑人學校和白人學校在建築物、交通措施、課程以及教職員等方面有“實質”(substantially)的平等[22],因此認為此影響仍不足以構成不平等的因素。

抗訴至最高法院

布朗訴托皮卡教育局案抗訴到最高法院時,最高法院將幾個同樣具有種族隔離教育背景事實的案子合併一起交由最高法院審理,分別是:布朗訴托皮卡教育局案(即本案,

堪薩斯州 的案子)、布理格斯訴伊利奧特案(南卡羅萊那州的案子)、戴維斯訴普林斯·愛德華郡教育局案(維吉尼亞州的案子)、貝爾頓訴

格布哈特 案(布拉訴格布哈特案)(

德拉瓦 州的案子)、以及波林訴夏普案(華盛頓哥倫比亞特區的案子)。除了波林案外,這些全部都是全國

有色人種 促進協會從旁協助訴訟的案子。鑒於這些案子本質上背景相似,都是爭取黑人學生有權進入白人學校的案子,因此後來在提到本案時,其實不僅限於發生在堪薩斯州的本案,尚包括了這些案子。且法院本身的判決也是合併判決(除波林案之外)。因此,布朗訴托皮卡教育局案其實是一個廣泛對這些所有合併審理的案子以及隨後的布朗第二案的稱呼。

本案法律爭點 法律爭點討論 由於在挑戰

種族隔離 的法律過程中,原告勢必會面對到“

隔離但平等 ”的前案法律原則,因此必須在本案中想盡辦法從該原則下手。全國

有色人種 促進協會的策略除了在下級法院舉證出種族隔離措施在實際運作上造成了許多不平等的事實,更要提出對此原則最根本性的質疑,主張在各個公立學校儘管表面上為“隔離但平等”,但實際上卻“隔離且不平等”,而且種族隔離是永遠“不可能平等”的;當然被告一方就要努力說服最高法院“隔離但平等”的原則基本上為合憲,力爭雙方所爭執的種族隔離法律為合憲。

從以上這一點來看,雙方勢必爭奪第14條修正案“同等保護權”如何解釋的主導權,以便於在論述如何適用同等保護權,同等保護權的內涵為何等問題上,達成對自己有利的解釋方法,從而論證“

隔離但平等 ”的法律原則在第14條修正案所指出的最高原則“同等保護權”底下,樣態到底為何(也就是討論該“隔離但平等”的原則到底有無違反同等保護權)。

審理過程 案件首先在1952年在最高法院舉行聽審,瑟古德·馬歇爾面對的對手是

約翰·威廉·戴維斯 ──1924年

美國總統選舉 中

民主黨 選舉的候選人,80歲,且相當雄辯。約翰·威廉·戴維斯首先提出論點,主張從

南北戰爭 結束後憲法第14條修正案的形成背景來看,當時的立法者認為同等保護權的保障範圍並不包含公立教育;瑟古德·馬歇爾另一方面則提出各方面專家的證據,證明

種族隔離 本身就是一種不平等。

言詞辯論 結束後,最高法院大法官就憲法第14條修正案的同等保護權是否應是否包括公立教育的提供無法達成共識,因此法院決定先駁回抗訴。

1953年,立場保守的首席大法官弗雷德·文森突然死於重度心肌梗塞,大法官的組成面臨改變,當時

共和黨 的總統德懷特·艾森豪隨後提名,並經

參議院 同意,產生一位新任的首席大法官

厄爾·沃倫 。然而,令所有人覺得驚奇的是,厄爾·沃倫隨後在一連串的最高法院判決中所表達的政治立場卻比一般較保守的共和黨人還要來的偏向自由派。他上任後馬上重啟布朗案的聽證。這次的聽審主要要求雙方提出理由,討論關於憲法第14條修正案是否在公立教育方面有適用餘地[25]。

瑟古德·馬歇爾在這次的重新聽審中指出第14條憲法修正案的目的是要終結任何存有分類或階級的法律[26]。他最後並指出:“這是最高法院對於憲法究竟對於

種族隔離 該采的態度作一番改變的時刻。[27]”

法院見解 當時的最高法院首席大法官

厄爾·沃倫 在完成判決之前基於本案對於美國社會變動可能帶來的重要性,積極的協調各個大法官之間的意見,最後讓九位大法官對於本案都能夠達成一致,使得最高法院在本案(及其牽涉的法律原則)上具有絕對的

拘束力 ,同時9:0的票數也表達了最高法院

種族隔離 方面采絕對反對態度的政治意涵,也因此在接下來的所有抗訴到最高法院的種族隔離爭議的法律都被判決為違憲。在厄爾·沃倫主筆,其他大法官全體加入的法院

判決書 裡面,最高法院提到了以下幾點:

為了釐清第14條修正案同等保護權的適用範圍究竟有沒有涵蓋公立教育的問題,法院對於第14條修正案需不需要采歷史解釋?亦即,第14條修正案形成時,制憲者的原意(framers' intent)是否重要?制憲者的原意可否適用在本案?

法院認為,討論制憲當時的背景,並不足以解決本案的問題,因為雙方無論如何都一定會有不同的解釋,我們根本無法確定或得知制憲者的原意究竟為何[28]。

既然制憲者的原意無法列入考量因素,解決本案問題的方法究竟為何?問題點在哪裡?

由於本案與之前的類似案件不同,在所謂的有形因素(tangible factors,例如課程、師資、建築物、硬體設備等)原告與被告並無爭論,因此本案真正的問題點在於“

隔離但平等 ”的原則是否能夠適用於本案,因此法院當然無法僅就有形因素審查;同樣的,法院也不能僅從第14條修正案形成時的背景進行比較,因為在本案中所爭執的是的是

種族隔離 在公立學校教育上面所產生的影響,但是在第14條修正案的立法當時(1868年)或者是普萊西案的“隔離但平等”原則形成時(1896年)公立學校教育尚未普及,背景完全不同,因此不能拿來討論。因此法院必須衡酌之處在於種族隔離本身在公立學校教育究竟造成了哪些影響,法院必須從公立教育在美國的發展過程,學校教育本身在現代社會所扮演的角色,以及種族隔離教育造成的實際影響面等進行綜合考量,以解決問題[29]。

現代社會中教育的本質及其功能

提供教育是現代政府的功能中最重要的一環,其作用在於培養良好的公民,使小孩子能夠認識文化價值,使其適應整個社會,並使得他能夠接受隨後一系列進入社會(社會化)的訓練,小孩子未來在社會上的發展如何,能否成功,也與他的基礎教育息息相關。以上種種,都說明了受教育是一種權利。既然政府接收了這樣的權利,必然有義務提供教育服務,且此提供必須是平等的[30]。

種族隔離 的教育措施是否剝奪了黑人學童的權利(因而違反同等保護權)?如果是,究竟這樣的措施剝奪了哪些權利?

儘管種族隔離表面上(例如在硬體設施、師資、課程等)的可見因素是平等的,但是有許多無形因素(intangible factors)卻是不平等的,例如學習的能力,與他人討論並交換意見的機會等;此外,在中國小更重要的是,隔離教育會使學童對自己形成一種“自己是次等的”的

自我認同 ,這種認同感覺會傷害學童的心靈,同樣也會影響他的

學習動機 以及未來心靈的正常成長。法院在此引進了許多心理學上的研究證明了這一點[31]。

從以上幾點論證,法院因此判決“隔離但平等”的法律原則,在公立中國小中,因為隔離的措施本身即是一種不平等(inherently unequal),因此不再適用。隔離教育違反了第14條修正案的“同等保護權”,因此違憲,法律因而不適用於個案中,黑人學童進入白人學校就讀的權利不得被拒絕[32]。

而另外一件相伴案件波林案中,因為華盛頓哥倫比亞特區由聯邦直接管轄,直接適用聯邦法律而無並無州法,法律依據不同,因此最高法院另外做出判決。由於

美國憲法 第14條修正案的同等保護權只規範州而不直接適用於聯邦[33],因此最高法院利用美國憲法第5條修正案的“

正當法律程式 ”條款,說明“同等保護權”與“正當法律程式”並不互相排斥[34],指出

種族隔離 法律的實行並沒有合理目的(any proper governmental objective),因此剝奪黑人學生進入白人學校的權利違反了憲法所保障的正當法律程式[35],且參考布朗案的判決,法院指出聯邦對於人民的基本保障責任不應該比州還輕[36]。綜合上述理由,拒絕黑人學生入學的種族隔離措施因此違憲,黑人學生得進入白人學校就讀。

布朗第二案 雖然最高法院已經將公立學校教育需

種族隔離 的法律宣告為違憲,但是並沒有詳細地談到如何執行的問題。鑒於美國社會的複雜,各州之間可能都有不同的社會情況,最高法院因此在布朗案做成決定的隔年(1955年),邀請各州的法務部長以及聯邦的法務部長討論如何執行的問題[37]。最高法院經過多方討論之後做出判決,決定將所有類似的公立學校種族隔離教育的法律爭議案件重新發還各級地方法院,並且指定各級法院必須依照布朗案中所創立的一些原則進行審查,並且依照各地區不同的社會情況做出裁判。[38]。這個判決就是通稱的“布朗第二案”(Brown II)[39]。最高法院指出,在各州轉型至非種族隔離為基礎的教育系統的過程中,各級法院可以終結任何可能遇到的障礙[40]。

然而,最高法院鑒於各地區可能的複雜性,並沒有強制必須要在什麼時間之前完成廢除

種族隔離 的措施;相反地,法院僅指出此等解除種族隔離的措施必須以“十分謹慎的速度”(with all deliberate speed)實行。而這也造成有些州(特別是南方各州)常藉故而拖延實行廢除種族隔離的措施[41]。

波林案 波林訴夏普案的發生是由一位理髮店擁有者領導黑人學生要求進入白人學校遭拒而開始的。美國的首都──

華盛頓哥倫比亞特區 ──自美國立國以來一直是許多黑人居住的重要地區,然而這個地區對於黑人並沒有特別的友善,保留了許多

種族隔離 的習慣與制度。美國政府在二戰之後廢除軍隊種族隔離的措施在特區也沒有引起任何的關於廢除種族隔離的回應與行動。在1950年之前這個地方的傳統黑人社群領導──如教會、婦女聯誼會、公共集會所等──一直無法組織起有效的反對種族隔離措施運動,即使這個地區有許多的社經條件不錯,服務於政府機構的的黑人,他們對於自己的孩子只能享有次等教育設施的現狀仍然保持沉默。

這樣子的現象一直到1950年才有些不同。當地的一位理髮店擁有者賈德納·畢沙帶領著十七位黑人學生前往一所新的白人學校約翰·菲立普·索沙高中,要求校方許可這幾位學生進入校園,並且接受他們的入學註冊。雖然這所學校設備優良,地幅廣大,明顯可以再收好幾名學生,但校方基於種族因素而拒絕。賈德納·畢沙隨後接觸律師查理斯·漢彌爾頓·休士頓(英語:Charles Hamilton Houston)尋求協助,查理斯·漢彌爾頓·休士頓決定要求教育當局提供黑人學校平等的設施,過程中並未與全國

有色人種 促進協會有任何接觸。1950年在訴訟準備的過程中,查理斯·漢彌爾頓·休士頓的心臟疾病發作,健康狀況惡化,因此把這件案子託付給他的同事兼好友詹姆士·納布瑞特(英語:James Nabrit),詹姆士·納布瑞特後來決定將目標改變,從原本要求提供平等的設施轉為攻擊

種族隔離 本身的法律而提起訴訟。

地方法院判決駁回本件訴訟,但最高法院發給調卷令(英語:certiorari),允許原告直接抗訴至最高法院。

和其他布朗案不同的是,雖然這件案子抗訴至最高法院時和其他布朗案合併審理,但是最高法院將本案與其他布朗案分別審判,因此一般認為波林案是布朗案的相伴案件(companion case)。

社會影響 對於教育的影響

最高法院的判決明確指出

種族隔離 的教育措施違憲必須終止,因此美國各地的中國小自此以後種族隔離的現象不再繼續存在;另外,由於本案的法律原則後來在他案也同樣擴張適用,因此影響層面也擴及至大學教育,美國的大學中原本存在的種族隔離政策也因此被解釋為違憲。

然而,最高法院的判決只說明各地應以“十分審慎的速度”改善,並未明確訂定措施必須完成的限制期間,因此在美國各地(特別是南方)出現了不同程度的“抗爭”,藉以拖延中國小中種族融合措施的完成。

例如,在1956年,由 101 位分別來自各地的政治人物、國會議員及參議員共同簽署並發表了《南方宣言》,反對最高法院關於廢除

種族隔離 措施的要求。

1956年在維吉尼亞州,參議員哈利·伯德組織了一系列的反對活動,例如為了避免

種族隔離政策 被廢止而乾脆選擇關閉學校[42],以及聯合當地議員建立一系列阻止廢除種族隔離措施的法案(雖然這些法案後來大多被法院廢除)。

1957年在

阿肯色州 ,州長奧爾弗·法柏斯命令了當地的國民兵阻擋黑人學童進入當地的小岩城中央中學就讀。雖然州長後來與總統德懷特·艾森豪面談後撤走了當地國民兵,卻縱容當地的種族主義份子在校園周圍引起動亂,阻擋黑人學生上學,甚至還把黑人學生趕出了學校,也因此艾森豪總統派出美國第101空降師中的 1,000 位

傘兵 來維持秩序,協助黑人學生能夠順利進入學校就讀[43][44][45]。

在1957年,

佛羅里達州 對於最高法院的判決回應有些不同。當地的議員駁斥最高法院的判決,並且宣稱這個判決無效。然而佛羅里達州的州長萊羅伊·柯林斯拒絕簽署,並聲明州必須遵守最高法院的判決。當地盛行的觀光產業以及外界對於佛羅里達州的印象可能就是導致議員和州長態度分歧這一現象的原因。

1963年,阿拉巴馬州州長喬治·華萊士率領該州國民兵阻擋了

阿拉巴馬大學 的校門,象徵性地不讓兩名獲準入學的黑人學生進入校園,宣稱“禁止

中央政府 的非法活動”。聯邦法務部副部長

尼古拉斯·卡岑巴赫 因此還受派到當地與喬治·華萊士斡旋。最後約翰·甘乃迪總統簽署了命令,使國民兵指揮權由州轉移至聯邦,迫使喬治·華萊士放棄計畫。這也就是著名的“

擋校門事件 ”("Stand at the Schoolhouse Door")[46],而這也是他當選州長時“

種族隔離 永遠存在”("segregation now, segregation tomorrow, segregation forever")[47]政策的象徵之一。

對於黑人爭取權利的影響

本案對於社會的影響是相當巨大的,影響層面不只有在教育方面,隨後有許多黑人都對於不公平的

種族隔離 措施提起訴訟,並且引用本案作為理由,常常獲得勝訴。本案判決確實對於黑人爭取廢除種族隔離有巨大的幫助。例如在1955年,羅薩·帕克斯為了抗議阿拉巴馬州

蒙哥馬利市 關於公共汽車必須依種族不同隔離乘坐的法律規定,她自己因為拒絕在種族隔離的公共汽車上讓位給白人而被逮捕,後來在全國

有色人種 促進協會的協助下以全體黑人市民的名義對市政府起訴,主張市政府的法律違憲,並且引用布朗案作為辯護理由,最後獲得勝訴[48],罷坐行動的目的最終獲得成功。

然而由於布朗第二案並沒有明確訂定廢除種族隔離

學校制度 的明確時間,因此許多州政府常藉故拖延廢除

種族隔離 措施,且許多州政府同樣也以判決本身只限於教育設施的改進,並沒有規定其他設施也必須同步廢除種族隔離使用為理由而繼續實行種族隔離的制度。州政府的這些作為反激起了黑人更團結一致對抗種族隔離、爭取權利。除此之外,限於憲法本身是一部規範國家與人民之間關係的法律,判決本身只能規範政府的作為,使政府不得實行種族隔離措施,對於私人間的關係仍無法限制,例如許多私人擁有的餐廳及交通業服務者仍然還是依據種族的不同而有

差別待遇 。

為了達成全面廢除種族隔離的目的,在

馬丁·路德·金恩 倡導不合作運動的理念下,民權運動一步一步的展開,挑戰美國各地對於黑人不合理的歧視以及種族隔離。例如就在羅薩·帕克斯因為搭乘公共汽車拒絕讓座給白人而被逮捕後,名為

蒙哥馬利 改進協會的組織於是成立,在馬丁·路德·金恩的帶領之下開始了罷坐公共汽車、集體

杯葛 的民眾運動。直到國會通過1964年民權法案,禁止所有的公共場所(public accommodation)[49]對黑人隔離或歧視,這一問題才初步獲得解決。

批評與讚賞 威廉·倫奎斯特在1952年他還是大法官羅伯特·傑克遜的助理時寫了一則標題為《種族隔離案件的一個隨意想法》的備忘錄。他寫道:

我知道我這么寫顯然非常的不人道,我一直被我‘自由’的同事們痛責,但我認為普萊西案是對的。對於多數族群不應剝奪少數族群的依憲法保障的權利這樣的論述,這個論述的答案只能存在於理論中。事實上長時期下來,在一個社會裡本來就是由多數族群決定什麼樣的權利是憲法所保障的權利……

雖然威廉·倫奎斯特本人後來在他1971年成為大法官的國會備詢以及1986年成為首席大法官的國會聽證上,否認那份備忘錄是他寫的[51][52]。而他本人在大法官任期內也沒有任何要把布朗案推翻的意思。

布朗案的判決仍然是充滿爭論的。黑人大法官克拉倫斯·湯瑪斯在

密蘇里州 訴詹金斯案[54]寫下意見,指出布朗案事實上被法院所誤解了:

… 布朗案並沒有指出‘種族孤立’的學校本質上是不平等的;判決中所指出的傷害原因只有出自於‘法律上的隔離’,而沒有‘事實上的隔離’。事實上,布朗案判決的做成並不需要依賴任何心理學上或社會科學上研究而得的知識。一個基本的原理事實是政府不能依據種族的不同而有任何對公民的歧視……

種族隔離 並不是因為會對人產生心理上次等的自我認同而違憲。真正使

種族隔離制度 違憲的原因是因為這些公立學校提供了不平等的教育設施而違反了憲法第14條修正案,就算情況倒過來換成白人小孩因為得到較差的資源而對自我產生恥辱感也是一樣。心理上的傷害或利益在是沒有關連性的。……就如同我們所見的一樣,廢除種族隔離措施並沒有如預期一般大幅促進黑人學生的學習成就,因此我們沒有理由認為黑人學生在周遭環境的成員全與自己同種族時──與周遭是一個種族融合的環境的相較情況下──就會學習的比較差。黑人學校因為特殊的‘歷史與傳統’,可以有不同的功能。例如學校象徵黑人社區的中心,或者提供黑人自己獨立不同的領導才能、成就等教育榜樣。

某些注重解釋憲法原文意涵的人,例如有名的勞爾·伯格在他1977年所出版的書《用司法統治國家》中,解釋布朗根據憲法第14條修正案的意涵原本無法受到保護。他引用1875年民權法案制訂時同樣並沒有禁止學校

種族隔離 佐證這樣的論述[56]。然而同樣注重解釋憲法原文意涵的人如聯邦第十巡迴法院的法官麥克·麥康奈爾在他的文章“文本主義與廢除種族隔離的判決”卻主張當時制訂憲法第14條修正案的立法者,在試圖重新塑造美國種族現狀的情況下,會支持南方的公立學校廢除種族隔離措施[57]。

布朗案同時也招來了一些自由派作家的批評,有些人認為首席大法官

厄爾·沃倫 依賴心理學知識確立種族隔離帶給黑人學童傷害是不必要的。舉例來說,德魯·戴茲寫道:

過去我們早已經建立一套衡量種族分類法律是否違憲的方法,這些方法並沒有使用任何心理上的傷害或者是社會科學實證的證據作為衡量基準。這樣的方法是建立在平林訴合眾國案中所指出的原則:‘對於所有自由人來說,僅僅因為祖先不同而有差別待遇,這樣的差別待遇就其本質而言是可憎的,因為身為自由人的可貴之處就在於他與其他人相比時皆有

平等原則 的適用,以作為他存在的前提。’

1954年布朗案出現判決結果之前,

種族隔離 明顯的很少創造過任何真正的平等。撇開心理上的因素不談,單就硬體設施而言,黑人所能享有資源的遠遠不及白人。這些事實都在幾次的法院判決中顯示出來……因此,最高法院現實中可以有的選擇,不是維持種族隔離、廢棄要求實踐平等的主張,就是禁止種族隔離以達成實現平等的目標,沒有第三種選擇。每一種選擇都會違反憲法本文的意涵,但違反憲法已是不可避免的,因為種族隔離與平等本質上就不能相容,制憲者在當時不可能想到這一點,因此兩者不能兼得。當所有人認清這一點的時候,最高法院很明顯的會選擇平等,而禁止州法進行的

種族隔離 。賦予憲法第14條修正案生命的正是平等,而非隔離,這是在法律尚未成文之前就已存在的事實了。

美國官方當局則是毫無異議的給予布朗案掌聲。2004年5月布朗案屆滿五十周年時,美國總統喬治·布希在慶祝“布朗訴托皮卡教育局案國家歷史遺址”成立的場合中,稱呼布朗案“一個使美國永遠更好的判決”。大部分的參議員及眾議員都對這件案子大聲歡呼。