楊苡與巴金夫婦交往多年,有著親歷者的諸多第一手資料。本書記錄了楊苡與巴金的交往故事,再現了一個年代的歷史背景,有著一定的史料價值,對於讀者了解一代文學巨匠巴金的文學思想以及他對現代文學以及文化的貢獻頗有助益。

基本介紹

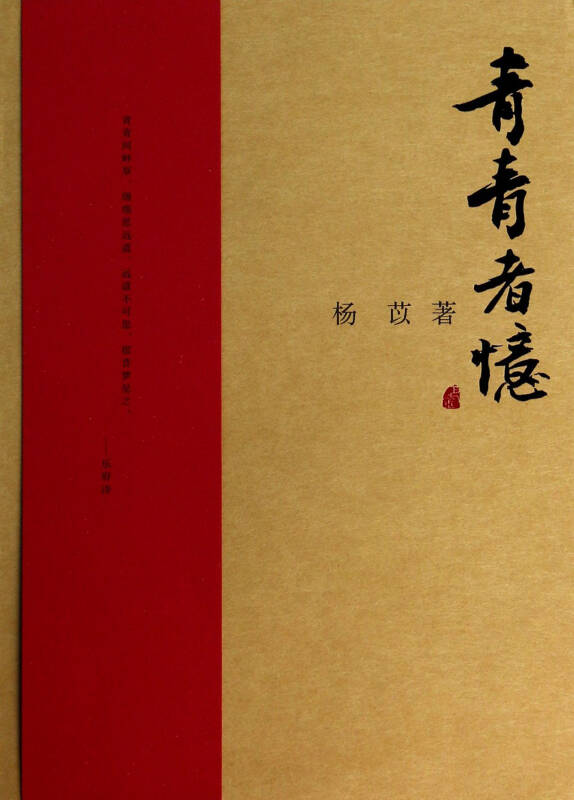

- 書名:巴金研究叢書:青青者憶

- 作者:楊苡

- ISBN:9787309101249

- 頁數:129頁

- 定價:28.00元

- 出版社:復旦大學出版社

- 出版時間:2013年11月1日

- 裝幀:平裝

- 開本:16

- 語種:簡體中文

內容簡介,作者簡介,圖書目錄,後記,序言,

內容簡介

《巴金研究叢書:青青者憶》指出我們每個人都有更多的愛、更多的同情、更多的精力、更多的時間,比用來維持自己生存所需要的多得多,我們必須為別人花費它們,這樣我們的生命才會開花。道德、無私心就是人生的花。

作者簡介

楊苡,原名楊靜如,一九一九年九月生於天津。著名翻譯家,中國作家協會會員。先後就讀於天津中西女校、西南聯大外文系、重慶中央大學外文系。一九三五年開始文學創作, 主要作品有兒歌《自己的事自己做》、《今天我做值日生》。一九四四年開始翻譯文學作品,譯作有《永遠不會落的太陽》、《俄羅斯性格》、《偉大的時刻》、《呼嘯山莊》、《我赤裸裸地來:羅丹傳》(合譯)、《天真與經驗之歌》、《兄妹譯詩》(合譯)。其中,《呼嘯山莊》曾獲南京市文聯金陵文學翻譯獎,至今已再版數十次,被列為全國優秀暢銷圖書,其精裝本被英國勃朗特紀念館收藏;《天真與經驗之歌》於二〇〇七年獲江蘇省作協首屆紫金山文學翻譯獎。

圖書目錄

那如夢的往昔歲月

關於“巴金書簡”

附錄一:林寧一九八五年三月八日寫給楊苡的信

附錄二:林寧一九八五年四月二日寫給楊苡的信

附錄三:巴金一九九二年一月二十二日寫給楊苡的信

附錄四:《醉》(巴金)

可怕的間隔

堅強的人

夢蕭珊

碎夢難拾

看見月光想哭的孩子

淮海路淮海坊五十九號

戰戰兢兢

巴金的心愿

我們的“快樂王子”

真像在做夢

愛征服一切

Adieu!敬愛的先生!

夢李林

從夢中走出

夢回武康路(代跋)

關於“巴金書簡”

附錄一:林寧一九八五年三月八日寫給楊苡的信

附錄二:林寧一九八五年四月二日寫給楊苡的信

附錄三:巴金一九九二年一月二十二日寫給楊苡的信

附錄四:《醉》(巴金)

可怕的間隔

堅強的人

夢蕭珊

碎夢難拾

看見月光想哭的孩子

淮海路淮海坊五十九號

戰戰兢兢

巴金的心愿

我們的“快樂王子”

真像在做夢

愛征服一切

Adieu!敬愛的先生!

夢李林

從夢中走出

夢回武康路(代跋)

後記

夢回武康路

我撳了一下門鈴,然後等著,抬頭呆望著那棵高大的棕櫚樹。裡面很快地有了腳步聲走近、走近……門開了,是九姐叫著我的名字,還是瑞珏?是小林、小棠、國燥?還是那個多年也沒見到的小祝?記不清了!好像我這次並沒有走過了幾個大門!像在那年一次糊裡糊塗又走過了,錯過了才又回頭走,進門我笑著告訴巴先生,我說我不善於認門,記門牌號碼,只會記住武康路斜對面有個小店門口的標誌。巴先生大笑說(用他改不了的川音):“二天①人家小店的標誌變了,你就又找不著了!”

這時,我急忙走進,開心地跟每一個迎接我的人打招呼。巴先生端坐在他專用的椅子上,似乎不大會笑了,兩年沒見,卻連聲音也沒有。當然我們這些老朋友也從來不在乎有沒有見面就擁抱的洋習慣,我只是興致勃勃地走向前握住他的手說:“李先生,你終於從醫院回來了!太好了!真的是太好了!”

猛地聽到濟生在我背後大聲說,還是那樣急促的,也是改不了的川音!他說:“你真是……老兄怎么回來呀,他想回家也回不了哪!”我也叫起來:“是你告訴我他想回家看看的!汽車送到家,你們用輪椅抬呀,推呀……”濟生幾乎要發怒了,忽然他的口氣軟下來,嘆了一聲慢慢說:“九姐也不在嘍,我們沒敢告訴他。老兄早就坐不起來了。”

濟生的話像一把沉重的鐵錘,一下子錘碎了我紛亂的夢。那年二月下旬,濟生從上海打來的電話,他告訴我那年不知怎么時興拜早年,一批又一批地進行禮節性的“騷擾”(鞠躬、握手,說些套話),還沒到大年初一,我們的巴老開始感冒咳嗽。到了初一當晚發燒,呼吸衰竭,病情惡化,到初三就被推進了重症病房。直到三月一號,這十幾天經過幾次病危搶救,才送回他自己的病房。聽說他痛苦地進出一句道謝說:“我是為大家活著!”從此以後,直到二oo五年,再也不會有什麼奇蹟,巴先生終於得到解脫,與世長辭!現在我說“解脫”是否有些殘酷?但是也直到這一天,我才能說出。在濟生打了電話之後,有一天我做了一個奇特的夢,而這之前我確實“夢回武康路”,以後還不止一次進了那個大門!迎接我的是裡面的一片歡聲笑語! 奇特的夢像無聲電影,但不是上世紀三十年代那種黑白片,卻是藍天白雲,鋪滿綠草的山坡,還有一些不知名的絢麗多彩的小花在和煦的風中搖擺。巴先生端坐在輪椅上,微笑地望著遠處的山坡,遠遠的山坡上,站著他的親人:筆名“蕭珊”的蘊珍,瓊如九姐,瑞珏么妹,對了,還有他那永遠沉默著的大李先生——堯林三哥!他還是抱著雙臂,深情地望著他的兄弟!他是在一九四五年十一月二十二日離開了這個世界的,這個日子真太遙遠了!似乎應該還有大哥李堯枚,但我並未見到。

忽然,我發現我們的“巴先生”正從他的輪椅上轉身,很慢!很慢!他竟邁出右腳下了輪椅,重重地踩在地面上,然後左腳跟著下去落定!居然沉穩地向著山坡那方走去!他自己在走,而且走得那樣頑強!這真是個奇蹟!

我感覺我在喊叫,可是並沒有,卻是蕭珊特有的嬌柔的聲音,她在喊著:“巴先生,快來,快來,加油!加油!”一邊喊一邊還使勁拍著她的雙手!

這個聲音一直在我耳邊縈繞,直到我驚醒!夢醒了!像一朵藍色的“勿忘我”小花一樣無聲息地落在地上,有著一雙“明亮的大眼睛”的朋友,她那“加油”聲卻從山坡上飄蕩過來,伴隨著含著微笑的巴先生,正在走向山上他眾多的親朋好友!

那邊的天空瀰漫著濃郁的親情和友情的香氣,這么多年,他滔滔不絕地說真話,如今想對親人和讀者說的話全被喉頭封住了。早在一九九七年,在醫院裡,我向巴先生最後握手告別,那時,他也只能抖抖地用川話低聲對我說:“多寫!”有人以為他是說“多謝”,這是誤會。我只能交給他我一生的感謝。從一九三六年開始,我秘密享受著這份作者與讀者之間的情誼。這種類似手足之情的互相關切一直延續,也只有我虧欠他的,而他對人永遠是奉行“生命是給予而不是獲取”這個原則!在我遇到困難時,總是巴先生默默地伸出援助之手,雖然有近十年的音信隔斷。但是在一九七二年四月,我又獲得了自由,又走進了武康路,瑞珏為了我報了“臨時戶口”算是她的好朋友。深夜在九姐和瑞珏的臥房裡,九姐從箱中取出蕭珊最後的相片遞給我:她躺著,緊閉雙眼,巴先生含淚站在她身旁,和他最親愛的妻子訣別!

在二〇〇五年十月十七日的下午,我的好友不斷地用電話告訴我彌留中老人的病情。我居然巴望醫生早一點結束他的苦痛,我甚至認為用這樣那樣的搶救手段是殘酷的!後來,我居然在想,為什麼他身旁的人們沒有用樂聖貝多芬的“命運交響樂”給他送行?

過了八年,我才有勇氣拿出這一堆支離破碎的拙劣文字,我不想再用眼淚祭奠他的亡靈,只用這本小書記載著超過半個世紀的友情。他會提醒我這是自然規律,而我們都不迷信。我也許不該提起那個荒誕的夢,很久以來,人家斥責說,做夢是唯心的,而我們應該是元所畏懼的唯物主義者。夢醒時分,我認為這個夢是不祥之兆,但我又多奢望著人死後會有靈魂,這種想法荒謬而奢侈,因此除了對我的好友虞非子談起過,我不想被人說我是痴人說夢甚至說是“瞎編”!畢竟魯迅說過,做夢是自由的,說夢就不自由。但是巴先生是個愛做夢的人,一九九二年,他還在給我的信上說:“想想寫《雪泥集》那些信函的日子真像在做夢。”而在一九四一年,他在信里還說過,有夢的人是幸福的。

最早聽我向他絮叨這個夢的虞非子,也是唯一在多年前熬夜把這堆思緒紛亂、難以梳理的紙張用電腦編訂成冊的“小友”,沒有他的鼓勵和幫助,根本就不會有這本小書。還有我那些“小友”們(我看著他們從多幻想的青年走向成熟的中年,甚至有的已做了外公外婆或爺爺奶奶!),十幾年來,他們給我那么多的對老人的偏愛和實際的幫助,總是像一道道陽光射進我的陰暗的小屋。我感謝他們每一個人,也希望我所有的朋友都能讀懂巴金,理解我們那一代人曾有過的豐富多彩的人生,而未來將更加美好!

我提起“命運”這首交響樂,是因為當我們那一代青年學生對現實失望時,往往在音樂中尋求慰藉。二十世紀三十年代,大哥李堯枚去上海看望巴金時,臨行拿出“Sonny Boy”的唱片留給他最鐘愛的四弟,從一九三八年起,三哥堯林從研究小提琴又開始喜歡John Mc-Cormack這個抒情男高音的唱片。我們懂得生活是豐富多彩的。在遇到挫折時,我們會微笑地相對!

現在我在想,如果巴先生還在,他會靠在枕上笑眯眯地望著電視中老Smith在搖擺著他開始衰老的身體,那樣熱情地唱著“Hey,Jude”,當老Smith又唱到“take a sad song and make it better”時,他連續地唱著“better,better,better”……我忽然激動地流下眼淚,我相信我們“敬愛的先生”如果還活著也會激動的。

他從來是深愛年輕人,尊重年輕人的追求與愛好,他懂得我們都是從年輕時跌撞過來的!老Smith已經六十歲了,他的面容多少有點巴先生當年的影子。這時電視中傳來青年音樂人汪峰的深沉有力的聲音:“音樂的力量!音樂的魅力!音樂不死,音樂可以改變這個世界!”我覺得巴先生也會站起來和我一起鼓掌,並且又一次對我說:“他們這一代年輕人比我們有希望,他們是幸福的!”

二〇一三年九月於南京

我撳了一下門鈴,然後等著,抬頭呆望著那棵高大的棕櫚樹。裡面很快地有了腳步聲走近、走近……門開了,是九姐叫著我的名字,還是瑞珏?是小林、小棠、國燥?還是那個多年也沒見到的小祝?記不清了!好像我這次並沒有走過了幾個大門!像在那年一次糊裡糊塗又走過了,錯過了才又回頭走,進門我笑著告訴巴先生,我說我不善於認門,記門牌號碼,只會記住武康路斜對面有個小店門口的標誌。巴先生大笑說(用他改不了的川音):“二天①人家小店的標誌變了,你就又找不著了!”

這時,我急忙走進,開心地跟每一個迎接我的人打招呼。巴先生端坐在他專用的椅子上,似乎不大會笑了,兩年沒見,卻連聲音也沒有。當然我們這些老朋友也從來不在乎有沒有見面就擁抱的洋習慣,我只是興致勃勃地走向前握住他的手說:“李先生,你終於從醫院回來了!太好了!真的是太好了!”

猛地聽到濟生在我背後大聲說,還是那樣急促的,也是改不了的川音!他說:“你真是……老兄怎么回來呀,他想回家也回不了哪!”我也叫起來:“是你告訴我他想回家看看的!汽車送到家,你們用輪椅抬呀,推呀……”濟生幾乎要發怒了,忽然他的口氣軟下來,嘆了一聲慢慢說:“九姐也不在嘍,我們沒敢告訴他。老兄早就坐不起來了。”

濟生的話像一把沉重的鐵錘,一下子錘碎了我紛亂的夢。那年二月下旬,濟生從上海打來的電話,他告訴我那年不知怎么時興拜早年,一批又一批地進行禮節性的“騷擾”(鞠躬、握手,說些套話),還沒到大年初一,我們的巴老開始感冒咳嗽。到了初一當晚發燒,呼吸衰竭,病情惡化,到初三就被推進了重症病房。直到三月一號,這十幾天經過幾次病危搶救,才送回他自己的病房。聽說他痛苦地進出一句道謝說:“我是為大家活著!”從此以後,直到二oo五年,再也不會有什麼奇蹟,巴先生終於得到解脫,與世長辭!現在我說“解脫”是否有些殘酷?但是也直到這一天,我才能說出。在濟生打了電話之後,有一天我做了一個奇特的夢,而這之前我確實“夢回武康路”,以後還不止一次進了那個大門!迎接我的是裡面的一片歡聲笑語! 奇特的夢像無聲電影,但不是上世紀三十年代那種黑白片,卻是藍天白雲,鋪滿綠草的山坡,還有一些不知名的絢麗多彩的小花在和煦的風中搖擺。巴先生端坐在輪椅上,微笑地望著遠處的山坡,遠遠的山坡上,站著他的親人:筆名“蕭珊”的蘊珍,瓊如九姐,瑞珏么妹,對了,還有他那永遠沉默著的大李先生——堯林三哥!他還是抱著雙臂,深情地望著他的兄弟!他是在一九四五年十一月二十二日離開了這個世界的,這個日子真太遙遠了!似乎應該還有大哥李堯枚,但我並未見到。

忽然,我發現我們的“巴先生”正從他的輪椅上轉身,很慢!很慢!他竟邁出右腳下了輪椅,重重地踩在地面上,然後左腳跟著下去落定!居然沉穩地向著山坡那方走去!他自己在走,而且走得那樣頑強!這真是個奇蹟!

我感覺我在喊叫,可是並沒有,卻是蕭珊特有的嬌柔的聲音,她在喊著:“巴先生,快來,快來,加油!加油!”一邊喊一邊還使勁拍著她的雙手!

這個聲音一直在我耳邊縈繞,直到我驚醒!夢醒了!像一朵藍色的“勿忘我”小花一樣無聲息地落在地上,有著一雙“明亮的大眼睛”的朋友,她那“加油”聲卻從山坡上飄蕩過來,伴隨著含著微笑的巴先生,正在走向山上他眾多的親朋好友!

那邊的天空瀰漫著濃郁的親情和友情的香氣,這么多年,他滔滔不絕地說真話,如今想對親人和讀者說的話全被喉頭封住了。早在一九九七年,在醫院裡,我向巴先生最後握手告別,那時,他也只能抖抖地用川話低聲對我說:“多寫!”有人以為他是說“多謝”,這是誤會。我只能交給他我一生的感謝。從一九三六年開始,我秘密享受著這份作者與讀者之間的情誼。這種類似手足之情的互相關切一直延續,也只有我虧欠他的,而他對人永遠是奉行“生命是給予而不是獲取”這個原則!在我遇到困難時,總是巴先生默默地伸出援助之手,雖然有近十年的音信隔斷。但是在一九七二年四月,我又獲得了自由,又走進了武康路,瑞珏為了我報了“臨時戶口”算是她的好朋友。深夜在九姐和瑞珏的臥房裡,九姐從箱中取出蕭珊最後的相片遞給我:她躺著,緊閉雙眼,巴先生含淚站在她身旁,和他最親愛的妻子訣別!

在二〇〇五年十月十七日的下午,我的好友不斷地用電話告訴我彌留中老人的病情。我居然巴望醫生早一點結束他的苦痛,我甚至認為用這樣那樣的搶救手段是殘酷的!後來,我居然在想,為什麼他身旁的人們沒有用樂聖貝多芬的“命運交響樂”給他送行?

過了八年,我才有勇氣拿出這一堆支離破碎的拙劣文字,我不想再用眼淚祭奠他的亡靈,只用這本小書記載著超過半個世紀的友情。他會提醒我這是自然規律,而我們都不迷信。我也許不該提起那個荒誕的夢,很久以來,人家斥責說,做夢是唯心的,而我們應該是元所畏懼的唯物主義者。夢醒時分,我認為這個夢是不祥之兆,但我又多奢望著人死後會有靈魂,這種想法荒謬而奢侈,因此除了對我的好友虞非子談起過,我不想被人說我是痴人說夢甚至說是“瞎編”!畢竟魯迅說過,做夢是自由的,說夢就不自由。但是巴先生是個愛做夢的人,一九九二年,他還在給我的信上說:“想想寫《雪泥集》那些信函的日子真像在做夢。”而在一九四一年,他在信里還說過,有夢的人是幸福的。

最早聽我向他絮叨這個夢的虞非子,也是唯一在多年前熬夜把這堆思緒紛亂、難以梳理的紙張用電腦編訂成冊的“小友”,沒有他的鼓勵和幫助,根本就不會有這本小書。還有我那些“小友”們(我看著他們從多幻想的青年走向成熟的中年,甚至有的已做了外公外婆或爺爺奶奶!),十幾年來,他們給我那么多的對老人的偏愛和實際的幫助,總是像一道道陽光射進我的陰暗的小屋。我感謝他們每一個人,也希望我所有的朋友都能讀懂巴金,理解我們那一代人曾有過的豐富多彩的人生,而未來將更加美好!

我提起“命運”這首交響樂,是因為當我們那一代青年學生對現實失望時,往往在音樂中尋求慰藉。二十世紀三十年代,大哥李堯枚去上海看望巴金時,臨行拿出“Sonny Boy”的唱片留給他最鐘愛的四弟,從一九三八年起,三哥堯林從研究小提琴又開始喜歡John Mc-Cormack這個抒情男高音的唱片。我們懂得生活是豐富多彩的。在遇到挫折時,我們會微笑地相對!

現在我在想,如果巴先生還在,他會靠在枕上笑眯眯地望著電視中老Smith在搖擺著他開始衰老的身體,那樣熱情地唱著“Hey,Jude”,當老Smith又唱到“take a sad song and make it better”時,他連續地唱著“better,better,better”……我忽然激動地流下眼淚,我相信我們“敬愛的先生”如果還活著也會激動的。

他從來是深愛年輕人,尊重年輕人的追求與愛好,他懂得我們都是從年輕時跌撞過來的!老Smith已經六十歲了,他的面容多少有點巴先生當年的影子。這時電視中傳來青年音樂人汪峰的深沉有力的聲音:“音樂的力量!音樂的魅力!音樂不死,音樂可以改變這個世界!”我覺得巴先生也會站起來和我一起鼓掌,並且又一次對我說:“他們這一代年輕人比我們有希望,他們是幸福的!”

二〇一三年九月於南京

序言

《青青者憶》——取這個書名的人是我們的辛笛大哥。他仿佛又笑眯眯地站在我面前,用他那特有的沙啞的男高音對我說:“靜如,我送你這個書名,本來是我自己要用的,還是送給你吧,也算是送給老巴!還是早點把這本書弄出來好!”

唯一叫巴金先生“老巴”,也是最後一位這樣稱呼他的老朋友,已經在二〇〇四年元月離去了,一個平靜從容的長眠,因為他知道和他同甘共苦一生的老伴文綺姐在那邊還等著跟他攜手同行,他們並沒有分離很久。

我也曾幻想過這堆文稿早日成書,雖然我深知其中的文字粗淺,雜亂無章。但我確曾希望著有一天巴金先生會用他顫抖的手指吃力地翻著紙頁,那時他已坐在輪椅上,已經笑不出來,只能使勁說:“多寫,多……寫!”其實這還是一九九七年十一月下旬的事,卻是在華東醫院的最後一面!不久他就日夜躺在病床上,再也不能努力做出笑容接受人們的問安了。

我記得到了二十一世紀初,一天在電話里從濟生口中傳來他四哥突然患了重病的訊息。我問他:“你四哥還能坐在輪椅上么?”這以前我曾聽濟生說“老兄”多想回武康路家裡看看九姐,又想再去淮海坊看看,我忽然傻傻地在電話里問濟生:“你們就不能陪他坐輪椅去轉轉么?”濟生嘆息著:“你真是!不可能了!”於是我才領悟到再也不可能讓他看我的一篇篇支離破碎的文字了!

一個個不切實際的幻想破滅了,我們畢竟不能違抗自然規律!但是我卻常常聽見我心上響起一連串的“如果”——如果沒有那長達十年的浩劫,如果沒有那幾十年時起時落的風風雨雨,如果在暴風雨初來時他們倆還能得到朋友們的安慰和鼓勵,如果我那個天真坦率的老朋友蕭珊還能禁得起那一切羞辱,也許她不至於得了不治之症……也許巴金先生還可以活得更長久一些,能看到他疼愛的小端、小晅長大成人!但我知道他苦苦想念蕭珊,有天他對我說:“長壽是個懲罰。”他說這話時很吃力,而我這個聽者卻只能強忍住淚水,笑著說:“活下去就是勝利!”

十七歲的高中生悄悄地寫信給她心目中最敬仰的“先生”,傾吐她對封建制度的憎恨,她所有的苦悶、寂寞、孤獨和對自由的渴望。那個時候,不止是我一個傻孩子這樣做,還有我不認識的不知有多少年輕人都是這樣如饑似渴地尋找指路明燈,因為他們(或她們)在自己的環境裡感到無助和失望。我在中學的一個好友,她比我低一屆,是東北出來的,在天津她沒有家,因此住校。她勇敢地投進了抗日的行列,一九三八年輾轉到了延安,改名“林寧”。她也是在“一二·九”運動之後寫信給巴金先生的中學生之一。到了延安之後,我們的先生在信上對她說:“你這條路走對了!”在延安“審乾”時,她受審查,被抄家,這封信當時也被“抄”走了!

半個世紀以後我鼓勵林寧去北京的招待所見了巴金,她寫了一封長信給我。到了一九九一年,我又一次在北京和老同學相聚,回憶過去各自的遭遇,她和我都感慨萬千!

但無論如何我們都永遠不會忘記我們年輕時的引路人,我們能理解巴金先生為什麼給我們不同的鼓勵,顯然他認為我們的性格和所處的環境不同。他鼓勵林寧早日離開淪陷區,卻勸我忍耐,安心讀書,不要一心想離開“家”。這就是當年曾被巴金先生在他的《感想》一文中稱作“十七歲的孩子”的我。他寫道,他為她“淌了眼淚”,因為後來他也身陷“孤島”(上海)了!直到一九四〇年八月,我這才第一次見到巴金先生,當時我已二十一歲!

如今我已達到九十三歲高齡,想到一生中有幾次和死亡接近,也就懶得數算了,正如風中之燭,隨時吹熄!和我同代的朋友們一個個相繼離去,好友林寧也早在二十年前搶先走向另一個世界,而我們敬愛的“先生”受盡了多年疾病的折磨,終於在二〇〇五年也得到了解脫!

我至今不能忘記在武康路家裡他還能跟朋友們談笑風生時,他笑我從前居然可以寫十七頁那樣長的信給他。我也記得在八十年代初和中葉,那真是一長段美好的令人振奮的新時期,我們,還有黃裳、辛笛都忘記了自己的年齡,在聊天時,想起那場浩劫,我們都笑著說:“活下去真好!”巴金先生愛撫地摸著小孫女的頭,對我說:“未來總是有希望的!”

現在還有沒有像我們這樣的讀者和作者能夠通信幾十年、結成真正的友情和信任呢?沒有絲毫功利的動機,不摻雜任何雜念的絮叨,只是把心上掠過的快樂、煩惱和痛楚一股腦兒交給讀信的人,絕無顧忌,也不必設防,更不必害怕紙上的隻言片語被別人“存底”!我從年輕時到年老還能保持這個習慣,任憑我的筆流出我的歡樂和哀思,這個習慣是巴金先生給予我的。因為朋友之間必須說真話,要堅持不說假話,寧可沉默,這才是待人處事的基本原則!我們年輕時喜歡把巴金先生稱為心靈醫生,他能醫治心靈上的創傷,能在我軟癱下來時支撐我,扶我站起來,這種友誼現在在這個世界也許漸漸飄去了!

七十多年就這樣滑過去了,像是從手指縫流出的一汪水,想抓也抓不住!我們被迫放走了那喜歡做夢的綠色年華,也詛咒過、咬牙切齒地詛咒那一次又一次的,使人疲憊不堪的鬼子濫炸的日子,又捱過了終日盼望“天亮”的黑暗歲月,跟著又在紅色恐怖中耗盡了我們金色的哀樂中年,我們原本在事業上可以豐收的收穫季節到後來卻顆粒無收!我們幻想過、迷信過,也失望過、幻滅過,如今倖存的老人再也沒有力氣“站好最後一班崗”,甚至再也不可能“跌倒了,在原地爬起來”!那種失去親人的刻骨銘心的痛楚,那一陣陣深深埋藏在心底的無奈,那些思念、牽掛、遺憾和惶惑,只有在夜深人靜時才能流下的眼淚……都隨風而逝!即使如此,在“先生”逝世七周年即將到來的時候,我仍舊記得幾十年來,他像兄長一樣對待我、鼓勵我、批評我(十分溫和地!),用他溫暖的手握住我的手,低聲喃喃著:“多寫一點,你能寫,可以寫三哥,多寫!”

現在我又一次打開那隻淡藍色的方紙盒,這是巴金先生一九九五年十一月十二日在武康路家裡親自遞給我的一個白磁碟,上面有他親筆寫的一番話:

我們每個人都有更多的愛、更多的同情、更多的精力、更多的時間,比用來維持自己生存所需要的多得多,我們必須為別人花費它們,這樣我們的生命才會開花。道德、無私心就是人生的花。

巴金

一九九四年六月

他花了不少時間,一筆一划,非常吃力地寫完這一段話,我知道他這段文字有點點繞口,甚至“歐化”,他告訴我這是為孩子們寫的,他要告訴他們千萬不要浪費生命,不要吝惜心中的愛。我們本該付出很多很多,因為生命在於給予,而不是索取。(Life is to give,not to take.)

朋友們,不妨思索一下:巴金先生的遺願都一一實現了么?比如說:“文革”博物館在哪裡?

我相信總有一天,在我們偉大的國家,他的願望都會全部實現的。在這裡,我又一次重複當年“先生”和我們這些讀者在年輕時喜歡互相提醒的法國大仲馬在《基督山伯爵》中最後交給讀者的一句名言:

“Wait and hope!”

根據二〇〇六年初稿,

二〇一二年十月重寫

唯一叫巴金先生“老巴”,也是最後一位這樣稱呼他的老朋友,已經在二〇〇四年元月離去了,一個平靜從容的長眠,因為他知道和他同甘共苦一生的老伴文綺姐在那邊還等著跟他攜手同行,他們並沒有分離很久。

我也曾幻想過這堆文稿早日成書,雖然我深知其中的文字粗淺,雜亂無章。但我確曾希望著有一天巴金先生會用他顫抖的手指吃力地翻著紙頁,那時他已坐在輪椅上,已經笑不出來,只能使勁說:“多寫,多……寫!”其實這還是一九九七年十一月下旬的事,卻是在華東醫院的最後一面!不久他就日夜躺在病床上,再也不能努力做出笑容接受人們的問安了。

我記得到了二十一世紀初,一天在電話里從濟生口中傳來他四哥突然患了重病的訊息。我問他:“你四哥還能坐在輪椅上么?”這以前我曾聽濟生說“老兄”多想回武康路家裡看看九姐,又想再去淮海坊看看,我忽然傻傻地在電話里問濟生:“你們就不能陪他坐輪椅去轉轉么?”濟生嘆息著:“你真是!不可能了!”於是我才領悟到再也不可能讓他看我的一篇篇支離破碎的文字了!

一個個不切實際的幻想破滅了,我們畢竟不能違抗自然規律!但是我卻常常聽見我心上響起一連串的“如果”——如果沒有那長達十年的浩劫,如果沒有那幾十年時起時落的風風雨雨,如果在暴風雨初來時他們倆還能得到朋友們的安慰和鼓勵,如果我那個天真坦率的老朋友蕭珊還能禁得起那一切羞辱,也許她不至於得了不治之症……也許巴金先生還可以活得更長久一些,能看到他疼愛的小端、小晅長大成人!但我知道他苦苦想念蕭珊,有天他對我說:“長壽是個懲罰。”他說這話時很吃力,而我這個聽者卻只能強忍住淚水,笑著說:“活下去就是勝利!”

十七歲的高中生悄悄地寫信給她心目中最敬仰的“先生”,傾吐她對封建制度的憎恨,她所有的苦悶、寂寞、孤獨和對自由的渴望。那個時候,不止是我一個傻孩子這樣做,還有我不認識的不知有多少年輕人都是這樣如饑似渴地尋找指路明燈,因為他們(或她們)在自己的環境裡感到無助和失望。我在中學的一個好友,她比我低一屆,是東北出來的,在天津她沒有家,因此住校。她勇敢地投進了抗日的行列,一九三八年輾轉到了延安,改名“林寧”。她也是在“一二·九”運動之後寫信給巴金先生的中學生之一。到了延安之後,我們的先生在信上對她說:“你這條路走對了!”在延安“審乾”時,她受審查,被抄家,這封信當時也被“抄”走了!

半個世紀以後我鼓勵林寧去北京的招待所見了巴金,她寫了一封長信給我。到了一九九一年,我又一次在北京和老同學相聚,回憶過去各自的遭遇,她和我都感慨萬千!

但無論如何我們都永遠不會忘記我們年輕時的引路人,我們能理解巴金先生為什麼給我們不同的鼓勵,顯然他認為我們的性格和所處的環境不同。他鼓勵林寧早日離開淪陷區,卻勸我忍耐,安心讀書,不要一心想離開“家”。這就是當年曾被巴金先生在他的《感想》一文中稱作“十七歲的孩子”的我。他寫道,他為她“淌了眼淚”,因為後來他也身陷“孤島”(上海)了!直到一九四〇年八月,我這才第一次見到巴金先生,當時我已二十一歲!

如今我已達到九十三歲高齡,想到一生中有幾次和死亡接近,也就懶得數算了,正如風中之燭,隨時吹熄!和我同代的朋友們一個個相繼離去,好友林寧也早在二十年前搶先走向另一個世界,而我們敬愛的“先生”受盡了多年疾病的折磨,終於在二〇〇五年也得到了解脫!

我至今不能忘記在武康路家裡他還能跟朋友們談笑風生時,他笑我從前居然可以寫十七頁那樣長的信給他。我也記得在八十年代初和中葉,那真是一長段美好的令人振奮的新時期,我們,還有黃裳、辛笛都忘記了自己的年齡,在聊天時,想起那場浩劫,我們都笑著說:“活下去真好!”巴金先生愛撫地摸著小孫女的頭,對我說:“未來總是有希望的!”

現在還有沒有像我們這樣的讀者和作者能夠通信幾十年、結成真正的友情和信任呢?沒有絲毫功利的動機,不摻雜任何雜念的絮叨,只是把心上掠過的快樂、煩惱和痛楚一股腦兒交給讀信的人,絕無顧忌,也不必設防,更不必害怕紙上的隻言片語被別人“存底”!我從年輕時到年老還能保持這個習慣,任憑我的筆流出我的歡樂和哀思,這個習慣是巴金先生給予我的。因為朋友之間必須說真話,要堅持不說假話,寧可沉默,這才是待人處事的基本原則!我們年輕時喜歡把巴金先生稱為心靈醫生,他能醫治心靈上的創傷,能在我軟癱下來時支撐我,扶我站起來,這種友誼現在在這個世界也許漸漸飄去了!

七十多年就這樣滑過去了,像是從手指縫流出的一汪水,想抓也抓不住!我們被迫放走了那喜歡做夢的綠色年華,也詛咒過、咬牙切齒地詛咒那一次又一次的,使人疲憊不堪的鬼子濫炸的日子,又捱過了終日盼望“天亮”的黑暗歲月,跟著又在紅色恐怖中耗盡了我們金色的哀樂中年,我們原本在事業上可以豐收的收穫季節到後來卻顆粒無收!我們幻想過、迷信過,也失望過、幻滅過,如今倖存的老人再也沒有力氣“站好最後一班崗”,甚至再也不可能“跌倒了,在原地爬起來”!那種失去親人的刻骨銘心的痛楚,那一陣陣深深埋藏在心底的無奈,那些思念、牽掛、遺憾和惶惑,只有在夜深人靜時才能流下的眼淚……都隨風而逝!即使如此,在“先生”逝世七周年即將到來的時候,我仍舊記得幾十年來,他像兄長一樣對待我、鼓勵我、批評我(十分溫和地!),用他溫暖的手握住我的手,低聲喃喃著:“多寫一點,你能寫,可以寫三哥,多寫!”

現在我又一次打開那隻淡藍色的方紙盒,這是巴金先生一九九五年十一月十二日在武康路家裡親自遞給我的一個白磁碟,上面有他親筆寫的一番話:

我們每個人都有更多的愛、更多的同情、更多的精力、更多的時間,比用來維持自己生存所需要的多得多,我們必須為別人花費它們,這樣我們的生命才會開花。道德、無私心就是人生的花。

巴金

一九九四年六月

他花了不少時間,一筆一划,非常吃力地寫完這一段話,我知道他這段文字有點點繞口,甚至“歐化”,他告訴我這是為孩子們寫的,他要告訴他們千萬不要浪費生命,不要吝惜心中的愛。我們本該付出很多很多,因為生命在於給予,而不是索取。(Life is to give,not to take.)

朋友們,不妨思索一下:巴金先生的遺願都一一實現了么?比如說:“文革”博物館在哪裡?

我相信總有一天,在我們偉大的國家,他的願望都會全部實現的。在這裡,我又一次重複當年“先生”和我們這些讀者在年輕時喜歡互相提醒的法國大仲馬在《基督山伯爵》中最後交給讀者的一句名言:

“Wait and hope!”

根據二〇〇六年初稿,

二〇一二年十月重寫