基本介紹

- 中文名稱:山西省河流水系

- 所屬水系:黃河水系

- 流經地區:山西省

- 河流面積:97 138km2

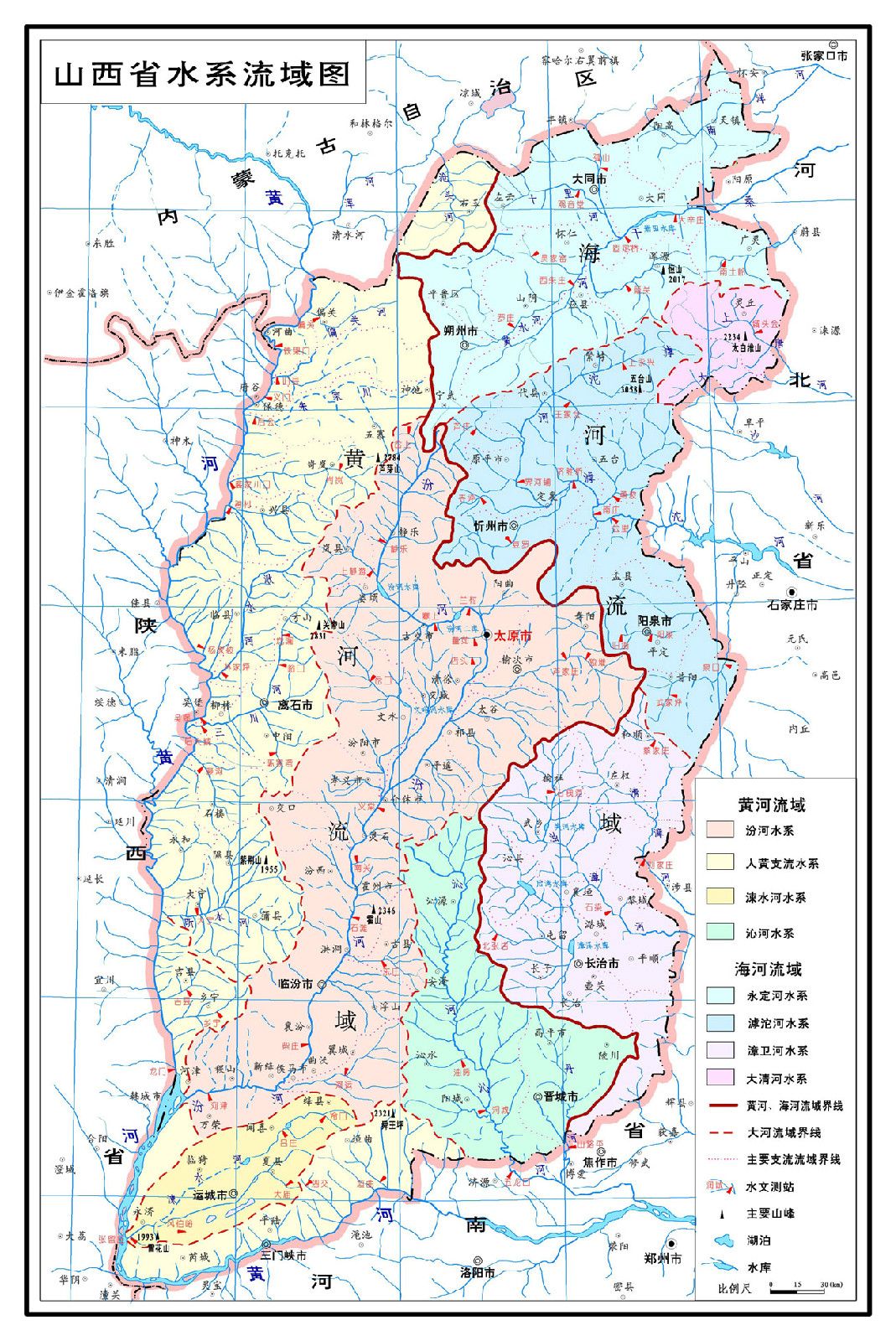

山西省四周都為山河所環繞,有“表里山河”之稱。崇山峻岭、千溝萬壑的地形條件,使得山西擁有眾多的河流,承東啟西的地理位置使山西成為黃河與海河兩大流域的分水嶺...

《山西河流》是2004年1月科學出版社出版的圖書,作者是李英明,潘軍峰。本書是一部全面描述山西省河流的大型工具性圖書。...

山西省地跨黃河、海河兩大水系,河流屬於自產外流型水系。山西省地處中緯度地帶的內陸,屬溫帶大陸性季風氣候。[2][3] 截至2018年末,山西省下轄11個省轄市、11個...

山西省境內共有大小河流1000餘條,主要特點是河流較多,以季節性河流為主,水量變化的季節性差異大。山西河流源於東西高原山地,向西向南流的屬黃河水系,向東流的屬海河...

(山西省中陽縣境內河流)編輯 鎖定 清水河,珠江水系西江幹流紅水河段支流。發源於上林縣大明山的望兵山,流經上林縣境內的西燕、大豐、澄泰、覃排等鄉鎮,經賓陽...

山西省水文計算手冊編制方法與技術圖書目錄 編輯 1 概況 1.1 地理位置 1.2 地形地貌 1.3 土壤植被 1.4 氣象水文 1.5 河流水系 1.6 水利工程概況 ...

所屬水系 漳衛河水系 地理位置 山西省晉中市榆社縣 流經地區 講堂鄉、蘭峪鄉、郝北鎮 發源地 榆社縣講堂鄉建華村石門溝 河長 30km 河流面積 198.95...

渾河為桑乾河支流,屬永定河水系,位於中國山西省北部,發源於渾源縣大仁莊鄉清水溝村。先西南流,出山後進入河谷平原改東北向流,流經渾源、應縣、懷仁縣於懷仁縣河頭...

漳河上源有兩支:分別為清漳河、濁漳河,皆發源於山西省東南部太行山腹地。清...[6] 。是海河水系是最長的河流,故有資料稱漳河是海河的正源。 [1] [7] 漳河...

《山西省情報告(2016)》是於2016年12月社會科學文獻出版社出版的一本圖書,作者...2.河流水系/0073.氣候氣象/0084.資源物產/009三 歷史文化/016...

《山西省情報告(2014)》是2014年12月出版的圖書,作者是李茂盛、李勁民。...2.河流水系/0173.氣候氣象/0184.資源物產/019三 歷史文化/023...

《山西省情報告(2015)》是2015年12月出版的圖書,作者是李茂盛、李勁民。...2.河流水系/0053.氣候氣象/0064.資源物產/007三 歷史文化/011...

(山西省五台縣河流)編輯 鎖定 本詞條缺少概述、信息欄、名片圖,補充相關內容使詞條更完整,還能快速升級,趕緊來編輯吧!屬於海河水系滹沱河支流,故稱“鮮虞”,...

山西省寧武縣水文特點 寧武境內河流分屬汾河、桑乾河兩大水系,主要有三條河流:汾河為第一大河,源於縣內東寨鎮西北約一公里處管涔山腳下,水出峭壁,從石鑿“龍口...

水是生命之源、生產之要、生態之基,山西省煤長水短,水資源先天不足,時空分布...組織編制全省水資源調度方案、應急調度預案,建立完善覆蓋全省各河流水系、區域和...

淇河,中國華北地區河流海河水系的南運河水系支流衛河的支流。發源於山西省陵川縣方腦嶺棋子山,流經山西省陵川縣、壺關縣,河南省輝縣市、林州市、鶴壁市淇濱區、...

北京地區,主要河流有屬於海河水系的永定河、潮白河、北運河、拒馬河和屬於薊運河...永定河上游主要文流為桑乾河、洋河,分別發源於山西省、內蒙古自治區境內,於河北...

寧夏、內蒙古、陝西、山西、河南、山東9個省區,最後于山東省東營市墾利縣注入...河流水系 概述 黃河源 幹流 主要支流 主要湖泊 社會經濟 經濟概況 防洪保護區 ...

(黃海水系河流(江蘇省))編輯 鎖定 討論999 灌河,古稱北潮河,灌南、響水兩地的母親河,當地人稱大潮河,明代作家吳承恩曾乘舟順灌河而下,渡黃海至花果山一路實...

沁河發源於山西省平遙縣黑城村,自北向南流經山西高原的沁源縣、安澤縣等地。...該河流水系屬於山泉性河流。河道蜿蜒曲折,全長16千米,流域面積118.7平方千米,...

呂梁山,中國山西省西部山脈。北北東走向,南北延長約400公里。呂梁山中段稱關帝山,為一拱形隆起,山體寬大。受放射狀水系分割,相對高度超過1000米,主峰海拔2831米。...

泉水河:湖北省荊門市的河流泉水河:山西省漳衛河水系濁漳北源一級支流...... 泉水河:湖北省荊門市的河流 泉水河:山西省漳衛河水系濁漳北源一級支流 ...

伏牛山和桐柏—大別山構成黃河、淮河與長江三大水系的分水嶺。黃河以北大部...衛河是河南省海河流域最大的河流,發源於山西省陵川縣奪火鎮,流經河南省博愛、...

是海河水系北系的最大河流,流域面積為 47016平方公里。 上游源於山西省寧武縣的桑乾河,在河北省懷來縣納源自內蒙古高原的洋河,流至官廳始名永定河,流域面積5.08萬...