守望東夷是指致力於守護和研究東夷文化的人們。最初出於《大眾日報》記者劉英於2011年2月22日發表的《守望東夷——記東夷文化研究者丁再獻》一文。文章首次介紹了著名東夷文化研究學者、執著的追隨者丁再獻近幾年一直在東夷文化的王國探尋,並對骨刻文的研究頗有建樹。首次對世人披露了丁再獻成功系統破譯骨刻文的重大成果。

基本介紹

- 中文名:守望東夷

- 發表人:劉英

- 發表時間:2011年2月22日

- 韓國歷史小說:《蚩尤天皇》

劉英文章指出:

“現在,不僅是韓國要和我們爭蚩尤等神話名人,國內一些城市也在大做東夷人文始祖的文章,搶奪東夷文化旅遊資源的號角已經吹響。山東是‘東夷之鄉’,我們不去搶,而要用事實說話,用研究成果為資源保護和開發‘說話’。”2月17日,山東省旅遊行業協會專職副會長丁再獻在接受記者採訪時,提出了自己對東夷文化旅遊資源保護與開發的獨到見解。

一則新聞引發專注研究

2007年8月,一部名為《蚩尤天皇》的韓國歷史小說,將中華民族始祖之一的蚩尤追溯為韓國祖先。丁再獻在新聞里看到這則訊息後頗不平靜,當時就查閱了若干史料,並決定系統地研究、梳理東夷文化與山東的歷史淵源,進而“理直氣壯地站起來說話。”

史料載,東夷族是中國最古老的民族之一,有學者認為發祥于山東半島,與當時的中原華夏族、南方苗蠻族鼎足而立。東夷族曾創造出燦爛的史前文化,後來在夏、商王朝的鎮壓下人口銳減、文化退步。西周初期東夷文化併入了齊文化而再度輝煌。齊文化作為我國先秦文化的主流文化又引領了中華民族傳統文化的整體進步。太昊伏羲、炎黃、蚩尤、少昊、后羿、伯夷等均是東夷族部落首領。

中國新石器中晚期考古文化有六大系統,山東大汶口文化,中原仰韶文化,太湖良渚文化,長城內外紅山文化,華南石峽文化,西南屈家嶺文化。山東的大汶口文化及龍山文化不僅處於領先地位,且向周邊輻射。當大汶口文化已經進入父系社會時,仰韶文化、紅山文化尚處於母系社會時代。早在龍山文化時期,東夷人就已經進入階級社會,並出現了國家,標誌著文明社會的開始,因此,東夷文化堪稱同期最先進文化。

丁再獻認為,自古中韓大陸架與山東基本相連,當時生活在山東的東夷民族文化、教育、科學、技術高度發達,部落軍事強盛,族人家庭富裕,生活水平不斷提高,經濟社會高速發展,人民逐漸產生了向外擴展的思潮,便開始了不斷向四面八方遷徙。南赴江浙滬豫徽兩湖等地,西赴晉陝甘寧青,北赴京津冀內蒙東三省,東赴日韓朝鮮等國家,甚至有些夷人遷徙到了歐洲,這就是日韓人說自己是所謂東夷先驅的緣由。

東夷人創造了中國骨刻文?

在查閱歷史典籍資料時,丁再獻對文字研究資料情有獨鐘。當他接觸到山東大學劉鳳君教授的骨刻文研究時,對骨刻文中一組一組的形象圖案產生了濃厚興趣,憑其多年來對書法藝術的研究知識,丁再獻不僅破譯了數十個象形字,並且大膽提出了自己的主張:山東是東夷文化的發源地,東夷人首先創造了骨刻文字,很可能是中國文字的源頭!

學者們考古研究發現,在安陽發現的甲骨文之前是山東昌樂、壽光、桓台、章丘、鄒平、淄博、青州和諸城等地(內蒙赤峰、關中等地多處也有少量骨刻文)發現的骨刻文。在骨刻文之前是山東莒縣等多處發現的陶刻文。岩石畫也是古人最容易接觸到的天然載體,可以抽象表達一個完整意思,且能長期保存。山東是東夷民族的活動中心,可以說遍地皆有骨刻、陶刻和岩石畫。山東大學劉鳳君教授根據他發現雕刻圖文符號的獸骨研究,認為這是距今3600年~4600年前的中國早期文字,這應當是龍山文化時期產生和流行的文字,而其晚期與甲骨文形成的早期是交叉使用的。因此,定名為“骨刻文”,比安陽甲骨文早了1000年。

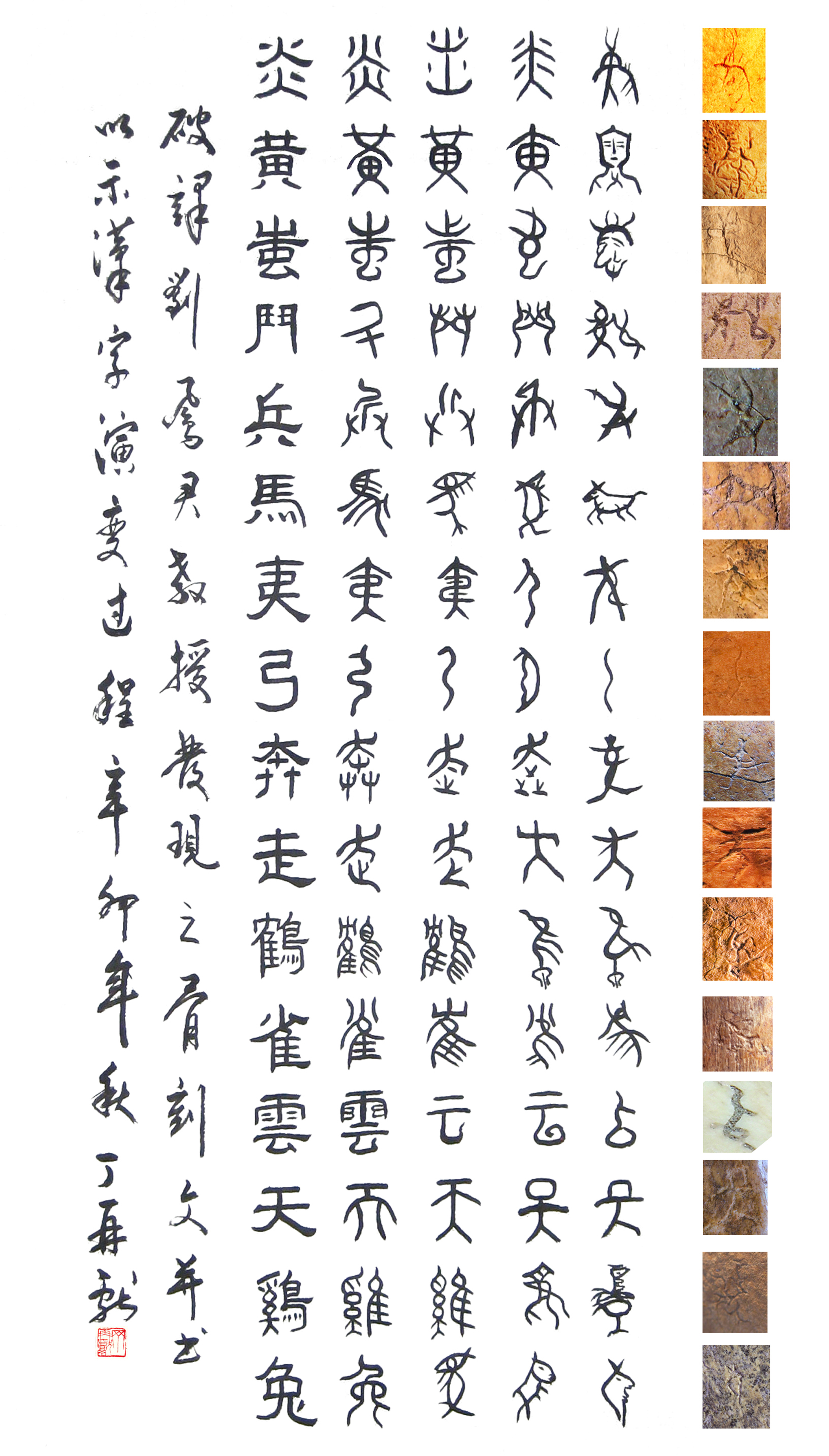

對骨刻文的認識和破譯需要一個很長的過程。目前,雖然劉鳳君教授只破解了堯、舜、龍、鳳、鹿、人、豕、犬八個象形字,有人對此提出了質疑,認為佐證太少。2010年9月5日,丁再獻登門造訪劉鳳君後,開始更深入的研究破譯骨刻文字,並查找出諸多實物佐證。在劉鳳君教授的破譯基礎上,丁再獻又發現了七八十個象形字,甚至還發現了一些半象形、半會意字,如"黃"、"蚩"、"走"、"奔"、"天"、"祖"等字。按照中國文字發展和演變順序,隨後,丁再獻還用骨刻文、甲骨文、金文、小篆和隸書的書體,每字前附幅骨刻原圖方式,以書法藝術的表現形式創作了一幅題為"中國文字演變過程"的書法藝術作品(如圖)。

丁再獻認為,骨刻文是劉鳳君教授繼100多年前王懿榮發現甲骨文以來,對中國文字發展的又一次重大發現,是中國文字研究史上的一個重要里程碑,是對我國歷史文化研究的重大貢獻。山東是東夷文化的中心,是人文始祖、東夷領袖太昊、黃帝、蚩尤和堯舜的故鄉,歷史上就有山東壽光倉頡(也有陝西白水、山西臨汾的說法)創造文字的記載。根據劉鳳君教授的研究成果,他大膽提出,是東夷人最先發明並使用了骨刻文字,山東很可能是中國文字的主要源頭,骨刻文的發現將對中國文化歷史發展研究產生深遠的影響。這一研究一旦定論,將是山東旅遊文化資源的寶貴財富。

文化“保衛戰”應“守土有責”

在丁再獻看來,現在到處掀起爭奪名人故里潮流,各國、各地搶奪文化旅遊資源的現象並不見怪,這是經濟文化的需要,是社會發展的必然。比如山西洪洞縣大槐樹,歷史上這么一個小小的遷徙事件,就成為山西的一大賣點。造就了眾多人文始祖的遠古東夷文化,更是魅力無窮,不然韓國人就不會來“湊這個熱鬧”。山東要抓住機遇,進行有目的、有創意、有規劃的開發和利用,東夷文化的核心地區——山東,會成為中國人尋根問祖的目的地,而且可以擴大在東亞、東南亞的吸引力。因此,丁再獻認為他目前的研究,就是“守土有責”,先做好理論基礎,讓東夷文化的保護和開發有據可依。 (記者:劉英發表於2011年2月22日《大眾日報》)

2007年8月,一部名為《蚩尤天皇》的韓國歷史小說,將中華民族始祖之一的蚩尤追溯為韓國祖先。丁再獻在新聞里看到這則訊息後頗不平靜,當時就查閱了若干史料,並決定系統地研究、梳理東夷文化與山東的歷史淵源,進而“理直氣壯地站起來說話。”

史料載,東夷族是中國最古老的民族之一,有學者認為發祥于山東半島,與當時的中原華夏族、南方苗蠻族鼎足而立。東夷族曾創造出燦爛的史前文化,後來在夏、商王朝的鎮壓下人口銳減、文化退步。西周初期東夷文化併入了齊文化而再度輝煌。齊文化作為我國先秦文化的主流文化又引領了中華民族傳統文化的整體進步。太昊伏羲、炎黃、蚩尤、少昊、后羿、伯夷等均是東夷族部落首領。

中國新石器中晚期考古文化有六大系統,山東大汶口文化,中原仰韶文化,太湖良渚文化,長城內外紅山文化,華南石峽文化,西南屈家嶺文化。山東的大汶口文化及龍山文化不僅處於領先地位,且向周邊輻射。當大汶口文化已經進入父系社會時,仰韶文化、紅山文化尚處於母系社會時代。早在龍山文化時期,東夷人就已經進入階級社會,並出現了國家,標誌著文明社會的開始,因此,東夷文化堪稱同期最先進文化。

丁再獻認為,自古中韓大陸架與山東基本相連,當時生活在山東的東夷民族文化、教育、科學、技術高度發達,部落軍事強盛,族人家庭富裕,生活水平不斷提高,經濟社會高速發展,人民逐漸產生了向外擴展的思潮,便開始了不斷向四面八方遷徙。南赴江浙滬豫徽兩湖等地,西赴晉陝甘寧青,北赴京津冀內蒙東三省,東赴日韓朝鮮等國家,甚至有些夷人遷徙到了歐洲,這就是日韓人說自己是所謂東夷先驅的緣由。

東夷人創造了中國骨刻文?

在查閱歷史典籍資料時,丁再獻對文字研究資料情有獨鐘。當他接觸到山東大學劉鳳君教授的骨刻文研究時,對骨刻文中一組一組的形象圖案產生了濃厚興趣,憑其多年來對書法藝術的研究知識,丁再獻不僅破譯了數十個象形字,並且大膽提出了自己的主張:山東是東夷文化的發源地,東夷人首先創造了骨刻文字,很可能是中國文字的源頭!

學者們考古研究發現,在安陽發現的甲骨文之前是山東昌樂、壽光、桓台、章丘、鄒平、淄博、青州和諸城等地(內蒙赤峰、關中等地多處也有少量骨刻文)發現的骨刻文。在骨刻文之前是山東莒縣等多處發現的陶刻文。岩石畫也是古人最容易接觸到的天然載體,可以抽象表達一個完整意思,且能長期保存。山東是東夷民族的活動中心,可以說遍地皆有骨刻、陶刻和岩石畫。山東大學劉鳳君教授根據他發現雕刻圖文符號的獸骨研究,認為這是距今3600年~4600年前的中國早期文字,這應當是龍山文化時期產生和流行的文字,而其晚期與甲骨文形成的早期是交叉使用的。因此,定名為“骨刻文”,比安陽甲骨文早了1000年。

對骨刻文的認識和破譯需要一個很長的過程。目前,雖然劉鳳君教授只破解了堯、舜、龍、鳳、鹿、人、豕、犬八個象形字,有人對此提出了質疑,認為佐證太少。2010年9月5日,丁再獻登門造訪劉鳳君後,開始更深入的研究破譯骨刻文字,並查找出諸多實物佐證。在劉鳳君教授的破譯基礎上,丁再獻又發現了七八十個象形字,甚至還發現了一些半象形、半會意字,如"黃"、"蚩"、"走"、"奔"、"天"、"祖"等字。按照中國文字發展和演變順序,隨後,丁再獻還用骨刻文、甲骨文、金文、小篆和隸書的書體,每字前附幅骨刻原圖方式,以書法藝術的表現形式創作了一幅題為"中國文字演變過程"的書法藝術作品(如圖)。

丁再獻認為,骨刻文是劉鳳君教授繼100多年前王懿榮發現甲骨文以來,對中國文字發展的又一次重大發現,是中國文字研究史上的一個重要里程碑,是對我國歷史文化研究的重大貢獻。山東是東夷文化的中心,是人文始祖、東夷領袖太昊、黃帝、蚩尤和堯舜的故鄉,歷史上就有山東壽光倉頡(也有陝西白水、山西臨汾的說法)創造文字的記載。根據劉鳳君教授的研究成果,他大膽提出,是東夷人最先發明並使用了骨刻文字,山東很可能是中國文字的主要源頭,骨刻文的發現將對中國文化歷史發展研究產生深遠的影響。這一研究一旦定論,將是山東旅遊文化資源的寶貴財富。

文化“保衛戰”應“守土有責”

在丁再獻看來,現在到處掀起爭奪名人故里潮流,各國、各地搶奪文化旅遊資源的現象並不見怪,這是經濟文化的需要,是社會發展的必然。比如山西洪洞縣大槐樹,歷史上這么一個小小的遷徙事件,就成為山西的一大賣點。造就了眾多人文始祖的遠古東夷文化,更是魅力無窮,不然韓國人就不會來“湊這個熱鬧”。山東要抓住機遇,進行有目的、有創意、有規劃的開發和利用,東夷文化的核心地區——山東,會成為中國人尋根問祖的目的地,而且可以擴大在東亞、東南亞的吸引力。因此,丁再獻認為他目前的研究,就是“守土有責”,先做好理論基礎,讓東夷文化的保護和開發有據可依。 (記者:劉英發表於2011年2月22日《大眾日報》)

丁再獻破譯出的部分骨刻文字展示,題為:漢字演變過程書寫五體。

為使便於讀者,每骨刻文字前附有骨刻文原圖。自右向左分別為骨刻文原圖-骨刻文-甲骨文-金文-小篆-隸書

自右向左骨刻文、甲骨文、金文、篆、隸

自右向左骨刻文、甲骨文、金文、篆、隸