基本介紹

- 中文名:奇異原子

- 外文名:Exotic atom

簡介,發現,研究,種類,著名的奇異原子,奇異原子列表,

簡介

發現

1940年中國物理學家張文裕在雲室中了發現µ子原子能級之間躍遷時發出的特徵光子,最早發現了由µ取代普通原子中一個電子e形成的µ子原子這一奇異原子。1951年發現了電子偶素。1952年卡馬克證實了π介子原子發出的X射線,發現了由π介子圍繞原子核旋轉的π介子原子。1960年休斯發現了電子e圍繞μ旋轉的μ子素,又發現了用正電子e圍繞μ旋轉的反μ子素,從而大大拓寬了奇異原子的類型。

後來又發現了K介子圍繞原子核旋轉的K介子原子,1970年發現了由反質子p、超子Σ、Ξ圍繞原子核旋轉組成的超子原子類型的奇異原子。

研究

正電子e主要來源於β衰變的核素,其它幾種粒子需要用中高能粒子加速器產生,一般都是用俘獲法或重粒子衰變法產生奇異原子:

- 把高能加速器中產生的高速運動的粒子慢化到俘獲或被俘獲截面很大的狀態,使得帶負電的粒子取代原子中的電子被原子核捕獲(如µ子原子),或者帶正電的粒子捕獲電子(如μe原子)形成奇異原子;

- 利用重粒子的衰變直接產生奇異原子〔如KL<→(πμ)+v〕。

奇異原子的性質與組成它的粒子的性質有密切關係,因此是原子物理和高能物理兩個領域共同研究的對象。形成奇異原子時,負粒子被捕獲在高激發態軌道上,隨後的躍遷過程放出一系列X射線,µ子原子釋放的X射線稱為µ子X射線。研究這類奇異原子主要靠測量這些X射線。奇異原子可以作為研究很多基本問題的“實驗室”。可用以檢驗除狄拉克方程以外的其他方程;研究庫侖力與靜電力的偏離、原子核的大小效應等;利用μe原子這種輕子原子驗證電弱統一理論;利用奇異原子的形成和衰變以及原子能級之間的移動和躍遷,測量生成這些奇異原子的粒子的基本量和其性質;利用原子能級躍遷值精確測定μ子、K介子、π介子、超子等粒子的質量。

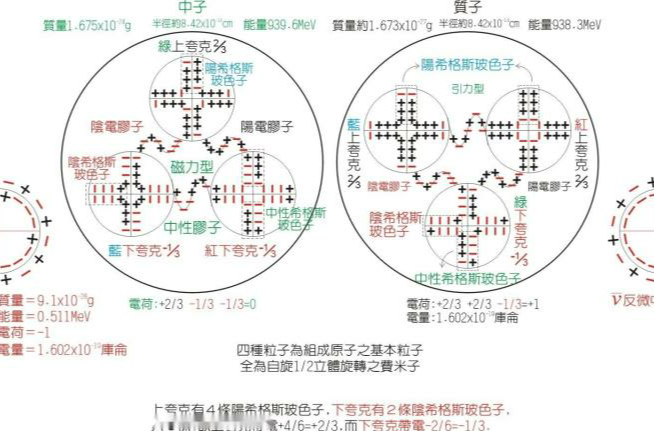

奇異原子有些是由負粒子µ子及介子或超子等強子組成,質量、結合能比電子大兩到三個數量級,有著不同的自旋。奇異原子與普通原子相比有以下特點:

- 量子數相同時,軌道半徑與軌道上粒子的質量成反比,奇異原子半徑會比普通原子的小兩到三個數量級;

- 軌道能級與軌道上粒子的質量成正比,能級躍遷時能量比電子躍遷能高几百至幾千倍;

- 具有多種不同的自旋角動量;

- 基態不穩定,奇異原子會因為其中壽命較短的不穩定粒子中衰變而解體,或因為其“電子”與“核”碰到一起而衰變。

1960年代初發現物質的化學性質對奇異原子釋放的介子X射線譜的結構有影響,還發現一系列金屬氧化物捕獲µ的幾率比(=/8)隨金屬原子序數呈周期性的變化,其最小值從元素周期表的開始處出現,進而推斷化學鍵類型對奇異原子的形成和衰變有一定影響。到60年代中期,從實驗上肯定了奇異原子的形成幾率與衰變方式同化學環境有著密切聯繫,由此發展出奇異原子化學這一新的研究領域。

奇異原子化學是粒子物理學與核化學相交叉的邊緣學科。這一研究主要有兩方面,首先是找出物質化學結構影響奇異原子形成與衰變的規律,其次是通過觀測奇異原子的形成與衰變來獲取有關的化學結構和化學反應動力學的新數據,這為我們提供了一種研究分子電子結構和材料化學的性質的新途徑。

電子偶素和µ子素都是類氫原子,µ質量是e的207倍,所以µ子素更像氫原子,它們都有具有特徵的短壽命,可以作為氫的示蹤劑。π被氫原子浮獲後與氫核發生特徵的電荷交換反應π+p→n+π,π接著又釋放出2個光子,以此鑑定材料中的氫元素其他元素干擾極小。氫的化學狀態強烈地影響π介子原子的形成。奇異原子化學中一個頗具實用價值的課題就是利用µ、π介子研究含氫材料的化學性質和氫鍵特徵。

種類

著名的奇異原子

- 緲子偶素(由反緲子和電子構成)

奇異原子列表

- 輕子束縛態

- 單態電子偶素(para-Positronium)(p-Ps)

- 三態電子偶素(ortho-Positronium)(o-Ps)

- 電子偶素(Positronium)或稱正子素,化學符號是Ps

- 氫化電子偶素(Positronium hydride),化學式為PsH

- 雙電子偶素(Di-positronium),化學式為Ps2

- 緲子偶素(Muonium)或稱μ子素,化學符號是Mu,電子繞正μ子旋轉

- 反緲子偶素(Antimuonium)或反μ子素,正電子繞負μ子旋轉

- 真緲子偶素(true Muonium)正反μ子束縛態

- 陶子偶素(Tauonium)或稱τ子素,電子繞正τ子旋轉

- 反陶子偶素(Antitauonium)或反τ子素,正電子繞負τ子旋轉

- 真陶子偶素(true Tauonium)正反τ子束縛態

輕子原子

- μ氫原子(hydrogen muon atom)μ子與氫原子核(質子)構成的原子

- 氫-4.1(super-heavy hydrogen)或稱μ氦核原子(The neutral muonic helium atom)氦-4原子的一個電子由緲子取代,緲子比較重,所以原子核由1個緲子、2個質子和2箇中子組成、外側只有一個電子,因此可以視為一種氫的同位素,1個緲子重約0.113原子質量單位,故名氫-4.1(H),這種原子可與其他元素反應,其行為更像一個氫原子而不是像氦原子

- μ原子(mu atom)μ子繞原子核旋轉

- τ原子(tau atom)τ子繞原子核旋轉

雙強子原子

- Σ原子 負Σ超子繞原子核旋轉

- Ξ原子

- Ω原子

- 反質子氫(Antiprotonic hydrogen)

- 反質子氦(Antiprotonic helium)

- 質子偶素(protonium)

- 反質子原子(antiprotonic atom)反質子(帶負電荷的質子)繞原子核旋轉

- 超子原子(Hyperon atom)

- π介子偶素(Pionium)ππ原子(記為A2π)

- K介子偶素(Kaonium)KK原子

- πK原子

- πK原子

- 介子偶素(mesonium)

- K氫原子或稱K介子原子(Kaonic hydrogen)

- K氘原子 一個K介子和兩個質子組成

- π原子 負π介子繞原子核旋轉

- K原子 負K介子繞原子核旋轉

- 介子原子(mesonic atom)

- 雙介子原子(dimeson atom)

- 重子原子(baryonic atom)