縉雲三面環山,東部為括蒼山脈,西部為仙霞嶺余脈,南部則是海拔1500米的大洋山。縉雲不但峰岩奇絕、山水神秀,而且有著眾多歷史悠久的古道,大洋古道便是其中一條,也是縉雲境內風景最好的一條古道。

基本介紹

- 中文名:大洋山古道

人文歷史,主要景點,

人文歷史

大洋古道開通於唐朝昭宗年間,距今已有1100多年,是金華、縉雲至溫州的一條古鹽道。縉雲地區自古以來就是人多地少,多被大山包圍,他們篳路藍縷,開山劈石,才有這條古道。當時溫州平陽縣等地熬制的食鹽就是民眾用肩挑的辦法通過此道供應至江西、湖南、安徽、四川等地,每天有數千人往返於此。在抗日戰爭當中,大洋古道還承擔著運送物資的作用。直至1956年,縉石公路開通以後,大洋古道才被棄用。

大洋古道所在的大洋山無論地理歷史還是人文歷史都十分悠久,它誕生於白堊紀,由火山岩漿沿裂縫侵入近地表冷卻而形成,經過了一億多年的自然沖刷,形成了“七十二洞,峻絕幽邃”(明·何鏜《括蒼匯記》)的雄奇景色。其山地雄偉,奇峰迭起,澗谷幽深,平均海拔800米以上。主峰海拔1500.6米,為浙江東南沿海的第一高峰。由於海拔落差大,這裡的垂直立體氣候十分明顯,山腳、山腰、山頂有不同的溫度層。正是如此得天獨厚的溫度環境,令大洋山有著豐富的動植物資源,使得大洋山成為一個省級森林公園,堪稱天然的植物園與基因庫。

主要景點

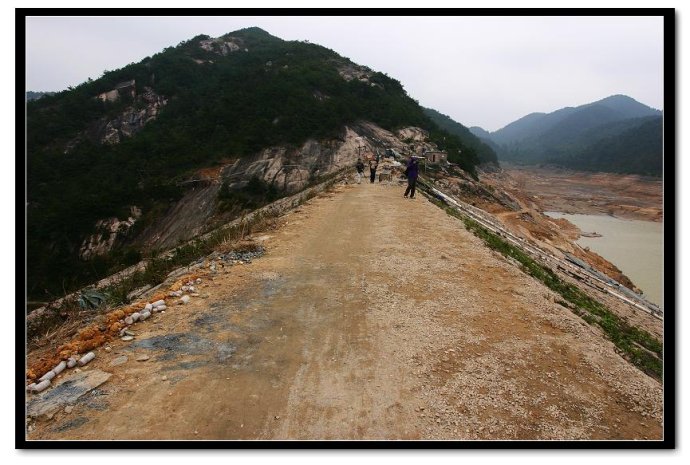

大洋古道上的另一個看點則是美麗的大洋湖(即大洋水庫),它如一塊碧玉鑲嵌在深山峽谷之中,水面波光粼粼,整個湖被群山環繞,置身湖畔,仿佛處在九天瑤池之中。大洋水庫,更是縉雲人民自力更生,艱苦創業精神的結晶。是聯合國小水電示範基地,大洋山地區雨量充沛,空氣濕潤,年總雨量達1700—2000毫米,溪流曲折,深潭瀑布眾多,水利資源十分豐富,約二十公里長的溪流上,自上而下建了七個梯級電站。