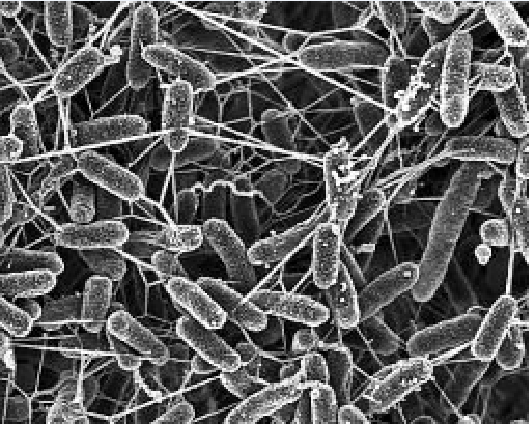

土壤細菌(soil bacteria)是一類微生物,包括土壤自養細菌(soil autotrophic bacteria)和土壤異養細菌(soil heterotrophic bacteria)。

基本介紹

- 中文名:土壤細菌

- 外文名:soil bacteria

- 學科:自然地理學

- 種類:微生物

- 分類:自養和異養細菌

- 特點:數量最多、分布最廣

土壤細菌(soil bacteria)是一類微生物,包括土壤自養細菌(soil autotrophic bacteria)和土壤異養細菌(soil heterotrophic bacteria)。

土壤細菌(soil bacteria)是一類微生物,包括土壤自養細菌(soil autotrophic bacteria)和土壤異養細菌(soil heterotrophic bacteria)。...

土壤微生物是土壤中一切肉眼看不見或看不清楚的微小生物的總稱,嚴格意義上應包括細菌、古菌、真菌、病毒、原生動物和顯微藻類。其個體微小,一般以微米或毫微米來...

土壤生物的生命活動在很大程度上取決於土壤的物理性質和化學性質,其中主要的有土壤溫度、濕度、通氣狀況和氣體組成、pH以及有機質和無機質的數量和組成等。農業技術...

細菌(學名:Bacteria)是生物的主要類群之一,屬於細菌域。也是所有生物中數量最多的一類,據估計,其總數約有5×10^30個。細菌的形狀相當多樣,主要有球狀、桿狀,...

土壤消毒是一種高效快速殺滅土壤中真菌、細菌、線蟲、雜草、土傳病毒、地下害蟲、齧齒動物的技術,能很好地解決高附加值作物的重茬問題,並顯著提高作物的產量和品質。...

土壤生物污染是指病原體和帶病等有害生物種群從外界侵入土壤,破壞土壤生態系統的平衡,引起土壤質量下降的現象。有害生物種群來源是用未經處理的人畜糞便施肥、生活...

土壤生物數量,是指土壤中各種生物數量的總和。土壤生物是指生活在土壤中活的有機體,可分為土壤微生物和土壤動物兩大類。前者包括細菌、放線菌、真菌和藻類等類群...

陳文新,女,1926年9月23日出生於湖南瀏陽,土壤微生物學家,中國科學院院士,中國農業大學生物學院教授、博士生導師。1952年畢業於武漢大學,1958年在蘇聯季米里亞捷夫...

生活於土壤中呈菌絲狀的單細胞或多細胞的異養性微生物。在土壤中的數量僅次予細菌。種類繁多,主要有藻菌綱、子囊菌綱、擔子菌綱、半知菌綱。最適於通氣良好的...

土壤是指地球表面的一層疏鬆的物質,由各種顆粒狀礦物質、有機物質、水分、空氣、微生物等組成,能生長植物。土壤由岩石風化而成的礦物質、動植物,微生物殘體腐解...

土壤習居菌是指在土壤內或病株殘體上越冬,腐生性較強,能在土壤中長期存活的細菌。...... 指在土壤內或病株殘體上越冬,腐生性較強,能在土壤中長期存活的細...

土壤微生物學主要研究土壤中微生物的種類、數量、分布、生命活動規律及其與土壤中的物質和能 量轉化、土壤肥力、植物生長等的關係。土壤微生物學不僅是微生物學的...

細菌廣泛分布於土壤和水中,或者與其他生物共生。人體身上也帶有相當多的細菌。據估計,人體內及表皮上的細菌細胞總數約是人體細胞總數的十倍。此外,也有部分種類分布...

土壤微生物群落是在生物和非生物因素的綜合調控作用下,一定面積或體積的土壤中的病毒、細菌、放線菌和土壤藻類等構成的生物群體。其區系組成、種群數量、生物活性等...

土壤微生物生態是在一定時間和空間範圍內由微生物的個體、種群、群落與它們所在的土壤環境通過能量流動和物質循環所組成的一個自然體。土壤有團粒結構,並棲息著極為...

某種材料在規定條件(溫度、濕度、無機鹽濃度、pH值等)下被土壤菌群吸收利用的質量占樣品原質量的百分比。...

《土壤和環境微生物學》是由北京農業大學出版社出版,作者陳文新,定價19.5元。...... 第三節 土壤細菌 一、土壤細菌的特點 二、土壤細菌的常見屬 三、粘細菌 ...

土壤微生物修復技術是一種利用土著微生物或人工馴化的具有特定功能的微生物,在適宜環境條件下,通過自身的代謝作用,降低土壤中有害污染物活性或降解成無害物質的修復...

土壤有機質是泛指土壤中來源於生命的物質。土壤有機質是土壤固相部分的重要組成成分,是植物營養的主要來源之一,能促進植物的生長發育,改善土壤的物理性質,促進微...

廣義的土壤生物修復技術是指一切以利用生物為主體的土壤污染治理技術,包括利用植物、動物和微生物吸收、降解、轉化土壤中的污染物,使污染物的濃度降低到可接受的水平...

土壤污染物是指使土壤遭受污染的物質。其來源極其廣泛,主要包括來自工業和城市的廢水和固體廢棄物、農藥和化肥、牲畜排泄物、生物殘體以及大氣沉降物等,另外在自然界...

土壤層,土壤學家將土壤分為3層。A層由表土層組成,易鬆動,暗褐色,是一種由腐殖質、黏土和其他無機物組成的土壤。B層,通常稱之為亞土層,由黏土和其他從A層淋濾...

是指土壤顆粒(包括團聚體)的排列與組合形式。在田間鑑別時,通常指那些不同形態和大小,且能彼此分開的結構體。土壤結構是成土過程或利用過程中由物理的、化學的和...

菌指的是低等植物的一大類,其不開花,沒有莖和葉子,不含葉綠素,不能自己製造養料,靠寄生生活,種類很多如細菌、真菌等。...