基本介紹

- 中文名:吳門煙雨

- 屬性:文學作品

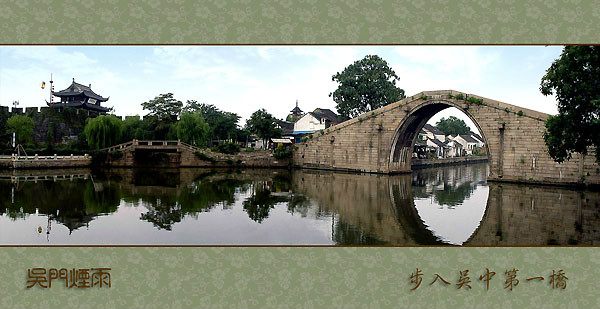

最近中央電視台播放的電視藝術片《水天堂》,第一個畫面就是楓橋,畫外音由此切入主題,說:“走過那座橋,便進入水天堂了。”其實,走過吳門橋,也一樣便進入水天堂了。走過楓橋是寒山寺,走過吳門橋是盤門三景,這兩個地方都是大名鼎鼎的,對於遊客來說,都是十分嚮往的。

蘇州是水的天堂,也是橋的天堂。上海東方電視台《財富大考場》的主持人曾經以蘇州的橋為題,出過一道搶答題:“中國哪座城市的橋樑最多?”這道題使蘇州人又多了一份自豪感——除了蘇州還有誰?浙江的紹興,素以“橋鄉”著稱,但全市的大小橋樑不過七十幾座。

假如再出一道橋的題目,難度可能就增加了:“蘇州的橋樑中,哪座橋最高?”嘿嘿,反應快的讀者大概會從這本書的書名悟出標準答案,一點不錯,蘇州最高的單孔石拱橋,非吳門橋莫屬。吳門橋以拱頂距離正常水位九米以上的高度,雄居蘇州橋樑之最。

吳門橋雖已九百多歲了,比楓橋卻還是年輕,在唐朝,當張繼吟唱楓橋時,吳門橋還未問世。不過,吳門橋與楓橋一樣,同樣經歷了和平歲月與戰火亂離,並同時毀於鹹豐十年(1860)的戰火,同樣是蘇州歷經滄桑的見證。現存的這座吳門橋,與楓橋是同時代的造物,都重建於晚清的同治年間。如果淡化一下名氣,那么無論從哪方面,吳門橋比之楓橋,只有過之而無不及,這從橋名也可看出。

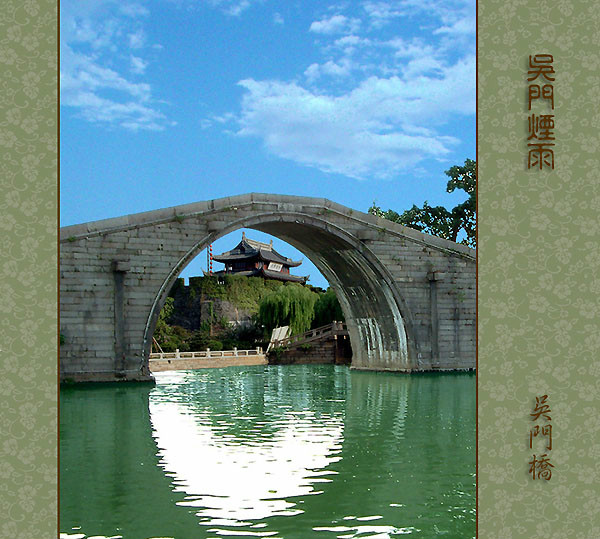

初讀劉禹錫的“春城三百七十橋,夾岸朱樓夾柳條”,總覺得同為詠橋詩,他的詩友白居易的“綠浪東西南北水,紅欄三百九十橋”似更精采,反覆吟詠卻又不知其所以然。一次佇立吳門橋頭,面對古運河的滔滔東流水,忽然悟出,原來劉詩中缺少了對水的描繪!由此,就想到了吳門橋的又一個不凡之處——雄踞在盤門水陸城門外的這座古橋,所處的水環境確實要複雜得多!京杭大運河由北向南流淌到這裡,順著古城牆之勢突然打了個急彎,折向東行;這時又分出一股水流湧進盤門的水城門,形成一段頗壯闊的水面,舊稱石家灣;走不多遠卻又分成兩條河流,運河沿古城牆向東流去,一條支流斜向東南另成氣候。就水勢及複雜的地理環境而言,這大概也是吳門橋建造較晚的一個原因。

相對於盛名天下的楓橋,吳門橋就極像一位隱士。在近十個世紀的悠悠歲月中,古盤門地帶所有的繁華和衰敗,它都親睹於目,切身經歷;尤其是兵燹人禍——韃虜鐵騎的蹂躪,元末紅巾軍的淫威和清末太平軍的血戰,還有民國初期江浙軍閥的混戰,幾乎悉數難免。在朝代不斷興替的世道中,吳門橋坎坎坷坷屢毀屢生,默默無聞地“隱居”於城南一隅。

在蘇州的單孔石拱橋中,以規模巨大和構造精巧而言,當首推吳門橋。吳門橋的橋體遒勁,拱峰高聳,無論遠眺近瞻,都十分雄偉壯觀,仿佛給人以“偉丈夫”的印象。遊人拾級而上,即有移步換景之妙,佇立橋頂,城垣內外、遠山近水,盡收眼底。

試想,陽春三月,盤桓在“城上風光鶯語亂,城下煙波拍春岸”的盤門城樓之下,或者是登臨瑞光古塔之上,俯賞吳門橋畔的舊城堞影和煙柳畫橋、風簾翠幕,一發思古之幽情,該是一樁多么賞心悅目的快事!

月光下,不一定是八月中秋,那古橋、古塔、古城門交相輝映下的吳門夜月圖,那旖旎的夜景,簡直是沒得說。現在環古城游的黃金水道上,城南運河段新開闢了一個景觀——吳門夜月,一旦進入景區,引人入勝的感覺便撲面而來!

已經好幾年沒有下過像樣的雪了,如果下大雪,一定要到吳門橋上抓拍幾張,從吳門橋上拍攝銀裝素裹的水陸城門以及城裡“參差十萬人家”的素裹銀裝,也是一絕。

由於“盤門三景”的魅力,即使炎炎盛夏,吳門橋畔也是遊人如織。美中不足的是,橋堍兩邊那些擠擠挨挨的民居,無形之中限制了所玩賞的空間。大多數遊客只是在橋上走走,在橋畔看看,或者徜徉留連在路邊賣古玩雜貨的小店小攤之間。這樣就未免有點可惜,要是能去橋堍河邊,與運河之水親密接觸一下,留幾張影,拍幾幅風景;或者乾脆泛舟古運河上,在拂面的習習涼風中,透過吳門橋洞一睹盤門城樓的風采,那種“綠樹偏宜屋角遮,青山止補牆頭缺”的意境,那感覺與“春曉”和“秋爽”又是不同。吳門橋周圍的建築都已經在整治,不用多久,一個精彩的吳門橋景區就會出現在盤門的古城牆下。

從盤門出蘇州城,走過吳門橋,穿過長僅兩百米的盤門橫街,就來到了京杭大運河邊的南門路。從吳門橋一直到覓渡橋這沿河三點五公里長的區域,被稱為吳門橋地區。

作為環古城風貌保護的重點路段,現在的南門路已經整治一新。那漂亮的石駁水岸,六通道的瀝青馬路,雅致的沿河綠地,河邊隨河而走的流動燈光,徜徉其間,確實會讓人留連忘返。現在,已經有媒體把這裡比作蘇州的“外灘”。

確實,正如上海外灘是列強留下的遺蹟一樣,蘇州的“外灘”也是如此。從吳門橋畔的青暘地—直到覓渡橋畔的運糧河這六平方公里的土地,有半個多世紀,曾經被劃分為日本租界和公共租界。蘇州最早的海關,也誕生在這裡的覓渡橋畔。這段被稱為“黃金水道”的城南運河南岸,曾經是蘇州近代工商業的發祥地。我國第一家使用動力機械的現代化繅絲廠——蘇經絲廠,還有我國開工最早的紡紗廠——蘇綸紗廠,都誕生在吳門橋畔。

蘇州城南的這個“外灘”,雖然沒有摩天大廈,沒有鬧市喧囂,然而有一個方面足以令蘇州人自豪,那就是蘇州這個“外灘”,還有著二千五百多年的文化積澱。這恐怕是上海的十里洋場無法比擬的。只需稍為留意,這城南地帶的文物古蹟、名勝景觀,簡直俯拾皆是。那古橋、古墓、古塔、古城門、古運河,還有運河沿岸那些象徵著蘇州近現代工業文明遺存的百年老廠,儘管其中不少廠家因時代變遷或改行,或轉業,甚至消失在歷史的塵埃之中,但工業文明的遺存仍隨處可見。隨便提起哪方面內容,都是一個非常有談興的話題。

今日的吳門橋,已經是一個地區的代名詞,吳門橋地區,完全可以說是近現代蘇州對外開放的一個博物館。

小橋流水人家的蘇州,河港如織,橋樑縱橫。蘇州的橋樑,不但為數眾多,形態各異,而且造型優美,令人賞心悅目;蘇州的古橋,有著相當的觀賞性,具有極高的文物價值。方圓不過數十里的姑蘇城,名橋無數,這裡有全國最高的單孔石拱橋吳門橋,有世界上現存的最古老的薄墩聯拱石橋寶帶橋,還有世界上最小的石拱橋——網師園中的引靜橋,更有名揚天下的楓橋。

蘇州自建城以來,城市的格局始終是街河並行的雙棋盤格局,前後枕河,逢街有橋。古代蘇州人以步行為主,以舟轎代步。沒有橋的蘇州,簡直寸步難行。從唯物觀的角度來看,蘇州人造橋的本事,完全可以說是“逼”出來的。有史料表明,早在春秋吳國時,已開始有規模地造橋,但至少唐代以前,蘇州的橋大多還是用木材建構的,所謂“紅欄’’者也。木橋漆成彩色固然美麗,卻遠沒有石橋牢固耐久,不可能幹年留存,所以如今我們無緣一睹“紅欄”的風采了。