介紹

羅馬人對世界文化所作出的最為重要的貢獻就是保存了希臘和

中東地區的文化成果。羅馬人在廣泛吸收四鄰各族優秀文化成果,特別是古代希臘人的卓越文化成就的基礎上,根據本國社會、經濟、政治發展的需要,創造了自己獨特的文化,為世界文化增添了新的內容。

古羅馬文化

古羅馬文化歷史傳說

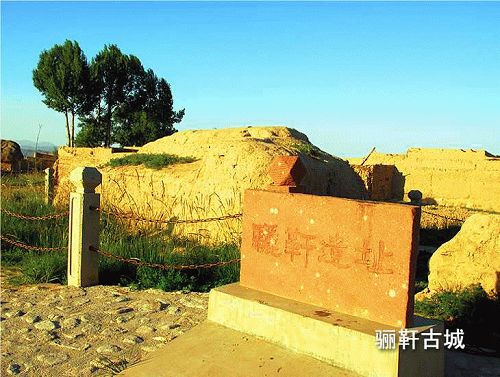

前8世紀至前6世紀,希臘人向義大利南部移民,並建立城邦。公元前7世紀,以帕拉提烏姆為中心開始部落聯合過程,由單一的拉丁人部落聯合包括薩賓人和伊特拉斯坎人等3個部落組成羅馬人公社。前7世紀末至前6世紀末,羅馬人公社處於伊特拉斯坎人的統治之下。此時,完成了由氏族部落公社到城邦的過渡。前5世紀末,

高盧人從阿爾卑斯山以北進入

波河平原。這些部族經過長期融契約化,形成了義大利人的祖先。

建立歷史

羅馬城市建立的日期並不確定,傳統認為是在公元前753年,這已經廣泛地為考古發現所證實,儘管可能此前已經有一部分人早就居住在那裡。傳統上,羅馬人把羅馬城的建立歸功於英雄

羅穆盧斯。他和他的孿生兄弟瑞摩斯是英雄

埃涅阿斯的後代。埃涅阿斯是

希臘女神阿佛洛狄特(

羅馬神話中稱

維納斯)的兒子,他在希臘人占領特洛伊城之後來到義大利。羅馬歷史學家

提圖斯·李維這樣描述這個神話故事:這對孿生兄弟的祖父是努米托,他是羅馬東南部

阿爾班山區

阿爾巴國的國王。國王邪惡的兄弟阿

穆利烏斯將國王驅逐出境,還讓國王唯一的女兒雷婭·西爾維婭做貞女以阻止她生兒育女(貞女是不準生育的),以防止國王的子孫報仇。但是雷婭·西爾維婭違背了他的約束,與戰神馬耳斯相愛並生下了一對雙胞胎。當這對雙胞胎被遺棄在

台伯河畔時,一隻母狼哺育了他們,後來又被一位牧羊人發現,他的妻子將他們撫養大。長大後,這對孿生兄弟成為了綠林首領。在瑞摩斯被俘、帶給國王阿穆利烏斯後,羅穆盧斯帶領手下救出了他,並殺死了阿穆利烏斯。此時,孿生兄弟身世大白,他們的外祖父努米托恢復了王位。兄弟倆離開外祖父,在被牧羊人發現的地方創建了自己的城市。在決定誰來做城市的主宰時,神諭告訴他們要由看到的預示成功的飛鳥來決定。瑞摩斯站在阿文廷山上看到了6隻禿鷲,羅穆盧斯站在巴拉丁山上看到了12隻禿鷲。後者的數字更幸運,但瑞摩斯是最先看到徵兆的人。結果兄弟間發生了爭吵,羅穆盧斯最終殺死瑞摩斯,成為新城的國王。他統治了很長時期,死後被接納到諸神中,成為受人尊敬的戰神

奎里納斯。

在羅馬發展為城市、建立自己的政治和文化的過程中,羅馬人仿效了其鄰近的

埃特魯斯坎文明。義大利現存最早的文字發現於公元前8世紀初羅馬城附近的古代城市奧薩客棧大墓地。陶罐上刻畫的4個希臘字母表明,剛剛建立羅馬城的

拉丁人在希臘人採用

腓尼基字母後不久就學會使用了這種文字。羅馬早期政治是王政時代,國王掌握絕對的權力。他是大立法官、軍隊的首領、大祭祀長,其權力僅僅受到來自

元老院和

公民大會的遏制。元老院就是元老議會,由不同部族首腦組成。按照憲法和傳統習俗,元老院有權通過或否決國王的任命以及判定國王的立法和訴訟。公民大會由羅馬的全體男性公民構成,按照親緣關係分成30組;它授予君主行使權力,而這一點由元老院最後正式批准。

古羅馬文化

古羅馬文化隨著羅馬權力和影響的增長,財富開始集中在少數人手中。貴族是整個社會中最富有的成員,他們控制著大部分的貿易、行政管理和軍隊,而且只有他們才能夠進入元老院或被任命和選舉為官員。平民主要是小農場主、勞動者和手工藝者,他們占人口的大部分,在政府中卻幾乎沒有發表意見的機會。

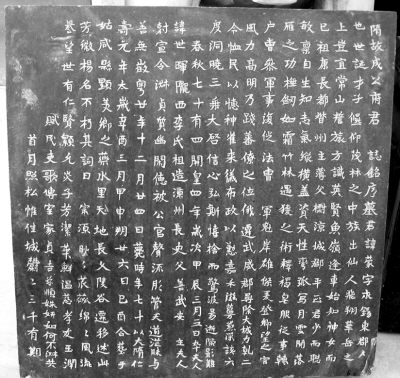

法律條文

公元前5世紀中期,正處於古代羅馬的奴隸制城邦時代,城邦經過對外

戰爭和人民內部長期鬥爭後,經濟政治和意識形態達到了較高水平,編訂《

十二銅表法》,是古羅馬

共和時代最早的

成文法典,開始對人權加以一定保障,限制奴隸主貴族對權力的濫用和對法律的任意解釋,這部法律是羅馬法的淵源,也是羅馬的基本法。

古羅馬文化

古羅馬文化從羅馬建國到公元前3世紀中葉,羅馬法律僅限於調整羅馬公民之間的關係,被稱之為公民法,形式上缺乏靈活與變通,內容上僅側重於國家事務和法律程式,在關係公民財產問題,私法規範則不夠完善。 隨著

羅馬共和國的不斷對外擴張,版圖不斷擴大,引起了經濟貿易方面的諸多問題,通過長期的司法實踐,3世紀,形成了

萬民法體系,開始注重經濟和民事問題的解決。

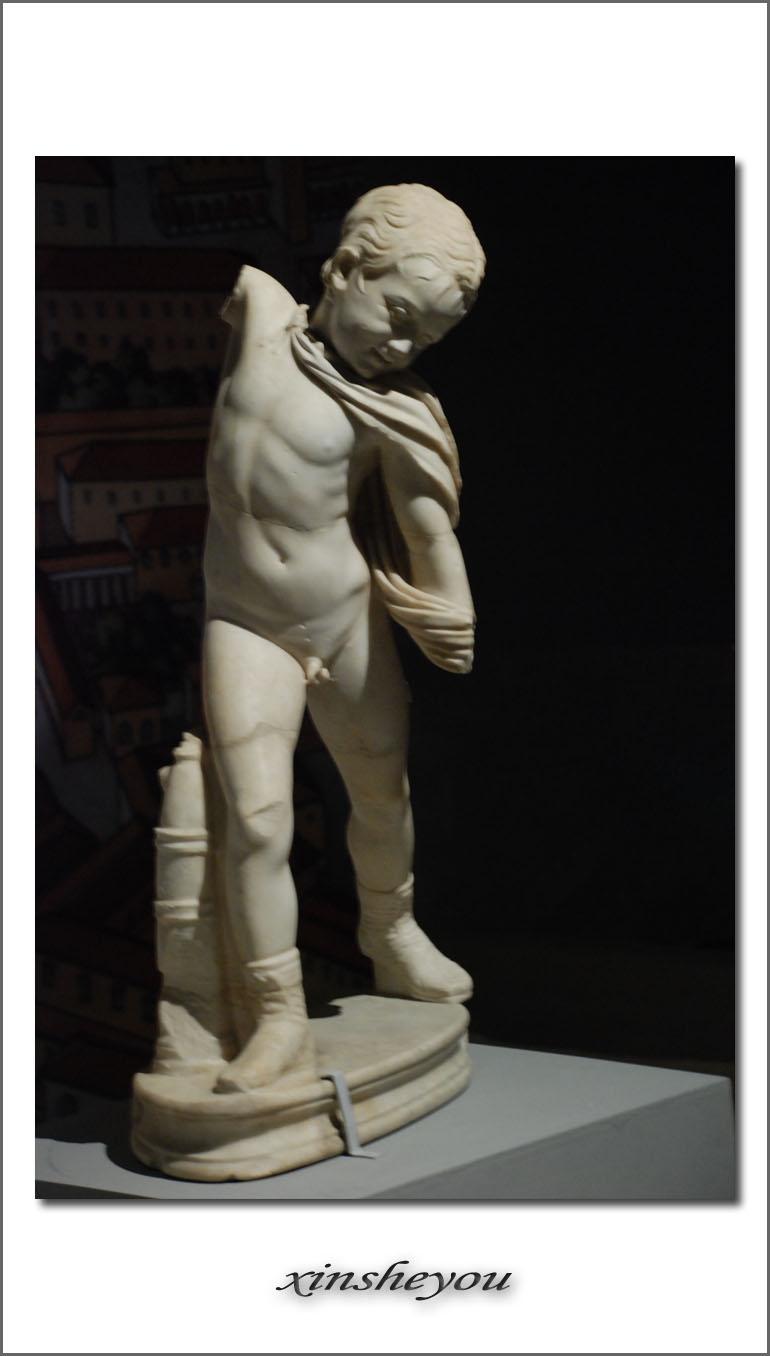

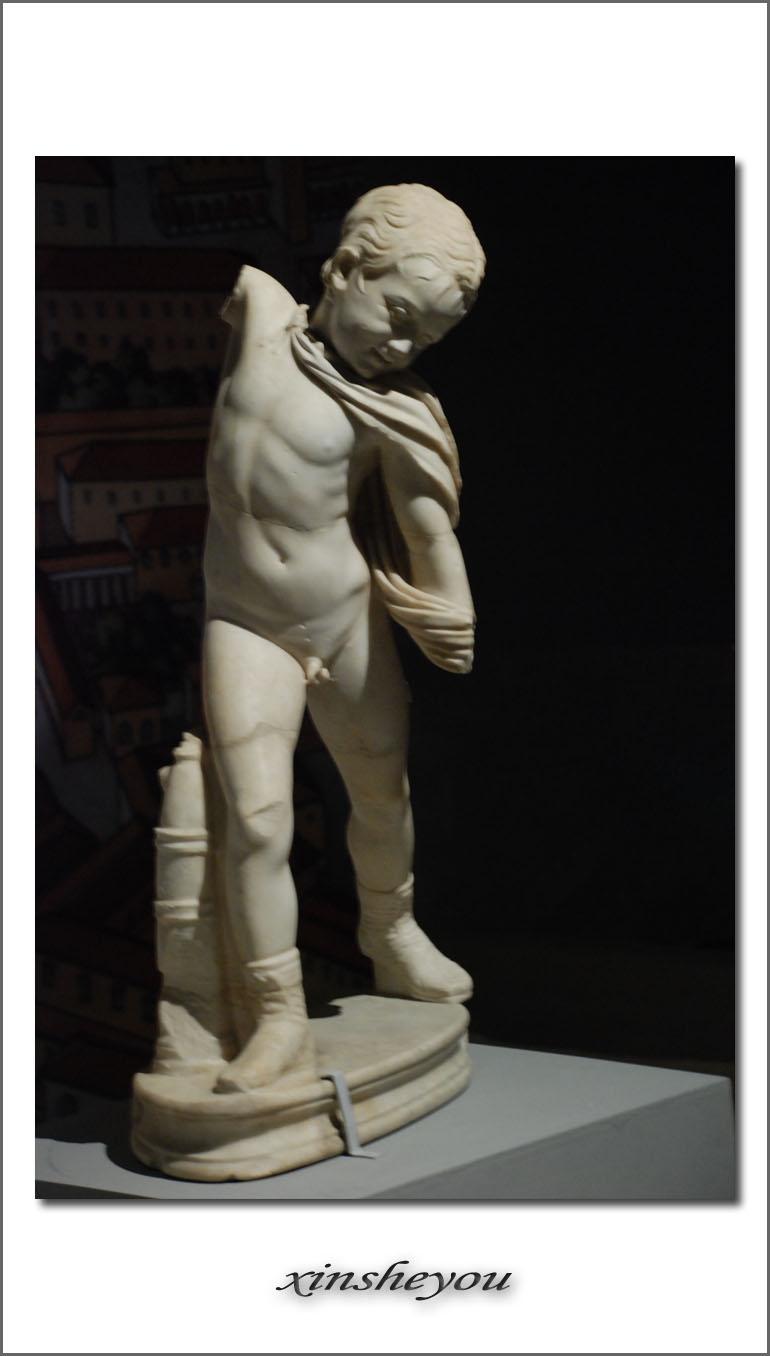

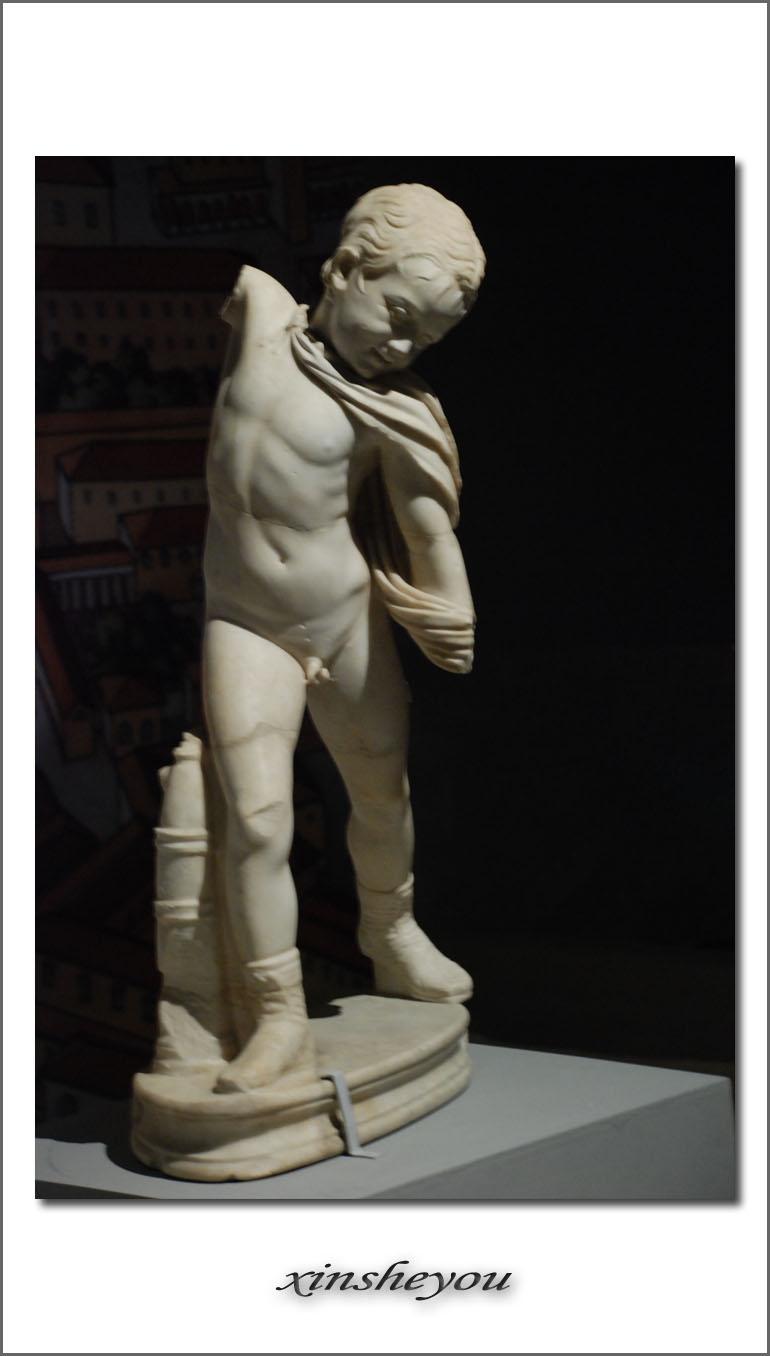

藝術

為了維護龐大帝國的統一,羅馬人需要擁有優良的道路,這樣其軍隊才可迅速地調動布防。這正是羅馬人之所以成為古代最偉大築路師的原因。在他們所修建的道路中,有一些至今仍在使用。羅馬人也是偉大的工程師。他們建造了許多橋樑和引水渠,而且其中有一些至今仍被使用。羅馬人是偉大的建築師。他們為我們留下了諸如

凱旋門、長方形教堂以及公共澡堂之類的建築風格。

古羅馬文化

古羅馬文化在羅馬人的所有建築中,最為著名的當數羅馬

圓形劇場。在這個巨型的圓形劇場中,角鬥士們曾經廝殺不已。該劇場可容納4.5萬人觀看錶演。這個劇場的一大部分至今仍然屹立在那裡。在過去諸多世紀中,世界上許多城市都曾經模仿過羅馬人的建築風格。

基督教

羅馬人還促進了基督教的傳播。假如當初羅馬人沒有接受基督教,那么,基督教可能仍將是中東地區一種無足輕重的宗教,而如今它已是世界上的主要宗教之一。在

羅馬帝國的具體歷史條件下產生和發展起來的基督教,給整個人類特別是歐洲文化的發展打上了至為深刻的烙印。

語言文化

一直到中世紀晚期之前,幾乎所有歐洲作家都使用羅馬人的語言——拉丁語,而學者們對拉丁語的使用則一直持續到18世紀。在數百年乃至上千年的時間裡,拉丁語一直是羅馬天主教會所使用的唯一一種語言。如今,拉丁字母表仍通用於全世界。在歐洲,有許多種語言都是從拉丁語發展而來的,如義大利語、法語、西班牙語和葡萄牙語等。在英語中,每三個單詞中就有一個是來源於拉丁語的。以

凱撒和

西塞羅為代表的拉丁文散文,以P.

維吉爾、Q.

賀拉斯、P.

奧維德等人為代表的羅馬詩歌,以T.李維、C.

塔西佗等人為代表的羅馬史學,長期以來都是世界各國學者研討的對象。

古羅馬文化

古羅馬文化服飾文化

古羅馬時期女性主要穿“絲多拉”和“帕拉”。“托嘎”是古羅馬時期男性普遍穿著的外袍,托嘎的作用與

古希臘的“系瑪申”相同,只是形狀不同,呈半圓狀。而且較大、較重、也較為複雜。普通人穿白色托嘎,官員、神職人員及上層社會十六歲以上的人穿帶有紫色鑲邊的托嘎,繡金紫袍則是官員將軍的禮服,也是帝王的傳統服裝。

古羅馬文化

古羅馬文化在外袍裡面不論男女都會穿相當於希臘“基同”的筒形衣“丘尼卡”。在丘尼卡裡面還要穿襯衣丘尼卡,長及膝蓋,類似

襯衫。女裝在襯衣丘尼卡外面長及腳面的筒袍“斯多拉”。裝飾在前中心的紫色寬頻紋樣“克拉維”顯示著元老院議員的等級,而騎士服裝的飾邊則較窄。女裝在領口及裙擺處常常配有刺繡。起初羅馬服裝均為本白色配以鑲邊,後期人們更喜歡多彩艷麗的服裝。

科學研究

最為著名的天文學家是

托勒密。他認為,太陽是圍著地球轉的。他的這一觀點是錯誤的,但在16世紀之前,人們卻一直將之奉為真理。

我們今天使用的曆法仍然是羅馬曆。"七月"(July)和"八月"(August)這兩個月份的名稱則來自羅馬兩位偉大統治者的名字,即

儒略·凱撒和

奧古斯都·凱撒。

文學哲學

古代羅馬人使用文字較早,而真正的文學作品則產生較晚。公元前 3世紀之前,羅馬已有原始的民間文學,但這些口頭創作的詩歌很少保存下來。羅馬文學的發展是在統一義大利以及向海外擴張過程中大量接受希臘文化的影響,移植和改造希臘的詩歌、戲劇等文學形式的基礎上取得的。羅馬文化作品十分的豐厚,如喜劇作品《商人》、《吹牛的軍官》散文就西塞羅作品就留下了57篇的演講稿和800多篇書信。公元前 7世紀,羅馬人在

伊特魯里亞字母(改造希臘字母而成)的基礎上創造了拉丁文字母。後經不斷完善,拉丁文字母成為其他許多民族創造自己文字的基礎。這是

古羅馬人對世界文化的重大貢獻之一。在哲學上也形成了多個不同的派別,不同的派別形成了不同的理論。羅馬的唯物主義哲學對宗教迷信愚弄人民進行了揭露和批判。後期

羅馬帝國的唯心主義哲學,提出了“

太一”是世界的本源,修行的手段是禁慾和苦行,使靈魂得到淨化,達到靈魂與“太一”的合一,實現了向

宗教神學的過渡,對

基督教神學思想影響巨大,也給人類留下了睿智的智慧。

古羅馬文化

古羅馬文化上古時期

前8世紀至前6世紀,希臘人向義大利南部移民,並建立

城邦。公元前7世紀,以帕拉提烏姆為中心開始部落聯合過程,由單一的

拉丁人部落聯合包括薩賓人和伊特拉斯坎人等3個部落組成羅馬人公社。公元前7世紀末至前6世紀末,羅馬人公社處於伊特拉斯坎人的統治之下。此時,完成了由氏族部落公社到城邦的過渡。前5世紀末,

高盧人從

阿爾卑斯山以北進入

波河平原。這些部族經過長期融契約化,形成了義大利人的祖先。

古羅馬文化

古羅馬文化王政時代

公元前8世紀至前6世紀史稱王政時代。先後有7個王,氏族部落組織尚完整存在,統治階層包括王、元老院、

庫里亞會議(羅馬稱

胞族為庫里亞,每10個氏族組成一個胞族,後為百人隊會議取代)。後來又出現了貴族與平民之分。

王政時代最後一位王高傲者塔克文暴虐無道,被憤怒的羅馬人趕走,傳說於公元前509年建立起由羅馬貴族掌權的

羅馬共和國。

共和國

在共和時代的早期,平民與貴族的鬥爭進行了2個世紀。百人隊會議從貴族中選出兩名執政官行使最高行政權力,為期1年;而掌握國家實權的則是元老院。隨著貴族與平民之間對立的加深,貴族承認了平民所選的“

保民官”,負責保護平民的權力不受貴族侵犯。前451年,頒布了

十二銅表法,廢除了平民與貴族不能通婚的限制,這也標誌著羅馬法的誕生。前326年,取消了

債務奴隸制。

羅馬剛建國時,還是一個小國家。自公元前5世紀初開始,先後戰勝

拉丁同盟中的一些城市和

伊特拉斯坎人等近鄰,又征服了

義大利半島南部的土著和希臘人的城邦,成為

地中海西部的大國。羅馬又發動了3次

布匿戰爭,在前146年征服了

迦太基並使之成為羅馬的一個行省。前215年-前168年發動3次

馬其頓戰爭,征服

馬其頓並控制了整個希臘。又通過

敘利亞戰爭和

外交手段,控制了西亞的部分地區,建成一個橫跨非洲、歐洲、亞洲,稱霸地中海的大國。 這一時期經濟發展迅速,但是也激化了社會矛盾。公元前2世紀30年代~前1世紀30年代,史稱內戰時代,先後爆發了

西西里奴隸起義和

斯巴達克起義。形成了破產農民與

大地主的鬥爭,無權者與當權者的鬥爭,騎士派與元老派的鬥爭。並且在前133年至前123年期間發生了

格拉古兄弟改革。公元前107年,在民主派支持下,馬略當選為執政官並開始實行

軍事改革。他推行

募兵制,使大批無地或少地公民湧入軍隊。前90年,為了爭取羅馬公民權,義大利人起義,史稱

同盟者戰爭。

前82年,

貴族派支持的

蘇拉率軍占領羅馬。次年,迫使

公民大會選舉他為終身

獨裁官,開創了羅馬歷史上軍事獨裁的先例。前60年,

克拉蘇、

凱撒、

龐培秘密結盟,共同控制羅馬政局,史稱前

三頭政治。前48年,尤利烏斯·愷撒先後打敗另外兩人,被宣布為終身獨裁官,集軍政大權於一身。他厲行改革,但因獨裁統治而招致政敵仇視,於公元前44年3月15日遭貴族派陰謀分子刺殺。

凱撒死後,

羅馬內戰又起。前43年,

安東尼、

李必達、

屋大維公開結盟,獲得統治國家5年的合法權力 ,史稱後三頭政治。隨後屋大維將另外兩人打敗,於前27年元老院授與屋大維“

奧古斯都”的尊號,建立元首政治。共和國宣告滅亡。羅馬從此進入

羅馬帝國時代。

羅馬帝國

奧古斯都創建的政治制度,史稱

元首制,其實就是

共和名義的帝制。他在位期間,實行了一系列積極的改革,促進了經濟和社會的發展。並且對外擴張,使帝國北疆達到

萊茵河與

多瑙河一帶。

奧古斯都死後,其養子

提比略繼位,從此開創了皇位繼承制。從前27年開始到192年這一時期被稱為前期帝國時期,包括3個王朝:

克勞狄王朝、

弗拉維王朝和

安東尼王朝。這一時期社會相對穩定。安東尼王朝皇帝

圖拉真(98年-117年)在位時,帝國版圖達到最大:西起西班牙、

不列顛,東到

幼發拉底河、南有埃及、

迦太基,北達萊茵河、多瑙河,

地中海成為帝國的內海。經濟空前繁榮。

192年,安東尼王朝最後一位皇帝被殺,羅馬出現了近百年的混亂時期。史學家將193年

塞維魯王朝建立,到235年這段時期稱為後期帝國時期。始於安東尼王朝後期的社會、經濟和軍事危機,在公元3世紀達到空前規模,以致一些史家又劃出一個三世紀危機時期(193年~ 284年)。這一時期,戰亂頻仍,皇帝更迭頻繁,奴隸和

隸農的起義遍及各地,3世紀60年代在

高盧開始的

巴高達運動,對統治階層的統治造成很大的威脅。

284年,近衛軍長官戴克里先由軍隊擁立做皇帝,取得帝國政權,改元首制為多米那特製(即

君主制),正式採用東方君主的統治形式和禮儀。並實行了許多改革,史稱

戴克里先改革。其後繼者

君士坦丁一世廢除

四帝共治制,於324年成為唯一君主,皇權得到加強。330年遷都

拜占廷,更名

君士坦丁堡。313年,頒布米蘭敕令,承認基督教的合法地位。他死後,戰亂又起。

狄奧多西一世曾??國分裂為東羅馬帝國和

西羅馬帝國兩部分。

東羅馬帝國一直延續至1453年,為

奧斯曼帝國所滅。它歷經人民起義和外族入侵以及內部的一系列社會變革 ,於7世紀左右進入封建社會。

政治制度

古羅馬對西方文明最重要的貢獻之一就是其完備的

法律體系,包括

市民法(僅適用於羅馬公民)、自然法(適用於所有人)和國家關係法(用於調節羅馬人與其它民族之間的關係)。從公元二至六世紀,羅馬法經歷了一個不斷補充和完善的過程,至公元534年在

東羅馬帝國國王

查士丁尼的主持下編撰完成並頒布施行,後人稱之為《民法大全》。該法典對西方文明的影響被認為僅次於《聖經》,其基本思想和原則已融入西方乃至世界各國的法律中。讀者可以從這裡節選的一些條文中領略到羅馬法的博大精深,如對證據、公正、思想自由和契約精神的肯定。

任何人在缺席時不得被判罪。同樣,不得基於懷疑而懲罰任何人;……“與其判處無罪之人,不如容許罪犯逃脫懲罰。”

任何人不能僅因為思想而受懲罰。提供證據的責任在陳述事實的一方,而非否認事實的一方。

判刑時必須始終考慮罪犯的年齡與涉世不深。

武力和畏懼完全與自願的同意背道而馳,而後者乃誠實契約之根基;容許任何此類行為都是悖逆道德的。

父親的罪名或所受的懲罰不能玷污兒子的名聲,因為每一方的命運均取決於自己的行為,而任何一方都不得被指定為另一方所犯罪行的繼承人。

婦女不得參與任何公務;因而她們不能擔任法官,或行使地方官吏的職責,或提起訴訟,或為他人擔保,或擔任律師。未成年人也不得參與公務。

人人都應養育自己的後代;任何人若認為自己可以遺棄孩子,都將受到法律的懲罰。家長或監護人如果棄自己的孩子於死地,則當孩子被他人出於同情之動機救助後,原家長或保護人根本無權得到孩子,因為任何人都無理由聲稱一個被他棄於死地的孩子依然屬於他。

世代相傳的習俗應受到尊重和服從,不得輕視,但其有效性不應凌駕於理性或

法律之上。

拷問用於查明犯罪真相,但不應作為首選方式。因此,首先應當求助於證據;如果當事人涉嫌犯罪,則可以通過拷問迫使他供出同謀與罪行。

當幾名罪犯與同一樁案子有牽連時,對他們的審訊應從其中膽小怕事者和年幼者開始。

拷問不得施加於14歲以下的未成年人……

然而在涉及與王侯有關的叛國罪時,如果需要提供證詞,且為情勢所迫,則所有人都無一例外地應接受拷問。 拷問不應完全聽從原告的要求,而應本著合理與節制之原則。在涉及自由問題時,如果當事人的社會地位有爭議,則不必通過拷問來尋求真相。

古羅馬文化

古羅馬文化 古羅馬文化

古羅馬文化 古羅馬文化

古羅馬文化 古羅馬文化

古羅馬文化 古羅馬文化

古羅馬文化 古羅馬文化

古羅馬文化 古羅馬文化

古羅馬文化

古羅馬文化

古羅馬文化 古羅馬文化

古羅馬文化 古羅馬文化

古羅馬文化 古羅馬文化

古羅馬文化 古羅馬文化

古羅馬文化 古羅馬文化

古羅馬文化 古羅馬文化

古羅馬文化