簡略概述

在歷史小說《立馬中條》中,自38年7月至1940年10月, 第四集團軍僅以三萬多人先後粉碎了日寇11次對

中條山的大掃蕩,他們在中條山前赴後繼英勇犧牲了兩萬多人。在11次反掃蕩中的“

六六戰役”中,177師新兵團有800多名三秦壯士彈盡糧絕,被日軍逼上黃河崖邊,高呼口號,集體跳崖,全部壯烈犧牲,無一人投降被俘。在11次反掃蕩中的

望原會戰中,孫蔚如、趙壽山將軍謝絕一戰區建議避敵退卻的主張,率部主動抗戰,在缺乏側翼掩護孤軍對敵的狀況下仍取得瞭望原大捷。

核心提示

“千人都有,不要說八百幾百了,男的,女的都有,屍體都腐爛了,因為在那漂了好幾天了,它那是個漩渦,水就在那兒旋,那屍體也就跟著那水,就在那兒漩,都沒有衣服,後來我才聽說那個水呀打的,把衣服都打掉了,都是光的,十幾歲的,十七八歲,有傷的不多,也有,少數,大部分都是跳下去的,我們都哭了。你沒見著那場面,那簡直是慘不忍睹啊,它一漩過來就撈一個,還漩又撈,那也有100多人在那撈呢。那個漩渦很大,那都是滿滿的,還有一部分流走的,撈上來就地埋,就是三門峽的北邊有一個溝,都埋在那個溝裡邊了,當時也不知道誰是誰,撈上來就埋。”

“有沒有做什麼標記?”

“沒有,誰都不知道是誰嘛,那就是把那屍體掩埋了就算不錯了。”

胥繼武老人說,七十多年過去了,曾經的很多事情都忘了,但三門峽那慘烈的一幕,至今仍然時時浮現在他的眼前。

通過胥繼武老人我們了解到,那些死難的戰友大多是原國民革命軍38軍177師的將士。那上千名的死難將士,就是傳說中的八百“陝西冷娃”。

歷史背景

抗日戰爭進入戰略相持階段後,戰爭雙方的戰線保持了相對的穩定日本侵華政策的重點逐漸向保守占領地轉變。為了擺脫困境,日本修正了原來“不以國民政府為對手”的立場,提出“如果國民政府拋棄以前的一貫政策,更換人事組織,取得新生的結果,參加新秩序的建設,我們並不予以拒絕”之新方略,加緊對國民政府展開誘降活動。

正當日本泥足深陷中國戰場,亡華無期,進退維谷之際,其法西斯夥伴德國於1939年 9月1日,突襲侵占波蘭。接著,德意法西斯互為呼應,又取得了對英法作戰的勝利。在法西斯“夥伴”暫時勝利的刺激和鼓舞下,1940年底,日本政府調整了中國作戰指導方針,作出“必須迅速解決中國事變”的決定,要求“在1941年秋季以前,改變預定計畫,不放鬆對華壓迫,準備在夏秋之際,進行最後的積極作戰,力圖解決中國事變”。在此期間,竭盡一切手段,尤其利用國際局勢變化,謀求‘中國事變’得到定局。”

日本軍方具體分析了中國戰場的態勢,認為“山西省由於西面有以延安為根據地的共產軍,南面黃河兩岸有中央軍第一戰區的軍隊活動,治安情況極為惡劣。河南、山東兩省的治安也不穩定”。“主要占領區域的治安現狀,其安定程度的順序為蒙疆、三角地帶、武漢地區,以華北為最差。”而在整個日軍占領區內,華北之“晉南是有蔣直系國民黨軍殘存的唯一地區”。有鑒於此,1940年12月26日,日本東條陸相和杉山總長在迅速解決對華問題上取得一致意見,提出“不要單純考慮南方,要確立以中國和北方問題為主的方針”。據此,1941年1月30日,日本中國派遣軍提出“1941年度的作戰,根據當前任務,大致確保現在的占領地區,尤其在夏秋季節鬚髮揮綜合戰力,對敵施加重大壓力。特別期待於在華北消滅山西南部中央軍的一戰(亦即

中條山戰役)。”

戰史資料

防守

1938年8月後,孫蔚如奉命帶領由原楊虎城領導的十七路軍改編的第三十一軍團(1939年初改編為第四集團軍)防守

中條山西部的平陸、

芮城地區。從這時起到1939年3月間,第四集團軍的健兒們曾5次粉碎日軍對條西地區的瘋狂“掃蕩”,鞏固了中條防線,保衛了中條山人民的安全,獲得中條山人民的讚譽。可日軍視第四集團軍為中條山的“盲腸”,必欲除之而後快。於是, 繼1939年“三二九”大掃蕩之後,6月上旬,日軍再次發動了更大規模的“六六”戰役。這次日軍使用的兵力有:牛島實常第二十師團的4個聯隊,前田治第三十七師團的1個聯隊,第二十八騎兵聯隊,並配有野炮第二十六聯隊,山炮第一聯隊,共3萬餘人。在山口集成飛行隊30多架飛機的支援下,兵分9路,由

芮城縣的

陌南鎮到平陸縣的張店四州山等地,構成一個半孤形包圍圈,向第四集團軍陣地實施了全線進攻。日軍此次作戰的目的,是要將“第四集團軍所屬的第三十八軍、第九十六軍殲滅於芮城以東

茅津渡以西地區,同時以山炮30門炸毀隴海路靈寶鐵橋,徹底破壞隴海線之運輸”。

1939年上半年,第四集團軍是由第三十八軍、第九十六軍和川軍第四十七軍共3個軍4個師和2個獨立旅組成。第三十八軍獨立第四六旅駐平陸縣城及其以東地區;第十七師駐守張茅公路沿線的

茅津渡一帶。第九十六軍駐平陸縣城以西至芮城

陌南鎮以東地區。李家鈺的第四十七軍防守夏縣南部。第四集團軍防地北面是連綿起伏的

中條山脊,南面是天險黃河,北高南低,處處深溝巨壑,2萬多人的部隊在這個狹長地帶,面山背水,很少迴旋餘地,地形十分不利;同時,中國守軍戰線長達60華里,僅有2.6萬人防守,而敵人達3萬多人,在兵力上也占劣勢。

日軍進攻

1939年6月6日(農曆己卯年四月十九日)拂曉,日軍步、騎、炮、空各兵種,聯合向防守

中條山西部的第四集團軍陣地全線發動了進攻。

在東段,駐張店日軍的二十師團第八十聯隊主力,沿張茅大道南下,向第十七師陣地嶺嶠、下牛、部官、大坪頭進犯,以便把三十八軍和九十六軍隔斷,然後包圍予以殲滅之。同時,日軍二十師團八十聯隊一部,經南北橫尖向風口、紅咀、連家灣一帶獨立四十六旅右側陣地發動進攻;山北從善、大小李、西姚的日軍第三十七師團重松聯隊主力1500餘人,在炮兵、飛機配合下,分兩路進攻風口、紅咀獨立四十六旅陣地北側。

在西段,

張村、

曲村、姬家窯和蠶坊村的日軍二十師團七十九聯隊三、四千人,於6日拂曉向第四集團九十六軍一一七師一零五七團陣地扁豆凹、東黃草坡,一零五九團陣地西黃草坡、麻溝嶺、豬嘴崖、鳳凰咀陣地,發動猛烈進攻。

第四集團各部在東、西各線英勇抗擊了日軍的進攻,多次打退了敵人的攻勢。但經過18小時激戰,形勢急劇惡化。第四集團總部遂決定調整部署,縮短戰線,除令四十七軍抽3個團攻擊張店敵之側背,三十八軍十七師以有力部阻敵南犯外,令九十六軍主力東撤,準備在平陸以西山地設定防禦陣地。

形勢惡化

1939年6月7日,東、西兩線終日苦戰,形勢繼續惡化。在東部,7日拂曉,侵入太臣一帶的日軍3千餘人,繼續南犯,占領坂頭。獨立第四十六旅大部隊向平陸以北的東坪頭陣地轉移。在西部,一一七師各部於7日轉移時,因部隊通訊聯絡不暢均未按時到達位置,而形成從廟底、西吳到張峪20多里大空隙,日軍乘隙而進。下午5時,日軍又從北、西兩面,向張峪及柏樹崖獨立四十七旅發起攻勢。下午6時,日軍從東西北三面向平陸縣城郊進逼,把第九十六軍和獨立四十六旅包圍在平陸縣城、

太陽渡、大澗北、趙家坡等黃河北岸一個東西不到10里的低洼區。第九十六軍和第三十八軍獨立第四十六旅陷入絕境,面臨著全軍覆滅的危險。

在此萬重危急的形勢下,獨立第四十六旅旅長孔從洲根據本旅在敵後偵察所得的情況以及平陸縣犧盟會等送來的情報,斷然決定組織本旅部隊星夜向北突圍。他先要工兵連排除陣地前雷區的地雷。又指定一個連為突圍前鋒,為該連隊配備了十幾挺機槍,每人攜帶了大量的手榴彈,向北打開通路。前鋒部隊象一把尖刀,突然插入敵人後方,直出

東車村,以迅雷不及掩耳之勢,一舉殲滅了敵人兩個炮兵中隊和後方醫院;並收繳了一個偽軍連的槍,破壞了公路和電話線,繳獲了山炮12門,迫擊炮4門。天色微明時,獨立四十六旅進入夏縣境內的東吳和南

吳村山區埋伏下來。兩天之後,他們回到平陸縣與第三十八軍軍部會合。

突圍

獨立第四十六旅出敵不意向北突圍,打亂了日軍部署,使九十六軍絕路逢生。被逼到黃河岸邊的一七七師師長陳碩儒見已臨死地,為保存抗戰實力,則率領身邊不到3個團的兵力,猛向西邊敵陣撲去,經過短暫的混戰,插向敵後

陌南鎮。第九十六軍軍長李興中也率部隊向北面突圍,於10日到達張茅大道東的將窩與三十八軍會合。

孔、陳、李率部突圍後,在敵人包圍圈堅持戰鬥的張子馥營與敵在

平陸縣城北高地進行了反覆肉搏,因傷亡慘重,撤到城內,後糧盡彈絕城破,大部官兵犧牲。離師部較遠的新兵團和第五三一團部分官兵1000多人來不及突圍,被敵壓到黃河岸邊,經過一小時血戰,在彈盡糧絕,孤立無援情況下,餘下的八百冷娃,高呼著“寧跳黃河死,不作亡國奴”的口號,奮身跳進滾滾黃河之中,壯烈殉國。

日軍攻陷平陸縣城後,從13日拂曉起,以其主力1萬多人分三路再向張茅大道以東的第三十八軍第十七師、總部教導團和第四十七軍發起大規模進攻。第三十八軍軍長趙壽山根據敵我力量對比情況,決定縮短戰線,採取彈性防禦,力爭主動。他首先要十七師與四十七軍分別防守南北兩線夾擊敵人;同時命令在

稷王山打游擊的兩個團,與孫定國領導的新軍二一二旅密切協作,在敵後積極襲擾敵人。在中國守軍頑強抗擊下,敵因傷亡慘重而無力繼續進攻,在14日傍晚開始撤退。守軍舉行反攻,接連收復淹底、古王、計王、毛家山、廟凹、

茅津渡、平陸縣城、芮城縣城等。21日,日軍退回運城。

“六六”戰役,進行了半個月,這是第四集團軍在

中條山進行的最大的也是最慘烈的一次戰役,我軍傷亡及失蹤官兵達8800餘人,日軍傷亡約5000多個。此次戰役粉碎日軍對中條山的大規模進攻,在戰略戰術上都是成功的。戰後,第一戰區司令長官

衛立煌到中條山巡視,稱頌第三十八軍是“中條山的鐵柱子”。報紙新聞向全國報導稱:“晉南大戰,我軍又造成光輝的勝利。

歷史故事

抗日冷娃

原文:七十年前,八百名被日軍圍困在絕壁之上的“陝西冷娃”,先跪天,再跪爹娘,高吼秦腔,“兩狼山戰胡兒啊,天搖地動!好男兒為國家啊,何懼死生!”,歌完,縱身撲向滾滾黃河,十七八歲的,男的女的都有,這是一段虛構的傳說,還是一幕沉鉤久遠的悲壯。

“我這個膝蓋跪過父母,今天,我代我父親來跪你了。”

南方才子北方將,陝西冷娃排兩行

“那些大個子上去就跟敵人戳去了,那娃都跳河死了,一千多人寧跳黃河,也不投降,那個

秦腔唱著,很高昂。血流,黃河水都變成紅的了,最後一個兵沒有跳,拿著那個軍旗,插到敵人的胸前,才跳進了黃河。民間有這樣一句俗語,叫南方才子北方將,陝西冷娃排兩行。冷娃這兩個字在陝西話里,其實可能是形容那些,我們現在所說的酷小伙的意思。”

冷暖人生在網路上,發出了這樣的一個構想:希望大家幫我們,一起來尋找最後的抗日老兵。而我們接到第一封信,就提到了冷娃兩個字,這位觀眾說,其實你們最應該尋找的,是數十年以來,一直流傳的一個八百“陝西冷娃”撲黃河的故事。

話說七十多年前,中日兩支軍隊,在

中條山南麓,黃河北岸,展開了一場殊死的拼殺。血戰日夜,雙方死傷無數,橫屍遍野,數日之後的一個黃昏,血染殘陽,有一群衣衫襤褸,都是十六七歲娃的中國軍人,被數倍的日軍重重包圍,他們被逼到了黃河北岸一個懸崖之上,彈盡糧絕,三面絕壁,而這八百名“陝西冷娃”,面朝陝西,先跪天,再跪爹娘,他們唱著秦腔一頭紮下山崖,撲向滾滾黃河。不過這震撼心魄,這蒼涼悲壯的一幕,我們在史料中,並沒有找到任何相關的記載描述,那么這究竟是一個虛構的傳說,還是一些誇張的敘述,還是一段沉鉤的歷史呢?2008年7月,我們來到

中條山麓黃河兩岸,尋訪倖存的老兵。

“八百冷娃”撲黃河

在西安,我們首先找到了原國民黨第十七路軍,曾參加過

中條山保衛戰的老兵,胥繼武。老人告訴我們,他只是聽說,但並沒有看到“八百冷娃”撲黃河,但那場大戰之後,他在黃河岸邊看到了令他一生難忘的一幕。

可不是現今的三門峽市,那個三門峽是三個峽,水就是由這峽裡邊過,叫人門,鬼門,神門,有四個口,那個水是由那兒流。有老百姓來說,這三門峽這個漩渦裡邊,屍體很多,老百姓說那都是些中國軍人的屍體。胥繼武和戰友,奉令前往打撈安葬死難的烈士,當他們趕到三門峽時,眼前的一切,讓所有的人都目瞪口呆。

“千人都有,不要說八百幾百了,男的,女的都有,屍體都腐爛了,因為在那漂了好幾天了,它那是個漩渦,水就在那兒旋,那屍體也就跟著那水,就在那兒漩,都沒有衣服,後來我才聽說那個水呀打的,把衣服都打掉了,都是光的,十幾歲的,十七八歲,有傷的不多,也有,少數,大部分都是跳下去的,我們都哭了。你沒見著那場面,那簡直是慘不忍睹啊,它一漩過來就撈一個,還漩又撈,那也有100多人在那撈呢。那個漩渦很大,那都是滿滿的,還有一部分流走的,撈上來就地埋,就是三門峽的北邊有一個溝,都埋在那個溝裡邊了,當時也不知道誰是誰,撈上來就埋。”

“有沒有做什麼標記?”

“沒有,誰都不知道是誰嘛,那就是把那屍體掩埋了就算不錯了。”

胥繼武老人說,七十多年過去了,曾經的很多事情都忘了,但三門峽那慘烈的一幕,至今仍然時時浮現在他的眼前。

通過胥繼武老人我們了解到,那些死難的戰友大多是原國民革命軍38軍177師的將士。那上千名的死難將士,是否就是傳說中的八百“陝西冷娃”?

幾經輾轉,我們在西安近郊的賀韶村,找到了一名177師倖存的老兵,他參加過

永濟,陌南,

六六戰役,河南,他都去過,娘子關也去了。喬立明老人,已屆九十高齡了,我們起初還挺擔心他是不是能夠接受這么長時間的採訪,沒想到,老人一坐到攝像機面前,馬上像換了一個人一樣,他身體像軍人一樣挺得筆直,沒有等我們發問,已經開始了自己的敘述,聲音洪亮,高昂,七十年前的那場大戰,就這樣仿佛在我們眼前。我們跟隨著老人的講述,走近了一群被稱為“冷娃”的中國軍人。

1938年3月,日軍攻占太原,兵臨

風陵渡,西北岌岌可危,蔣介石令三十八軍軍長,孫蔚如將軍,組建三十一軍團,下轄38軍和96軍,渡過黃河,進駐山西南部

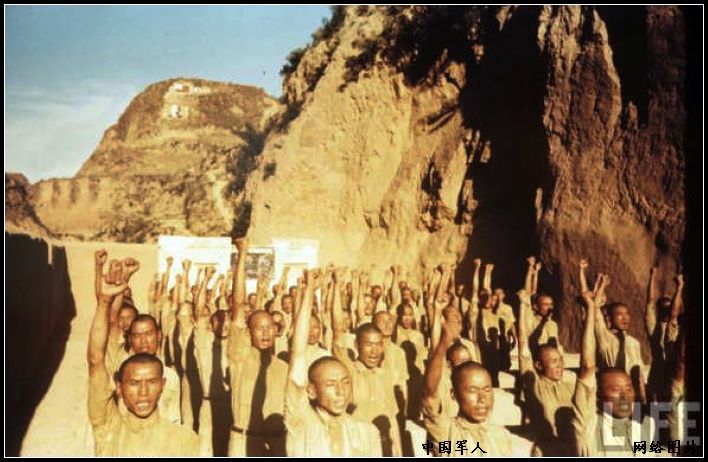

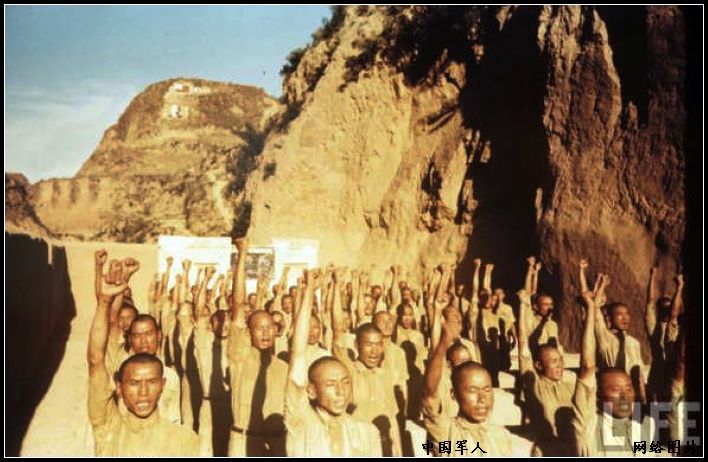

中條山抗擊日軍,而三十八軍的前身是楊虎城將軍發動“西安事變”的第十七路軍。“西安事變”之後,楊虎城被迫出國。然而,就是這樣一支以3萬多名“陝西冷娃”為核心,裝備低劣的,所謂“叛軍”,在長達兩年多的時間裡,以陣亡兩萬七千人的慘痛的代價,把十餘萬日軍阻隔在了中條山一帶,穩住了整個西北,甚至整箇中國的戰局,日軍視其為中國戰區的“盲腸”。

“我是15歲參軍的,15歲由我老師帶領去的,當時我們老師跟我們講,我們要抗日,不然就要當亡國奴,還有我幾個親戚,都跟我一起走了,年齡比我都是大一點點,就我小。”

年僅十五歲的喬立明,成為了96軍177師的一名士兵,不久,

中條山保衛戰中,最為慘烈的“

六六戰役”爆發,1938年6月初,日軍集中了兩個師團,配屬野炮八十餘門,戰車30輛,飛機38架,向中國中條山守軍發起了猛烈進攻,而177師駐守的

陌南鎮,成為了日軍進攻的首要目標。

“敵人的飛機掃射、轟炸,敵人的騎兵也衝鋒陷陣,我們的人跟敵人在那拼,咱們很多成千的戰士啊,都已經打成沒胳膊沒腿,有的人甚至頭都掉下來了,有的戰士在那兒,就是沒胳膊了,還拿著槍跟敵人打呢。戰鬥從凌晨3時打到下午4時,中國軍隊和日軍反覆衝殺,陣地多次易手,我的戰友們,那些大個子上去就跟敵人戳去了,那戳過來戳過去,有戳死咱的,也有戳死日軍的,一圍都是幾十啊,不是一兩個人,幾個人在那撲,我的個子,當時16歲個子還低一點,人家還不讓我上去,大人,高個子都衝出去了,親眼看著一個個倒下去。”

177師和數倍日軍反覆衝殺,血戰一日,損失過半。6月6號下午,陌南失守,中國軍隊被日軍的飛機坦克逼向了黃河岸邊。前面是步步逼近的日軍,身後是濁浪翻滾的黃河,生死一線,177師的師長陳碩儒,孤注一擲,他收攏了有生力量組成敢死隊,命令40名機槍手,一字排開在前開路,又返身殺向日軍。

“人家那個碉堡打過來,儘是死,就不會活,我帶領一個小組,河岸還儘是刺棵,哎呀,咱硬爬過去,你不爬,敵人把你打死,就這情況。爬到跟前以後,賈福成把手榴彈撂進去,敵人撂出來,賈福成撂進去,敵人又撂出來,賈福成就把這個大衣脫下來後塞住,這一下才把裡面的敵人給炸死。”

已被置於死地的中國軍隊,突然殺回,日軍猝不及防,177師一部殺開一條血路,衝出了黃河灘。但新兵團和工兵營,兩支部隊沒能跟上,分別被困在了黃河岸邊的許八坡和馬家崖,新兵團一千多人,大都是十六七歲的新兵,邊打邊退,最終八百餘人,被逼上了黃河岸邊的絕壁。幾乎在“八百壯士”投河的同時,在相距十餘里的馬家崖,177師工兵營的二百多個將士,也集體撲進了黃河。有村民說,懸崖上最後只剩下了一個中國士兵,他雙手緊緊攥著一面已經被槍彈撕裂了的軍旗,吼唱了幾句秦腔之後,才跳入了黃河。後來,有人在黃河水浪里發現有一桿軍旗,詫異這桿軍旗為什麼不會被河水沖走呢,結果下水去打撈,拖出了兩具屍首,旗桿從一個日軍的後背戳進去,穿透前胸,而壓在鬼子屍體上,還緊緊攥著旗桿的人,就是那個吼著秦腔,最後躍入黃河的旗手。

“

六六戰役”,中國軍隊近萬名官兵殉國。戰後,當喬立明隨部隊,重返黃河岸時,眼前的景象,讓將士們不禁失聲痛哭。1940年,蔣介石命令孫蔚如,率部離開苦戰近三年的

中條山,開赴中原參戰,喬立明隨部隊轉戰河南,參加了中原大戰等無數大小戰役,至八年抗戰結束,曾經的戰友,只有少數活著回到了陝西。

“我是個倖存者,在這些戰鬥上我就受過兩次傷,就這個腳上過去,由這兒打過去,一點,輕傷不許下火線,還有一處傷是腿肚子,由這裡進去由這裡出來,這都不要緊。”

喬立明解放前夕隨部起義,數年後被遣送回農村老家,在家鄉他碰到了多年未見,曾和自己一起炸碉堡的戰友賈福成,土改的時候,被打成一個敵偽反革命,結果呢,一天在公路上睡著,睡著睡著也就死了,這是賈福成最後的落腳,最後是這樣的落腳,一個倖存者,消滅敵人的好戰士,結果就是這樣給死的。歲月流逝,曾經的戰火硝煙漸漸散去,十五歲的娃兒,成了面朝黃土背朝天的漢,日出而作,日落而息。

七十多年過去,我們在黃河岸邊,其實已經很再難找到當年戰爭的痕跡,只有黃河水亘古不變的流淌,渾厚深沉。上千名中國軍人,集體撲入黃河戰死,我們很難想像那是何等的慘烈。兩個多小時採訪,喬立明老人沒有停頓,聲音一直洪亮,一直高昂,他還不時說,是這情況,你知道不,好像在證明什麼,就怕我們聽不清楚。老人的兒子告訴我們,他聽說我們要去採訪之後,特意換了件好衣服,一大早就起來準備,還自己口述叫兒子寫下了一份證明材料。老人說他的戰友幾乎都不在了,自己十五歲參軍至今倖存,只要有人聽,他就要認真地講。

倖存者去世

“八百冷娃”撲黃河的唯一倖存者已經去世

2008年7月24日,我們和楊凌縣

西卜村村民陳忠岳,來到了黃河岸邊的道東村,陳忠岳此行的目的,是要替父親跪謝七十年前的一份救命之恩。

採訪喬立明老人,他說自己和部隊衝出了黃河灘,撲黃河的那一幕更多是聽戰友聽當地老鄉講述的,並沒有親眼目睹,但他說撲黃河的上千將士當中,肯定有少數倖存了下來,希望我們能找到他們來進行採訪。

經過多方尋找,我們還真的打聽到,有一位撲黃河倖存下來的老兵,但是當我們趕到他家的時候,得知老人2007年剛剛去世了,老人的兒子告訴我們,很長一段時間,他父親對過去的事絕口不提,他只知道父親曾經是國民黨96軍177師的一名敵偽軍官。直到95年的一天,老人突然很鄭重地,把兒子叫到跟前,50年抗戰紀念日,老人他聽到全國紀念抗戰勝利的時候,他把我叫去了他說我的事情該明一明了。

父親向陳忠岳講述了,五十年前,發生在黃河岸邊的一場血戰。

“我們陝西人叫赤精溜子,赤精溜子翻譯成咱們國語,就是光膀子,統一都是這樣,全部是大刀片,那傢伙打得滿山遍野都是血,陝西人的大刀掄起來就沒路數,就是沒有招數,光是掄著亂砍,那戰場上我父親講的是,死人的血,活人的血,那把戰場都漿抹地,陝西話漿抹,那就塗染的就不成樣子,往後退的時候,你難以下腳,沒有你下腳的地方,都是死人。”

陳志清老人所屬一個團傷亡大半,近二百將士被日軍逼到了黃河岸邊,彈盡糧絕紛紛撲進了黃河。他說有一老一少兩個兵,年齡大的那個老漢,拉著那個年輕娃,咵,朝陝西方向就跪下了,跪恩人,跪父母,陝西是他的父母,就跪下了,跪下了磕了幾個頭,那個老漢拉著年輕娃的手,頭也不回,就這樣跳下去就不見了。

陳志清落到了黃河岸邊的一堆草叢中,被當地的一個村民,救出了黃河灘,僥倖活了下來,說他那一個陣地就剩他一個人了。

“在我的印象里,老人就是個國民黨的兵,當過敵偽軍官,很不光彩。說起這話來,我心裡不好受,我戴著紅領巾的時候,從學校興高采烈的放學回家,老人在那接受批判,我父親看見我放學回來,戴著紅領巾,他站在那被批鬥,那個臉唰一下就變了,變得很難看,有道是人間最大的恥辱,莫過於父親丟醜在兒的當面,所以老人不願意講這個事情。”

七十年前,當黃河岸邊的一個村民把受傷的陳志清背出黃河灘後,碰到了一支中國軍隊,陳志清和村民匆匆告別歸隊,本想戰爭結束後再找恩人跪謝,不曾想一別就是五十年。陳志清老人告訴兒子,自己有生之年最後的願望,就是能找到當年的救命恩人。因為年代久遠,加上沒有經濟條件,雖然父子曾多次托山西的親戚朋友打聽恩人的下落,但老人最終還是沒能了卻心愿,直到不久前,一個採訪過陳志清的農民作家,到黃河兩岸的村莊,蒐集三十一集團軍的抗日故事時,才無意中碰到了救命恩人的後人,而這時老人已去世了整整二十年。

在關中方言當中,“冷娃”的這個“冷”字,其含義相當豐富,說話辦事不善察言觀色,直來直去出人意外的冷不丁,是這種“冷”;認死理,一根筋,八頭牛也拉不回,倔勁上來敢把天戳個窟窿,也是這種“冷”。稱一個人為“冷娃”,其實多有,驚嘆,欣賞,讚許的含義,

七十年過去了,曾經經歷過黃河兩岸那個血戰的“陝西冷娃”,已經為數不多了,仍然健在的也都年過九十。我們其實沒有能夠找到一個撲黃河倖存的老兵,採訪到的也大都是些零散的,年代久遠的記憶的片斷,最終,很遺憾,我們並沒有能還原出那八百“陝西冷娃”撲黃河的悲壯的一幕。但是,也就是從這些零星的片斷當中,從一個個已經暮年的老兵身上,我們還是感受到強烈的讓人震撼的力量,就像作家陳忠實所說,這些從三秦大地這家那戶的柴門或窯洞走上抗日戰場的娃,單是一個“冷”字,豈能概括得了。(鳳凰網專稿:冷暖人生特別節目--“尋找最後的抗戰老兵”之鐵血冷娃)

《八百冷娃》

揚眉

黃黃的泥土金顫顫的沙,

三秦大地出冷娃,

十六、七歲的年紀正如花,

抗槍保國上戰場呦,

離別了爹娘走出了家。

黃黃的大河金顫顫的沙,

三秦大地帥冷娃,

寬寬的皮帶腰中扎,

三尺的長槍比肩頭呦,

紅撲撲的臉蛋俊臉頰。

黃黃的天空金顫顫的沙,

三秦大地酷冷娃,

濃眉大眼不住地眨,

不懼頑敵抗倭寇呦,

黃黃的山嶺金顫顫的沙,

三秦大地血冷娃,

一身泥土戰壕里趴,

槍林彈雨全不懼呦,

同仇敵愾把敵殺。

黃黃的皮膚金顫顫的沙,

三秦大地孝冷娃,

呼喚爹娘淚嘩嘩,

高亢的秦腔山嶺上吼呦,

二十年後槍再拿。

黃黃的肩膀金顫顫的沙,

三秦大地義冷娃,

童養的媳婦蘭花花,

尚未入洞房把親成呦,

今夜郎就要把命掛。

黃黃的泥水金顫顫的沙,

三秦大地好冷娃,

彈盡糧絕全不怕,

不當俘虜受屈辱呦,

義無返顧跳下了崖。

黃黃的河水金顫顫的沙,

三秦大地棒冷娃,

滾滾的黃河浪天涯,

民族的精神傳萬代呦,

血染的軍旗胸膛上插。

黃黃的太陽金顫顫的沙,

三秦大地八百冷娃,

氣貫長虹輝彩霞,

是咱中華的好兒女呦,

父老鄉親人人夸。