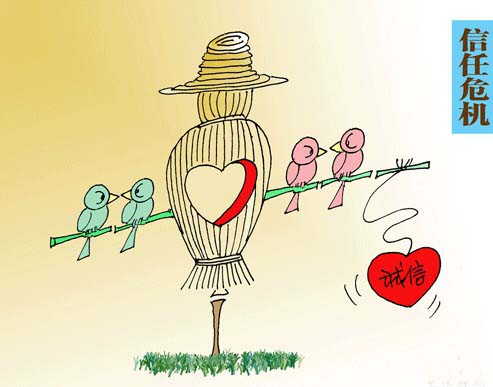

信任危機是倫理學術語。表示社會人際關係產生了大量虛偽和不誠實,人與人的關係發生了嚴重危機的用語,是指一定社會或群體的道德準則和規範不被人們所遵守,人與人之間缺乏一種道德的聯繫和約束,彼此都無法相信對方的真誠和忠誠,因此不敢委以對方以重任的現象。信任是倫理學的基本槪念,是指在一個社會中,成員對彼此常態誠實、合作行為的期待。體現著社會道德的基本精神風貌和個體道德的基本精神素養。信任危機則意味著人對道德和道德的主體的這種肯定性關係被打破,意味著道德作用和道德權威的下降,以及人際關係的道德緊張,克服信任危機需要社會和個人重建道德的忠誠,並以實際行動和制度安排強化正直、誠實的道德感染力,增強彼此之間的相互信任。

基本介紹

- 中文名:信任危機

- 外文名:無

- 類別:社會現象

- 英文翻譯:crisis of confidence

參考資料

- 政府和民眾之間的信任

在國家與社會日益市場化和貨幣化的今天,政府並不需要像最初的隱性社會契約所規定的那樣,為人民提供一個從搖籃到墳墓的福利計畫。事實上,只要民眾勞有所得,物有所值,能夠通過市場獲得比較合理的回報,即是政府對社會契約的充分履行。但這一點往往難以做到,這從只占 GDP大約 10%~20%,並且逐年減少的勞動者收入份額就可以看出。前面提到的國家壟斷,當然是最重要的長期結構性因素,但絕不是唯一因素。直接破壞一般民眾對政府信任的,還是一些政府官員的短期行為。

一種最常見的破壞“社會契約”的短期行為就是地方政府的非理性投資。在現行的投資體系下,政府經濟類的投資,尤其是基建投資,很容易博得政治資本,而民生等相關的社會投資則缺乏動力。如果民眾對政府民生政策的期望長期無法兌現,自然會影響社會契約的履行問題。最後,即便是政府有意願加強社會投資,老百姓也不會真正當真。無形之中,許多中產階層依賴政府提供公共品的期望也消減了,最後只想“用腳投票”,或者考慮移民,或者千方百計重回體制中去,成為食利階層的一員。

另一種短期行為就是“暗箱操作”以及更廣義的腐敗問題。一般來講,“暗箱操作”常見於經濟和人事領域,特別是指在招標、採購、錄用和審批過程中以權謀私的權力尋租行為。久而久之,老百姓對此心知肚明,習以為常。最後,一般民眾對反腐敗和規制化就產生了“改革疲勞症”,不再信任把這些法律和紀檢公共制度看成是“我們的”,而把政府官員列入“他們的”行列,甚至發展成一種“仇官”心態。

最後一種短期行為,也是最具爆炸性的,就是官員和政府工作人員私人的跋扈行為,最典型的就是 2009年的“鄧玉嬌案”和 2010年的“李剛案”、“錢雲會案”。這些事件為什麼具有爆炸性,可以導致官民虛擬空間的對立,以及一種“你如何解釋我都不信”的狀態,究其根本,還是在於民生和腐敗這些長期因素,已經深刻破壞了官民信任的基礎。

如果作為國家權力代表的官員不被信任,作為國家權力規則的法律不被信任,作為國家行為具體化的政策不被信任,那么民眾唯一可以信任的就是國家全力控制的主權貨幣了。換句話說,一切系統風險統統集中到貨幣和信用體系上。但這樣的國家就經不起一場嚴重的通貨膨脹或者通縮,因為人民一旦發現貨幣也不可信,那么國家與社會間的信任就會完全崩塌,不同的力量就會訴諸暴力。從歷史和國家的視角看,這並非天方夜譚,因為在中國本來就極不均衡的經濟體系內部,已經蘊含了這樣的貨幣風險。就是說,控制物價不再是一件經濟任務,而是政治任務。 - 市場利益主體之間的信任

市場利益主體之間的信任是我們這個社會討論最多的話題。以“毒奶粉”為例,現在中國每年都有好幾起全國性的食品藥品安全事故,而且“無良奸商”似乎是越壓越起,防不勝防。於是,出現了一方面國內消費不足,另一方面中產階級“出國掃貨”的滑稽現象。除此之外,還有大量的商業欺詐、信用欺詐、就業陷阱和傳銷組織,無論政府如何努力查處,似乎永遠處於無法取締的狀態。

如果說政府和民眾間的不信任主要是出於權力缺乏有效的內外製衡,那么商業方面信任缺乏的直接根源就是信息的不對稱和監管的缺位。信息的不對稱性是任何一個傳統社會從農業向工商業社會轉型的必然產物。在經歷了現代化考驗的國家,這種結構性社會問題催生出強大的中介組織和複雜的法律規範。中國也不例外。但中國的市場信任問題也有自身的特殊性,這要從社會激勵機制入手來解析。

前面已經提到,中國的許多欺詐和其他非法牟利的猖獗,其實正是“利出一孔”的經濟和金融壟斷造成的。正是因為中國社會經濟中個體謀利的動力非常強,但卻缺乏合法謀利的渠道。個體無論是通過勤儉節約(缺少信用資源),還是通過發明創新(智慧財產權保護不足)去獲得財富,成本都相對較高。反之,通過財富轉移、壟斷市場、偷稅漏稅、招搖撞騙或者變相掠奪,卻往往比較合算。如果有權力的保護,那就更加合算。這與傳統中國的欺詐行為具有高度的延續性。

監管缺位的邏輯也差不多。不同於西方社會依靠社會組織、司法體系和政府監管部門的分工模式,中國的監管權主要分散地“集中”在政府的一個或幾個功能部門。在“利益指揮棒”的驅使下,這些監管部門在“增加管理收入”和“消弭一切不法”之間作何選擇是很明顯的。更何況,追查到底可能損害其他平行部門的利益,涉及不菲的行政成本甚至政治風險。當監管本身變成一種壟斷的利益來源,那么,“監督不給力”和問題“越查越多”的結果也就是可想而知的。 - 一般社會成員之間的信任

一般社會成員之間的信任問題涉及面極廣,即包括不同階層和地區的人之間的信任,也包括家庭、公司、單位和社會組織成員之間的“內部人”信任。中國當代的社會轉型,在很多方面類似於西方工業化後由禮俗社會向法治社會的轉型,社會轉型對信任提出了新的要求。一個基本表現就是,建立在親緣和地緣基礎上的傳統信任方式,在很多方面已經式微,但卻未找到合適的替代品。

北京等許多大城市所發生的“移民”和“原住民”間的矛盾已經充分說明,過去主要依靠“熟人”的非正式網路建立信任的方式,已經難以滿足“移民”社會的需要。隨著成千上萬的農民工和大學生進入沿海地區的城市,就不再可能依靠熟人關係在新的環境下容易地解決就業、取得城市身份和獲得各種公共品。相反,大城市原住民,只需要憑藉其土著身份,就能夠從移民推動的經濟發展中獲利,而且還繼續享有熟人社會額外的一些便宜。城市當局對移民和原住民差別對待的社會政策,正好加深了這種矛盾。

另一方面,職業群體的信任問題也日益引起社會廣泛關注。根據十年來的社會調查,醫生、教師、政府官員和法律工作者的的社會聲望和職業信任度下降最為迅速。無獨有偶,這些領域不僅是現代西方社會聲望最高的行業,恰好也是當代中國潛規則和職業道德滑坡極其嚴重的幾個領域。

信任危機甚至已經發展到普通人之間,體現了最基本的道德義務所面臨的困局:一方主動的善良可能被另一方利用。受此影響,後來發生了多起老人倒地無人攙扶以至死亡的慘劇。更令人唏噓的是湖北荊州船主對見義勇為者“挾屍要價”的態度:只要錢沒湊齊就不能把屍體交出去,而且絕不賒賬。這類例子足以說明當代最基本的社會信任所面臨的道德困境:要維持最基本的信任,就需要雙方遵守一定道德底線,但如果一方認為基本道德底線相對於貨幣化的經濟利益不划算,那么陌生人之間信任的基礎也就徹底沒有了。

如果說社會普遍的信任危機和政治經濟方面的信任危機有什麼共同點,那么,貨幣化無疑是一個重要的變數。作為權力的另一種形式,貨幣對於價值的相對化和道德解體的作用是顯而易見的。與工業化時代的西方和日本不同,中國沒有強大的宗教力量作為道德最後的支持,因而貨幣化對傳統道德和價值的解體功能就更加凸顯。中國的特殊性更在於,當社會的方方面面都在貨幣化的同時,控制著貨幣化的信用體制沒有社會化,而是繼續受到權力的直接控制。

信任危機

信任危機舉例

信任危機

信任危機