五國相王,指的是戰國中期五個主要諸侯國互相承認對方君主王位的事件,該事件標誌著周王權威的徹底消失。

前334年,魏惠王因屢敗於齊國和秦國,霸業喪失,為求遏止秦國擴張,在惠施的謀劃下,主動率領韓國等國的國君,前往徐拜見齊威王,雙方互相承認對方的王位,史稱徐州相王。

徐州相王引起了秦、楚等傳統大國的敵意。楚國立即出兵攻打齊國徐州,希望齊國取消王號。

前325年,秦惠文王也自立為王,同年,魏惠王尊韓宣惠王為王。一時各國不論大小紛紛稱王,其中甚至包括中山國、宋國等當時的二流國家。

前323年,在公孫衍的斡旋下,魏國、韓國、趙國、燕國和中山國結成聯盟,各國國君均稱王,以對抗秦、齊、楚等大國。齊國對於中山國的王號不滿,曾試圖聯合燕國、趙國攻擊中山國以迫使其去王號。各國之中,獨有趙武靈王認為趙國實際上沒有稱王的實力,所以在國內未採用王號,僅稱“君”。

基本介紹

簡介,主要內容,

簡介

五國相王,指的是中國戰國時期中葉五個主要諸侯國互相承認對方君主王位的事件,該事件標誌著周朝天子權威的徹底消失。

徐州相王指的是戰國時期前334年魏惠王和齊威王在徐州會盟,互相承認對方為王,公元前334年,惠王率領韓國和一些小國到徐州(今山東滕縣東南)朝見齊威王,尊齊威王為王,齊威王不敢獨自稱王,於是也承認魏的王號,惠王並改此年為後元年。

簡言之,魏惠王、齊威王訂立了同盟條約,相互尊對方為王,這以後各國紛紛稱王(僭越稱王,無視周王的權威。之前各國都是諸侯國,只有周天子可以稱王),史稱“徐州相王”。所以戰國中後期的君主的諡號都是XX王,而之前的諡號都是XX公、XX侯,如齊桓公、晉文公、魏文侯、韓昭侯、秦孝公等等。(吳、越、楚三國春秋時期已稱王)

主要內容

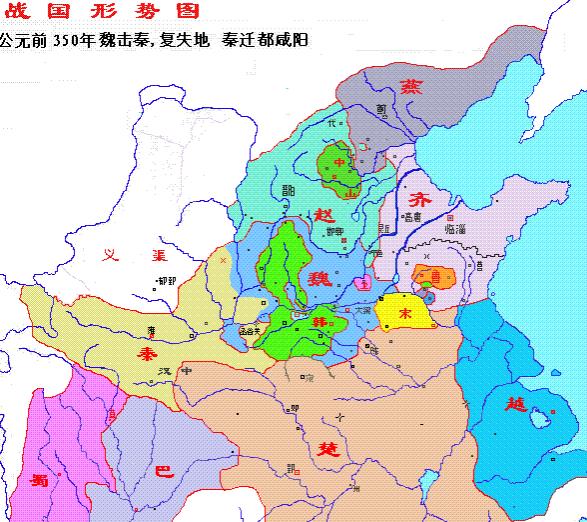

戰國時期魏、趙、韓、燕、中山五國君主相互稱王的事件。前325年,秦惠文君繼魏、齊之後自稱王。同 戰國地圖

戰國地圖

戰國地圖

戰國地圖接著張儀又勸說秦惠王將蒲陽與焦、曲沃歸還給魏國,並讓秦公子繇為"質"到魏國,以與魏修好。張儀與魏的和好措施,是放長線釣大魚。不久張儀就往魏國勸說魏惠王對秦"不可以無禮"。於是"魏因入上郡、少梁,謝秦惠王"②。

魏上郡轄15 縣,地在今陝北洛川、延安一帶。少梁即今陝西韓城縣,為河西重鎮。秦國奪得魏河西、上郡700 里地,並攻占河東魏國一些地區,這就使秦、魏的力量對比發生根本變化,魏國所依憑的河山之險也大部喪失。

秦國對魏國戰爭的節節勝利,聲威大增,於是秦惠王在魏、齊徐州相王後的第十年(公元前324 年)改元稱王③。

在齊、秦夾縫中的魏國,以自身的力量顯然不能抗擊秦國的進攻。

為了抵抗秦國(也為了防備齊國),魏國必須爭取韓國。

魏惠王後元十年(公元前325年)五月,魏惠王在巫沙(韓地,在今河南滎陽北)尊韓君威侯為王,韓威侯於是更名為韓宣王。十月"鄭(韓)宣王朝梁"④,韓王前往魏朝見惠王。同年,趙武靈王即位,魏惠王帶著太子嗣,韓宣王也帶著太子倉到趙國,在信宮朝見新王⑤,目的是結三晉之好。趙國原本與齊國相好,但是在趙肅侯二十三年(公元前327年)齊伐燕國,三晉聯合救燕,趙將韓舉與齊軍戰於桑丘,趙將戰死,故魏、韓往朝武靈王,以破壞齊、趙的聯合關係。

① 《史記》卷六十八《商君列傳》。 韓宣惠王

韓宣惠王

韓宣惠王

韓宣惠王① 《史記》卷五《秦本記》。

② 《史記》卷七十《張儀列傳》。

③ 《史記》卷五《秦本記》。

④ 古本《竹書紀年》。

⑤ 《史記》卷四十三《趙世家》。

韓國的國力在七雄中是較弱的,魏國雖然拉攏了韓國,並未能在對抗齊、秦、楚的勢力中使自己地位增強。在秦國作大良造的公孫衍,因秦惠王任用張儀為大良造,就回到魏國,惠王任為將,號為犀首。張儀為秦相後倡導連橫策略,在秦惠王十二年(公元前323年)與齊、楚的大臣在齧桑(今江蘇省沛縣東南)相會,目的是聯絡齊、楚,以便向魏國進攻。公孫衍在這種形勢下,建議魏王廣結與國。魏惠王採納這一建議,於是在魏惠王后元十二年約集韓、趙、燕、中山5國稱王,這就是戰國中期的"五國相王"事件。5國中,魏、韓已先稱王,在這次集會中只是對趙、燕、中山3國新尊為王,且5國相互承認為王。

"五國相王"以前,楚早在春秋時已自己稱王,齊、秦也先稱王,因此,戰國七大國到此時已全部稱王。"五國相王"後5年(公元前318年),宋國也自稱王。

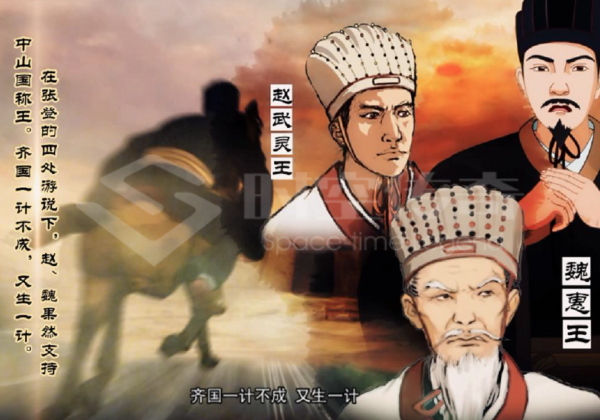

"五國相王"是魏國的一大勝利,齊國擔心魏國憑藉這一聯盟勢力對本國不利,於是加以破壞。它藉口中山國小,不承認有稱王的資格,提出聯合趙、魏廢中山王號。趙、魏沒有上齊人的當,仍支持中山稱王。齊國一計不成,又生一計,關閉同中山國往來的通道,並提出割平邑給燕、趙,讓它們一同出兵攻中山。燕、趙也未聽從齊國的計謀。齊國破壞"五國相王"結成的聯盟終未得逞①。

中山國在當時是箇中等國家,齊國反對中山稱王的理由就是"我萬乘之國也,中山千乘之國也,何侔名於我?"②其後稱王的宋國,亦是個二等國家。像這樣的二等國家都稱了王,說明周天子在諸侯國中的影響已大幅衰弱。

戰國地圖

戰國地圖