基本介紹

- 中文名:天津會議專條

- 外文名:Convention of Tientsin

- 別稱:中日天津條約、朝鮮撤兵條約

- 締約雙方:中國(清朝)、日本

- 中方代表:李鴻章

- 日方代表:伊藤博文

歷史背景,朝鮮之亂,日本反應,中國反應,談判過程,伊藤來華,責任之爭,撤軍之爭,條約締結,條約全文,後續影響,歷史評價,中方評價,日方評價,

歷史背景

朝鮮之亂

1882年(清光緒八年,日本明治十五年),以朝鮮發生“壬午兵變”為契機,中日兩國同時介入朝鮮問題,並展開競爭。中國清朝作為朝鮮的宗主國,為了強化對朝鮮控制,留駐6營3000士兵,1884年(清光緒十年,日本明治十七年)5月因中法關係緊張而調走1500人;日本也通過《濟物浦條約》而取得駐軍朝鮮的權利,起初為小倉鎮台的1箇中隊,1882年11月變為廣島鎮台山口分營的2箇中隊,1883年(清光緒九年,日本明治十六年)7月應日本駐朝公使竹添進一郎的請求減為1箇中隊,1884年10月調換為東京鎮台步兵第一聯隊第一大隊中的1箇中隊,駐軍規模約200人左右。到了12月,就發生了朝鮮開化黨主導的“甲申政變”,日本駐軍自稱應國王求助而介入政變、援助開化黨,但兩天后就被駐朝清軍鎮壓,開化黨人逃亡日本,漢城也發生朝鮮人(內含部分清軍與華僑)攻擊日本僑民的風潮。

日本反應

甲申政變的訊息傳入日本,引發群情激憤,大多數輿論呼籲日本對中國和朝鮮開戰,東京各校學生們於1885年(清光緒十一年,日本明治十八年)1月8日在上野公園集會示威,將象徵對中國輕蔑的豬頭插在竹竿上,號召“膺懲清國”。一些政府官員提出更具體的措施,如太政官大書記官伊東巳代治主張立刻派遣軍隊到朝鮮扶植開化黨政權,完成竹添公使未竟的“事業”;駐華公使榎本武揚判斷清政府不會從朝鮮撤軍,主張派遣軍隊占領朝鮮要地。在這種情況下,日本政府內部圍繞和戰問題發生對立。自從明治十四年政變、大隈重信等自由派官僚出局以後,日本政府內部就呈現“薩長對立“的格局,在1885年實行內閣制的前夕,薩長兩派的博弈更加激烈。碰巧朝鮮發生了甲申政變,並引發排日風潮,薩摩系政客大多主張強硬政策,如農商務卿西鄉從道在內閣會議上叫囂對中國宣戰,時任顧問的薩摩大佬黑田清隆更被認為是主戰派的頭目;而主導日本政府的長州系政客尤其是宮內卿伊藤博文、外務卿井上馨本來就是朝鮮事務的負責人,朝鮮出了事,他們最想做的就是掩蓋真相、迅速解決,在談判桌上為日本挽回顏面和利益,避免給薩摩系以把柄並放任其通過戰爭來取長州系而代之,因此他們力排眾議,採取和平解決的方針。伊藤博文甚至認為如果對清交涉有所閃失,他們就很可能失去日本的軍心、民心,即便沒有內亂也會使政府威信掃地,所以他認為只需跟朝鮮談判解決了事,試圖從根本上迴避同清政府的談判。

中國反應

清政府在1884年12月10日接到袁世凱等駐朝清軍將領對朝鮮政變的報告,於是派吳大澂、續昌赴朝善後,並警告他們“切勿與倭人生釁”;日本政府則在1884年12月11日從中國駐日公使黎庶昌那裡獲悉政變訊息,13日接到其駐朝公使竹添進一郎的報告,於是任命外務卿井上馨為特派全權大使,赴朝善後,要求朝鮮就政變後的排日風潮對日本謝罪賠款。結果吳大澂等在朝鮮可謂一籌莫展,沒能阻止井上馨對朝鮮的勒索,導致1885年1月9日朝鮮與日本簽訂《漢城條約》,使日本成功推卸了自己在甲申政變中的責任,強迫朝鮮謝罪、懲凶、賠款並增築日本兵營。

井上馨在朝鮮時,就通過隨員井上角五郎向放出“將向中國講理”的風聲;1月19日,井上馨回到東京,22日與到訪的新任中國駐日公使徐承祖會談時要求中國撤走駐朝清軍。清政府得知後,認為“華兵駐朝,保護屬藩,業已有年,又經朝王屢請留防,義難漠視,今該國亂黨未靖,尤不能撤“,因此要求徐承祖繼續與井上馨據理力爭。但井上馨堅持要中國撤軍,徐承祖判斷難以說服日方,轉而支持撤軍,在1月30日致直隸總督兼北洋大臣李鴻章的報告中認為有俄國在,日本必不敢在朝鮮輕舉妄動,且中法戰爭正在進行,中國不宜再樹一敵。此議得到李鴻章的採納,但立意與徐承祖有所不同,他指出:“慶軍(指吳長慶麾下軍隊)戍韓三年,將士苦累嗟怨,稍緩本應撤換,但隔海遠役,諸多不便。朝城各國官商畢集,口舌繁多,日人又從中播弄。統將剛柔操縱,難盡合宜,得人實屬不易。如果日兵允即盡撤,我軍亦未嘗不可暫撤。”也就是說,李鴻章要求日軍也同清軍一起撤退才行,此外他還主張撤軍後由中國推薦德國教官去朝鮮訓練軍隊,中國軍艦也時常巡航朝鮮,以維持對朝鮮的控制。他的這些主張在後來的天津談判中體現出來。

談判過程

1885年2月7日,日本政府終於達成一致,決定和平解決與中國的爭端。翌日,外務卿井上馨電告駐華公使榎本武揚,命令他試探清政府態度,即是否接受處罰駐朝清軍將領(袁世凱等)和撤軍兩項要求。當時中國普遍擔心日法結成同盟,井上馨企圖利用這一點迫使清政府就範。另一方面,日本還請求英國駐華公使巴夏禮斡旋,巴夏禮不顧已經病重的身體,以俄國威脅和日法同盟的可能性來說服清朝總理衙門接受同日本的談判。

2月24日,參議兼宮內卿伊藤博文被任命為特派全權大使,赴華處理甲申政變的善後問題,井上馨在對伊藤下達的訓令中所布置的任務仍然是他之前對榎本武揚提到的兩個:一、懲辦甲申政變期間的清軍將領;二、撤退駐紮朝鮮之清軍,並補充說對於第一項任務,要求對清軍將領最低限處分是罷職,對於第二項任務,駐朝日軍也可相應地撤退。此外,薩摩系人士西鄉從道則被特別任命為“輔佐”,讓他加入使團的理由主要是為了平息薩摩系及軍隊中主戰派的聲音。另有海軍中將仁禮景范、陸軍中將野津道貫、參事院議官井上毅、太政官大書記官伊東巳代治、外務權大書記官鄭永寧等隨行,整個使團合計24人。3月11日,清政府也正式任命李鴻章為全權大臣,吳大澂會同商議,上諭中要求談判在天津舉行,並針對日本提出的兩項要求,指出絕對不可同意懲辦袁世凱等人,但沒有提及不可撤軍,可知清廷在撤軍問題的態度上已經鬆動。天津談判就此拉開帷幕。

伊藤來華

原本日本駐天津領事原敬告知李鴻章,伊藤博文預計在3月6日抵達天津,但到3月12日仍無音訊,甚至還傳出伊藤博文私赴上海,與法國結成秘密軍事同盟的風聞,為求證此事,李鴻章於13日會見日本駐華公使榎本武揚,榎本武揚解釋稱伊藤使團來到煙臺時,隨員中出現了疑似天花感染者,因而按照國際慣例需要滯留幾天。3月14日,伊藤博文姍姍來遲,16日在日本駐天津領事館會見李鴻章,告知他將赴北京向光緒帝或慈禧太后遞國書方能坐上談判桌,李鴻章則以皇帝年幼、婦女不宜接見外使為由加以挽留。伊藤不顧其勸告,於3月17日離津赴京,21日抵達北京。總理衙門同樣以天子幼沖、尚未親政的理由拒絕伊藤博文謁見皇帝、遞交國書,並稱李鴻章有戰時防務在身、不能離開天津,堅持要求伊藤博文去天津談判(更重要的隱藏原因是駐日公使徐承祖向清政府提供了“伊藤隨弁,意在窺探”的情報,所以清政府堅決不讓他們留在北京)。最終伊藤博文妥協,在確認了李鴻章的全權資格之後與總理衙門的慶郡王奕劻等王大臣實現了三次會晤,並於3月31日折返天津。在伊藤到來之前,井上馨就主張不必將談判地點放在北京,並訓令榎本武揚不得在此問題上逼迫總理衙門,所以伊藤在遭到總理衙門的反對後自然不會在此問題上堅持;在這過程中,英國駐華代理公使歐格訥(巴夏禮在伊藤入京翌日死亡)出面斡旋,請伊藤博文不要執著於在北京談判,也起到了一定作用。

責任之爭

雙方交換了委任狀後,就展開了談判。伊藤博文開門見山,氣勢洶洶,稱他此來一為“以前之事”,二為“將來之事”,為“以前之事”則須懲辦駐朝清軍指揮官(袁世凱等)並賠款日本損失,為“將來之事”則需撤離駐朝清軍。李鴻章則依據朝方提供的情報,稱甲申政變時日本駐朝公使竹添進一郎率軍入宮所憑藉的國王教旨“日使來衛”實為“亂黨”矯旨,又言駐朝清軍曾將日本僑民婦女護送到仁川,對日本問心無愧,且中國絕不可能向日本賠款。第一輪談判就在激烈的唇槍舌劍之中無果而終。

4月5日,中日代表在直隸總督行館舉行第二輪談判。雙方爭辯的焦點在於駐朝清軍指揮官的責任問題。伊藤博文聲稱他握有朝鮮國王要求日本保護的證據,李鴻章則拿出朝鮮國王給吳大澂的咨文副本加以駁斥;伊藤接著又指責駐朝清軍先攻擊日軍,李鴻章則強調駐朝清軍在12月6日上午8時就照會竹添進一郎,下午3時竹添仍未回應,才導致了衝突,相反駐朝清軍是應朝鮮官民的請求而出兵解救國王的,名正言順,故錯在竹添而非袁世凱;伊藤自知理虧,又轉進到駐朝清軍參與攻擊日本僑民的問題,並出示了5個“受害者”的證詞,李鴻章則表示因朝鮮軍服改制,和清軍容易混同,再加上可能為假冒清軍之人,所以無法確認是駐朝清軍所為。雙方爭鋒相對3個多小時而散。次日,李鴻章得知中法和約在巴黎草簽的訊息,總算舒了口氣。

4月7日,中日代表在水師營務處舉行第三輪談判,依舊是圍繞上次問題進行爭辯。最後李鴻章提到總理衙門告訴他日本所要求的只有兩項,即要求中國撤軍和懲辦中國營官,沒提到賠款的問題。伊藤博文則狡辯稱他曾向總理衙門提過駐朝清軍傷害日本僑民之事,是總理衙門沒聽懂他當時暗示賠款的言外之意。事實上,日本政府對伊藤的訓令里也沒要求他爭取賠款,還強調儘管日本有提出賠款的權利,但“不宜徒增議論,滋生事端”。所以伊藤博文擅自提出賠款要求實乃橫生枝節、利用門面效應達到目的的談判技巧。伊藤博文還說自己曾被總理衙門告知“此事與中堂商辦,必能妥速,因中堂系主和之人,必不願與日本開仗”,表面上是恭維,實暗含威脅之意。不過,李鴻章最大的顧慮即法國因素已經消散,因此對日本更無讓步餘地。

撤軍之爭

隨後,伊藤博文也得知了中法停戰的訊息,對他來說無疑是澆了頭冷水,於是他派榎本武揚在4月8日夜去試探李鴻章的口風,問伊藤所提三項要求能答應幾項,李鴻章說只有彼此撤軍一項可以商量。榎本威脅道,若如此,伊藤將立刻停止談判回國。李鴻章生氣地表示:“朝鮮事中國並未辦錯,其錯處全在竹添,若因此決裂,我惟預備打仗耳!”並轉頭對伍廷芳說:“中國不是都敢向法國開戰嗎?”

李鴻章的強硬態度果然奏效,伊藤見威脅無效,只好暫時向中國屈服。在4月10日直隸總督行館舉行的第四輪談判中,中日代表便開始圍繞撤軍問題展開談判,主動權牢牢握在李鴻章手上,談判相當順利,但是李鴻章反而顯得有些得意忘形,口無遮攔,竟然說什麼“我知貴國現無侵占朝鮮之意,嗣後若日本有此事,中國必派兵爭戰;若中國有侵占朝鮮之事,日本亦可派兵爭戰;若他國有侵占朝鮮之事,中、日兩國皆當派兵救護。緣朝鮮關係我兩國緊要藩籬,不得不加顧慮。目前無事,姑議撤兵可耳”。伊藤博文則馬上附和道:“中堂所論光明正大,極有遠見,與我意相同,當謹識勿忘。”

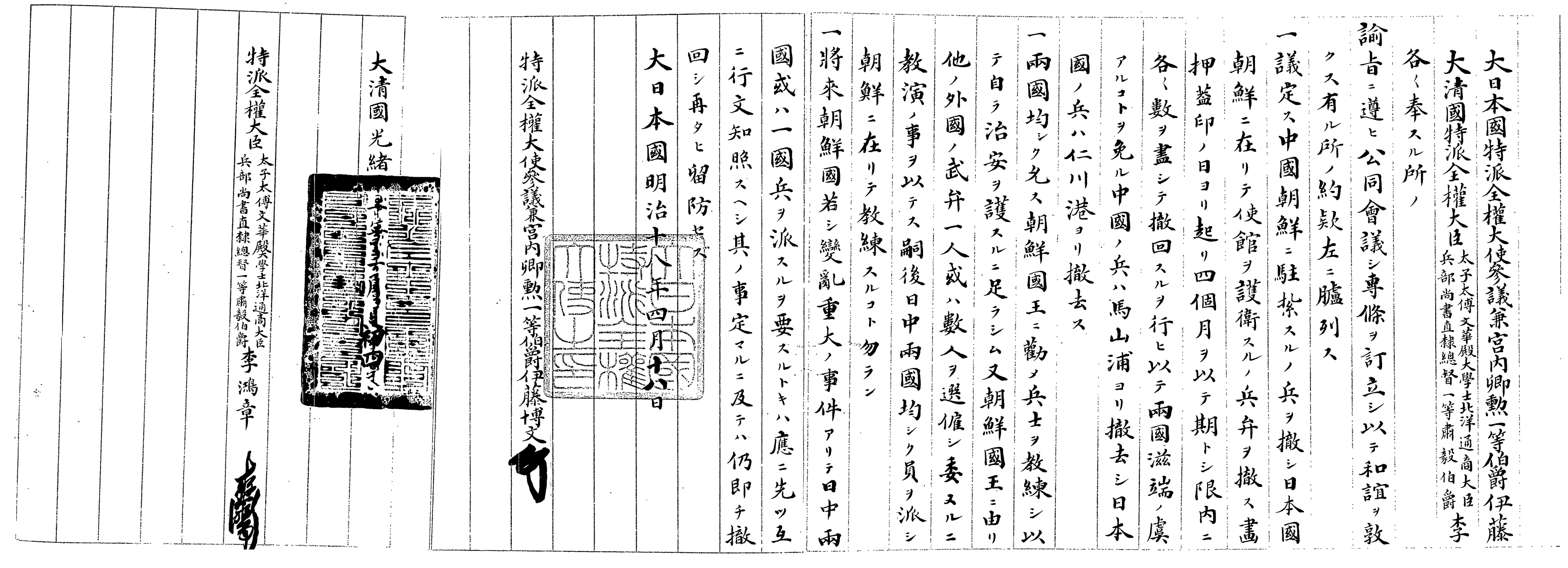

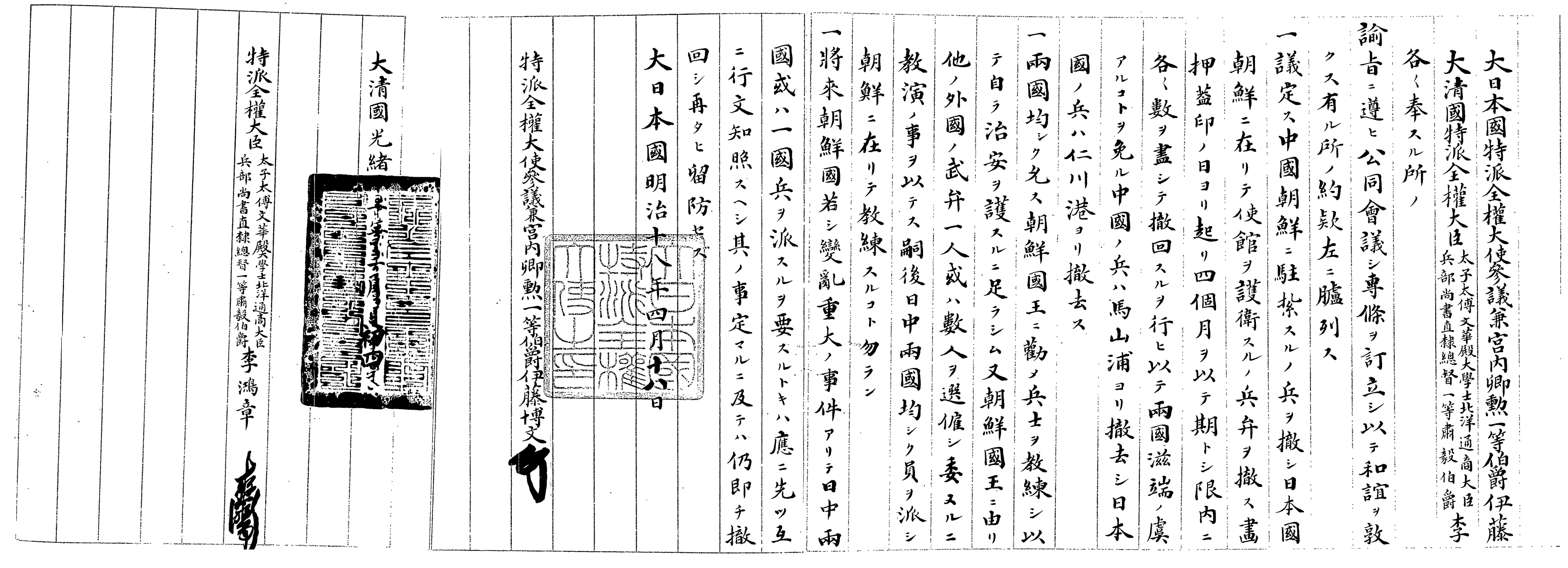

4月11日,李鴻章命吳大澂擬出草案4條,內容為四個月內中日從朝鮮撤軍;在一定期間內保留中國教官;以後朝鮮發生商民爭端,中日官員均不帶兵前往;朝鮮若請中國出兵鎮壓叛亂,與日本無關,中國也不再留駐軍隊。在呈給伊藤過目後,伊藤也擬出了草案5條,內容為以後中日均不得在朝鮮有任何軍事存在;前條款與兩國交戰權無關;朝鮮若發生交涉事端,中日均派委員和平解決;中日應勸朝鮮國王選擇第三國教官來訓練朝鮮軍隊;中日駐朝軍隊在四個月內從朝鮮撤回。 天津會議專條日文本

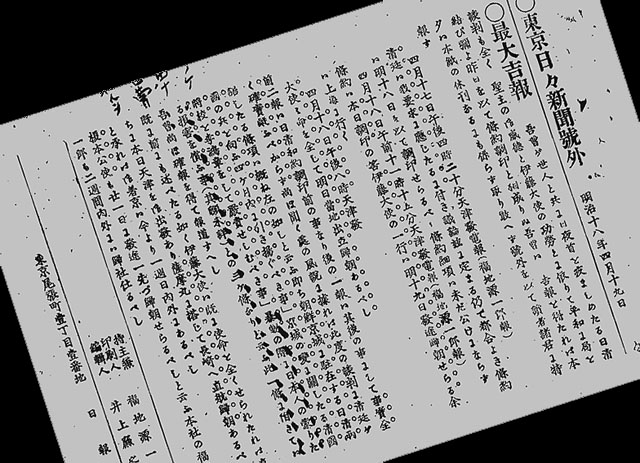

天津會議專條日文本

天津會議專條日文本

天津會議專條日文本4月12日,中日代表在日本駐天津領事館舉行第五輪談判,中日草案均被提出討論。伊藤博文反對中方草案要留中國教官的第3條,並抗議中方草案第4條中單方面強調中國可以應朝鮮請求派兵,對於曾在《濟物浦條約》中獲得出兵權的日本來說不公平,且與第2條矛盾。雙方爭論的焦點集中於後者。李鴻章認為中國本來就是朝鮮的宗主國,不應與日本等量齊觀,但伊藤博文不承認中國對朝鮮的宗主權,李鴻章又主張在第2條進行修改,添加一些附加條件(如朝鮮叛亂例外或不妨礙中日在朝鮮的既得之權);而伊藤則主張將第4條改為“中日兩國如經朝鮮請平內亂,各有派兵赴朝之權,惟彼此均應請示”,李鴻章不以為然。雙方相持不下,伊藤又以罷議回國來要挾,會談不歡而散。

4月15日,中日代表在水師營務處舉行第六輪談判。伊藤提出草案3條,最關鍵的第三條就是“如將來朝鮮有紛難之事,兩國或一國派兵,先互相行文知照”,這正是上輪談判中伊藤提出卻被李鴻章否定的條款。雙方正在議論中,李鴻章接到軍機處電寄諭旨,內有“撤兵可允,永不派兵不可允。萬不得已,或於第二條內無乾句下添續‘兩國遇有朝鮮重大事變,各可派兵,互相知照’等語,尚屬可行。至教練兵士一節,亦須言定兩國均不派員為要”之語。李鴻章見慈禧太后的意見與伊藤的意見無甚出入,便同意伊藤提出的3條,只作文字上的修改。至此,雙方終於就天津談判的核心問題——撤軍問題達成共識。

條約締結

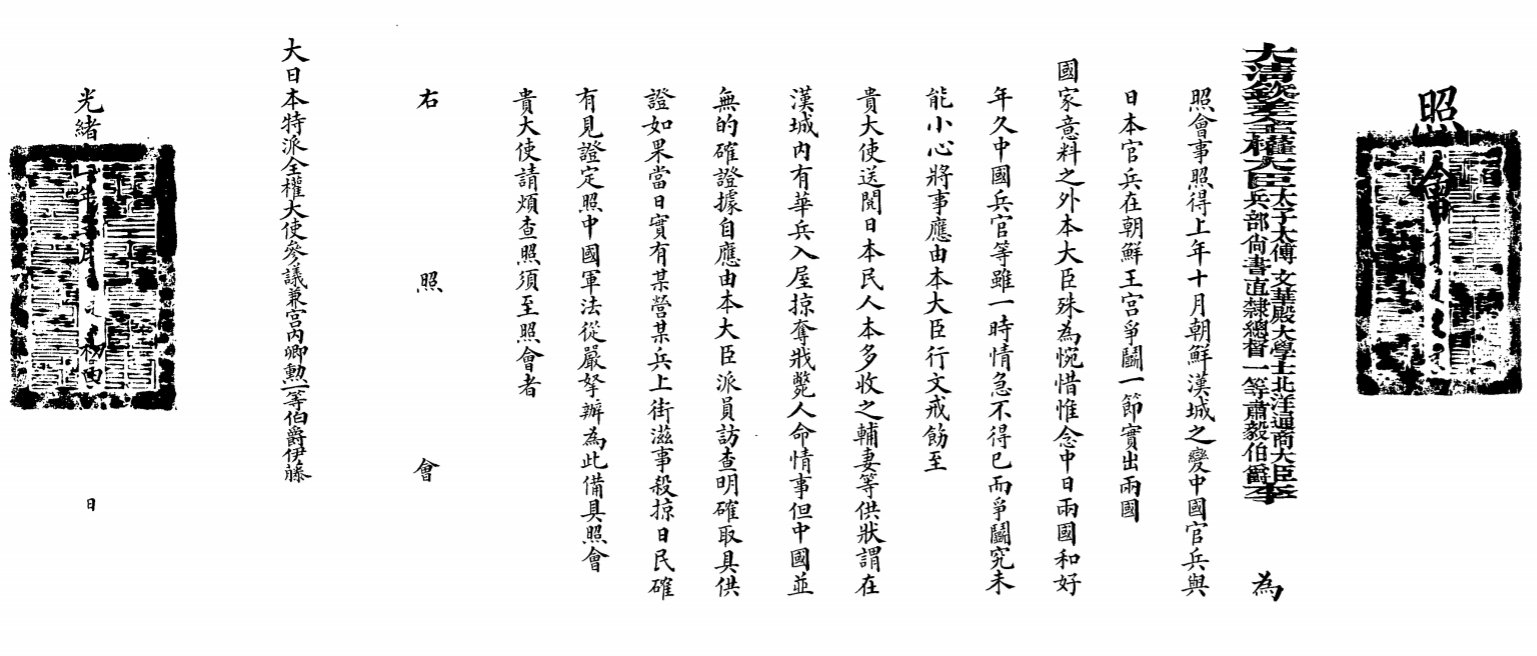

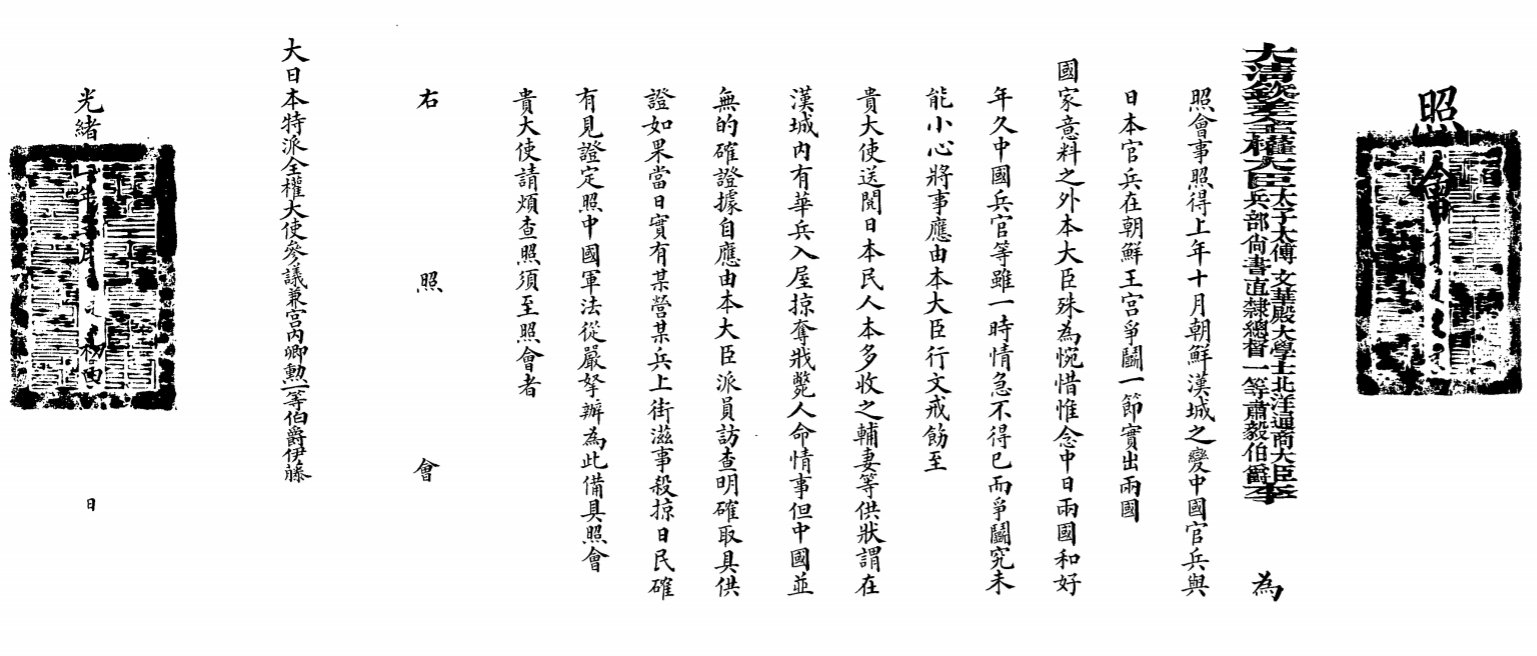

懲辦駐朝清軍指揮官是日本政府要求伊藤博文必須完成的兩項任務之一,於是伊藤在撤軍問題達成共識後又重提懲辦營官之事,不肯罷休,最後雙方都作出讓步,李鴻章答應“行文申飭”駐朝清軍將領,至於傷害日僑的責任則留待查明後再按軍法處置肇事者,然後將此承諾按伊藤要求以照會形式發給伊藤,以便他能向日本政府交差。由於清廷之前指示過“日使所請懲處斷不可行”,所以事後李鴻章向清廷解釋駐朝清軍都是他的屬下,所謂“申飭”類似“子弟與人爭鬥,其父兄出為調停”,是他個人的事,與國家無關。 李鴻章給伊藤博文之照會

李鴻章給伊藤博文之照會

李鴻章給伊藤博文之照會

李鴻章給伊藤博文之照會1885年4月18日下午3時,李鴻章、伊藤博文在水師營務處簽署了《天津會議專條》。4月19日,伊藤博文離開天津,在船中賦漢詩一絕:“解紛不用千戈力,談笑之間又締盟。離里歸舟風浪靜,載將春色入京城。”4月28日回到東京復命,圍繞朝鮮甲申政變的中日交涉至此告一段落。

條約全文

大清國特派全權大臣太子太傅文華殿大學士北洋通商大臣兵部尚書直隸總督一等肅毅伯爵李;

大日本國特派全權大使參議兼宮內卿勛一等伯爵伊藤;

各遵所奉諭旨,公同會議,訂立專條,以敦和誼。所有約款臚列於左:

一、議定中國撤駐紮朝鮮之兵,日本國撤在朝鮮護衛使館之兵弁,自畫押蓋印之日起,以四個月為期,限內各行盡數撤回,以免兩國有滋端之虞。中國兵由馬山浦撤去、日本國兵由仁川港撤去。

一、兩國均允勸朝鮮國王教練兵士,足以自護治安。又由朝鮮國王選雇他外國武弁一人或數人,委以教演之事。嗣後中日兩國均無派員在朝鮮教練。

一、將來朝鮮國若有變亂重大事件,中、日兩國或一國要派兵,應先互行文執照,及其事定,仍即撤回,不再留防。

大清國光緒十一年三月初四日

特派全權大臣太子太傅文華殿大學士直隸總督一等肅毅伯爵李鴻章

大日本國明治十八年四月十八日

特派全權大使參議兼宮內卿勛一等伯爵伊藤博文

後續影響

1885年7月21日,中日兩國撤走了各自的駐朝軍隊(日本在《漢城條約》締約之後留下一個大隊1000多人的兵力駐紮朝鮮,6月已先撤走其中1箇中隊)。另外在中日兩國的認可下,朝鮮聘請美國教官來訓練軍隊。日本在撤軍前,其駐朝代理公使高平小五郎還特別提醒朝鮮政府說:“茲奉本國政府訓稱:今將我護衛兵於本七月二十一日全數撤回,此系遵照我明治十五年在濟物浦所訂兩國條約,視其無須警備之時,暫行撤回。至於將來如遇有事,再須護衛,仍當隨時派兵護衛,不得因此次撤警備,誤謂廢滅前約。”換言之,日本依然保留《濟物浦條約》所規定的對朝出兵權。

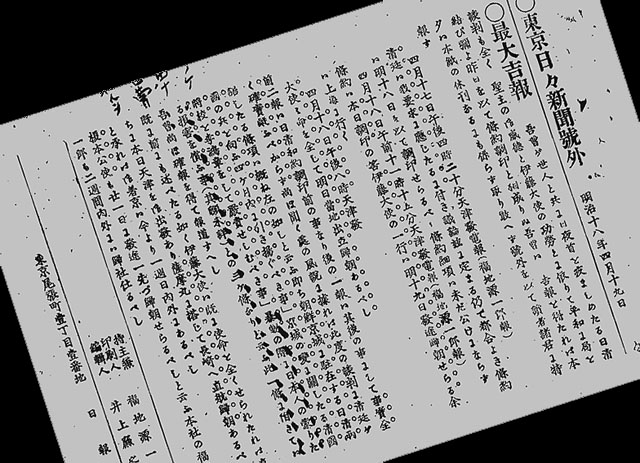

《天津會議專條》在當時來看是一個平等條約,李鴻章和清政府都為這個條約的締結感到滿意,清流派亦無攻擊此條約之跡象。而當時的日本輿論則寄希望於伊藤博文獲得清朝的謝罪與賠償,甚至發生新聞誤報之事,結果伊藤博文只帶回會近乎一紙空文的照會,也沒有獲得任何賠償,因此受到不少日本輿論的批評,但也有很多日本輿論對《天津會議專條》表示滿意。清朝並未履行照會內容,日本要求懲辦的袁世凱在1885年10月借送還大院君李昰應之機復出,甚至還長期擔任清廷駐朝大臣(駐紮朝鮮總理交涉通商事宜),另一方面,清朝也未追究日本駐朝公使竹添進一郎參與甲申政變的責任,問責之事遂不了了之。真正的要害在於第三條,這相當於清朝承認了日本的對朝出兵權,而兩國均可對朝出兵、出兵前相互知照的規定則使日本在朝鮮半島取得了與中國對等的權利,中國對朝鮮的所謂“宗主權”的優勢事實上蕩然無存,這也是在甲午中日戰爭後此條約被中國人詬病的原因所在。 誤報伊藤博文獲得清朝賠款的《東京日日新聞》號外

誤報伊藤博文獲得清朝賠款的《東京日日新聞》號外

誤報伊藤博文獲得清朝賠款的《東京日日新聞》號外

誤報伊藤博文獲得清朝賠款的《東京日日新聞》號外朝鮮問題無疑是《天津會議專條》的癥結與焦點,談判期間李鴻章反覆質問日本是否有吞併朝鮮的野心,伊藤則矢口否認,稱征韓論只是民間主張,決非政府觀點,又說朝鮮是窮國,日本也是窮國,日本不可能讓自己窮上加窮,甚至還反問中國會不會以朝鮮為跳板吞併日本。而《天津會議專條》簽訂後的九年間,隨著中日在朝鮮半島構成均勢格局,日本確實在政治上對朝鮮採取“退嬰政策”,絕少染指(但經濟上的侵略並未放鬆),甚至日本外務卿井上馨還擬出《朝鮮外務辦法》八條,托駐華公使榎本武揚獻給李鴻章,幫助中國強化對朝鮮的控制。這是因為日本當時處於憲政體制確立的關鍵期,無暇對外擴張,同時外交方針的重點也被置於修改與歐美的不平等條約之故,又需要利用中國來阻擋俄國對朝鮮的野心。就在《天津會議專條》締結前後,發生了朝俄密約事件與巨文島事件,歐美列強對朝鮮的滲透以及朝鮮王室“背華自主“的傾向引發了清政府的警惕,防日不再是清廷對朝政策的重點。直到朝鮮爆發東學黨起義以後,中日朝鮮交涉才重新浮上水面,並引發了甲午中日戰爭。

歷史評價

中方評價

- 李鴻章在簽訂《天津會議專條》後評價說:“以後彼此照約撤兵,永息爭端,俾朝鮮整軍經武,徐為自固之謀,並無傷中日兩國和好之誼,庶於全局有裨。”

- 《申報》反映了當時輿論對《天津會議專條》的正反兩種評價。否定評價認為《天津會議專條》不利於防日:“高麗所恃者中國之防兵,今中國之防兵已撤,日本雖有與中國互相救援之盟,而一有事變,中國必與日本會議,議合而後可以進兵,是適以牽制中國耳。雖有保護之名,實則絕其救援,而徐謀兼併,盟果足恃哉?且高與日相隔僅一對馬島,高麗若有隙可乘,日人潛師直入,朝發夕至,夷為縣郡,反掌間耳。”肯定評價認為《天津會議專條》有利於防俄:“或者謂,俄人一動,英國必出而相助……英兵既出,則中國以藩屬之故,本在所必爭,二國合力,足以敵俄,即慮日本或有掣肘,而既與新盟(指《天津會議專條》),亦難遽悔,且見中英合力,俄必無成,則將欲邀功,亦必勉強從事,是高麗有三國之助,又何患於俄人?”

- 梁啓超評價《天津會議專條》說“此約款所以限制兩國者,若甚平等,雖然,日本不過不能驟得其所欲得而已,我則舉既得權而盡喪之也。此如吾世畜一仆,忽與客約曰:‘吾與客皆不得漫役此仆,客欲管仆,必得請於我;我欲管仆,亦必得請於客。’天津條約,正此類也。蓋江華灣條約使朝鮮自認非我屬國,天津條約使我認朝鮮非我屬國……天津條約明中國對於朝鮮之權利、義務與日本平等,中國既可目朝鮮為我屬國,則日本亦可目朝鮮為彼屬國也。”“光緒十一年,李鴻章與伊藤博文在天津訂約,載明異日朝鮮有事.中日兩國欲派兵往.必先互行知照。於是朝鮮又似為中日兩邦公同保護之國,名實離奇,不可思議。後此兩國各執一理,糾葛不清,釀成大釁,實基於是。”

- 王芸生評價《天津會議專條》說“迨甲午東學黨作亂,中國派兵赴韓,行文知照日本,日本遂亦派兵,巨禍隨之爆發,其種因實基於此,此為李鴻章對日外交之一重大錯誤。”

日方評價

- 《讀賣新聞》對《天津會議專條》的評論是“這是得以保全朝鮮將來之安寧的十分理想的和平條約……外交上之妙所不在於賠償既往之損害,而在於保證未來之利益”“日本人民必會欣然接受日清和平條約,自不待言。要求得到滿足的條款不僅滿足了日本帝國之名譽,又不背離日本政府與李鴻章氏的本意,必定預示著將來日清兩帝國之關係會愈發親密”。《東京日日新聞》對《天津會議專條》的評論是“實際上此舉為不可不互相默認者,因為清國不可能發誓不管發生什麼事都決不會出兵朝鮮,既然如此,雙方就通過這份條約確定了在朝鮮的同等地位”。

- 甲午戰爭期間的日本外務大臣陸奧宗光對《天津會議專條》的評價是:“總之,這個條約是表示兩國在朝鮮權力均衡的唯一明文,除此以外,中日兩國在朝鮮的權力均衡並無任何保障。但是對於天津條約,國內儘管有人加以責難,而中國政府非但不能不根據條約撤退駐在素稱為自己屬邦朝鮮的軍隊,而且還締結了包含將來不論在任何情況下向朝鮮派遣軍隊時必須事先照會我國的條款。這在中國顯然受到一次嚴重打擊,並使其一向主張的屬邦論也因之大大減少了它的力量,這是毫無疑問的。”

- 日本著名思想家福澤諭吉在得知《天津會議專條》締結的訊息後給當時在美國留學的兒子福澤一太郎的信中寫道:“朝鮮的結果非常不理想,但總算暫時解決……關於朝鮮的事變,原本是日本一定要訴諸出兵的狀況,也不知怎么搞的就變成今天這個樣子。雖然順利結局,但就如給大傷口貼上止血紙一樣,總有一天還要生出什麼禍事來,非常令人不安心。”後來福澤諭吉更加認為《天津會議專條》束縛了日本對朝鮮的干涉,主張將其廢除,他說:“觀察我國的朝鮮政略,自明治十七年京城變亂(甲申政變)後,專以無事平穩為宗旨,不深切地考慮利害。如天津條約里無相互知照不可派遣兵員一條,在當時雖有不得已的必要,自今日看來極不合理。如此約定有永久效力,一旦有緩急之時,兩國都會感到極其不便,或許不無誤事之虞。此項約定在今日大勢之下,不能允許其存在一天。我國朝鮮政略的第一步,首先在於與支那政府協商廢止該條約。”他主張:“出兵朝鮮應根據兩國的必要任其自由,又該國軍隊的訓練應如以前由日本人擔當。”

- 《自由黨史》記載當時自由民權運動的國權論者認為日本在《天津會議專條》中“讓步太甚,對我損害凌辱毫無賠償,徒然默認清廷干涉韓廷之事實,而不能從根本上匡正之,因而孕育他日之禍胎,不能不感到遺憾”。