歷史沿革

聖瑪利亞女中創辦於1881年,前身是文紀女校與俾文女校,

校址在白利南路(今長寧路1187號)。

1851年,美國基督教聖公會瓊斯女士在上海虹口禮拜堂後設立一座女校,命名為文紀。剛開始,文紀只有8名學生,上午學淺易的《

聖經》和《

四書》,其餘時間學習紡織、縫紉、烹調、園藝等。10年後,另一名傳教士——— 美國基督教聖公會格蘭德女士,為紀念故世的丈夫俾文先生在上海又設立一座女校,並以其夫“俾文”名之。這裡的女學生們除了學習聖經、國文、算術以外,還學習縫紉、刺繡。

1861年,俾文女校創建。

1881年6月,美國聖公會施主教將文紀、俾文兩校合併,成立了聖瑪利亞女書院(亦稱聖瑪利亞女校,英文校名為St. Mary’s Hall),第一年招生28人,首任校長為中國人黃素娥女士。新校舍建在梵王渡聖約翰書院(後改名聖約翰大學)後面,整個校園的建築呈古希臘風格。此時的聖約翰書院和聖瑪利亞女校僅一牆之隔,然而除了星期日在教堂分座“做禮拜”之外,男女學生從不允許交談。學校開始時招生40餘人,以後每年陸續增加。1885年女校附設育嬰堂,黃素娥兼管其事。

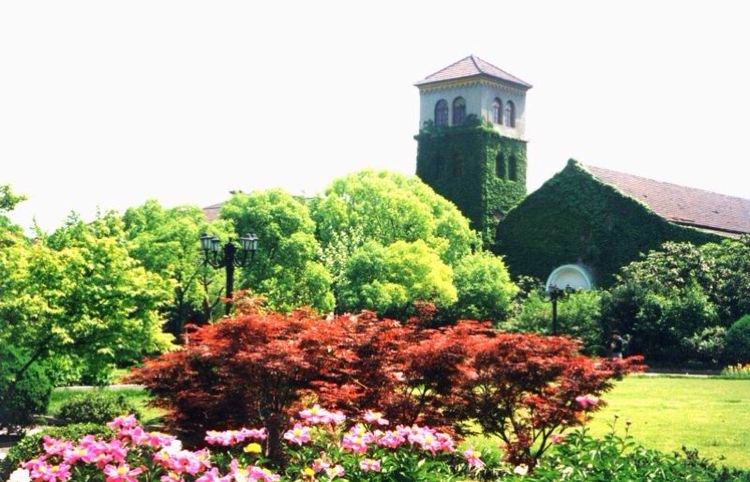

上海紡專(聖瑪利亞女校舊址)校景

上海紡專(聖瑪利亞女校舊址)校景1900年,學校舉行第一次畢業典禮,僅有一名學生朱靜貞畢業。

1908年,添設師範科、圖書館。此後聖瑪利亞女校有較大發展,正式成立英文部、中文部和音樂部,學制定為8年。

1920年,學校購買白利南路70畝地建造新校舍(今長寧路凱旋路口)。

1923年,聖瑪利亞女校遷入白利南路(今長寧路)新校舍,並改名聖瑪利亞女子中學,招生對象多為中上等家庭的女子。到1929年為止,學校總計有八年制畢業生100人,師範畢業生17人,國中畢業生137人,高中畢業生145人,中文特級畢業生63人。這時的聖瑪利亞女校,已經成為一所貴族女子學校,學校完全按照美國式方法教育:除必修課外,還有宗教活動,家政訓練和音樂舞蹈表演等選修課,傳授西方上層社會的禮儀、社交知識。它一年學費一般學生是84元,相當於普通工人10個月的工資;專學西文的一年學費是168元,其他一伙食、雜費尚且不包括在內。這樣高的費用,普通人家顯然是難以支持的。自此,聖瑪利亞女中開始成為繼

中西女中後的上海第二所貴族教會女校。

校徽

校徽1939年,聖瑪利亞女校又在

聖約翰大學校園裡建斐蔚堂(Grave’s hall),學生全部走讀。

開發爭議

聖瑪利亞女校舊址7幢歷史建築6幢被拆,居民聯名要求保護。 中山公園西南側,長寧路1187號,曾經的上海著名女子教會中學——聖瑪利亞女校,後併入

東華大學紡織學院長寧分校區,由於開發商的不當開發,這處名園如今幾乎成了一片廢墟。

民強烈反對規劃方案

2009年4月14日,

長寧區規劃局在長寧路1187號工地門口貼出了一張徵詢市民意見的《公告》,告知附近居民,開發商將按照公告規劃方案進行“長寧路88街坊32/8丘

商辦綜合樓項目”開發建設。

新規劃圖紙上,已拆除的2幢保留建築不在規劃圖內,其中一幢被拆除的歷史建築,規劃改建成一幢25層高的樓,緊鄰中山公寓。包括

鐘樓在內的另外5幢歷史建築在規劃圖中雖被納入保護範圍,但四散分布在五個角落,其間的環形走廊已不見蹤跡。

對新的規劃方案,附近中山公寓的居民們強烈反對。居民們認為,根據《上海市歷史文化風貌區和優秀歷史建築保護條例》,聖瑪利亞女校舊址應該“完整獨立、原汁原味”地保護,而且不應該“被湮沒在摩天大樓的陰影中”。幾十名居民簽名給長寧區規劃局寫信反映,要求重新考慮規劃方案。

“如何保留是開發商的事”

歷史建築被破壞,有關部門對此反應不一。長寧區房地局房屋質量監測站負責人表示,得知歷史建築被拆的訊息,他們當即到現場進行制止,並要求開發商予以恢復。

長寧區規劃局有關人士卻認為,聖瑪利亞女校舊址保護建築只有一幢,即

鐘樓所在的一幢,其他建築都是保留建築。“保護建築與保留建築是有區別的,我們規劃部門已經讓開發商有效保護保留建築,至於如何保留那是開發商的事情。”

文物保護專家、上海市文管委地面文物管理處副處長孔立三認為,“著名校舍舊址應該作為整體保護,它們需要一個整體氛圍。”

煥發新生

聖瑪利亞女校,坐落於中山公園西南側,長寧路1187號。原名聖瑪利亞女書院(亦稱聖瑪利亞女校),成立並命名於1881年。1923年在白利南路(今長寧路)自建校舍並遷入新校,改名聖瑪利亞女子中學。學校招生對象多為中上等家庭的女子,舊上海灘的很多名媛淑女、紅極一時的影星都出自這所學校。

曾有一段時間,這座幾經風雨的女校真的如張愛玲描述的那樣“破裂成片片碎石”。後來,經過凱德中國產品設計和開發中心、同濟大學城市設計規劃學院的研究生和導師們的共同修繕與規劃設計,聖瑪利亞女校正在其舊址上悄悄煥發新的光彩!

長寧來福斯廣場四號古建是原張愛玲母校的膳堂,是昔日女學生們日日用餐談笑的地方,後一度成為東華大學校舍,最後輾轉成為現在的長寧來福斯廣場。長寧來福斯廣場四號古建是原張愛玲母校的膳堂,是昔日女學生們日日用餐談笑的地方,後一度成為東華大學校舍,最後輾轉成為現在的長寧來福斯廣場。

2016年9月12日晚,這些歷史又以一種特殊的方式融合到了一起——

東華大學上海國際時尚創意學院2016級新生開學典禮暨時裝秀在重新修建的長寧來福斯四號古建舉行。這也是長寧來福斯廣場的古建首秀,不管對於古建、歷史還是生活在這座現代都市的人們來說都意義非凡!

鐘樓重啟

鐺、鐺、鐺……伴隨數百隻漫天飛舞的氣球,靜默許久的銅鐘再次被敲響,封閉多年的禮拜堂重新開門迎客,鐘聲徐緩而又悠長。2017年7月2日,上海市優秀歷史建築——長寧路近凱旋路的聖瑪利亞女校遺留的一棟鐘樓,經過加固、修葺,正式對外開放。今後,每逢整點,鐘樓便會鳴音報時,一如百年之前。

“飽經風霜的古老鐘樓,仍將兀立在金色的陽光中……”作家張愛玲曾在她高中英文習作《心愿》中,如此描寫母校——上海聖瑪利亞女校的這座鐘樓。1931年秋,12歲的張愛玲進入聖瑪利亞女校學習,當時校園內中西式教學樓的北側是一座西班牙式禮拜堂,包括一棟鐘樓和一個禮堂。彼時,這裡是女學生禮拜禱告、聚集開會及上下課的鳴鐘場所。隨著時間的流逝,古鐘樓逐漸荒蕪,出現牆體開裂較多、局部基礎傾斜等諸多問題。

長寧來福斯項目啟動後,經過精心修葺、加固,恢復了古鐘樓最初古樸、優雅、寧靜的面貌。長寧來福斯鐘樓現高約20米,禮拜堂高約12米,整體建築面積645平方米,外牆復原為最初的灰黑色洗米石材質。禮拜堂內鋪設花紋素淨的大理石地面,兩側由連續立柱和拱券構成的耳廊一如往昔,曾被磚牆封閉的那扇玫瑰彩色玻璃花窗也重見天日。四周所有窗欞、玻璃,均以最初的風格、顏色修復。

據悉,未來,長寧來福斯鐘樓將對外開放租賃,有望成為個性空間,舉辦走秀、藝術展、婚禮、戲劇等活動。

知名校友

聖瑪利亞女校是一所貴族

女子學校,其一年學費相當於普通工人10個月的工資。儘管如此,許多中產階級以上的家庭仍以能將自己的女兒送進該校為榮。練就淑女風範,踏進上層社交圈,嫁入豪門,當大使夫人,也成了不少聖校(校內師生對學校的簡稱)學生憧憬的目標。與所有教會學校一樣,聖校也重視英文,輕視中文。學生能說一口極其流利的英語,而中文卻連一張便條也寫不通順。然而,就在這樣的學校環境裡,卻誕生了才華橫溢、蜚聲文壇的一代女作家——

張愛玲,她的小說、散文和評論的處女作都是在聖校期間發表的。

昔日聖瑪利亞女校

昔日聖瑪利亞女校從1931年秋11歲時進入聖校讀初一,到1937年夏17歲高三畢業,張愛玲在聖校度過了她的少女時代。由於與離異的父母感情不和,她很少回家。家庭變故,親情冷漠,給學生時代的張愛玲心靈蒙上一層陰影。她在學校里沉默寡言,不交友,不合群,生活懶散,衣飾也不入時,而且還常忘帶課本,忘交作業,在課堂上偷偷速寫教師卡通肖像——但這一切難掩她日益顯現的文學才氣,當同學們還只會按老師命題將幾百字敷衍成呆板的準八股時,她就以一篇感情真摯、詞藻瑰麗的自由命題文章《看雲》受到老師極力讚譽。1932年第12期聖校年刊《鳳藻》上,發表了她的處女作《不幸的她》 ,編者特地說明作者還是國中一年級的學生。“人生聚散,本是常事,我們總有藏著淚珠撒手的一天!”12歲的張愛玲寫出這樣的句子,足可以做她的“

天才夢”了。

以後,她又陸續在《鳳藻》上發表了散文《遲暮》《秋雨》,評論《論卡通畫之前途》及用英文創作的散文《牧羊者素描》《心愿》。此外還在聖校學生社團國光社辦的刊物《國光》上發表了農村題材的小說《牛》和歷史小說《霸王別姬》及四篇評論和兩首打油詩。值得稱道的是在《霸王別姬》中,她已嘗試將西方現代心理分析方法和中國古典小說的傳統

敘事手法交融在一起,其成熟的

技巧令國文老師也甚感吃驚,乃至公開在課堂上讚揚它可與

郭沫若的《楚霸王之死》相媲美。

張愛玲的文名逐漸在校園內流傳開來,教員在休息室里也常議論她。老師要她擔任學校年刊《鳳藻》編輯,被她推脫了。聖瑪利亞女校把“非梧桐不棲,非醴不飲”的鳳作為學校標誌,校刊也取名《鳳藻》。在

上海市檔案館珍藏的數十本《鳳藻》內,我們見到了聖瑪利亞女校當年靜穆恬美的校園風貌,也見到了張愛玲蘊含靈氣的一篇篇中英文習作,見到了畢業留念時她為全班同學繪製的30多幅真人頭像加卡通身段的肖像畫和英文簽名Ailing。撫摸著一本本歷經歲月的棕赭色羊皮面的《鳳藻》,耳畔仿佛迴響起張愛玲在英文習作《心愿》中發出的宏言:“與全中國其他學校相比,聖瑪利亞女校的宿舍未必是最大的,校內的花園也未必是最美麗的,但她無疑有最優秀、最勤奮好學的小姑娘,她們將以其日後輝煌的事業來為母校增光!”

俞慶棠是江蘇太倉人。1897年出生在上海的一個職員家庭。由於她的雙親很早就去世,俞慶棠由大哥

俞鳳賓撫養成人,俞鳳賓是上海的名醫,而她的仲兄

俞頌華也是當時的名記者。俞慶棠1914年畢業於上海務本女校,兩年後入中西女塾,其後入聖瑪利亞女校。她自幼活潑、勇敢,並嫻於辭令,尤其善於演講。

1919年,“五・四”怒潮席捲上海,當時在聖瑪利亞女校擔任學生會主席的

俞慶棠積極回響,她和各校代表一起集中在海格路(今

華山路)復旦公學,組織“

上海學生聯合會”。發表宣言,決議罷課,組織遊行,上街演講。“六・三”以後,這位瘦小的“閨閣千金”,更衝破學校禁令,帶領女同學,清早背著竹筒走上街頭,邊宣傳邊募捐,鼓動商人罷市、工人罷工,“奔走呼號,忍受勞苦,常在眾人之先”。這以後,她又積極參與籌備全國學聯,並被選為上海學聯代表,出席全國學生聯合會。在籌備會議和成立後的評議會上,俞慶棠總是“侃侃發言,每能切中肯綮,扼要不煩,態度沉毅而懇摯,為各校學生代表所折服”。俞慶棠可以稱做是“五・四”哺育的新女性。

俞慶棠對教育問題獨具慧眼。“五・四”前,二十出頭的她已在校刊《鳳藻》上發表文章,提出“立國於物競劇烈之時代”,必須“

普及教育”。

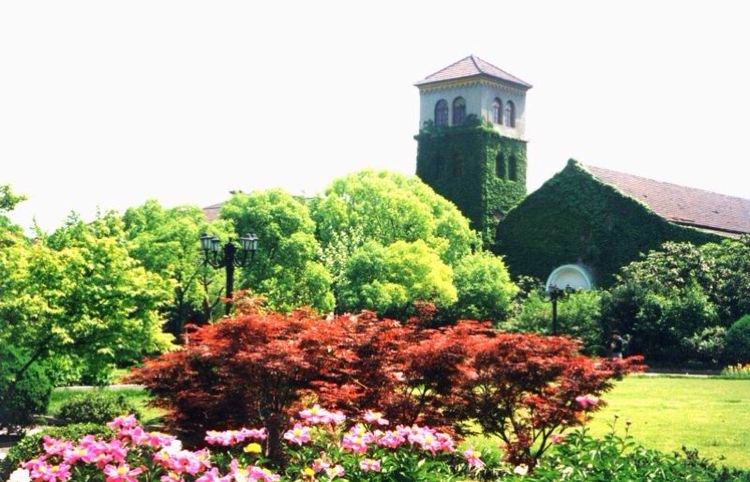

上海紡專(聖瑪利亞女校舊址)校景

上海紡專(聖瑪利亞女校舊址)校景 校徽

校徽

昔日聖瑪利亞女校

昔日聖瑪利亞女校