發展歷程

從外測光到內測光

TTL的全稱是Through The Lens,意指“通過鏡頭”。沒有TTL之前,相機測光主要靠機身外的Cds(Cadmium-Sulfide硫化鎘

光敏電阻),這種

測光方式易受環境光影響,也不能反映光線經過多層鏡片或濾鏡造成的光量損失,容易導致曝光不足。而TTL的測光組件設在機身內部,大約在鏡頭後接近底片/感測器的位置。由於是測量通過鏡頭後的光線,所以

TTL測光的準確度比外測光更加優秀。

先說說TTL相機的歷史,其實關於世界上首部使用TTL

測光系統的相機還存在爭論。因為在60年代,幾家相機公司包括Topcon、Nikon及Pentax等都先後推出有TTL測光的相機,Pentax先於1960年提出這個概念,但直到1964年推出Spotmatic才正式量產,反而Topcon於1963年先行進入市場,略占先機。

Pentax於1971年推出Pentax ES,意指electronic shutter,是全球首部可以由TTL系統連動控制

快門速度的單眼相機。由於使用電子控制,變成無段式快門,突破原本

機械快門預設限制,如1/53秒或1/1300秒的速度都可以達到,令曝光的精確度提高。不過當年Pentax並沒有將此概念進一步發展,推出具備TTL的閃光燈。約7年後,即1978年,由Olympus推出了全球首支TTL閃光燈T32,

TTL測光加閃光系統才正式出現。

從自動測光到TTL測光

最初的閃光燈不能改變輸出量,每次閃光都是全輸出。主體與相機之間的距離如果有所改變,就要靠調整

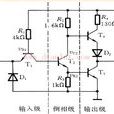

光圈來控制閃光的接收量,從而得到合適的曝光。後來出現了設有外置測光原件的自動閃光燈,可以根據主體的受光程度來控制閃光輸出。至於閃光燈控制光量的方法,在於控制閃光開與關的時間。閃光發生的時間僅在1/1000至1/10000秒之間,當快門開啟時,閃光燈同時輸出。當測光組件認為對象反射的光量足夠時,就會在曝光中途、快門仍然保持開啟時終止閃光輸出。主體的曝光於是就靠閃燈來完成,至於背景環境的曝光,主要靠快門開啟的時間來決定。

不過自動閃光燈也存在相機外測光的問題,如果鏡頭裝上濾鏡,就會影響閃燈輸出的準確性。而TTL閃光燈出現後,因為可從鏡頭測光得到光圈及主體亮度等數據,就能如實反映所需光量,更精確地控制閃光時間,省下過去要計算

光圈及距離的麻煩。現代閃光燈更可以做到

變焦連動,幫助調整照射範圍,令電源更有效利用而不致浪費。

注意事項

與自動測光、曝光一樣,TTL閃光燈僅是提供一個正常的

曝光量,有需要時仍可通過閃光燈輸出補償(Flash compensatoin)作出改動,一般閃光燈都有1/3級的 EV調整。所以TTL最好作為正常曝光的參考指標,有需要時再作出改動,而非鐵板一塊。

另一方面,當我們將相機設定在

自動曝光模式(如P或Auto)時,相機很多時都會將

光圈及快門固定在某一數值。如果我們希望對景深、主體的動態表達及背景的亮度等進行控制,就需要使用

手動曝光模式。