簡介

這顆行星是由三個小組共同發現的,分別為PLANET/RoboNet、OGLE和MOA,該發現於2006年1月25日公布。科學家發現OGLE-2005-BLG-390Lb並未擁有

行星適居性。

物理特性

這顆系外行星的日距介乎2.0到4.1

天文單位之間,如果把它放到

太陽系內,它的軌道會在

火星及

木星的軌道之間。由於人們尚未得到它的軌道數據,因此其日距的改變並不一定代表它真正的離心率,而會是量度及計算時所出現的誤差。在這顆行星被發現以前,沒有一顆已知的小型系外行星,其日距會超過0.15 AU。經初步計算,它的公轉周期大約為10個地球年。

根據J2000所記載的天體座標,恆星OGLE-2005-BLG-390L距離地球 6,600 ± 1,000

pc,

赤經17:54:19.2,

赤緯−30°22′38″。

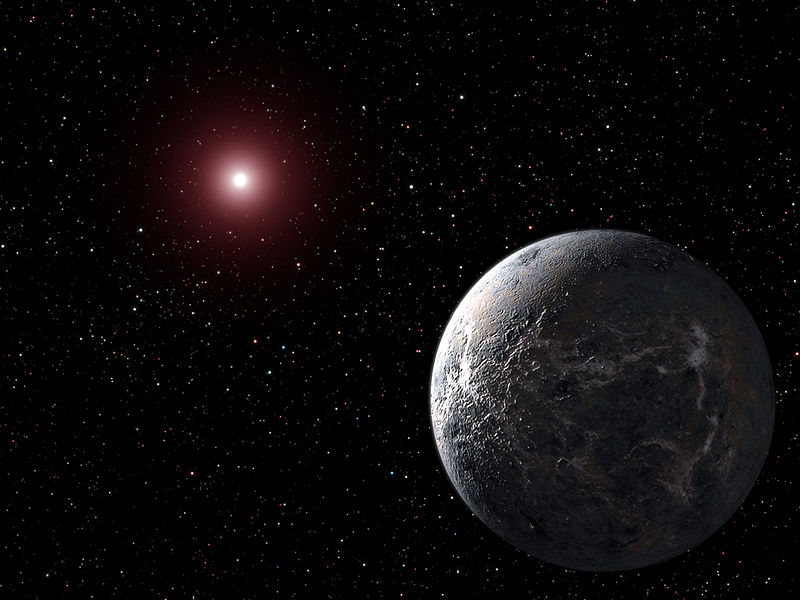

人們相信,該行星的恆星有很大可能會是一顆

紅矮星(95%),也有可能是

白矮星(4%),而

中子星或

黑洞的機會則極微,可能性加起來還不到1%。不過無論如何,該恆星釋出的能量一定會比

太陽的少。

據估計,這顆行星的質量約為地球的五倍(5.5 +5.5/-2.7

ME),一些天文學家推斷,它擁有岩石核心,與地球相似,並擁有一層稀薄的

大氣。又由於恆星的溫度比太陽相對較低,因此行星的表面溫度約為53

K(

攝氏零下220度、

華氏零下364度)左右。如果它是由岩石構成的話,在這樣的溫度環境下,其表面將布滿已凝結的揮發性物質。在地球上諸如

水、

氨、

甲烷、

氮氣等液體和氣體,只要搬到這顆行星上,它們將會被凝固。又如果它是一顆氣體行星,它將會與

天王星相似,但其大小則會比天王星小得多,類似一顆“迷你天王星”。

這顆行星的引人注目的地方不只是它的大小及其物質組成,還有它較遠的公轉軌道。雖然以往也曾發現小型的系外行星,但這些行星的日距相對較近。以

格利澤876d 為例,它繞日公轉一周只需三個地球天。因此,OGLE-2005-BLG-390Lb這顆行星無論在大小及軌道上均切合太陽系的規律,也是系外行星中前所未見的。

行星的發現

這顆系外行星最先於2005年8月10日,由位於

智利的

歐洲南方天文台,成員國

丹麥以1.54m天文望遠鏡偵測得到,這副望遠鏡也是PLANET/RoboNet小組以

引力透鏡方式尋找行星計畫的一部分。而該行星隨後的觀測數據則由澳洲西部的珀斯天文台,以一台0.6m天文望遠鏡進行。

每當遙遠恆星的光線經過其他天體的引力場時,其光線的方向會被引力所扭曲,同時也把光線聚焦,地球上的觀測者將看到恆星的樣子給引力放大,儼如一副透鏡放在中間,稱為

引力透鏡效應。而當行星在恆星的表面“凌日”時,也會發生“

引力透鏡”現像,行星外圍的光度會稍為增大一點。

在一般的凌日觀測中,當行星凌日發生時,恆星整體的光度會略微出現下降,從而得知行星的存在。但這種尋找行星方法並不能套用在距離數萬光年以上,或體積與地球類似的行星上,因此這些行星便需使用引力透鏡來觀測,當透鏡現象發生時,來自恆星不同位置的光度會隨時間而變化。

在發現行星的天文研究小組之中,PLANET/Robonet負責深入調查及分析OGLE和MOA小組所報告的恆星微透鏡現象,使這顆隱藏的行星得以被發現。

PLANET小組花了連續兩星期,去深入觀測OGLE-2005-BLG-390L恆星的微透鏡現象,當微透鏡出現時,其“行星”外圈的光度會增大15%,每次透鏡持續時間近12小時,透過光度變化及持續時間,天文學家得以估計行星的質量、日距等數據。

資料

| 母恆星 |

|---|

母恆星 | |

| |

| (α) | 175419.2 |

| (δ) | -30°22′38″ |

距離 | 21,500 ±3300ly |

光譜類型 | M4 |

觀測的分離程度 |

投影分離程度 | (d) | |

來源透鏡

最接近點 | (t0) | |

來源自行角 | (α) | 157.9 ± 0.2° |

| (m) | |

| (T) | |

發現時間 | 2006年1月25日 |

發現者 | PLANET/RoboNet、OGLE、MOA |

發現方法 | 引力微透鏡 |

發現地點 | |

發表論文 | 已出版 |

EWS 2005-BUL-390Lb

|