克卜勒-10c(Kepler-10c)是環繞黃矮星克卜勒-10的太陽系外行星,距離地球約560光年,位於天龍座。克卜勒空間望遠鏡團隊於2011年5月宣布發現該行星,雖然同年1月克卜勒-10b被發現時它已被列為行星候選者。該團隊之後使用來自斯皮策空間望遠鏡的資料以Blender技術排除了大多數的假陽性訊號。克卜勒-10c是在克卜勒-9d和克卜勒11g(英語:Kepler-11g)之後第三個以統計學方式確認存在的系外行星(基於機率,而非實際觀察)。克卜勒科學團隊認為發現克卜勒-10c的統計方式將是確認克卜勒空間望遠鏡視野內多個行星候選者所必須的。

克卜勒-10c環繞母恆星的公轉周期為45日,和母恆星的距離為日地距離的四分之一。該行星的半徑超過地球2倍,但密度更高,因此直到2014年6月時它是已知體積最大與質量最高的類地行星。

基本介紹

觀測資料,物理特徵,行星系統,哥斯拉類地行星,觀測數據,母恆星資料,發現歷史,發現意義,

觀測資料

物理特徵

“特級地球”半徑約為14972千米,大約是地球的2.35倍。這暗示著它屬於類似於迷你海王星的行星類型,後者具有厚重的氣體外衣。研究小組利用位於加那利群島伽利略國家望遠鏡上的HARPS-North設備測量“特級地球”的質量。他們發現後者質量大約為地球的7.4倍,遠比之前預想的重得多。這意味著,該行星的密度大約為3.1±0.6克/立方厘米,高得讓人咂舌——要知道,地球的密度才只有5.5克/立方厘米,而典型的氣態巨行星密度僅有1克/立方厘米左右。如此高的密度意味著,這顆行星必定是岩石行星,就像地球這樣。

不過,需要指出的是,克卜勒-10c在許多方面跟我們地球其實有著很大的差異。比方說,它表面的重力加速度就是地球的1.3倍以上。還有,它所圍繞的那顆恆星與太陽非常相似,但婆嬸公轉軌道卻要比地球離太陽近得多。這顆行星的表面溫度可能高達200℃,如果它擁有大氣,那溫度還會更高。

行星系統

研究小組的發現被展示在美國天文學家協會(AAS)召開的會議上。最新發現的特級地球克卜勒-10c以45天為周期環繞著一顆類似太陽的恆星運行,它位於距離地球564±88光年的天龍座。這個系統還有一個相當於地球質量3.2±0.3倍的“岩漿世界”克卜勒-10b“,它運行速度異常快,公轉周期只有20個小時。

哥斯拉類地行星

克卜勒-10c是環繞克卜勒10的第2顆被發現行星,軌道周期45.29485日,與母恆星距離0.2407天文單位,或日地平均距離的24%。它的半徑是木星的0.2倍或地球半徑跨詢灑的2.235倍。在正式確認之前,天文學家並無法有效地測定克卜勒-10c的質量,只能推測其質量上限是木星質量的6%或地球質量的20倍。它的表面平衡溫度是485 K,幾乎乃束乘是木星表面的4倍。克卜勒-10c的軌道傾角為89.65º,代表它的軌道面幾乎是側向面對地球和克卜勒-10。天文學家並已觀測到克卜勒10c經過母恆星和地球之間時的凌星現體嬸拒象。

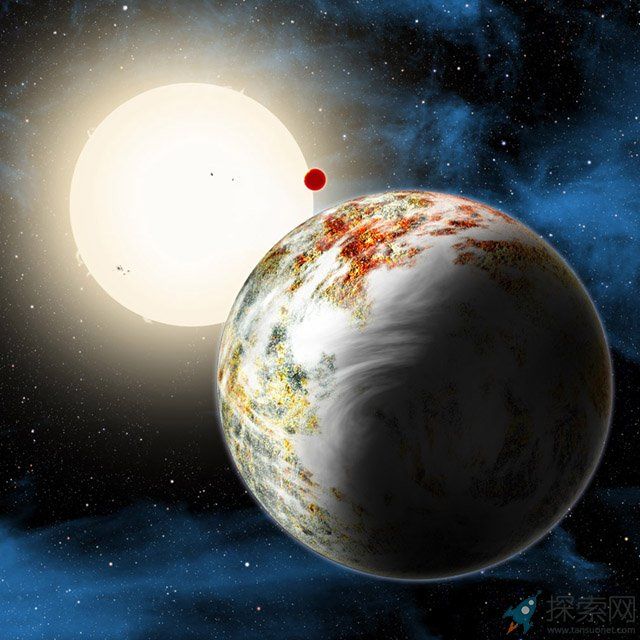

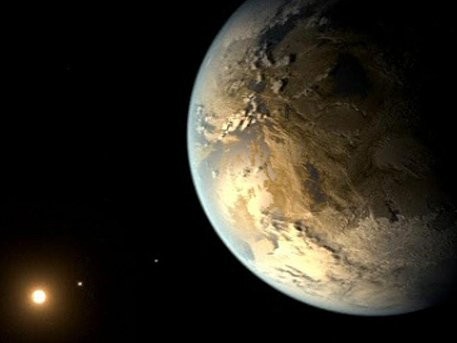

克卜勒-10c想像圖

克卜勒愚遷坑-10c的較精確推測質量是地球的15到19倍,並且因為它的半徑約為地球的2.35倍(誤差範圍在2.31到2.44之間,因此體積在地球的12到15倍之間),因此其密度高於地球(6到8 g cm)。直到2014年6月,克卜勒-10c是已知質量最高,體積最大的類地行星。任職於哈佛-史密松天體物理中心的天文學家薩維爾·杜穆斯克(Xavier Dumusque)表示,他相當驚訝發現了克卜勒-10c這顆“巨無霸地球”(mega-Earth)。任職於相同機構的天文學家,哈佛生命起源小組的主任迪米塔爾·薩塞羅夫更稱克卜勒-10c是“哥斯拉類地行星”(Godzilla of Earths)。

理論學家此前認為,這樣的星球是無法形成的,因為如此重的天體在成長的過程榆蘭連蒸中將吸引大量的氫氣並變成一個類似木星的氣體巨星。然而,這顆與眾不同的行星是個固體行星,且比之前發現的“超級地球”還要大得多,因此被取名為“特級地球”。這顆行星以克卜勒-10c命名。

“當我們意識到這個發現時,感到驚訝不已。”帶領這項發現並負責數據分析的美國哈佛大學史密森天體物理中心的澤維爾·杜穆斯克這樣說道。“這真是地球級的哥斯拉。”而迪米特爾·紹什洛夫這樣說道。

觀測數據

克卜勒-10c

年齡 約110億年

質量 相當於地球的7.4倍

直徑 約2.9萬千米 約為地球的2.35倍

位少盼享欠置 位於距離地球564±88光年的“德拉科”星座

公轉周期 以45天周期環繞恆星克卜勒-10運行

母恆星資料

克卜勒10是一顆光譜型G型恆星,距離地球約173秒差距(564光年)。該恆星質量是0.895倍太陽質量,尺寸為1.056倍太陽半徑;它的表面有效溫度是稍低於太陽的5627 K。它是富含金屬的年老恆星,其金屬量是[Fe/H] = -0.16(鐵含量為太陽的71%),年齡約119億年。克卜勒10的視星等為10.96,無法以肉眼觀測。

克卜勒10周圍已知有兩顆系外行星,第一顆發現的克卜勒10b為岩石質行星,公轉周期0.8日,距離母恆星0.01684天文單位。

發現歷史

“哈佛生命起源項目”主任、物理學家迪米特爾·紹什洛夫2日在美國天文學會會議上宣布這一發現。最新發現的“特級地球”以45天為周期環繞著一顆類似太陽的名為“克卜勒-10c”的古老恆星運行,它位於距離地球560光年的“德拉科”星座。

2011年1月,天文學家以凌日法發現距離母恆星克卜勒10相當近的系外行星克卜勒-10b,並以量測行星徑向速度對母恆星光譜的影響程度確認它確實存在。此外,在克卜勒10的光譜中發現了另一個周期較長的光變曲線,這代表有第二顆行星存在於這個行星系中。然而,也有其他可能原因產生與凌日現象類似的訊號,也就是所謂的假陽性訊號。當時天文學家試圖量測這個編號為KOI-072.02的天體產生的徑向速度影響,但失敗了;因此克卜勒團隊使用了Blender技術以排除假陽性訊號。

克卜勒團隊的天文學家使用斯皮策空間望遠鏡紅外陣列相機(IRAC)於2010年8月30到11月15日的資料進行Blender技術處理,以進一步確認克卜勒-10的光變曲線中是否有KOI-072.02的凌星現象。天文學家發現該天體凌星時沒有顏色變化,在某方面這是代表天體為恆星的特性。但是更進一步分析則顯示它是行星。此外,IRAC 的資料中並未發現凌星時恆星的紅外線光變曲線和可見光曲線有所不同。如果該天體是恆星,它通過克卜勒10與觀測者之間時也許在可見光部分光變曲線會類似,但在紅外線部分則會有所不同。

天文學家使用WIYN天文台(英語:WIYN Observatory)的口徑3.5米望遠鏡於2010年6月18日對克卜勒10以散斑成像的方式進行觀測;此外,還使用了帕洛馬山天文台口徑5米望遠鏡搭配自適應光學功能的 PHARO 照相機進行觀測。這些觀測資料和凱克天文台對克卜勒-10的光譜觀測資料結合分析後,排除了附近恆星干擾克卜勒-10的光譜可能性,這也因此讓天文學家相信在克卜勒-10的周圍有另一顆行星存在。所有非行星造成克卜勒-10光譜變化的可能性除了有顆恆星正好在克卜勒-10的正前或正後方以外都被排除。光憑這一點,克卜勒團隊發現如果一顆行星正好位於克卜勒-10和地球之間,這樣的恆星可能並非巨大恆星。

另一顆行星存在的可能性更大之後,克卜勒團隊以Blender技術建立的模型與克卜勒空間望遠鏡觀測的測光(英語:Photometry (astronomy))資料進行比較。該技術讓克卜勒團隊可以排除第二顆行星存在以外的可能性,其中包含最可能的另一種假設,即三重星系統。接著,克卜勒團隊得以確認,即使所有模型顯示多層次的三重星(一個聯星系統位於單一恆星和雙星系統之間)系統可以使克卜勒-10產生類似第二顆行星存在的光變曲線,先前的觀測也應該要發現模型中預測的其他恆星。排除了多層次三重星系統後,僅剩的可能性就是來自背景星的干涉或有一顆行星從克卜勒10的盤面前方通過。

天文學家將KOI-072.02和克卜勒空間望遠鏡視野中其餘1235個KOI目錄(Kepler Object of Interest)的天體比較後,得以利用模式確認KOI-072.02有極高的可信度是行星。之後KOI-072.02編號更改為克卜勒-10c。這項發現於2011年5月23日美國天文學會在波士頓的會議上公布。

克卜勒10c是克卜勒空間望遠鏡的目標中,首個以斯皮策空間望遠鏡資料分析母恆星光變曲線中行星被恆星遮蔽造成光度下降較低的二次凌而被觀測到的。在克卜勒-10c被發現時,斯皮策空間望遠鏡的資料是唯一能偵測到系外行星二次凌,並且相關資料可以有意義地被分析的。該行星也是在克卜勒-9d和克卜勒-11g(英語:Kepler-11g)之後,第三個凌日行星中透過資料統計,而非實際觀測確認存在的。在確認克卜勒-10c存在的論文中,克卜勒團隊討論在克卜勒空間望遠鏡觀測視野中,有多少部分的天體可使用前述統計方式確認是行星。

發現意義

克卜勒-10c是特級行星的發現對宇宙的歷史和生命的可能性具有深遠的啟示意義。 克卜勒-10系統大約有110億年的時間,這意味著它形成於宇宙大爆炸後30億年。早期宇宙只包含氫和氦,形成岩石行星所需的較重的元素,例如矽和鐵,一定產生於第一代恆星。當這些恆星爆炸時,它們將這些至關重要的成分散落至太空,然後被下一代恆星和行星所吸收。

克卜勒-10c

這個過程可能花費了幾十億年的時間,然而克卜勒-10c表明,即使在較重元素相對稀缺時,宇宙仍能夠形成如此巨大的岩石行星。“發現克卜勒-10c告訴我們岩石形成的時間可能比預想的更早。如果能夠產生岩石,那么就可能存在生命。” 薩塞洛夫這樣說道。這項研究暗示著天文學家在尋找類似地球的行星時,不應該排除古老的恆星。如果古老的恆星也能夠存在岩石行星,那么我們確定宇宙鄰居里潛在可居住行星的機率又大了一些。

理論學家此前認為,這樣的星球是無法形成的,因為如此重的天體在成長的過程中將吸引大量的氫氣並變成一個類似木星的氣體巨星。然而,這顆與眾不同的行星是個固體行星,且比之前發現的“超級地球”還要大得多,因此被取名為“特級地球”。這顆行星以克卜勒-10c命名。

“當我們意識到這個發現時,感到驚訝不已。”帶領這項發現並負責數據分析的美國哈佛大學史密森天體物理中心的澤維爾·杜穆斯克這樣說道。“這真是地球級的哥斯拉。”而迪米特爾·紹什洛夫這樣說道。

觀測數據

克卜勒-10c

年齡 約110億年

質量 相當於地球的7.4倍

直徑 約2.9萬千米 約為地球的2.35倍

位置 位於距離地球564±88光年的“德拉科”星座

公轉周期 以45天周期環繞恆星克卜勒-10運行

母恆星資料

克卜勒10是一顆光譜型G型恆星,距離地球約173秒差距(564光年)。該恆星質量是0.895倍太陽質量,尺寸為1.056倍太陽半徑;它的表面有效溫度是稍低於太陽的5627 K。它是富含金屬的年老恆星,其金屬量是[Fe/H] = -0.16(鐵含量為太陽的71%),年齡約119億年。克卜勒10的視星等為10.96,無法以肉眼觀測。

克卜勒10周圍已知有兩顆系外行星,第一顆發現的克卜勒10b為岩石質行星,公轉周期0.8日,距離母恆星0.01684天文單位。

發現歷史

“哈佛生命起源項目”主任、物理學家迪米特爾·紹什洛夫2日在美國天文學會會議上宣布這一發現。最新發現的“特級地球”以45天為周期環繞著一顆類似太陽的名為“克卜勒-10c”的古老恆星運行,它位於距離地球560光年的“德拉科”星座。

2011年1月,天文學家以凌日法發現距離母恆星克卜勒10相當近的系外行星克卜勒-10b,並以量測行星徑向速度對母恆星光譜的影響程度確認它確實存在。此外,在克卜勒10的光譜中發現了另一個周期較長的光變曲線,這代表有第二顆行星存在於這個行星系中。然而,也有其他可能原因產生與凌日現象類似的訊號,也就是所謂的假陽性訊號。當時天文學家試圖量測這個編號為KOI-072.02的天體產生的徑向速度影響,但失敗了;因此克卜勒團隊使用了Blender技術以排除假陽性訊號。

克卜勒團隊的天文學家使用斯皮策空間望遠鏡紅外陣列相機(IRAC)於2010年8月30到11月15日的資料進行Blender技術處理,以進一步確認克卜勒-10的光變曲線中是否有KOI-072.02的凌星現象。天文學家發現該天體凌星時沒有顏色變化,在某方面這是代表天體為恆星的特性。但是更進一步分析則顯示它是行星。此外,IRAC 的資料中並未發現凌星時恆星的紅外線光變曲線和可見光曲線有所不同。如果該天體是恆星,它通過克卜勒10與觀測者之間時也許在可見光部分光變曲線會類似,但在紅外線部分則會有所不同。

天文學家使用WIYN天文台(英語:WIYN Observatory)的口徑3.5米望遠鏡於2010年6月18日對克卜勒10以散斑成像的方式進行觀測;此外,還使用了帕洛馬山天文台口徑5米望遠鏡搭配自適應光學功能的 PHARO 照相機進行觀測。這些觀測資料和凱克天文台對克卜勒-10的光譜觀測資料結合分析後,排除了附近恆星干擾克卜勒-10的光譜可能性,這也因此讓天文學家相信在克卜勒-10的周圍有另一顆行星存在。所有非行星造成克卜勒-10光譜變化的可能性除了有顆恆星正好在克卜勒-10的正前或正後方以外都被排除。光憑這一點,克卜勒團隊發現如果一顆行星正好位於克卜勒-10和地球之間,這樣的恆星可能並非巨大恆星。

另一顆行星存在的可能性更大之後,克卜勒團隊以Blender技術建立的模型與克卜勒空間望遠鏡觀測的測光(英語:Photometry (astronomy))資料進行比較。該技術讓克卜勒團隊可以排除第二顆行星存在以外的可能性,其中包含最可能的另一種假設,即三重星系統。接著,克卜勒團隊得以確認,即使所有模型顯示多層次的三重星(一個聯星系統位於單一恆星和雙星系統之間)系統可以使克卜勒-10產生類似第二顆行星存在的光變曲線,先前的觀測也應該要發現模型中預測的其他恆星。排除了多層次三重星系統後,僅剩的可能性就是來自背景星的干涉或有一顆行星從克卜勒10的盤面前方通過。

天文學家將KOI-072.02和克卜勒空間望遠鏡視野中其餘1235個KOI目錄(Kepler Object of Interest)的天體比較後,得以利用模式確認KOI-072.02有極高的可信度是行星。之後KOI-072.02編號更改為克卜勒-10c。這項發現於2011年5月23日美國天文學會在波士頓的會議上公布。

克卜勒10c是克卜勒空間望遠鏡的目標中,首個以斯皮策空間望遠鏡資料分析母恆星光變曲線中行星被恆星遮蔽造成光度下降較低的二次凌而被觀測到的。在克卜勒-10c被發現時,斯皮策空間望遠鏡的資料是唯一能偵測到系外行星二次凌,並且相關資料可以有意義地被分析的。該行星也是在克卜勒-9d和克卜勒-11g(英語:Kepler-11g)之後,第三個凌日行星中透過資料統計,而非實際觀測確認存在的。在確認克卜勒-10c存在的論文中,克卜勒團隊討論在克卜勒空間望遠鏡觀測視野中,有多少部分的天體可使用前述統計方式確認是行星。

發現意義

克卜勒-10c是特級行星的發現對宇宙的歷史和生命的可能性具有深遠的啟示意義。 克卜勒-10系統大約有110億年的時間,這意味著它形成於宇宙大爆炸後30億年。早期宇宙只包含氫和氦,形成岩石行星所需的較重的元素,例如矽和鐵,一定產生於第一代恆星。當這些恆星爆炸時,它們將這些至關重要的成分散落至太空,然後被下一代恆星和行星所吸收。

克卜勒-10c

這個過程可能花費了幾十億年的時間,然而克卜勒-10c表明,即使在較重元素相對稀缺時,宇宙仍能夠形成如此巨大的岩石行星。“發現克卜勒-10c告訴我們岩石形成的時間可能比預想的更早。如果能夠產生岩石,那么就可能存在生命。” 薩塞洛夫這樣說道。這項研究暗示著天文學家在尋找類似地球的行星時,不應該排除古老的恆星。如果古老的恆星也能夠存在岩石行星,那么我們確定宇宙鄰居里潛在可居住行星的機率又大了一些。