齶電圖(electropalatography,EPG)是基於電子計算機技術的齶點陣圖技術,由於它能實時採集、顯示語流或咀嚼過程的動態齶點陣圖,能真實反映語流或咀嚼中舌與齶接觸的細節變化。在食品質地測量與研究時,可以齶電圖技術來分析咀嚼的聲音。

基本介紹

- 中文名:齶電圖

- 外文名:electropalatogaphy

- 簡稱:EPG

- 分析目標:舌與齶接觸的細節變化

- 套用:食品質地檢測、語音研究

方法描述,發展歷程,工作原理,儀器組成與結構,套用,

方法描述

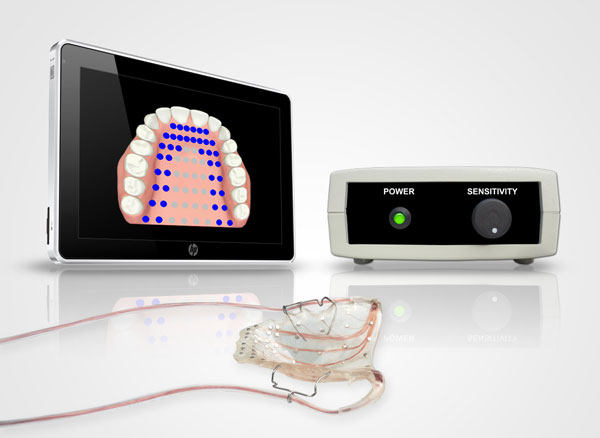

齶電圖(electropalatography,EPG)是基於電子計算機技術的齶點陣圖技術。齶電圖儀,又稱動態齶位描計器(palatometer),是一種由計算機連線的電子齶點陣圖儀。該儀器通過人口內的帶有感應器的基托,實時採集、顯示語流或咀嚼過程的動態齶點陣圖,及時地將測得的舌齶接觸位置等方面的變化信息,利用視聽接觸方式反饋給測試者。齶電圖能真實反映語流或咀嚼中舌與齶接觸的細節變化,所以動態齶點陣圖被廣泛用在語音研究和語言病障人員的語言康復訓練中。語音研究與食品質地研究中,除了聲音發聲與咀嚼發聲有相似之處,還有一個類似的方面,那就是語言發音與咀嚼食物都需要舌頭的參與。在食品質地測量與研究時,可以分析咀嚼的聲音。

發展歷程

EPG的前身是Rousselo,scripture及Stetson等語言學家用於語音研究的氣動設備-“舌標記器”(tongue markers)和“探查球”(exploratory balls)。當時這些設備只能用來記錄舌齶接觸的時間。1938年,Koepp—Baker等提出了“電子語音動力儀”(electrical phonokinesiograph)的概念。直到1962年,Kuzmin首次提出使用EPG一詞。此後,EPG被大多數學者認可並使用。這時的EPG只能用來觀察舌齶的接觸面積和圖形變化。

工作原理

齶電圖儀是一種由計算機連線的電子齶點陣圖儀。研究人員利用它可協助診斷語音的實時反饋,觀察舌與齶的實際接觸模式,提供標準模型,指導受治者進行正常語音練習。舌位的感測裝置是在一個適合個人的人工齶上連線96個感應器,將實際發音中的舌齶接觸關係準確、實時地呈現在螢幕上,從而彌補單純聽覺辨認的誤差。

儀器組成與結構

EPG系統通常由硬體及軟體兩部分組成。而硬體則包括帶電極的基托、電子擴大器及轉換系統、顯示單元及永久記錄設備等。

基托多用丙烯酸材料製作,其厚度為1 mm-2 mm,要求較薄,不干擾正常的發音,又有一定的強度。基托分為個別基托和通用基托。而通用基托是一種柔性材料基托,可根據齶部的大小及形狀變形,這種基托共有7-8種型號,以適應兒童、青少年及成人齶部的不同形態及大小的需要。

電極通常為銀制或金制,超薄,厚度約為0.12 mm~0.50mm,直徑為0.5mm-1.0 mm。所用電極數目及排放位置,多由研究者根據研究內容而設計。最常用的是由英國Reading大學設計的由62個電極排成的近似矩形,共分8排,除第1排為6個電極外,其餘均為8個電極,呈對稱排列。第1排位於上切牙齶側緣,第8排位於軟、硬齶交界處,前4排所占面積為後4排所占面積的一半。基托位於上頜牙齒及齶部,非常薄而不影響發音。在樹脂基托中,每個電極的絕緣導線經後緣匯集,繞過上頜磨牙後通過口角引出口腔。EPG傳出的信號通過一個特別的對接卡(interface card)輸入計算機,計算機再對信號進行處理、顯示和存儲。

在1984年,Jones設計出了最早的EPG軟體,使計算機的套用得到了極大的發展。EPG軟體包括3個基本操作模式:反饋模式(feedback)、試驗模式(experimental)和儲存模式(hold)。1991年,Reading大學又研製出新的EPG軟體-EPG3.在EPG3中有了3個較大的發展:三維齶板顯示、注釋檔案、數據管理庫。而現代的EPG系統則更加最佳化:計算機可連線許多輔助儀器,如麥克風、呼吸速度掃瞄器、基頻計、加速計、壓力感測器等;記錄的有關數據:聲波、聲譜、口鼻的空氣流速、喉的波動、口腔內的壓力等;通過這些數據可以縱向分析語音的特點。

美國KEY Model 6300型動態電子齶位儀是國內外通用的動態齶位研究儀器,其電子假齶具有96個電極,空間分辨度較高。展平了的一幀齶位點陣,區分為12行,頂端為第1行,底部為12行,每行的電極數不同,分別為3、3、7、9、11、11、9、9、9、9、9、7。這種電子假齶是精確按照人的硬齶製作的模型,在使用時安置在前上齒後面到軟齶與硬齶的連線處。通常可計算每幀目標齶點陣圖上接觸的點數占總點數的比例,用百分比表示舌一齶接觸面積(ratio of contact area,簡稱RCA);也可以計算每一行上接觸的點數占該行總點數的比例,逐行計算接觸點的比例,採用12行的接觸比來說明舌一齶接觸情況。

套用

在食品質地測量與研究時,齶電圖可以分析咀嚼過程。1995年,Jack和Gibbon利用電齶點陣圖(EPG)技術記錄了在咀嚼和吞咽過程中舌頭的運動,並以此研究食品的質地差異。他們採用的人工電子齶(WIN—EPG系統)帶有62個電極,分8行排列,除第一行(接近前齒)6個電極外,其餘每行8個電極。導線連線電極和外部處理單元。當舌頭觸及電極,信號就會傳送到處理單元,並每10ms記錄一次。他們給受試者提供三種質地不同的食品:①低脂巴氏殺菌乳(液態);②酸乳(半固態);③果凍(凝膠)。Jack和Gibbon將接觸方式分為三個階段:階段一,靠近階段,此時EPG接觸次數逐步增加;階段二,舌頭與62個電極充分接觸階段;階段三,釋放階段,此時接觸次數逐步降低。根據數據顯示,舌頭有一個循環運動過程,開始舌頭在前齒附近,而後向後伸展,直到舌頭與全部電極充分接觸,之後舌頭開始逐步離開回到前齒附近,最後向齶的後面移動。據報導,牛乳需要2個這樣的循環運動,才能將之從口腔內清理乾淨;酸乳需要3個循環;果凍需要6個循環。其中,有些循環舌頭與電極沒有充分接觸。