一是據史料記載,吳地是“猛將文化”的發原地,故八百多年來始終不衰的鬧猛將,猛將已成為

太湖(吳地)的主神;

二是猛將信仰與其他民間信仰的神不同的是猛將神在中國百姓心目中是一位最可親可近的神。因此,人們祭祀他時,可以同他一起娛樂、遊戲、嬉玩。

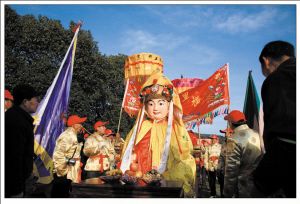

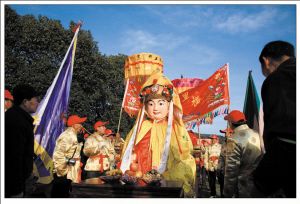

太湖流域及江南一帶的鄉村迎神賽會都要抬出“老爺”(民眾對各種神佛的尊稱)遊行,大都是恭敬有加的,唯獨對“猛將老爺”可以抬著(或背著)他跑、跳,同他開玩笑,甚至把他跌得粉粉碎。一如清人的記載:“農人弁猛將,奔走如飛,傾趺為樂,不為慢褻”,民眾以此為樂也,這位“

猛將老爺”也以此為樂也,絕不會發怒。在百姓對眾神的一個重要心結中,唯有猛將老爺是百姓自己的神,唯有猛將老爺是如此平易近人。

習俗

據記載,鬧猛將也好,祭猛將也好,在中國一年要舉行二個節日,春季舉行叫“春節”,秋季舉行叫“秋節”。

“春節”鬧猛將的活動主要在“過年”,故民間將“過年”也稱之為“春節”,這就是中國人過年俗稱“春節”的由來。春節鬧猛將,在吳地百姓心中猛將是“吉祥神”,因猛將神又被封為“揚威侯”,加封為吉祥王,故猛將又為中國百神之中的“吉祥神”。鬧猛將在吳地舊時一年要舉行二個節日,春季舉行叫“春節”,秋季舉行叫“秋節”。春節鬧猛將從農曆正月初一開始,最熱鬧的高潮是正月十三,史料上傳說那天是猛將生日。鬧猛將活動要延續鬧到正月十五元宵節後結束,它同中國人“過年”的慶祝和娛樂活動密切結合在一起,而且是始終貫穿著中國人過年的最長的民俗活動。

鬧猛將

鬧猛將初九,猛將“搶會”。首先是祭天,因為這天是“天生日”,祭祀天后,然後搶會以村為單位,各村選出身強力壯、機智靈活的人參加。先將各村小猛將像集中在塘子嶺上,主持搶會的人將杏黃大纛往空中一招,搶會者立即將本村的猛將背起,狂奔而下。這時“萬頭攢動,腳步雷鳴,人聲鼎沸,勢如潮湧”。(《東山鄉志》)背猛將的搶會者,不管碰得頭破血流,神像跌的粉碎,也要去爭第一。鄉人借祭祀神靈之際,演習兩軍對壘相攻,或為猛將演軍中角斗相撲之事作為民俗體能運動,爭到第一的村子獲得的榮譽是將“猛將會”的“大猛將”抬著繞鎮巡行一周,最後供奉在自己村中。這是本村至高無上的光榮。這就是中國最早的

體育運動會,是世界上最早的

奧林匹克體育運動會,時髦一點講:也就是中國的狂歡節。它始原於

宋代。

對於這種有失斯文活動在吳地,現代人當然不解。其實從中卻看到了吳地吳人歷史的影子,吳地尚武習俗,由來以久。

春秋以降,吳地多劍客,專諸刺王僚,要離刺慶忌,

干將鑄劍,

孫武練兵,

項羽以八千江東子弟兵破釜沉舟,為滅秦打下關鍵的一戰。逮至明清,吳地科舉冠天下,郡內風氣溫文而雅,而農村尚武習俗猶然,環太湖一帶尤為突出,更何況穹窿山乃兵聖著述之處,所祭又是軍功顯赫的劉猛將,如此“有失斯文”也是順理成章的。

范成大《

吳郡志·風俗》雲;“其人並習戰,號為天下精兵。俗以五月五日為鬥力之戲,各料強弱相敵,事類講武。”又引華宜論曰:“吳有發劍之節,趙有挾色之客。”引《

郡國志》說:“吳俗好用劍輕死,又六朝時多斗將戰士。”可見“待猛將”之際兩隊相攻,只不過是五月五日為鬥力之戲的古俗再現。一派吳人競而不鬥、奮力拚搏的奮勇的和諧景象。

鬧猛將

鬧猛將這種古老的最原生態的中國傳統的民間

體育運動會,即猛將“搶會”至正月十二結束,他們沒有主委會、組委會,也沒有統一的管理機構和統一的領導機構,但他們這種非常統一、自覺,各行其是、各盡所能的又是有組織有紀律的而且能延續上千年的盛大的全國性活動,現代人是難以,也無法想像,這或許就是中國人的這種世代相傳的民族精神,即猛將精神。

正月十三是正日,是猛將的生日。這一天,在猛將廟中點燃巨燭,稱“滿算”。各地各村各自為猛將唱生日堂會,人們依此叩拜豐收神猛將,並祈求猛將保佑,春耕秋豐收。請“祝司”唱《猛將神歌》,並用吳歌高歌謝恩!感恩!唱恩!頌恩!贊恩!同時大唱鄉親之間、鄰里之間、親朋之間要和睦相處、要向猛將學習以德報怨。一派以德為上的感恩景象。高歌祭祀二天后,正月十五元宵節,各村上燈。猛將堂前立一大竹桿,掛“塔燈”(一串吊起來的大燈籠)。並同元宵活動相結合,至此,春節祭猛將的活動結束。正是一派風調雨順、豐衣足食的和諧幸福景象。

鬧猛將

鬧猛將秋季“鬧猛將”也稱為“青苗會”。時間多在農曆七月半(即

中元節)前後三天。人們在田裡插上五彩三角紙旗,稱作“猛將令箭”,以示猛將下令驅除害蟲,實際的作用是驅趕啄食稻實的麻雀等飛鳥。最後一天“出會”,也稱“走會”,要抬猛將出巡。抬像者可以在田頭奔跑尋開心,俗稱“嘻猛將”,像“舁如飛,傾跌為敬”,一如《

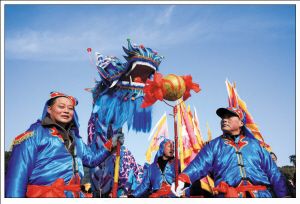

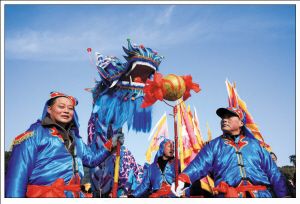

吳門表隱》所記。最後“送駕回宮”結束。出會的隊伍中,照例要有各種地方特色的歌舞、雜技、武術表演,許願、了願民眾組成的“扮犯”(扮作各種犯人),“臂香臂鑼”(用針穿過手臂上的皮膚,下吊香爐或鑼)隊伍。青苗會期間,也請“祝司”唱《猛將神歌》,或請宣卷班唱《猛將寶卷》,也有請草台班演戲酬神的。另有“水陸猛將會”,陸地出會同上;水路出會乘船,在船頭表演各種武術、技藝。

太湖及周圍水域的漁民也信仰猛將,尊稱他為劉王因為猛將姓劉,故太湖漁民尊稱他為劉天王、普佑上天王等。猛將神是太湖漁民信仰的主神之一。民國十三年以前,漁民祭猛將主要在

浙江、

江蘇交界的漣泗盪(今屬

嘉興市)劉王廟。每年

清明和八月十三日(農曆)舉行兩次劉王廟會,由漁民中的各幫“香會”(或稱"社")組織。各香會設香棚,香頭們都希望自己的香會祭祀辦得隆重氣派,互相炫耀。香汛期間集中的船隻上千艘。這裡供奉的劉猛將被稱為“南堂大老爺”。後來由於大漁船前往不便,民國十三年在太湖

平台山禹王廟另設劉猛將供奉,以後太湖漁民皆往祭祀。

猛將姓劉,這一點史料中有記載,無疑。但有專家認為,劉猛將並不是一位姓劉名猛的將軍,也不是一位姓劉名猛將的人,他的真實姓名有多種傳說,現巳無從考證。關於猛將的來歷,可謂眾說紛紜。其實劉猛將是一位無名無姓的百姓心中的英雄。

“劉”字大寫“劉”,劉古時為之兵器名,斧鉞。“一人冕,執劉,立於東堂。……”《書·顧命》。孔傳:“劉,鉞屬。”孔穎達疏引 鄭玄曰:“劉,蓋今鑱斧。”“猛將”為之英雄也。故劉猛將之姓名,意喻執斧之英雄。這是老百姓心目中的英雄——“猛將”。但舊時許多傳說與史料記載中的猛將均是一位專司驅蝗的神靈,如果每年春秋兩祭之,蝗災就不會發生。有的說猛將就是

南宋抗金名將

劉錡。

紹興年間,

宋高宗駐

平江(今蘇州),劉錡以

江東路副總管提舉宿股親軍,扈從赴金陵。作為抗金名將,有順昌之捷,《靈泉筆記》記載:“南宋景定四年,封劉錡為揚威侯、天曹猛將之神,敕書除蝗。”揚威在中華文化吉祥神中為“福神”,掌管著人們的“福運”。從此,人們用這位抗金將領“福神”來成為庇佑莊家的神靈。

明代王鏊的《

姑蘇志》以及《常熟縣忐》都持此觀點。還有的說,猛將是南宋時“死元兵難”的文州知州劉銳,等等。他們死後被封為神,專司驅蝗。也有的則說,猛將是劉錡的弟弟劉銳。《姑蘇志》上說:“猛將名銳,乃錡之弟,嘗為先鋒,陷敵前。”吳地《郡志》稱:“錡弟劉銳為錡統制官,嘗為先鋒陷敵,退老平江,旱蝗為災,攘除有效,歿為神。”戰場上如此勇猛,能衝鋒陷陣,當然無愧猛將之稱。但《宋史》上並沒有劉錡之弟劉銳的記載。也有的則說,猛將是劉宰。此人為南宋進土,吳地

金壇人,民間傳說他是執掌蝗蟲的神。清代王英奎《

柳南隨筆》中說:“俗傳死而為神,職掌蝗蝻,呼為‘猛將’,江以南多專祠。”再有的說法為猛將是劉成忠。此人為元末指揮,民間傳說他在蝗蟲成災時,為感動蒼天禳災而沉河自盡。《清文獻通考》卷一0五中說:“值蝗孽為殃,禾苗焦悴,民不聊生。……因情極自沉於河。後有司聞於朝,遂授猛將軍之職。”

鬧猛將

鬧猛將蘇州猛將廟特別多,這並不奇,因為第一蘇州是猛將信仰的發祥地;第二蘇州是全國農業生產的重鎮。據《

清嘉錄》記載,蘇州城內外的猛將廟共有五所。除宋仙洲巷吉祥庵外,其他分別在盤門營內、閶門外的江邨橋西,還有在橫塘與洞庭山楊灣。其中吉祥庵俗稱大猛將堂。而《

吳門表隱》記載有十處,除與上述相同的外,其餘分別在六直西美橋北、石匠巷北、盧師橋南、三條橋堍和穹窿、白鶴塢,其中民間以為白鶴穹窿最為靈驗。