雲中郡故城,位於內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣。

2013年,雲中郡故城被列入第七批全國重點文物保護單位。

基本介紹

- 中文名稱:雲中郡故城

- 地理位置:內蒙古自治區呼和浩特市托克托縣

- 編號:7-0068-1-068

- 所處年代:戰國至隋唐

- 保護級別:第七批全國重點文物保護單位

- 批准單位:中華人民共和國國務院

歷史沿革,建築格局,文物遺存,保護措施,

歷史沿革

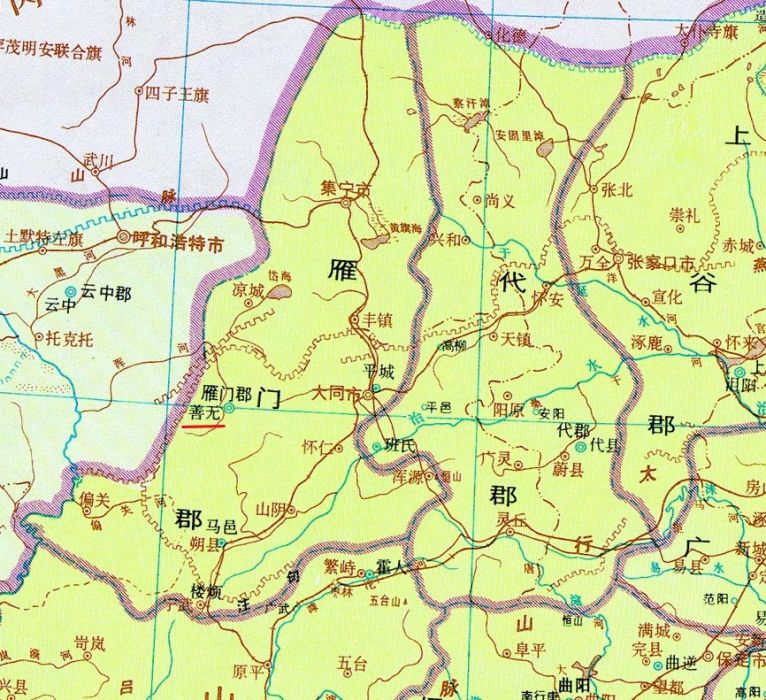

趙武靈王設定的雲中郡,郡治在雲中城,就是現今托克托縣古城鄉的古城。

雲中城於公元前236年被秦始皇所奪取。公元前234年(秦始皇十三年)秦國在此設立了雲中郡。公元前221年秦始皇統-了六國,自立為始皇帝,正式建立了秦朝。秦始皇在全國推行郡縣制,在全國設定三十六郡,雲中郡成為其中的一郡。

漢時期,將雲中郡劃分為雲中郡和定襄郡。雲中郡治仍在雲中城,管領有雲中、鹹陽、陶林、楨陵、犢定襄郡遺址和、沙陵、原陽、沙南、北輿、武泉、陽壽等十一個縣,約分布在今大青山以南、東起至卓資縣西境,西至包頭市古城灣,沿大黑河流域南至清水河縣喇嘛灣這一片地域內。

北魏時期又在雲中城地方設定了雲中鎮,成為駐守大青山以南的重要基地;在雲中城東建立了雲中宮,為北魏皇帝北巡時駐蹕休息的地方;在雲中城的東北方的山谷口興築了白道城。白道為大青山通往山後的重要通道,白道城築于山谷口外,是重要的軍事設施,城址在今呼和浩特市北郊壩口子村南。

唐太宗貞觀年間,雲中城先後設雲中都護府、單于大都護府,境內置金河縣。遼、金、元各代,縣境皆置東勝州(今托克托縣城圐圙大荒城)、雲內州(今托克托縣古城鄉白塔村)。明太祖洪武年間,在東勝州舊址置東勝衛,築東勝衛城(今縣城圐圙),又置鎮虜衛(今托克托縣黑城村)。明嘉靖中期,西土默特部阿拉坦汗的義子恰台吉(即脫脫,或稱妥妥)駐牧妥妥城(托克托城)。清隆元年(1736年),置托克托廳。中華民國元年(1912年),改廳為縣,設縣公署。民國17年(1928年),國民黨設縣政府。抗日戰爭時期,偽縣公署(縣政府)、國民黨游擊縣政府、中國共產黨領導下的抗日民主政府,同時存在。民國34年(1945年)8月15日日本投降後,國民黨托克托縣政府復主。民國38年(1949年)9月19日,托克托縣隨綏遠省和平解放而解放。中華人民共和國成立後,於1950年初,托克托縣人民政府成立。1971年7月1日後,為呼和浩特市轄區。

建築格局

遺址城垣周長約8公里,呈不規則狀,牆體夯築,東、西、北三面城牆破壞嚴重,唯南城牆存留較完整。南牆長1920米,殘高4.5米,寬6.5米,夯層厚8~12厘米。城內西南隅建有一座子城,就是加築了東、北兩面牆,西、南商牆仍利用外城牆。

文物遺存

城牆夯土中含有戰國至西漢陶片,外層夯土還夾雜北朝遺物。城內地表散布的陶片瓦礫大都是漢魏北朝遺物,下土中有戰國、秦代遺存。城中心有一高大土丘,為"鐘鼓樓"遺址,曾出土北魏"大代太和八年"鎏金銅佛像一尊。西南隅散布有石柱礎、磚瓦等北朝遺物,原為一方形小城,當是官署所在。城內分布的墓葬數量很多,自戰國至北魏時期的都有,其中有些築有高大封土的墓葬,1956年曾在城外西南方的什爾登村清理了兩座,為西漢閼氏壁畫墓,對於研究古城的歷史和漢代的社會生活,都有一定的科學價值。

保護措施

2013年5月,雲中郡被國務院核定為第七批全國重點文物保護單位。