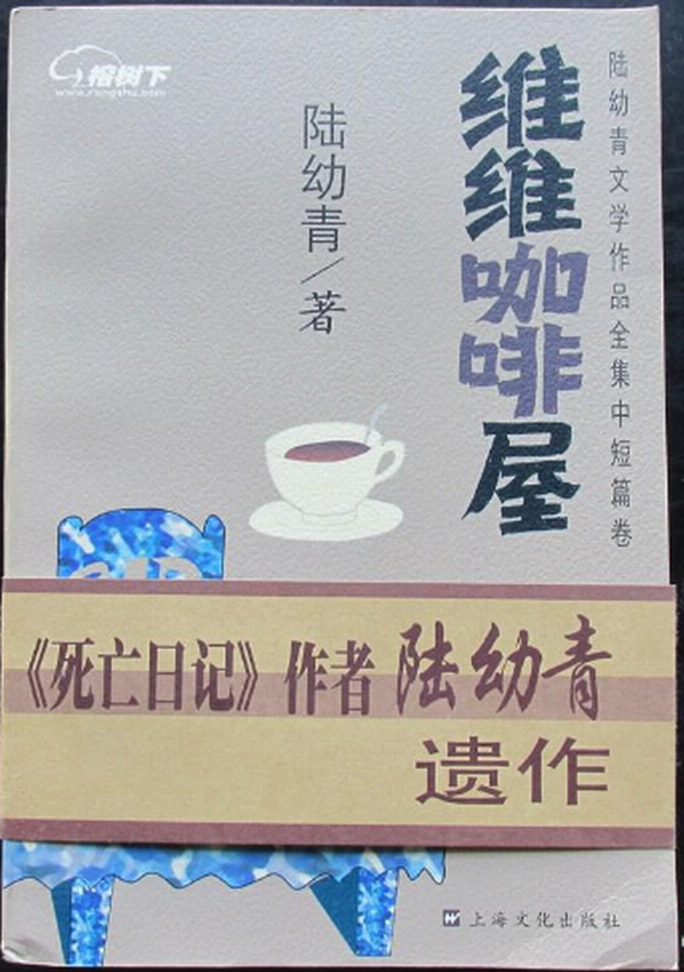

本書的五篇小說為陸幼青先生親筆所寫,他留下的是稿紙上的文本。除《維維咖啡屋》和《白色A病區》二文有缺頁,其他的原稿都保存完整,為尊重作者,所做的編輯工作,僅限於對筆誤、錯別字、不妥當的標點用法作了更正,未在正文中添加任何內容,因此全面、完整地保留了原作的風貌。 希望藉此完成他生前一個未曾實現過的“作家夢”。

基本介紹

- 中文名:陸幼青文學作品全集中短篇卷--維維咖啡屋

- 作者:陸幼青

- 代表作:《生命的留言》

- 修改:僅限於對筆誤、錯別字修改

本書前言,文章節選,

本書前言

《生命的留言》的編輯過程中,編輯就曾一直要求我給陸幼青的書寫一個前言或後記什麼的,但我謝絕了。

我知道陸幼青的心思,他想要一本書,他一個人寫所有的文字的一本書。

寫作,當一個作家,對於他來說太重要了,那是他一生追求與夢想,我明白這一點。

所以,我不想把我的文字加入進去,我想讓他實現他的夢想,他要出一本書,一本純粹都是他寫的文字的書。

而這一次,在要出陸幼青的小說全集的時候我又收到了同樣的邀請,我還是想謝絕。不過這一次跟上一次不同,因為跟隨著這些文字的回憶太多太多,寫這些文字我很痛,會忍不住地又哭又笑,而我寧可是像從前那樣和陸幼青一起笑談往事,而不願讓一切成為追憶的。

但當這三十萬字的陸幼青的心血凝成的兩本書的煞型真真實實地放在我的面前時,我忍不住地又有許多話要說。

很多相知非常深的朋友都對我說過相同的話,時牧言,你為什麼會嫁給陸幼青,每一次我都笑笑說:“我也不知道,就這么糊裡糊塗地嫁了”

可能是單從外表,僅僅是身高來看也不是一般人眼中的般配吧,我的身高有1.66米,而他的身高才1.70米,可能他還虛報了0.05米。

我自己也真的不明白,記得我們在十三年前裝修新房時,徵得他的同意看他大學裡的日記,沒說過我的一句好話,氣得我坐在地上半天不肯起來幹活,所以這十幾年就一直對他說,上輩子我欠你的。

一直到他在《生命的留言》時里寫道:“都說中文系畢業的人有情結,叫“作家夢”這好像是因為大部分的人沒有成為作家才落下這個病根。

也許就因為這個情結我才嫁給了陸幼青吧。

在大學裡,陸幼青跟許多才華出眾的人比起來顯得沉默、但跟他談話會讓你感到他是一個幽默風趣、條理清晰、善解人意又讓人放心的對象,於是,我常常會跟他聊天,甚至將其他男孩子追求我的事都告訴他,讓他給我出個主意,當然,結果是可想而知的了。

到了大四寫畢業論文的階段,因為停了課,就有除了泡圖書館便是大家一起瘋玩的時間了。記得我們當時有六個同學(三男二女)老是聚在一起,晚自習後便去江蘇路一家私人開的咖啡館,店名就叫“維維咖啡屋”,我們掏出口袋裡所有的零花錢,喝著冰淇淋沙達、紅葡萄酒、有時甚至是很差的威士忌或白蘭地、也從不考慮明天怎么過。有一次一個女孩口袋裡有二十七元錢,原來打算去買一把吉它。然而一時高興,一晚上六個人把她的琴喝光了,那時候我們都認為自己很深沉很清高,擔心世俗的一切。

八十年代初的小咖啡館,有火車座和壁燈,還有一個很理解我們的三十歲左右的長得很男人氣的老闆,但從來都沒有看見他的老婆來過,客人都走後他便關了店堂里其他的燈,在火車座上躺下,留下我們幾個輕聲細語聊天天亮。

男孩們都抽菸,如果第二天我們幾個家在上海的女孩要回家,一定要從裡到外換了衣服再洗一個澡,要不然滿身的煙味非被爸媽趕出來不可。

那一段日子就在深深的留戀和嚮往及擔憂中很地過去了,“維維咖啡屋”成了我們生活中的浪漫一頁。

我知道陸幼青的心思,他想要一本書,他一個人寫所有的文字的一本書。

寫作,當一個作家,對於他來說太重要了,那是他一生追求與夢想,我明白這一點。

所以,我不想把我的文字加入進去,我想讓他實現他的夢想,他要出一本書,一本純粹都是他寫的文字的書。

而這一次,在要出陸幼青的小說全集的時候我又收到了同樣的邀請,我還是想謝絕。不過這一次跟上一次不同,因為跟隨著這些文字的回憶太多太多,寫這些文字我很痛,會忍不住地又哭又笑,而我寧可是像從前那樣和陸幼青一起笑談往事,而不願讓一切成為追憶的。

但當這三十萬字的陸幼青的心血凝成的兩本書的煞型真真實實地放在我的面前時,我忍不住地又有許多話要說。

很多相知非常深的朋友都對我說過相同的話,時牧言,你為什麼會嫁給陸幼青,每一次我都笑笑說:“我也不知道,就這么糊裡糊塗地嫁了”

可能是單從外表,僅僅是身高來看也不是一般人眼中的般配吧,我的身高有1.66米,而他的身高才1.70米,可能他還虛報了0.05米。

我自己也真的不明白,記得我們在十三年前裝修新房時,徵得他的同意看他大學裡的日記,沒說過我的一句好話,氣得我坐在地上半天不肯起來幹活,所以這十幾年就一直對他說,上輩子我欠你的。

一直到他在《生命的留言》時里寫道:“都說中文系畢業的人有情結,叫“作家夢”這好像是因為大部分的人沒有成為作家才落下這個病根。

也許就因為這個情結我才嫁給了陸幼青吧。

在大學裡,陸幼青跟許多才華出眾的人比起來顯得沉默、但跟他談話會讓你感到他是一個幽默風趣、條理清晰、善解人意又讓人放心的對象,於是,我常常會跟他聊天,甚至將其他男孩子追求我的事都告訴他,讓他給我出個主意,當然,結果是可想而知的了。

到了大四寫畢業論文的階段,因為停了課,就有除了泡圖書館便是大家一起瘋玩的時間了。記得我們當時有六個同學(三男二女)老是聚在一起,晚自習後便去江蘇路一家私人開的咖啡館,店名就叫“維維咖啡屋”,我們掏出口袋裡所有的零花錢,喝著冰淇淋沙達、紅葡萄酒、有時甚至是很差的威士忌或白蘭地、也從不考慮明天怎么過。有一次一個女孩口袋裡有二十七元錢,原來打算去買一把吉它。然而一時高興,一晚上六個人把她的琴喝光了,那時候我們都認為自己很深沉很清高,擔心世俗的一切。

八十年代初的小咖啡館,有火車座和壁燈,還有一個很理解我們的三十歲左右的長得很男人氣的老闆,但從來都沒有看見他的老婆來過,客人都走後他便關了店堂里其他的燈,在火車座上躺下,留下我們幾個輕聲細語聊天天亮。

男孩們都抽菸,如果第二天我們幾個家在上海的女孩要回家,一定要從裡到外換了衣服再洗一個澡,要不然滿身的煙味非被爸媽趕出來不可。

那一段日子就在深深的留戀和嚮往及擔憂中很地過去了,“維維咖啡屋”成了我們生活中的浪漫一頁。

《生命的留言》的編輯過程中,編輯就曾一直要求我給陸幼青的書寫一個前言或後記什麼的,但我謝絕了。

我知道陸幼青的心思,他想要一本書,他一個人寫所有的文字的一本書。

寫作,當一個作家,對於他來說太重要了,那是他一生追求與夢想,我明白這一點。

所以,我不想把我的文字加入進去,我想讓他實現他的夢想,他要出一本書,一本純粹都是他寫的文字的書。

而這一次,在要出陸幼青的小說全集的時候我又收到了同樣的邀請,我還是想謝絕。不過這一次跟上一次不同,因為跟隨著這些文字的回憶太多太多,寫這些文字我很痛,會忍不住地又哭又笑,而我寧可是像從前那樣和陸幼青一起笑談往事,而不願讓一切成為追憶的。

但當這三十萬字的陸幼青的心血凝成的兩本書的煞型真真實實地放在我的面前時,我忍不住地又有許多話要說。

很多相知非常深的朋友都對我說過相同的話,時牧言,你為什麼會嫁給陸幼青,每一次我都笑笑說:“我也不知道,就這么糊裡糊塗地嫁了”

可能是單從外表,僅僅是身高來看也不是一般人眼中的般配吧,我的身高有1.66米,而他的身高才1.70米,可能他還虛報了0.05米。

我自己也真的不明白,記得我們在十三年前裝修新房時,徵得他的同意看他大學裡的日記,沒說過我的一句好話,氣得我坐在地上半天不肯起來幹活,所以這十幾年就一直對他說,上輩子我欠你的。

一直到他在《生命的留言》時里寫道:“都說中文系畢業的人有情結,叫“作家夢”這好像是因為大部分的人沒有成為作家才落下這個病根。

也許就因為這個情結我才嫁給了陸幼青吧。

在大學裡,陸幼青跟許多才華出眾的人比起來顯得沉默、但跟他談話會讓你感到他是一個幽默風趣、條理清晰、善解人意又讓人放心的對象,於是,我常常會跟他聊天,甚至將其他男孩子追求我的事都告訴他,讓他給我出個主意,當然,結果是可想而知的了。

到了大四寫畢業論文的階段,因為停了課,就有除了泡圖書館便是大家一起瘋玩的時間了。記得我們當時有六個同學(三男二女)老是聚在一起,晚自習後便去江蘇路一家私人開的咖啡館,店名就叫“維維咖啡屋”,我們掏出口袋裡所有的零花錢,喝著冰淇淋沙達、紅葡萄酒、有時甚至是很差的威士忌或白蘭地、也從不考慮明天怎么過。有一次一個女孩口袋裡有二十七元錢,原來打算去買一把吉它。然而一時高興,一晚上六個人把她的琴喝光了,那時候我們都認為自己很深沉很清高,擔心世俗的一切。

八十年代初的小咖啡館,有火車座和壁燈,還有一個很理解我們的三十歲左右的長得很男人氣的老闆,但從來都沒有看見他的老婆來過,客人都走後他便關了店堂里其他的燈,在火車座上躺下,留下我們幾個輕聲細語聊天天亮。

男孩們都抽菸,如果第二天我們幾個家在上海的女孩要回家,一定要從裡到外換了衣服再洗一個澡,要不然滿身的煙味非被爸媽趕出來不可。

那一段日子就在深深的留戀和嚮往及擔憂中很地過去了,“維維咖啡屋”成了我們生活中的浪漫一頁。

我知道陸幼青的心思,他想要一本書,他一個人寫所有的文字的一本書。

寫作,當一個作家,對於他來說太重要了,那是他一生追求與夢想,我明白這一點。

所以,我不想把我的文字加入進去,我想讓他實現他的夢想,他要出一本書,一本純粹都是他寫的文字的書。

而這一次,在要出陸幼青的小說全集的時候我又收到了同樣的邀請,我還是想謝絕。不過這一次跟上一次不同,因為跟隨著這些文字的回憶太多太多,寫這些文字我很痛,會忍不住地又哭又笑,而我寧可是像從前那樣和陸幼青一起笑談往事,而不願讓一切成為追憶的。

但當這三十萬字的陸幼青的心血凝成的兩本書的煞型真真實實地放在我的面前時,我忍不住地又有許多話要說。

很多相知非常深的朋友都對我說過相同的話,時牧言,你為什麼會嫁給陸幼青,每一次我都笑笑說:“我也不知道,就這么糊裡糊塗地嫁了”

可能是單從外表,僅僅是身高來看也不是一般人眼中的般配吧,我的身高有1.66米,而他的身高才1.70米,可能他還虛報了0.05米。

我自己也真的不明白,記得我們在十三年前裝修新房時,徵得他的同意看他大學裡的日記,沒說過我的一句好話,氣得我坐在地上半天不肯起來幹活,所以這十幾年就一直對他說,上輩子我欠你的。

一直到他在《生命的留言》時里寫道:“都說中文系畢業的人有情結,叫“作家夢”這好像是因為大部分的人沒有成為作家才落下這個病根。

也許就因為這個情結我才嫁給了陸幼青吧。

在大學裡,陸幼青跟許多才華出眾的人比起來顯得沉默、但跟他談話會讓你感到他是一個幽默風趣、條理清晰、善解人意又讓人放心的對象,於是,我常常會跟他聊天,甚至將其他男孩子追求我的事都告訴他,讓他給我出個主意,當然,結果是可想而知的了。

到了大四寫畢業論文的階段,因為停了課,就有除了泡圖書館便是大家一起瘋玩的時間了。記得我們當時有六個同學(三男二女)老是聚在一起,晚自習後便去江蘇路一家私人開的咖啡館,店名就叫“維維咖啡屋”,我們掏出口袋裡所有的零花錢,喝著冰淇淋沙達、紅葡萄酒、有時甚至是很差的威士忌或白蘭地、也從不考慮明天怎么過。有一次一個女孩口袋裡有二十七元錢,原來打算去買一把吉它。然而一時高興,一晚上六個人把她的琴喝光了,那時候我們都認為自己很深沉很清高,擔心世俗的一切。

八十年代初的小咖啡館,有火車座和壁燈,還有一個很理解我們的三十歲左右的長得很男人氣的老闆,但從來都沒有看見他的老婆來過,客人都走後他便關了店堂里其他的燈,在火車座上躺下,留下我們幾個輕聲細語聊天天亮。

男孩們都抽菸,如果第二天我們幾個家在上海的女孩要回家,一定要從裡到外換了衣服再洗一個澡,要不然滿身的煙味非被爸媽趕出來不可。

那一段日子就在深深的留戀和嚮往及擔憂中很地過去了,“維維咖啡屋”成了我們生活中的浪漫一頁。

文章節選

南宮雲舒輕輕睜開了眼睛---“這一次算是結束了”。她淡漠地想。

浴室里傳來嘩嘩的水聲。不知為什麼,這水聲聽上去是急匆匆的,仿佛是一隻不耐煩的手在厭惡地撣掃著身上的塵土。

這一切如此相似!南宮雲舒瞥了一眼自己赤��的軀體,飛快地坐了起來,拿過衣服,迅速地穿了起來。這一切如此相似!她又在心裡把這句話重複了一遍,刺鼻的男用香水味、凌亂的床鋪、千篇一律的賓館套房,還有那“嘩嘩”的水聲,每個男人都一樣......

南宮雲舒離開了床,走到了桌邊,一眼就看見上的那一張一百元兌換券。這是她一個下午的報酬,德國男人總是這樣的,這是他們旅行社的小冊子裡給他們的同胞定的參考價。南宮雲舒想起她第一次看到這種鈔票的感覺:這是假的!怎么會有這么大面值的鈔票?現在她已經覺得它跟那些顏色黯淡的人民幣沒什麼兩樣了。她拿起鈔票,下意識地把它摺疊起來,直到把那張鈔票折成一塊又硬又小像蠶豆般的東西才住手,她說不清這是怎么一回事,但每次她都這樣,她把錢塞進了胸前的金雞心裡,拿起了手提包,“嘩”的一聲把包里的東西倒在了桌上。

幾張印刷精美的名片,南宮看不懂正面印的那些外文字,也不想去研究它,她把名片翻了過來。

這是第一張。南宮想起那是在上海賓館酒吧里,這個德國人遞給她地第一張。空白的名片背面,黑色的粗頭鋼筆畫了一顆心,一支粗粗的黑箭穿心而過。

啊,這是第二張,南宮記得她朝那個德國人拋了個媚眼以後,那個傢伙就像一個來了靈感的畫家激動地畫了這一張,一個女人的軀體示意圖,分別有兩個箭頭指向前胸和下身。

第三張不再像前兩張那樣富有藝術性了:一隻鬧鐘,指針指著兩點鐘。一張張幣的示意圖上面寫著100,還有一行小字,是“希爾頓”的英文名字(Shanghai Hilton International)。

南宮雲舒把這套連環畫扔到了地上,又把那個德國人放在她手提包里的“埃斯特”香菸剔了出來,然後才把所有屬於她的東西裝進包里,再把一本用科爾瓦多小牛皮作封面的小本子(一個美國佬的禮物)放進皮包。這時候,她停了一下,掏出筆在上面記了一個數字,一百二十七。這個德國人是她接待的第一百二十七個男人。

南宮雲舒拿著包走到窗前,向下面望了一眼。

黃昏來臨,喧鬧的城市不再像大白天那么醜陋,而是令人驚異地有了一種淡淡的美感。空氣朦朦朧朧的,看上雲有點不真實......

她頭也不回地向門口走去,在門口的穿衣鏡前,她略微停了一下,打量著鏡子裡的自己:蓬鬆優美的秀髮,一張好看又略帶倦意的臉,一套黑色的日本進口的夏裝套裙......

驀然,一個念頭浮上了南宮的心頭:我是個妓女,我要去一個叫“維維”的咖啡屋吃晚飯......

浴室的水聲還在響著。

浴室里傳來嘩嘩的水聲。不知為什麼,這水聲聽上去是急匆匆的,仿佛是一隻不耐煩的手在厭惡地撣掃著身上的塵土。

這一切如此相似!南宮雲舒瞥了一眼自己赤��的軀體,飛快地坐了起來,拿過衣服,迅速地穿了起來。這一切如此相似!她又在心裡把這句話重複了一遍,刺鼻的男用香水味、凌亂的床鋪、千篇一律的賓館套房,還有那“嘩嘩”的水聲,每個男人都一樣......

南宮雲舒離開了床,走到了桌邊,一眼就看見上的那一張一百元兌換券。這是她一個下午的報酬,德國男人總是這樣的,這是他們旅行社的小冊子裡給他們的同胞定的參考價。南宮雲舒想起她第一次看到這種鈔票的感覺:這是假的!怎么會有這么大面值的鈔票?現在她已經覺得它跟那些顏色黯淡的人民幣沒什麼兩樣了。她拿起鈔票,下意識地把它摺疊起來,直到把那張鈔票折成一塊又硬又小像蠶豆般的東西才住手,她說不清這是怎么一回事,但每次她都這樣,她把錢塞進了胸前的金雞心裡,拿起了手提包,“嘩”的一聲把包里的東西倒在了桌上。

幾張印刷精美的名片,南宮看不懂正面印的那些外文字,也不想去研究它,她把名片翻了過來。

這是第一張。南宮想起那是在上海賓館酒吧里,這個德國人遞給她地第一張。空白的名片背面,黑色的粗頭鋼筆畫了一顆心,一支粗粗的黑箭穿心而過。

啊,這是第二張,南宮記得她朝那個德國人拋了個媚眼以後,那個傢伙就像一個來了靈感的畫家激動地畫了這一張,一個女人的軀體示意圖,分別有兩個箭頭指向前胸和下身。

第三張不再像前兩張那樣富有藝術性了:一隻鬧鐘,指針指著兩點鐘。一張張幣的示意圖上面寫著100,還有一行小字,是“希爾頓”的英文名字(Shanghai Hilton International)。

南宮雲舒把這套連環畫扔到了地上,又把那個德國人放在她手提包里的“埃斯特”香菸剔了出來,然後才把所有屬於她的東西裝進包里,再把一本用科爾瓦多小牛皮作封面的小本子(一個美國佬的禮物)放進皮包。這時候,她停了一下,掏出筆在上面記了一個數字,一百二十七。這個德國人是她接待的第一百二十七個男人。

南宮雲舒拿著包走到窗前,向下面望了一眼。

黃昏來臨,喧鬧的城市不再像大白天那么醜陋,而是令人驚異地有了一種淡淡的美感。空氣朦朦朧朧的,看上雲有點不真實......

她頭也不回地向門口走去,在門口的穿衣鏡前,她略微停了一下,打量著鏡子裡的自己:蓬鬆優美的秀髮,一張好看又略帶倦意的臉,一套黑色的日本進口的夏裝套裙......

驀然,一個念頭浮上了南宮的心頭:我是個妓女,我要去一個叫“維維”的咖啡屋吃晚飯......

浴室的水聲還在響著。

南宮雲舒輕輕睜開了眼睛---“這一次算是結束了”。她淡漠地想。

浴室里傳來嘩嘩的水聲。不知為什麼,這水聲聽上去是急匆匆的,仿佛是一隻不耐煩的手在厭惡地撣掃著身上的塵土。

這一切如此相似!南宮雲舒瞥了一眼自己赤��的軀體,飛快地坐了起來,拿過衣服,迅速地穿了起來。這一切如此相似!她又在心裡把這句話重複了一遍,刺鼻的男用香水味、凌亂的床鋪、千篇一律的賓館套房,還有那“嘩嘩”的水聲,每個男人都一樣......

南宮雲舒離開了床,走到了桌邊,一眼就看見上的那一張一百元兌換券。這是她一個下午的報酬,德國男人總是這樣的,這是他們旅行社的小冊子裡給他們的同胞定的參考價。南宮雲舒想起她第一次看到這種鈔票的感覺:這是假的!怎么會有這么大面值的鈔票?現在她已經覺得它跟那些顏色黯淡的人民幣沒什麼兩樣了。她拿起鈔票,下意識地把它摺疊起來,直到把那張鈔票折成一塊又硬又小像蠶豆般的東西才住手,她說不清這是怎么一回事,但每次她都這樣,她把錢塞進了胸前的金雞心裡,拿起了手提包,“嘩”的一聲把包里的東西倒在了桌上。

幾張印刷精美的名片,南宮看不懂正面印的那些外文字,也不想去研究它,她把名片翻了過來。

這是第一張。南宮想起那是在上海賓館酒吧里,這個德國人遞給她地第一張。空白的名片背面,黑色的粗頭鋼筆畫了一顆心,一支粗粗的黑箭穿心而過。

啊,這是第二張,南宮記得她朝那個德國人拋了個媚眼以後,那個傢伙就像一個來了靈感的畫家激動地畫了這一張,一個女人的軀體示意圖,分別有兩個箭頭指向前胸和下身。

第三張不再像前兩張那樣富有藝術性了:一隻鬧鐘,指針指著兩點鐘。一張張幣的示意圖上面寫著100,還有一行小字,是“希爾頓”的英文名字(Shanghai Hilton International)。

南宮雲舒把這套連環畫扔到了地上,又把那個德國人放在她手提包里的“埃斯特”香菸剔了出來,然後才把所有屬於她的東西裝進包里,再把一本用科爾瓦多小牛皮作封面的小本子(一個美國佬的禮物)放進皮包。這時候,她停了一下,掏出筆在上面記了一個數字,一百二十七。這個德國人是她接待的第一百二十七個男人。

南宮雲舒拿著包走到窗前,向下面望了一眼。

黃昏來臨,喧鬧的城市不再像大白天那么醜陋,而是令人驚異地有了一種淡淡的美感。空氣朦朦朧朧的,看上雲有點不真實......

她頭也不回地向門口走去,在門口的穿衣鏡前,她略微停了一下,打量著鏡子裡的自己:蓬鬆優美的秀髮,一張好看又略帶倦意的臉,一套黑色的日本進口的夏裝套裙......

驀然,一個念頭浮上了南宮的心頭:我是個妓女,我要去一個叫“維維”的咖啡屋吃晚飯......

浴室的水聲還在響著。

浴室里傳來嘩嘩的水聲。不知為什麼,這水聲聽上去是急匆匆的,仿佛是一隻不耐煩的手在厭惡地撣掃著身上的塵土。

這一切如此相似!南宮雲舒瞥了一眼自己赤��的軀體,飛快地坐了起來,拿過衣服,迅速地穿了起來。這一切如此相似!她又在心裡把這句話重複了一遍,刺鼻的男用香水味、凌亂的床鋪、千篇一律的賓館套房,還有那“嘩嘩”的水聲,每個男人都一樣......

南宮雲舒離開了床,走到了桌邊,一眼就看見上的那一張一百元兌換券。這是她一個下午的報酬,德國男人總是這樣的,這是他們旅行社的小冊子裡給他們的同胞定的參考價。南宮雲舒想起她第一次看到這種鈔票的感覺:這是假的!怎么會有這么大面值的鈔票?現在她已經覺得它跟那些顏色黯淡的人民幣沒什麼兩樣了。她拿起鈔票,下意識地把它摺疊起來,直到把那張鈔票折成一塊又硬又小像蠶豆般的東西才住手,她說不清這是怎么一回事,但每次她都這樣,她把錢塞進了胸前的金雞心裡,拿起了手提包,“嘩”的一聲把包里的東西倒在了桌上。

幾張印刷精美的名片,南宮看不懂正面印的那些外文字,也不想去研究它,她把名片翻了過來。

這是第一張。南宮想起那是在上海賓館酒吧里,這個德國人遞給她地第一張。空白的名片背面,黑色的粗頭鋼筆畫了一顆心,一支粗粗的黑箭穿心而過。

啊,這是第二張,南宮記得她朝那個德國人拋了個媚眼以後,那個傢伙就像一個來了靈感的畫家激動地畫了這一張,一個女人的軀體示意圖,分別有兩個箭頭指向前胸和下身。

第三張不再像前兩張那樣富有藝術性了:一隻鬧鐘,指針指著兩點鐘。一張張幣的示意圖上面寫著100,還有一行小字,是“希爾頓”的英文名字(Shanghai Hilton International)。

南宮雲舒把這套連環畫扔到了地上,又把那個德國人放在她手提包里的“埃斯特”香菸剔了出來,然後才把所有屬於她的東西裝進包里,再把一本用科爾瓦多小牛皮作封面的小本子(一個美國佬的禮物)放進皮包。這時候,她停了一下,掏出筆在上面記了一個數字,一百二十七。這個德國人是她接待的第一百二十七個男人。

南宮雲舒拿著包走到窗前,向下面望了一眼。

黃昏來臨,喧鬧的城市不再像大白天那么醜陋,而是令人驚異地有了一種淡淡的美感。空氣朦朦朧朧的,看上雲有點不真實......

她頭也不回地向門口走去,在門口的穿衣鏡前,她略微停了一下,打量著鏡子裡的自己:蓬鬆優美的秀髮,一張好看又略帶倦意的臉,一套黑色的日本進口的夏裝套裙......

驀然,一個念頭浮上了南宮的心頭:我是個妓女,我要去一個叫“維維”的咖啡屋吃晚飯......

浴室的水聲還在響著。