行政區劃

1、

京畿道(治長安,今西安市)。轄今西安市周邊地區。

大唐開元十六道

2、

都畿道(治東都,今洛陽市)。轄今洛陽市周邊地區。

3、

關內道(治

長安,今西安市)。轄今陝西、甘肅、內蒙古三省區,東到黃河,西至烏鞘嶺,南達秦嶺,北到貝加爾湖。

4、

河南道(治

汴州,今開封市)。轄今河南、山東兩省,東至海濱,西到潼關,北起黃河,南接淮水。

5、

河東道(治

蒲州,今永濟縣)。轄今山西省及河北省、內蒙古的一部。

6、

河北道(治

魏州,今大名)。轄今太行山以東,向東北直至黑龍江入海口、庫頁島。

8、

山南西道(治

梁州,今漢中市)。轄江漢流域,西起嘉陵江,東達桐柏山東側,北至秦嶺,南到大婁山、巫山和洞庭湖畔。

9、

淮南道(治

揚州,今揚州市)。轄江淮之間的地區。

10、

江南東道(治

蘇州,今蘇州市)。轄今江蘇南部、浙江省、福建省。

11、

江南西道(治

洪州,今南昌市)。轄今湖南省、江西省、安徽省。

12、.

隴右道(治

秦州,今甘肅天水市)。轄黃河以東,今甘肅省東南部,武威市以西,寶雞市以東。

13、

河西道(治

涼州,今甘肅武威市)。轄黃河以西,甘肅走廊、新疆,直至今中亞地區。

14、

黔中道(治

黔州,今重慶彭水縣)。轄長江以南,五嶺以北的廣大地區。

15、

劍南道(治

益州,今成都市)。轄山南道以西、隴右道以南,直至今雲南南部。

16、

嶺南道(治

廣州,今廣州市)。轄五嶺以南地區。

歷史沿革

隋朝疆域區劃以州為主,其後改州為郡,實際上並無所更張。亦曾設司隸刺史,分部巡察,似無具體建置。

武則天即皇帝位後(西元690——705),減為貞觀年間的十道。

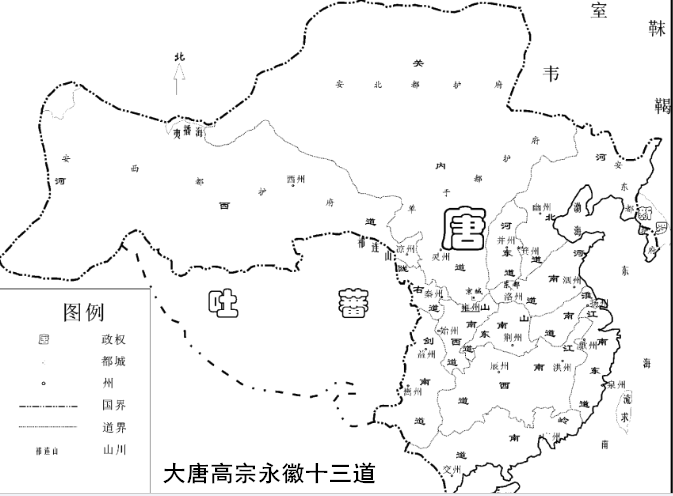

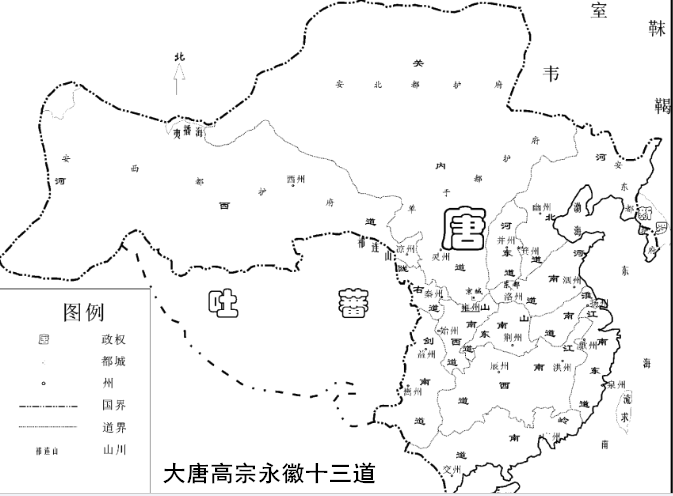

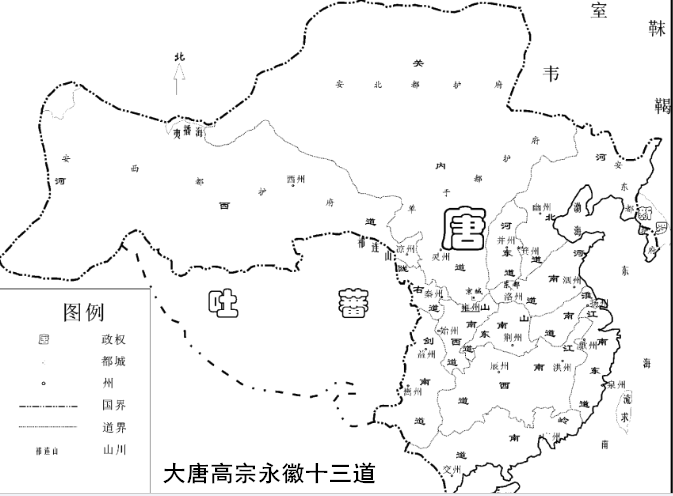

大唐高宗永徽十三道

西元710年,

唐睿宗李旦登基,改年號為“

景雲”。又因疆域域遼闊、管轄不便,乃起復劃十三道的想法,將江南道重新劃為江南西道、江南東道,又把黃河以西的隴右道重新分出,設定河西道,轄河西走廊至新疆乃至中亞。隴右道治所在秦州(今甘肅天水),轄地相當今甘肅東南部,河西道,治所在涼州(今甘肅武威)。

當時,

吐蕃、

突厥、

契丹等勢力與大唐關係緊張,以前採取的臨時任命將領率兵出征的辦法,已難以應對邊境危機。

景雲二年(711年),唐朝派出

河西節度使,募集軍隊,駐守河西走廊,“自此始有節度使之號”。

朝廷改變臨時派遣使者分“道”巡察地方的辦法,設定十三道按察使,駐地相對固定,大多由所在地行政長官兼任,代表朝廷糾舉、處理所在道的州、縣、官員違法亂紀行為,“風俗一變”。

唐玄宗開元二十一年,在

唐高宗、

唐睿宗的基礎上再加分析,

增設京畿道、都畿道,又把江南西道劃出黔中道,遂成十六道,每道皆置採訪使,以檢察非法。採訪使各有治所,因而成為各道的都會。

訛誤說明

《舊唐書/地理志—/卷十八》雖然載:開元二十一年,分天下為十五道……隴右(道)理鄯州……

但是《地理志三/卷二十》在隴右道後又寫:

河西道,此又從隴右道分出,不在十道之內。貞觀元年,分

隴右以西為隴右道(治所涼州)。景雲二年,以江山闊遠,奉使者艱難,乃分山南為東西道,自黃河以西,分為河西道(治所秦州)。

足見

大唐開元年間分天下是十六道,《舊唐書/地理志—/卷十八》此處有疏漏,因編撰《舊唐書》時是唐末五代戰亂之時,編者也並非一人,有此疏漏屬情有可原。

又據《

唐會要》等記載,唐睿宗(唐玄宗之父)景雲年間才劃分天下為十三道,同時孫思邈《千金翼方》卷一第3篇《藥出州土》即已有十三道,學術界一致認為該書成書於唐高宗末年,足見

唐高宗永徽年間已經感到十道區劃的不便,劃分為十三道了,武則天為維護統治,才重新劃分為唐太宗時期的十道,

武則天之後

唐中宗短暫繼位五年,

唐睿宗繼位時,便恢復了

唐高宗時期的十三道區劃。

唐書記載

《舊唐書/地理志一/卷十八》:

開元二十一年,分天下為十五道,每道置採訪使,檢察非法,如漢刺史之職:京畿採訪使、理京師城內都畿、河東理蒲卅理東都城內關內、以京官遙領河南、理汴州河北、理魏州隴右、理鄯州山南東道、理襄州山南西道、理梁州劍南、理益州淮南、理揚州江南東道、理蘇州江南西道、理洪州黔中、理黔州嶺南理廣州。又於邊境置節度、經略使,式遏四夷。凡節度使十,經略守捉使三。大凡鎮兵四十九萬人,戎馬八萬餘疋。每歲經費:衣賜則千二十萬疋段,軍食則百九十萬石,大凡千二百一十萬。開元已前,每年邊用不過二百萬,天寶中至於是數。

《

唐會要/卷六十八》(景雲二年)五月,出使者以山南控帶江山,疆界闊遠,於是分為山南東西兩道。又自黃河以西,分為河西道。

《舊唐書/地理志三/卷二十》:

河西道,此又從

隴右道分出,不在十道之內。貞觀元年,分隴坻以西為

隴右道。景雲二年,以江山闊遠,奉使者艱難,乃分山南為東西道,自黃河以西,分為

河西道。

治所

京畿、都畿的治所分別在京師和東都城內,關內以京官遙領,河南以下各道治所,依次為汴州、蒲州、魏州、襄州、梁州、蘇州、揚州、洪州、涼州、秦州、益州、黔州和廣州。

河南道治汴州

汴州能夠成為一方的都會,是由於當地位於水陸的要津,四通八達,所涉及的地區相當廣泛。由長安和洛陽通向東方的道路就是經過汴州。汴州和其東北的魏州(治所在今河北大名),一河之隔,中間雖夾著滑州(治所在今河南滑縣東南),也還不算很遠。就是和河北各處都可以通過魏州相互往來。汴州之南同樣也可以達到相當遙遠的地方。汴州之南為許州(治所在今河南許昌)和陳州(治所在今河南淮陽),再南為蔡州。唐中葉後,據有蔡州的藩鎮,先後叛亂數十年,其間也嘗爭奪過汴州,軍事往來,往往取道許州,當是許州一途較為便捷。就在唐軍進討吳元濟時,鄂岳(駐鄂州,治所在今湖北武漢)的軍隊也嘗由安州(治所在今湖北安陸)進討。通過這樣一些軍事活動,可知由汴州南行,經過蔡州和安州,還能達到鄂州。

汴州雖有這樣一些陸路,主要交通還是憑藉汴渠。就是其他水道也還有助於交通。汴州之南,原來有一條蔡水,可以通到陳州。蔡水下游流入潁水,在這中間還分出一條渦水,因而和潁水、渦水兩流域都能有所交往。唐德宗初年,淄青李正己控制徐州,在埇橋(在今安徽宿州)阻遏汴渠運道,漕舟就由渦口(在今安徽懷遠)進入渦水,運到汴州。

唐人對這樣的都會也有相應的評論。據說:“大梁當天下之要,總舟車之繁,控河朔之咽喉,通淮湖之漕運”。既然是“當四會五達之通莊”,也就“雜燕趙悲歌之人,邇吳楚剽輕之俗”。所說的倒也符合汴州具體的形勢。正是這樣,才使“汴州成為四戰之地”,特別是在唐代中葉以後,汴州更成為“危邦”,而且這樣的“危邦”,還是“積年”都不易有所改變的。

汴州成為“危邦”固然是與四戰之地有關,實際上卻是汴渠促成的。汴渠為漕運要道,而汴渠流經汴州城下。唐中葉以後的跋扈藩鎮,有的就爭奪汴州,甚而據有汴州,企圖控制漕運道路。如果所謀得逞,就能使長安城中的皇朝難於維持下去。唐德宗時,李希烈進攻汴州,江淮路絕,朝貢糧米就不能不改道西運。及汴州失陷,皇朝也就不能不以全力相爭奪。李希烈雖然未得所逞,這種局面並未稍有改變。後來朱溫據有汴州,就是以汴州的兵力傾覆唐朝的。五代時,石敬瑭以“汴州水陸要衝,山河形勢,乃萬庾千箱之地,是四通八達之郊”,因而就把後晉的都城,從洛陽遷到汴州,並改置開封府。中經後漢、後周兩朝,到了宋代,竟然成了定製。

河東道治蒲州

蒲州又稱蒲坂,是中華民族發祥地的核心區域,司馬遷在《史記》中稱這裡為“天下之中”。

唐武德元年(618)於桑泉縣置蒲州,故治在今山西臨猗縣臨晉鎮。三年移治原蒲州城。領河東、河西、臨晉、猗氏、虞鄉、寶、解、永樂等縣。開元八年(720)改為河中府。

史書中盛稱的“舜都蒲坂”及永濟境內獨頭、石莊等文化遺址的發掘,都向世人昭示了這裡悠久的歷史文明。蒲州內有普救寺、蒲州古城、鸛雀樓,唐朝大鐵牛等一系列歷史文化遺蹟等,無一不向世人昭示著這一歷史上的文化名地。

河北道魏州

魏州雖非位於永濟渠的南口,卻可控制永濟渠的全流。循永濟渠而下,就能直達永濟渠終點的幽州。只是位置稍偏東些,因而不能位於太行山東麓的南北道路上,好在相隔並非很遠,還可互相調劑。魏州之西,就是相州(治所在今河南安陽),西南為衛州(治所在今河南衛輝),西北為洺州(治所在今河北永年東南)。相、衛、洺三州都是太行山東麓南北道路經過的地方。魏州就可藉此三州與這條道路相聯繫。

太行山東麓的南北道路誠為重要的交通道路,若僅就河北道來說,則顯然偏西,而魏州和幽州之間也應該有道路可以互相往來。這條道路中間經過貝州(治所在今河北清河)和瀛州(治所在今河北河間)。唐德宗興元年間,朱泚僭號於長安,朱滔在幽州就糾合回紇雜虜,由這條道路南攻貝、魏兩州,以圖西入關中。

安史亂後,唐始置魏博節度使,即以魏州和博州(治所在今山東聊城)為名,而魏州為其駐節之地。魏博兩州相鄰,其間自有道路相通。博州之南隔著黃河為鄆州(治所在今山東東平西北),博州之東隔著黃河為齊州,魏州之南和汴州之間也只隔著滑州。其間當然都是有道路的。這樣說來,在太行山東平原的南部,魏州應該是一個水陸交湊的中心。

不過促使魏州繁榮的還是由於永濟渠的開鑿成功。永濟渠可以通江淮之貨,江淮之貨運到河北道先要到魏州。河北道是當時盛產絲織品的地區,幽州以南幾乎無州不產,向外運輸大都要借永濟渠,運到中原去的,更須經過魏州,魏州的繁榮是離不開永濟渠的。

山南西道治梁州

梁州雖處於秦嶺巴山之間,卻地當南北孔道,經過此地可以南去益州。由長安至梁州,就有子午、儻駱、褒斜、陳倉幾條谷道;由梁州至益州,又有直達劍州的金牛道和直達巴州的米倉道。這都是前面已經論述過的。

梁州居於漢水的源頭,沿著漢水可以通到山南東道的襄州。漢水下游入千長江,為長江重要支流。每當中原亂離,汴渠難於通航時,江淮漕糧就須由長江轉入漢水,運至梁州;有時還須由梁州,運至關中西部。

由襄州西北行至梁州,固然司由漢水上游,卻還另有條陸路。這條陸路是由襄州西北的均州(治所在今湖北丹江口)向南通到房州(治所在今湖北房縣),再經房州所屬的竹山(今仍為縣)、上庸(今竹山縣西南),又西北至於金州。這均、房之間七百里,直到宋時還有人稱道。而上庸以西七百里,早在曹魏之時就已經疏通治理過。由金州繼續西行,經磝頭(今陝西石泉東南漢水東岸)、黃金(今陝西洋縣東北),再西即達梁州。

由梁州西行,循經過興州北上出散關前往長安的道路,至鳳州河池縣(在今甘肅徽縣),再經成州,就可至於秦州。這是三國時期魏蜀兩國不時交兵的舊路。

安史之亂波及到關中時,杜甫就曾由這條道路輾轉入蜀。

梁州之地雖說是地沃而川險,物產並不富饒。據說“梁、漢之間,刀耕火耨,民以采穭為事,雖節察十五郡,而賦額不敵中原三數縣”。唐德宗在梁州避亂時,當地號稱“供億無缺”,這顯然是過分的褒辭。唐德宗到達梁州之時,江淮租布不能再借汴渠運輸,改道由漢水西上。猝然改道,自然就難於計時運到。時已入復,唐德宗自己還穿著冬服,隨來的軍士也就更說不上春衣,當時甚至有人提出,不如南去益州為佳。當江淮租布運到之時,供應自然好轉。及德宗離去,梁州還是恢復了舊時的風光。

山南東道治襄州

襄州位於由長安東南行,出藍田關,經過鄧州,至於荊州,更南至於廣州的道路上,地位相當重要。襄州見重於當世,還在所瀕的漢水。每當汴渠漕運受阻,或長安因事不守時,江淮租布就得轉道由漢水西運,經過襄州,運到梁州。

由襄州至長安和梁州,除過這兩條道路外,還有兩條歧路:

其一為由襄州西北行,經過房州,至於金州,再往西行,達到梁州。這是在上面已經論述過的。還有一條就是所謂上津路,上津為唐時商州屬縣,在今湖北鄖西縣西北。縣屬商州,南距漢水並非很遠。這條道路就是在上津縣離漢水北行,過豐陽縣(今為陝西山陽)而至商州。當鄧州的道路受阻時,江淮漕運就由此繞道輸送至長安。現在這條道路仍然通行,陝鄂之間有漫川關,道路就通過漫川關。這是應無疑義的。可是當安祿山入據長安時,“江淮奏請貢獻之蜀、之靈武者,皆自襄陽取上津路抵扶風,道路無壅”。長安既已失守,江淮漕運如何還能經過商州運到扶風?其實這裡所說的上津路只能當作經過上津的道路,不能即作為一條道路的名稱。當時是經過上津縣,由漢水繼續西運。至於梁州,再由梁州陸運,越過秦嶺運到扶風。這是上津與漕運有關見於記載之始,並非這時就有上津路的路名。唐德宗建中年間,始因李希烈據有鄧州,詔治上津山路,置郵驛,才有這條道路。當時由上津溯漢水西上的道路也稱金商道,是指金州和商州之間的道路,也就是由上津至金州的道路,可見由上津溯漢水西上的道路,並非就稱為上津路。

襄州之北赴長安和赴梁州的道路有歧路,就是由襄州前往東南各處也有歧路,不必都過荊州。由於漢水可以航行,則由襄州東南行,就不必繞道江陵。白居易被貶於江州(治所在今江西九江),其赴任時,到了襄州,就由漢水而下,因而途中可以路過郢州。郢州治所在今湖北京山縣,已在江陵之東了。韓愈由袁州(治所在今江西宜春)北歸長安,先到江州。由江州泝江而上,轉至安陸(今仍為縣),又過隨州(治所在今湖北隨州),再由隨州至襄州。安陸、隨州皆離漢水稍遠,可知漢水近旁別有一條由河州至襄州的道路。

淮南道治蘇州

蘇州的治所就是現在江蘇蘇州市。它位於江南河畔。論蘇州的主要交通道路,就是這條河流。還可以說由太湖通到其西南的湖州(治所在今浙江湖州)。由於地處長江下游三角洲太湖流域,它和周圍各州都不時在經濟上獲得發展,尤其是在安史之亂及其以後,發展更為迅速。論蘇州的戶數,在隋時遠不如其附近丹陽(揚州)、會稽(越州)、毗陵(常州,治所在今江蘇常州)之多。就在唐玄宗天寶年間,也在常、潤、湖、越諸州之下,可是到唐憲宗元和年間,就超於諸州之上。天寶年間,這裡的十萬戶州,僅有常、潤二州,蘇州尚難望其項背。可是到了元和年間,這裡的十萬戶州,就只有蘇州一州了。元和年間,蘇州人戶的增加是由於北方人口的大量南遷。據說“當上元之際,中夏多難,衣冠南遷,寓於茲土,參編戶之一”。這樣的說法大致是符合事實的。天寶年間,蘇州有戶七萬六千四百二十一。元和年間增到十萬零八百零八,增加了三分之一。人戶增加促進經濟的發展,經濟的發展也促進都會的繁榮。當時人說:“三吳者,國用半在焉。”所謂三吳是指吳郡、吳興、丹陽而言。吳郡就是蘇州,吳興為湖州,丹陽為潤州。三郡都在太湖周圍,俱是富庶地區,故為當時國用所恃依。論湖州的人戶,無論天寶年間或元和年間,都不及蘇州的繁多。潤州人戶,天寶年間雖超過了蘇州,可是到了元和年間就遠不相及了。這是說,三吳雖負擔半數的國用,蘇州的負擔當為更多。可以想見蘇州的繁榮超過其附近各州之上,高居於最前列。

江南東道治揚州

七年,廢茅州,以縣屬蔣州。八年,改蔣州為揚州。八年,罷行台,改蔣州置揚州大都督府。改歸化縣為金陵。揚州領金陵、句容、丹陽、溧水六縣。九年,揚州移治江都,改金陵為白下縣。

揚州位於江蘇省中部、長江與京杭大運河交匯處,由於特殊的地理位置,使得揚州在中國古代幾乎經歷了通史式的繁榮,並伴隨著文化的興盛,有“淮左名都,竹西佳處”之稱,又有著“中國運河第一城”的美譽 。

唐高祖武德八年(625年),將揚州治所從丹陽移到廣陵(今揚州)。唐太宗貞觀元年(627年),廢除州制,分全國為10道,揚州屬淮南道,至此,“揚州”不再是省級概念,“揚州城”即從此時延續至今。唐玄宗天寶元年(742年),改揚州為廣陵郡。唐肅宗乾元元年(758年),廣陵郡復改揚州。

江南西道治洪州

洪州位於贛水下游,也是一方交通的中樞所在。溯贛水而上,越過大廈嶺可以達到廣州;順贛水而下,轉入長江,上行可去到都城長安,下行可以直達揚州;由洪州東行,經過衢州,可以到杭州和蘇州。這都是前面已經論述過了的。由洪州西行,還可到袁州。韓愈由潮州歸來,即由贛水而下,轉至袁州,又由袁州到了洪州。由袁州西行更可達到潭州。由洪州和袁州到潭州的里程,當時都有明確的記載。

唐初人士對洪州民間的勤於耕稼和紡織頗加稱道。其所產的綾絹雖非上乘,可是洪州的財賦依然是皇朝的“國用所系”。還應該指出,天寶年間,洪州有戶五萬餘,有口三十三萬餘,並非很少。元和年間,有戶將近十萬,已和蘇州相差無幾,當地財賦孔殷也不是沒有來由的。

河西道治涼州

涼州中都督府 隋武威郡。武德二年,平李軌,置涼州總管府,管涼、甘、瓜、肅四州。涼州領姑臧、昌松、番禾三縣。三年,又置神烏縣。七年,改為都督府,督涼、肅、甘、沙、瓜、伊、芳、文八州。貞觀元年,廢神烏縣。總章元年,復置。鹹亨元年,為大都督府。督涼、甘、肅、伊、瓜、沙、雄七州。上元二年,為中都督府。神龍二年,置嘉麟縣。天寶元年,改為武威郡,督涼、甘、肅三州。乾元元年,復為涼州。舊領縣三,戶八千二百三十一,口三萬三千三十。天寶領縣五,戶二萬二千四百六十二,口十二萬二百八十一。在京師西北二千一十里,至東都二千八百七十里。

唐朝武德二年(619年)李軌被李淵所滅。唐朝廢武威郡,置涼州總管府,治姑臧。唐朝武德七年(624年),廢涼州總管府,改置涼州都督府。唐太宗貞觀元年(627年),分全國為10道,涼州屬隴右道。武威郡屬涼州,轄治範圍仍沿用隋朝建置。唐朝天寶元年(742年)又改涼州為武威郡,轄姑臧、神鳥、天寶、昌松和嘉麟5縣。唐朝乾元元年(758年),復改武威郡為涼州。公元764年,涼州被吐蕃占據。849年,唐重占秦、原、安樂、維、扶、河、渭等州,公元851年,張議潮占據河西、隴右,歸附於唐朝,唐朝再次占據武威涼州。

涼州地勢平坦遼闊,河西最大堆積平原,自古以來就是“人煙撲地桑柘稠” 的富饒之地,“ 車馬相交錯,歌吹日縱橫”的西北商埠重鎮,古時素有“通一線於廣漠,控五郡之咽喉”之重地之稱,絲綢之路節點之一。

隴右道治秦州

秦州中都督府隋天水郡。武德二年,平薛舉。改置秦州,仍立總管府,管秦、渭、岷、洮、疊、文、武、成、康、蘭、宕、扶等十二州。秦州領上邽、成紀、秦嶺、清水四縣。四年,分清水置邽州。六年,廢邽州,以清水來屬。八年,廢文州,又以隴城來屬。其年,又廢伏州,以伏羌來屬。九年,於成羌廢城置鹽泉縣。貞觀元年,改鹽泉為夷賓。二年,省夷賓縣。六年,省長川縣。十四年,督秦、萬、渭、武四州,治上邽。十七年,廢秦嶺縣。開元二十二年,緣地震,移治所於成紀縣之敬親川。天寶元年,改為天水郡。依舊都督府,督天水、隴西、同谷三郡。其年,復還治上邽。乾元元年,復為秦州。舊領縣六,戶五千七百二十四,口二萬五千七十三。天寶領縣五,戶二萬四千八百二十七,口十萬九千七百。在京師西七百八十里,至東都一千六百五里。

秦州區地跨黃河、長江兩大流域,區內有兩大流域水系。秦州是水果和蔬菜生產基地之一,蘋果、桃等溫帶水果和農副土特產質優品繁。區域內盛產小麥、玉米、大豆、馬鈴薯、胡蘿蔔、大蒜、葵花、胡麻等10餘種農作物和蘋果、梨、杏、桃、葡萄等溫帶水果,農副土特產品質優品繁,秦州大蒜、胡蘿蔔、花牛蘋果、早酥梨、中藥材 。

劍南道治益州

成都府屬隋蜀郡。武德四年,改為益州,置總管府,管益、綿、陵、遂、資、雅、嘉、滬、戎、會、松、翼、巂、南寧、昆、恭十七州。益州領成都、雒、九隴、郫、雙流、新津、晉原、青城、陽安、金水、平泉、玄武、綿竹等十三縣。

唐武德四年(622年)﹐復稱為益州﹐州置刺史。貞觀元年(627年),李世民廢除州、郡制,改益州等州為劍南道。

垂拱二年(686年),析益州地置蜀州。開元七年(719年)劍南道設

劍南節度使,益州屬之。

天寶元年(742年)改州為郡,益州改為蜀郡,益州遂除。隋唐時期,成都經濟發達,文化繁榮,佛教盛行。成都成為全國四大名城(長安、揚州、成都、敦煌)之第三位,農業、絲綢業、手工業、商業發達,造紙、印刷術發展很快,經濟地位有所謂"揚一益二"(揚州第一,成都第二)。"蜀繡"為全國三大名繡之一,"蜀錦"被視為上貢珍品,產量全國第一。成都是中國雕板印刷術的發源地之一,唐代後期,大部分印刷品出自成都。成都除了有全國重要的菜市、蠶市外,還有"草市",即分布在鄰近地區的鄉鎮集市。唐代成都文學家雲集,大詩人李白、杜甫、王勃、盧照鄰、高適、岑參、薛濤、李商隱、雍陶、康術等短期旅居成都。唐代成都開發了開摩河池、百花潭等旅遊勝地,貞觀年間在城北修建了建元寺,唐朝大中年間改名為昭覺寺,稱"川西第一禪林"。

黔中道治黔州

黔州治彭水縣,迄今仍為重慶彭水縣。地處涪陵江水下游,涪陵江水就是現在的烏江。涪陵江水流貫全道,惟谷深水急,險灘相接,迄今猶不利於航行。好在中下游還可稍通舟揖。由黔州溯流而上,水路可至思州(治所在今貴州沿河),更上還可到費州(治所在今貴州思南)。順涪陵江水而下,可到涪州(治所在今四川涪陵)。涪州已在長江岸上,由涪州溯江而上,可至成都,若順江而下,可至江陵。由黔州北去都城長安,有兩條道路可行:其一是取江陵府路,再一是北取萬(治所在今重慶萬州)、開州(治所在今重慶開縣)路。萬州和江陵府都在長江岸上,就可順江而下。黔州之北為忠州(治所在今重慶忠縣),忠州就在萬州之西。由黔州至忠州,再至萬州,道路顯得近些,惟多為山路,不如涪州的便捷。開州在萬州之北。由開州取道通州(治所在今四川達縣),越過巴山,可以達到洋州。由洋州循子午谷路,可以直到長安。天寶年間,唐玄宗為楊貴妃由涪州取鮮荔枝,所行的正是這條道路。黔州正在涪州之南,亦可由之去到長安。

黔州交通雖較為困難,仍可遠通南詔。南詔與唐的往來,其間道路不少,有一條乃是出牂柯,從黔府入。牂柯之名為前代舊稱,隋時尚設有牂柯郡,其治所在今貴州甕安縣東北。唐時所置的羈縻州中,亦有牂州,當系隋牂柯郡的故地。牂州東北為充州。充州之北就是費州。費州有路可至充州和牂州,惟已不是涪陵江的水路。由黔州西南入南詔,當是由牂州前往的。

黔州於隋時為黔安郡,郡領二縣,僅有戶一千四百六十。唐天寶年間,黔州領縣六,亦僅有戶四千二百七十。一州的戶數尚不如內地一普通縣邑,應該說算不上一都之會。不過既作為一道的治所,而所屬又有許多羈縻州,且能與南詔通往來,在政治上似還有一定的作用。

嶺南道治廣州

廣州中都督府 隋南海郡。武德四年,討平蕭銑,置廣州總管府,管廣、東衡、洭、南綏、岡五州,並南康總管。其廣州領南海、增城、清遠、政賓、寶安五縣。六年,又置高、循二總管,隸廣州。七年,改總管為大都督。

唐朝,廣州稱為廣州都督府,是嶺南道的道治與都督府治所在地;廣州都督府行政界線南至寶安、中山,北至清遠, 西至四會;懷集,面積約4.2萬平方千米。唐末期劉岩在廣州稱帝, 號稱南漢國,廣州為興王府,並在廣州地區設定鹹寧、常康二縣, 以模仿帝都長安。

廣州地處中國南部、廣東省中南部、珠江三角洲中北緣,是西江、北江、東江三江匯合處,瀕臨中國南海,是華南地區的政治、軍事、經濟、文化和科教中心。從西元三世紀起成為海上絲綢之路的主港,唐宋時成為中國第一大港,是世界著名的東方港市。