人物經歷

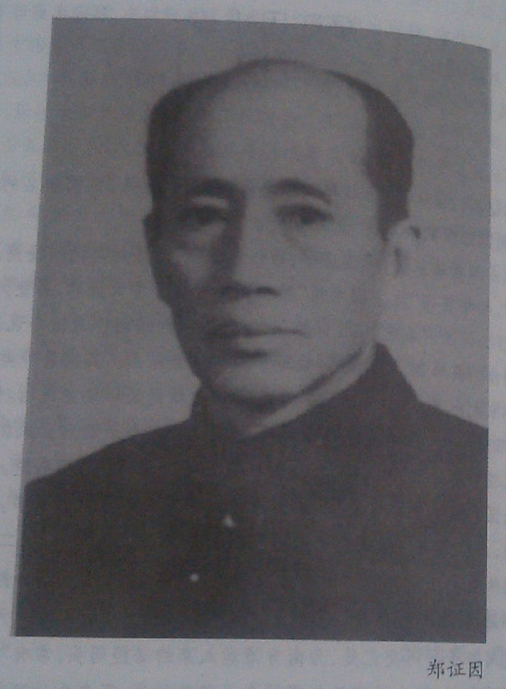

鄭證因(1900~1960年)、原名鄭汝霈、天津人。早年在北平

國術館館長

許禹生門下學

太極拳、又使得一手漂亮的九環大刀,而且曾經公開獻藝。後來又為白羽作

技擊顧問,由鄭證因在紙上畫出打鬥的招式;白羽按圖寫文。同時也開始學寫武俠小說,白羽寫《牧野雄風》途中患病,曾由鄭證因代筆。後來和白羽分道揚鑣,開始自創武俠,40年代為鄭證因創作的高峰。他勤於寫作,共有武俠小說88部,位居民國舊派武俠小說家作品數量榜首。鄭證因被稱為“幫會技擊派”,其特點一是江湖,一是武功。寫江湖則諳熟江湖門道,精通幫會的組織和戒律,在他筆下展開了一個廣闊紛壇的江湖世界。寫武功則因他本人是武林高手,一一寫來,神態逼真。無論內外功夫、長短兵器,施展套用,巧妙諳熟;至於寫暗器輕功,更是出神入化。鄭證因小說的總體風格,則偏向於粗獷豪放、剛烈火爆,有一江湖豪傑的英雄氣。

主要作品

| 作品一覽 |

|---|

|

《續鷹爪王》

|

《飛豹奇遇》

|

《巴山劍客》

|

《白山雙俠》

|

《江漢俠蹤》

|

|

《萬山王》

|

《鐵獅鏢》

|

《鐵獅旗》

|

《琅琊島》

|

《孤形劍》

|

《楓菱渡》

|

|

《丐俠》

|

《雲中雁》

|

《回頭崖》

|

|

《鐵筆峰》

|

《鐵鈴叟》

|

《鐵拂塵》

|

《鐵獅王》

|

《鐵馬莊》

|

《青狼谷》

|

《太極手》

|

《尼山劫》

|

《黑妖狐》

|

|

|

|

《幽魂谷》

|

《鐵指翁》

|

|

|

|

|

|

|

《邊塞雙俠》

|

《邊荒異叟》

|

《大漠驚鴻》

|

《峨眉雙劍》

|

《風塵怪客》

|

《風塵三傑》

|

《風塵三劍》

|

《鳳城怪客》

|

《孤雛鐵虎》

|

《戈壁雙妹》

|

《荒山俠蹤》

|

《鶴顧春回》

|

《劍門俠女》

|

|

|

《龍江奇丈》

|

《綠野恩仇》

|

《苗山血淚》

|

《岷江俠女》

|

《閩江風雲》

|

《牧野英雄》

|

《南荒劍俠》

|

《秦嶺風雲》

|

《蓉城三老》

|

《塞外豪俠》

|

《塞外驚鴻》

|

《嵩嶺雙俠》

|

《霜天雁形》

|

《雙鳳殲仇》

|

《太白奇女》

|

《天南逸叟》

|

《天山四義》

|

《鐵傘先生》

|

《鐵燕金蓑》

|

《武林俠蹤》

|

《五英雙艷》

|

《雪山四俠》

|

《貞娘屠虎》

|

《終南四俠》

|

《子母金梭》

|

《大俠鐵琵琶》

|

《火焚少林寺》

|

《金刀訪雙煞》

|

《金棱呂雲娘》

|

《金鷹斗飛龍》

|

《離魂子母圈》

|

《女俠黑龍姑》

|

《女俠燕凌雲》

|

《七劍下遼東》

|

|

《俠盜揚鏢記》

|

《風雪中人》

|

《礦山喋血》

|

|

敘事模式

一、鄭證因與中國武俠小說敘事變遷的現代歷程

20世紀初葉興起的中國現代武俠小說,其誕生正遭逢了一個文體大變革的時代,其內容與形式方面的文化基因,都已不可簡單地歸結於古典俠義英雄的中國傳統,也不可簡單歸結於

朗松或

安德森“民族一國家”觀念的歐風美兩。僅僅在30年間,民國

通俗小說便迅速經歷了從改良主題到浪漫情懷再到人性關切的主體意識變遷,其中蘊含了東方與西方、傳統與現代的複雜糾結。那么。在形式方面,包括文體格局與敘事結構,中國現代武俠小說又走過了怎樣的歷程呢?本文指出,民國武俠小說從一開始就存在著不同方面的形式基因,到40年代初開始形成整合,以鄭證因為代表,開啟了一個新的武俠小說敘事時代,其影響一直及於新的世紀。

在大半個世紀之後的今天,鄭證因在民國舊武俠小說中並不非凡知名,他較少運用新文藝的手法,而是在中國傳統俠義小說的基礎上進行漸變式創新,和“民俗派”的

平江不肖生、

趙煥亭、

還珠樓主等相比,和“新文藝派”的白羽、

王度廬等相比,他更加接近中國傳統手法,其文體形式的內在淵源,我們姑且稱之為“經典俠義基因”。

所謂“經典俠義”,是指自《

史記》開始經

唐人傳奇到《

水滸傳》走向成熟的古典俠義小說形態,

司馬遷所讚揚的俠,主要是個體的遊俠,他們

浪跡天邊,

行俠仗義,恩解怨,形成了俠義文學傳統中快意思仇的個體行為方式,在文學敘事中的表現,我稱之為“恩仇結”。在俠客與流氓之間,還存在著廣泛的中間人群,即歷史上稱為江湖的社會形態,從《

漢書-酷吏傳》的“

長安少年”到

王符《

潛夫論-述赦》里的“洛陽

會任之家”,由於他們

以武犯禁的行為方式和以群相聚的組織方式,都處於主流體制之外並與主流體制相衝突,他們大多處於地下狀態,文學上的表現也直到《水滸傳》才浮出水面,他們聚義起事,拉幫結派,紛爭江湖,形成了俠義文學傳統中英雄爭霸的群體行為方式,我稱之為“

群英會”。這兩種行為方式,形成了俠義敘事的典型情節,在《水滸傳》中實現了二者的會聚融合,但後來主流體制對俠義倫理的侵入,俠從江湖中走出來之後,就只剩下死亡或者

鷹犬的二者擇一,進入現代武俠小說之後,這一傳統必然出現斷裂。30年代白羽和

王度廬所構築的俠義悲劇氛圍,在一定程度上再度喚起了經典俠義的悲劇感,這就是40年代初鄭證因在“恩仇結”和“英雄會”表面瀟灑背後的無奈感,這種感覺一直朦朧地體現於20世紀後期的眾多武俠小說之中,在金庸的《

鹿鼎記》中達到極致,並最終促成了實質上具有傳統逆反意味的武俠小說“現代化”實驗。

民國武俠小說在內容和形式上都已迥然不同於晚清,對其進行歷時性文化成長的考察,可以發現它繼續了更廣泛的文化基因,既結合了傳統與現代,也試圖橫跨東方與西方,民俗、新文藝以及傳統經典這三種不同的文體形式歷時性遞次出現,形成三種不同的武俠小說形式樣態,展示了武俠小說走向現代的歷程,民俗樣態是審美化與個體化民間敘事的文人化改作,是武俠小說初期企望擺脫晚清舊俠義模式,建立新的娛樂本位的擬民間化敘事的努力。新文藝樣態是將武俠小說向著深度開掘,自覺由邊緣向中心移動,企望進入文學大殿堂的努力。經典俠義樣態是在前二者的基礎上民族化的探索,顯示了作家回歸傳統並提升傳統的努力。就讀者大眾最為重視的情節敘事而言,民俗樣態還處在缺乏情節統一性的擬筆記階段,新文藝樣態有較多的社會小說和言情小說的影子,到了經典俠義樣態實際上才通過對古典傳統與現代探索的全面整合,建立起具有強烈

戲劇衝突的武俠小說文類自身的情節敘事。

傾向於新文藝手法的論者,經常以白羽和

還珠樓主作為民國武俠的兩大代表。但這並不說明經典俠義的沉淪,經典俠義作為源遠流長的傳統文化呈現,在價值體系上暗合了傳統倫理對俠義的理解,在文化體系上暗合了知識傳承的小說功能;另一方面,在敘事模式上雖有對傳統的繼續,卻更多地呈現出改良傳統的努力,而這正是本文所要論述的。

鄭證因作於1941年的《

鷹爪王》,以宏大的篇幅描述了一個簡單的單一主線故事,這本身可以說是對傳統長篇小說敘事模式的一個革命性創舉。在傳統長篇敘事中,主要模式有三種:一是短篇連綴式,而以一條形式主線統一起來,從《水滸傳》到《

儒林外史》的一系列小說,大抵如此;二是人物列傳式,寫一個人物的成長四周環境的變遷,時間跨度經常長達數年,《

紅樓夢》、《

金瓶梅》、《

孟麗君》等,大率如此;三是浪跡天邊式,以主人公移步換景為線索,是同一主人公的系列故事連綴,如《

西遊記》、《

鏡花緣》等,大約如此。在20、30年代的武俠小說中,也主要採取了上述敘事模式。而鄭證因則通過《

鷹爪王》突破了上述傳統敘事模式,他將情節敘事和文化敘事二者交替起來,在故事中確證了文化,又在文化中加強了故事,在某種程度上具有“

百科全書”式的意義,為中國現代武俠小說的“文化的融合”提供了重要的形式基礎。

無獨有偶,這種百科全書式的文化的融合,並不僅僅在於東方。在西方小說傳統中,也早就有了類似的技法,而且由於西方的理性與科學傳統,其文化敘事表現得更加淋漓盡致。1851年美國作家

麥爾維爾出版的《

白鯨》,全書60萬字,只寫了一個簡單的故事,大量的篇幅被用來進行百科全書式的文化敘事,比《

鷹爪王》更為突出。雖然中國現代武俠小說在許多方面都是西方文學影響下的產物,但我們無法找到材料說明《

白鯨》與《鷹爪王》之間有著直接的聯繫,然而,通過二者的比較,卻可以更好地說明《鷹爪王》敘事模式的優劣,為中國武俠小說乃至更廣泛的傳統寫作提供借鑑。

正是由於《鷹爪王》特色鮮明的敘事表現,他對後來的武俠文學依然具有重要影響。茲舉二例。其一是古龍,他曾經說:“鄭證因是我最早崇拜的一位武俠小說作家,他的寫作路線,仿效的人雖不多,但是他書中的技擊招式和幫會規模,卻至今還被人在採用,所以他無疑也具有一派

宗主的身份。”其二是

張藝謀,他就《

英雄》一片接受記者採訪時說:“1967年的時候,我看了一部叫《

鷹爪王》的書,繁體字,豎排版,忘了是誰寫的,薄薄的27本,各自獨立成章,像電

視連續劇,同學之間換著看,看完就互相講,也不按順序。到現在我還記得,裡面的燕趙雙俠,兩個黑衣老頭兒,武藝之高,每到關鍵時刻,兩個黑老頭就出來了,到現在我腦子裡都有這個形象。可能它不是怎么有名,但是在我小時候它對我產生的影響非凡大。這之後,我就成了武俠迷了。”因此,探討《鷹爪王》併兼及《白鯨》的敘事表現,其意義是不可忽視的。

二、《鷹爪王》與《白鯨》的情節敘事

目前,在對民國武俠小說家的研究中,對鄭證因關注相對較少,除專著中的有關章節外,專論僅見葉洪生《“紙上江湖”大對決——淺談鄭證因與幫會

技擊》,其研究主要在社會文化批評層面展開,指出鄭氏作品的“江湖”性,以及他對白羽“

武林”的豐富,但體裁詩學還有更重要的方面,即

巴赫金所說:“作品只有在具有一定體裁形式時才實際存在。每個成分的結構意義只有與體裁聯繫起來才能理解。”那么,鄭證因如何將散亂的“

遍地江湖”整合起來,成為一個長篇小說的文學性和大眾文學的通俗性二者都得到較好體現的文學結構,在40年代提升武俠小說情節敘事模式,提供了從舊武俠向新武俠過渡的某些必要因素,對於建構武俠小說乃至通俗小說的體裁詩學,都是值得探討的。

《

鷹爪王》全書73回,約150萬字,情節敘事採取了縱橫線索並進的方式,縱的線索是“恩仇結”,淮陽派弟子被鳳尾幫所劫,淮陽派大舉復仇,千里追蹤,直搗鳳尾幫總壇,破人

分水關,再人

十二連環塢,橫的線索是“群英會”,雙方傾力出動,高手雲集,廣邀朋友助拳。兩條線索在最後時刻會聚到一起,並由另一枝節橫生的偶然因素完成全部情節,鳳尾幫叛徒引來官軍,鳳尾幫土崩瓦解,幫主

武維揚隻身逃脫。《鷹爪王》的情節模式並不新奇,可以說簡直就是《水滸傳》的再版,正派被害,復仇滅禍,群英會聚,

皆大歡喜。但《水滸傳》是多故事連環交叉的,而《鷹爪王》以73回150萬字的長篇,僅僅寫了其中的一個故事,這就形成了二者的巨大差別,情節線索的處理方式在整個敘事結構中,也就起了不同的作用,“恩仇結:體現為情節發展的推動力,是結怨到解決的過程,正如金庸《

書劍恩仇錄》所揭示,是武俠小說人物動態深層次關係結構的基本模式,也是動態的情節發展的基本模式,“群英會”體現為人物結構形成的推動力,是從單一人物到群體人物的過程,是武俠小說人物靜態關係結構的基本模式,不同人物因同一江湖事件而會聚,是武俠文體所投射的江湖社會中幫會現實與義氣倫理的反映,是武俠小說結局構造的基本模式。

現在的問題在於,單一的小情節如何承載起大篇幅,並將情節敘事營造得緊張有趣。我認為,作品主要是在明快的線索結構中,作了敘事空隙的精心填補,從而把握了簡約與繁複之間的敘事張力,造成強烈的內在緊張感,以此形成情節的勢能蓄積,表現出簡約之中的另一種複雜性。

當自然時間的“故事”被處理成非自然時間的“情節”時,線性時間因素相應地發生了變化,時間的單軌連續性被打破重組而形成了複雜的潛在時間結構,時間的垂直均衡性被變形誇張而形成了跳躍的組接時間結構。更進一步即如德國學者斯坦澤爾所說:“新的

時間維向就存在於時間的‘寬度’之中,存在於時間的深度中,存在於時間流動的某種方向上。”20世紀40年代的通俗小說,雖然在時間觀念上還遠未發展到“現代小說”的水平,但在當時已有的多種文化因素夾擊下,明顯地開始了既繼續了古典傳統但又有明顯技巧提升的新探索。

古典

線性時間結構被打破之後,留下了諸多敘事空隙,如何填補這些空隙,成為作家首先要解決的問題。古典小說中有以“實體空間的場景意象”填補敘事空隙的方法,

張世君將其歸納為園林、節慶、詩樂、生日、死亡等具體形式,形成包羅萬象的百科全書式的敘事結構,鄭證因借鑑了這一手法,大量運用武俠文體特有的物質事件場景意象填補作品的敘事空隙,尤其是具有知識空間意義的“江湖”和“武功”的放大,起到了以空間壓縮時間的作用,使小情節承載起了大篇幅。這種方法,在西方文學名著中也有使用,美國作家

麥爾維爾1851年出版的《

白鯨》就是如此,《白鯨》全書60萬字,只寫了一個簡單的故事。

以實瑪利自薦到捕鯨船裴廓德號上當水手,跟隨船長

亞哈追擊曾咬斷船長一條腿的白鯨,經過三天追蹤,亞哈全船與白鯨

同歸於盡,除以實瑪利一人獲救外,全船人馬葬身大海。《白鯨》在敘事空隙的填補上採用了民俗性和知識性的敘事手法,差不多一半篇幅是捕鯨業的傳統和掌故。《鷹爪王》里的武術和江湖,則可以把兩位高手的一場臨陣對招通過慢鏡頭式的招式描繪、武術要訣的細緻解說、相關掌故的補充

插敘等不同手法綜合運用而拉到數千字之多,比起之前的《水滸傳》與之後的古龍小說,篇幅都在十倍以上。

這種

敘事手法其實是一種敘事的冒險。

梁羽生20餘年後回顧武俠小說稱:“《

鷹爪王》對於武術的描寫就很詳盡很細膩;然而,許多人讀了都覺得很枯燥很無味。”在1950年代以來的武林世界裡,新武俠小說家既超越了純想像的神魔化也超越了現實化的技擊化的武功敘事,而先後出現了梁羽生的詩意武功、金庸的意境武功、古龍的氣氛武功等更加簡略也更加具有審美意趣的敘事形態。不僅如此,

格非也不免感嘆:“我們還是覺得這部分內容太過龐雜,我在幾次閱讀《白鯨》的經驗中,經常會不自覺地想要跳過過於冗長、細緻而煩瑣的章節。”儘管存在上述問題。《白鯨》仍被稱為美國文學史上“一部最偉大、最出色的長篇小說”,《

鷹爪王》的整體成就也是值得稱道的。我以為,在一部長篇小說的敘事結構中,始終存在著一種簡約與繁複之間的張力,這種張力構成一種內在的緊張感。引導著敘事的延伸和發展,《鷹爪王》和《白鯨》的故事都是簡單的,而在敘述人將故事提升為情節以及對敘事空隙的填補中,努力創造著一種繁複。

繁複最直接的外在表現是篇幅的拉長,具體內容是民俗性和知識性的敘事鋪陳與誇張。武林江湖或捕鯨百科,一旦通過故事有意識地融入情節之中,《白鯨》就具備了某種文化人類學意味,隱含著人與自然的生態關係;《

鷹爪王》則在自民國初年興起的武術熱潮中,探究著中國武術文化的根蒂,武俠小說因此成為以武的

審美形態與俠的倫理判定相結合而區別於舊俠義小說的現代文體,那么,“真正將中國傳統武功與敘事文學完美結合併形成一種別開生面的武林技擊小說形態。是在鄭證因的手下完成的,這從其代表作《鷹爪王》中可以得到驗證”的評價,就絕非

空穴來風。

繁複是簡約的發展,簡約體現為情節線索的單一,鄭證因執著地堅守著情節的主線,在《鷹爪王》中,“恩仇追蹤”始終是正面敘事的主體,其他穿插的故事,如小龍王

江傑的來歷、鐵笛丐俠與要命金老七的過節等,大致相當於古典史家寫作人物傳記時以“初”的手法連結而成的補敘和

插敘文字,很快又回到主線。暗寫的燕趙雙俠、藍氏二矮等支援線索,則相當於

劉熙載《

藝概-文概》中所說的正敘與帶敘,並非

說書人的“花開兩朵,各表一枝”。這就區別於《水滸傳》與《

兒女英雄傳》結構的多線索空間處理,將繁複的江湖世界表現為單純的恩仇情感之結與正義倫理之結。繁複回到簡約,既是意義的簡約,也是結構的簡約,

繁複的好處在於讓人應接不暇,簡約的好處在於讓人一目了然,繁複是

山重水複,簡約是

柳暗花明,武俠小說在40年代面對的讀者,主要是廣大的“識字分子”,這使作家經常要遷就出版者的世俗化商業需求,在意義上反覆地再現傳統的世俗倫理價值,在結構上承襲傳統的審美趣味而將其簡化。所謂“承襲”,我以為是承襲了自明清小說以來由評點家引導讀者而形成的細節化文章作法,如支線情節上的“招中套招”,武功描寫上的“虛實並用”,人物表現上的“武戲文唱”等。所謂“簡化”,這是鄭證因的創造,以龐大的篇幅僅僅表現較單一的故事,和晚清以來流行的多線索連綴穿插體比較起來,通過對故事結構的簡約化而實現了情節結構的純淨化,在小說結構整一性基礎上。有利於對文本的精心處理,無論人們批評這類小說如何煩瑣冗長,和清末民初的連綴穿插體小說比較起來,它們的敘事更具匠心,情節更具魅力。其所產生的綜合效應通過線索的進一步集中,改變了傳統模式之下的時空關係,也改變了故事時空的能指結構,建立起一種新的敘事時空的所指結構,並以二者之間的張力形成了繁複與簡約之間的巨大張力,刺激和影響著讀者。格非評價《

白鯨》說:“我們會不時感覺到的敘事有一種內在的緊張感,它瀰漫於整個作品之中,即便是的筆觸暫時游離於‘情節’之外,我們仍會感到這個緊張的氛圍。”古龍談到鄭證因時說他的特點在於“文字簡潔”、“乾淨利落”,

葉洪生稱讚《

鷹爪王》“何等精心的營造與鋪陳”,指出的正是鄭證因化繁複為簡約,在簡約中製造緊張的特點,

更重要的是,這種緊張感是內在的,不僅僅是一般意義上的“情節緊張”。這種內在的緊張感,由強烈的情感所引發,通過對人物內心衝突的矛盾化表現,最終形成強大的情節勢能,形成作品的魅力。

和古代人不同的是,在現代時段產生的《

鷹爪王》和《白鯨》,人類痛苦的性質和根源已經開始發生變化,人類日益為生活的重壓感和心靈的擠壓感所占據,倫理的價值評判也隨之發生了偏轉,比如,正義就不再是道德的快樂之源,勝利也不再是自我確證的終極評判,人們實際上已經喪失了古典詩意氛圍中的眾多樂趣,代之以種種心靈的痛苦。《鷹爪王》和《白鯨》都在人物的深層次上被這種痛苦所籠罩,形成了強烈的情感投入,痛苦而不能解脫,或者最後發現自己的無能為力,蓄積了強大的情節勢能。《白鯨》里的大海和白鯨本身,構成了一股始終揮之不去的神秘力量,人物變成這種神秘力量的主動的祭品,船長的執著,因此由偉大的情操變為極度的瘋狂,而這種瘋狂所揭示的更深一層含義,無疑是偉大本身成了人類的難於避免的病症。《

鷹爪王》的焦慮不如《白鯨》深沉,而人物向著正邪兩個極端的倫理展現,卻布滿了對社會與江湖刻骨銘心的痛心疾首。鷹爪王是“正”,掃除魔道使他成寧傳統文化中“大俠”的抽象概念。武維揚是“邪”,然而他卻並無一般武俠小說魔頭的“一統江湖”觀念與“武林

浩劫”行為,除了一些分舵有斷眉石老么、

女屠戶陸七娘等敗類,

十二連環塢儘管收羅了一些昔日魔頭,今日卻已經儼然是一所感化院。比起

東方不敗、

任我行、

上官金虹、

無花和尚而言,

武維揚倒有更多的“正面”成分,到最後正邪對決之時,鷹爪王見識了武維揚的武功才能、幫規家法,不禁為之“心折不已”。古龍《

歡樂英雄》里

郭大路所困惑的錢的問題,

魔教靠暴力掠奪,鳳尾幫則靠專營

壟斷。風尾幫的壟斷

鹽政,和朝廷爭利,從“原俠”角度講,這就是《

韓非子》里的“以武犯禁”、《史記》里的“以武斷於鄉曲”,是真正的“其行雖不軌於正義”的原初意義上的“俠”,相當於《水滸傳》里的

水泊梁山。至此,《

鷹爪王》里的“魔”開始發生“俠”的偏轉,“俠”與“魔”都已成了模糊混淆的概念,意義的消解,成為人物的無奈感、作家的困惑感、情節由於內在矛盾而產生的內在緊張感。

鄭證因的地域和時代加劇了這種緊張感。他世居的天津,“

混星子”輩出,構成了“北派”武俠小說昌盛的文學生態動因,在這塊土地上,出現了白羽、

還珠樓主、

朱貞木、

戴愚庵、

徐春羽等一大批武俠小說家。天津江湖幫派社會兩面性的直接現實以及由此導致的價值判定的模糊和多元,使其作為一種生態背景,促成了從晚清俠義公案小說向著民國江湖武俠小說的轉向,促成了作家的“另類思考”,所以葉洪生說鄭氏“武俠不犯禁”,雖然

龔鵬程反詰說“這跟清代俠義小說又有什麼區別”,但我認為,龔氏只看到了外在形態上的相似。假如要理解鄭證因小說的內在肌理,必須進一步放到40年代初的歷時氛圍來考察。這就是白羽在30年代後期心靈的無奈外化為“俠”的反諷描寫,鄭氏對“魔”的多元表現實際上是白羽道路在另一角度上的繼續。我曾指出,在30、40年代的殖民語境中,北派武俠小說通過表現強者的人生在現實面前不過是一場無奈悲劇的心靈審美歷程,展示了一種在民族文化反思中“逃往自由”的心靈欲望。然而,這裡的“自由”淨土卻又是在實際上並不存在的,這構成了40年代前後北派武俠小說家心靈的焦慮。

現實幫會存在的深層文化與社會背景及其群體性格中隨時表現出來的多面性,使作家無法解脫這種焦慮,因此他一方面極力寫出幫會存在的合理性,一方面極力維護正統秩序的統一性,二者在小說中形成為一對矛盾,隨著情節的發展,這種矛盾由內在的緊張感形成情節的勢能蓄積,最終以人物自我毀滅導致激烈的爆發。毀滅的深層原因,《鷹爪王》和《

白鯨》幾乎不約而同地歸結為人物個體的“偉大的病症”,《白鯨》立足於人類心靈理想的神秘偏執,《鷹爪王》立足於人類現實處境的欲望訴求,雖然外在表現不同,實質卻殊途同歸。在《白鯨》中,亞哈船長長年飄蕩在海上的孤獨的折磨,狂暴的大海成為他心靈的束縛與囚禁之源,而大海是廣闊和抽象的,他必須尋求一個具體的對手,這就是白鯨,結局的同歸於盡,其實是他的心靈以“

塵歸塵,土歸土”的本原方式獲得解放,大海的萬頃波濤就是他生命意義的體現與生命光輝的升華。《

鷹爪王》有更現實的價值取向,武維揚企圖創建一個世外的桃源,而江湖的現實人性卻使整個社會成為他心靈的牢籠,雖然對他“心折不已”,知識分子的“經世”倫理責任卻不自然地在理性上讓他站在

武維揚的對立面。但即使如此,他的心靈焦慮並未得到舒緩,鷹爪王與武維揚的對峙之局,“正”並不足以構成“邪”的真正具有威懾力的制衡力量,只好以江湖之外的廟堂制度化力量來對江湖進行調整,只有以朝廷的大兵壓境才足以掃滅鳳尾幫的

十二連環塢。但人們都深信,鄭證因也許並未說服自己,於是,《鷹爪王》也就成了白羽式的只不過是較為

中庸的“武俠反諷”。

觀念的混亂與心靈的焦慮,使武俠小說價值指向在倫理與敘事之間再度搖擺,從民國初年的改良到20年代的民俗娛樂本體是第一次搖擺,30年代後期轉向倫理失落基礎上心靈的痛苦是第二次搖擺。接下來情況又有所變化。1930年,

姚民哀為

顧明道《

荒江女俠》作序說;“治盜善法,莫妙於行俠尚義,則鏟首誅心,無形瓦解。……不佞年來從事於秘密黨會著述,隨處以揭開社會暗幕為經,而亦早以提創

尚武精神俠義救國為緯。”但在具體實踐中,他承認只剩下了“留心探訪各黨秘史軼聞,摸明白裡頭的真正門檻,才敢拿來形之筆墨,以供同好談資”的江湖娛樂心態,故徐文瀅批評說:“這其實不是俠義,而是江湖秘聞了,則自己掛上一塊招牌:《黨會小說》。這個作家的熟習

江湖行當和

黑話確是驚人的,他似乎是一個青紅幫好漢中的叛黨者,‘

吃裡爬外’不斷地放著本黨的‘水’吧。”到40年代鄭證因再寫“紙上江湖”,倫理的失落使心靈痛苦被麻木化處理,轉向敘事的鋪陳,這是第三次搖擺。有論者將《

鷹爪王》的敘事歸於“為了渲染幫會的奇趣”,其實是小看了鄭證因。和白羽相似,鄭證因有一種潛在的反諷意識,鷹爪王這個豪氣蓋世的正面人物,最後也差一點讓官軍

玉石俱焚,這實際上已經說明,在這個世界裡,命運之神只是一種混亂結構里的不確定性。在這個世界裡,所謂“正派”的自信,其實並不源於他真正的強大,而是源於他對自身焦慮的掩蓋,這成了作品中自始至終存在著的緊張感。

和《白鯨》一樣,情節敘事的魅力就在這種緊張感中表現出來。《白鯨》是心理的內在緊張,《鷹爪王》以

通俗小說的敘事慣性首先表現了情節發展的外在緊張,而有心人照樣可以從細部讀出潛藏的心靈的焦慮,由緊張感形成的強大情節勢能,使情節發展有如大江急湍,直瀉而下,雖然不足以形成具有寬度的平面時間,卻也顯示了對時間作變形處理的藝術匠心,在情節統一性的核心四周,形成了厚實曲折的複雜性。從傳統漢語敘事思維發展的角度看,這是通俗小說發展史上的一個革命性成果。

三、結論

假如把鄭證因《

鷹爪王》這部超長篇和大量的短長篇作為一個整體來看,則可以發現在民國武俠小說家中,他對情節整一性的重視尤其突出,這和

平江不肖生、

還珠樓主甚至白羽、

王度廬都形成了明顯的區別。他雖然主要以“恩仇結”和“英雄會”的經典俠義模式形成故事,是傳統俠義的現代回歸,而在情節組織上卻與古典俠義的多線索連綴大為不同。《鷹爪王》等所表現出來的情節觀念,倒與

亞里斯多德對情節完整性或統一性的觀念更為接近,可以認為,這是他間接從白羽那裡承襲了新文藝的一些觀念和手法來敘述經典俠義故事的結果。白羽極其強烈的反諷意味,使其《錢鏢》系列在觀念上成了武俠小說中的“另格”,鄭證因則將這另格重新回歸到傳統經典的路上來,而他所使用的敘事手段帶有不同於傳統的色彩,從此開啟了武俠小說關於故事與情節、動作與文化敘事的一片新天地。

鄭證因及《

鷹爪王》在40年代初曾具有突出的轟動效應,對後來的武俠創作產生了不小的影響,古龍認為,鄭證因的“文字簡潔”,古龍的小說雖然情節曲折,但情節的整一性極為明顯,正是鄭氏“乾淨利落”的法度,張藝謀自稱60年代他讀《鷹爪王》,開始了武林英雄夢,在2002年歲末公映的《英雄》,故事並不複雜,敘事的功力專注於情節線索的精心處置,也是“乾淨利落”的典例。武俠敘事情節結構的探索,還大有文章可作,而這個探索路線的起點,是在40年代的鄭證因那裡。