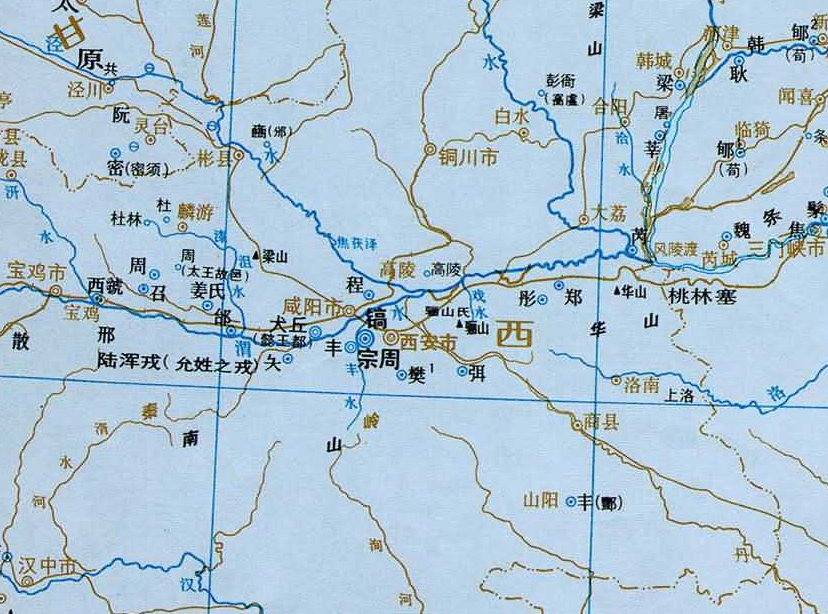

邰國,又名駘國,古邰國,初為姜姓,後為姬姓,為有邰氏后稷棄的後裔之所封,是商周時期我國陝西地區的一個古老諸侯國。

基本介紹

- 中文名:邰國

- 別名:有邰、中亭川、武功鎮

- 位置:陝西省武功縣

邰國介紹

邰國(駘國)史籍記載頗少,沒有多少大動作,連它於何時為何國所滅也知之甚少。

歷史沿革

| 朝代 | 紀年 | 名稱 | 地址 | 備註 |

|---|---|---|---|---|

有虞氏,虞舜 | 斄國 | 今鎮治 | 《史記》:有斄氏女曰姜原,為帝嚳元妃,生棄,以教稼功,管后稷,復封於邰。 | |

禹 | 斄國 | 今鎮治 | 《史記》:后稷之興,在唐陶。禹夏之際,皆有令德。 | |

啟 | 斄國 | 今鎮治 | 《史記》:后稷卒,子不窋立。 | |

夏、商 | 周地 | |||

周 | 初年 | 畿內邑 | 今鎮治 | 《史記》封禪書周興邑邰,,立后稷之祠,至今血食天下。 |

春秋 | 初年 | 周邑 | 今鎮治 | 《史記˙秦本紀》秦文公十六年,伐戎,收周失地,岐以東獻之周 |

戰國 | 秦邑 | 《元和志》:秦孝公做四十一縣,邰、武功、美陽各一。 | ||

秦 | 始皇 | 武功縣 | 在渭水南 | 《地理志》:武功有太乙、惇物、斜水。太乙,即終南山。太白,武功兩山,故名惇物,均在渭水南。 |

漢 | 武功縣 | 在渭水南,今屬眉 | 《水經注˙渭水注》東經郿縣故城南,又東過武功縣北。 | |

新莽 | 9-25 | 新光縣 | 渭水南 | |

東漢至晉 | 武功縣 | 姜嫄嘴 | ||

北周 | 建德三年(574) | 武功縣 | 今鎮治 | 《隋書》:周置武功郡。建德三年郡廢。《太平寰宇記》:周省武功郡,別立武功縣於中亭川(今武功鎮) |

隋 | 581-618 | 武功縣 | 今鎮治 | 屬京兆郡 |

唐 | 武德三年(620) | 置稷州,領武功縣 | 南立節 | |

貞觀元年(627) | 復武功縣 | 今鎮治 | 《元和郡縣誌》:州廢,以縣屬京兆郡。 | |

天壽二年(691) | 復置稷州 | 邰封里 | 領縣。唐書:天授二年(691),復置稷州。 | |

武功縣 | 今鎮治 | 《唐書》:大足元年(701),州廢,復為縣。 | ||

後唐 | 同光中(923-926) | 武功縣 | 今鎮治 | 隸扶風府 |

長興元年(930) | 武功縣 | 今鎮治 | 以縣隸京兆府 | |

後晉 | 936-946 | 置武功郡 | 隸晉昌軍 | |

後周 | 951-960 | 武功縣 | 今鎮治 | 隸書興軍 |

宋 | 政和八年(1118) | 武功縣 | 今鎮治 | 改屬醴州,屬環慶軍路 |

宣和三年(1121) | 武功縣 | 今鎮治 | 隸京兆府,屬永興軍路 | |

金 | 大定二十九年(1189) | 武亭縣 | 今鎮治 | 金志:以顯宗諱,更武功為武亭 |

元 | 1206-1368 | 武功縣 | 今鎮治 | 《續通考》:元復為武功縣,屬乾州。 |

明 | 1368-1644 | 武功縣 | 今鎮治 | 隸西安府乾州 |

清 | 初年 | 武功縣 | 今鎮治 | 隸西安府乾州 |

雍正三年(1725)至末年 | 武功縣 | 今鎮治 | 改屬直隸乾州,是年分乾州為直隸州,以武功、永壽屬之。 | |

民國 | 二年(1913) | 武功縣 | 今鎮治 | 廢府設道,屬關中道 |

十七年(1928) | 武功縣 | 今鎮治 | 廢道,直屬省轄 | |

新中國 | 1950年5月 | 武功縣 | 今鎮治 | 屬寶雞專員公署 |

1956年6月 | 武功縣 | 今鎮治 | 撤專屬,歸省直轄 | |

1958年12月 | 武功公社 | 今鎮治 | 武功、扶風、興平三縣合併為興平縣,直屬省轄 | |

1961年9月至今 | 武功鎮 | 今鎮治 | 武功縣建制恢復,治所由武功鎮搬遷至普集鎮,屬寶雞專區。1983年10月武功鎮隨武功縣改屬鹹陽市 | |

註:上古時期至清由《武功縣誌(稿薄)》整理而來;民國至今由《武功縣誌》整理而來[1] | ||||

相關姓氏

根據《說文》上說,后稷為堯的大司農,以功受封於“邰”這個地方,子孫就以邰為姓氏。當時邰地的位置,根據考證,就在陝西省武功縣的境內。中國的邰氏家族,就發源於這個地方。到了唐朝以後,邰氏主要繁衍于山東半島北部一個叫平盧的地方。

邰姓又出自姬姓。上古帝堯時,有一個人叫棄,是炎帝部落女子與帝嚳所生的後代。炎帝的部落是最善於務農的部落,棄也很善於務農,御史被堯任命為農官后稷,管理天下農業。棄上任後,管理天下農業很有成績,連年豐收。為了表彰棄的功勞,堯封棄為有邰氏部落的首領,並建立了邰國(今陝西省武功縣一帶),棄的後代以封地為姓氏,稱為邰氏。

帝嚳傳說

帝嚳簡介

帝嚳好巡遊,他東到泰山、東海;東北至遼寧;北到涿鹿、恆山、太原;西北至寧夏、甘肅;西南至四川;南到湖北、湖南至長沙。他幾乎游遍五嶽,參觀了女媧、少昊、黃帝等現任的遺蹟。這些傳說雖未必其真,但略見當時中國地域之遼闊。

帝嚳時戰事不多,只在帝嚳帶領常儀、帝女南巡時,在雲夢大澤遇到了房王作亂。當時帝女帶一隻有神通的狗,名叫盤瓠,它暗暗跑到敵營,咬死了房王,平息了禍亂。至於帝嚳把帝女和宮女許配了盤瓠,各生十二南女,分送到湖南、浙江兩地,那就更荒唐了。

著名文學家曹植曾作《帝嚳贊》以頌之:“祖自軒轅,玄囂之裔,生言其名。木德治世。撫寧天地,神聖靈賓,教訖四海,明並日明。”

帝嚳四妃

次妃名簡狄,是有松國(今甘肅高台縣)國君的女兒。相傳簡狄在娘家與其妹子建疵在春分時到玄池溫泉洗浴,有燕子飛過,留下一卵,被簡狄吞吃,後懷孕生契,便是商族的祖先。

三妃名慶都,相傳她是大帝的女兒,生於斗維之野(大概在今河北薊縣),被陳鋒氏婦人收養,陳鋒氏死後又被尹長孺收養。後慶都隨養父尹長孺到今濮陽來。因慶都頭上始終覆蓋一朵黃雲,被認為奇女,帝嚳母聞之,勸帝嚳納為妃,後生堯。現濮陽有慶祖,原名叫慶都,歷有慶都廟,此地名是否與慶都來濮陽有關,未見史書記載。

四妃名常儀,聰明美麗就,髮長垂足,先生一女叫帝女,後生一子叫摯(己執)。摯與堯都繼承了王位,作了帝王。