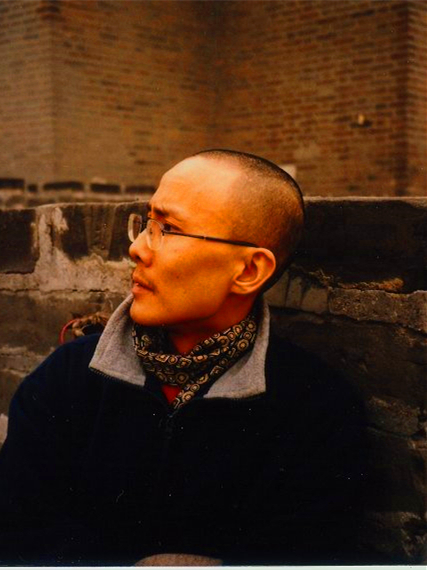

人物簡介

車前子,原名顧盼,1963年生於蘇州,現居北京。詩人、散文家、水墨工作者。新時期文學橫跨三代詩歌的代表詩人之一,代表作《三原色》。二十一世紀文人畫的代表性畫家之一,多次參加國內外畫展。著名作家,創作《好吃》、《蘇園六記》等有特點的閒適文章,被譽為“當代豐子愷”。出版有詩集《紙梯》、《懷抱公雞的素食者》(英文版),散文隨筆集《

明月前身》、《手藝的黃昏》、《偏看見》、《

缺一塊的拼貼畫》、《

江南話本》、《

雲頭花朵》等18種,另有話劇劇本《南方》、《雞狗》、《一邊的走馬燈》等若干部。

車前子

車前子創作經歷

一九八三年,車前子在《

青春》雜誌第四期刊發了總題為“我的塑像”的一組詩,凡四首:《

城市雕塑》、《以後的事》、《

三原色》、《

井圈》,附有創作談《我說我的詩》。一九八五年,閻月君、高岩、梁雲、顧芳編選的,後來被歷史證明為經典讀本的《朦朧詩選》由

春風文藝出版社出版,車前子在該書中所占的篇幅顯示了他已經被時人目為朦朧詩相對重要的寫作者之一。然而,到了二零零四年,當洪子誠、程光煒編選《

朦朧詩新編》時,卻在名單中划去了車前子;二零零六年,他們才在《第三代詩新編》中重新給車前子安排席位。

車前子堪稱經典的一件作品是《

一顆葡萄》,這首詩運用一種奇幻的造句和造境方式,呈現了不可遏止的生命力如何粉碎了衰老的侵襲和時間的考驗,——同樣的造句與造境。《一顆葡萄》長句與短句兼用,每節一行至五行不等,然而詩思的瀉出毫無滯礙之感,就像一卷別出心裁的蘇杭絲綢,從高處一下子展開來,在電光石火之間完整地托出了一種生命之美,這美是如此平滑,如此活潑,如此深邃!除了《一顆葡萄》,引起過人們注意的還有《

藤花》、《光與影》、《

蒲團》、《

紅燭》、《

日常生活》、《

木雕》、《鳥的飛翔》、《聽一張老唱片》、《

墨葡萄》、《

下午》、《騎手與馬》等作品。這些作品大都收入詩人的第一部詩集《紙梯》,一九八九年由上海人民出版社出版;此後,詩人再也沒有在國內公開出版過詩集,他後來的詩集,比如《

獨角獸與香料》,以地下出版物的形式,與一些搖滾音樂碟片一起構成了半秘密、窄渠道的小流通。

事實上,對於車前子而言,能否成為大詩人並不重要,重要的是過程本身的有趣與好玩,所以程光煒的良苦用心很快被他棄於耳後。後來的事實證明,車前子對詩歌迷宮的建築激情不但沒有遏止或縮減,反而迅速趨於變本加厲。一九八九年春天,車前子就讀於南京大學作家班,先後與周亞平、黃梵、一村等人相識相知,以“反抗第三代詩作為起點”,沉浸在對“文字主義”的熱烈探討之中。由於志趣相投,他們後來組建了“南京大學形式主義詩歌小組”。

一九九一年初,他們的同仁刊物《原樣》創刊;次年初,第二期印行。車前子先後推出了《東方鄉村目錄》、《簡譜》、《椅子片斷》、《莊園》、《工程廣場字M》等作品。後來的事實表明,車前子在語言詩寫作的“抗翻譯性”和現代書法研習的“去日本化”兩個方面達成了一種聲氣相通的呼應。

主要著作

獲獎記錄

2018年11月,獲得第五屆“朱自清散文獎”。

詩歌

樹

我多想成為那個人

挖著土,偶爾抬抬頭

似乎聽到飛鳥

幾個人,說著

淮河下游的方言

離開大水,在首都挖土

我多想成為那個人

兜售花生、姜和大蔥

我多想成為那個人

沿著鐵路,騎起了腳踏車

有一列火車追著他

卻永遠追不上我

我多想成為那個人

此刻才起床,在井邊洗臉

我多想成為窗外的人們

並不是我對自己不滿意

春天了,樹木長出新葉

我也要舒展開枝條

每根枝條上,棲息著

那個人、那個人、那個人和那個人

他們使枝條輕輕搖晃

有兩根微微地垂下來

城市雕塑

一個城市

有一人城市的回憶

鑄成它特有的銅像

矗立在廣場中央

一個城市

有一個城市的願望

雕成它待有的石像

矗立在十字街頭

你

我

中午

在哪座雕塑下

都是在這個城中長大

卻沒有銅像的回憶

和

石像的願望

中午 太陽捐給雕塑許多金幣

無論銅像

還是石像

都接受了它饋贈

在廣場中央

在十字街頭

在自己的城市裡

我們也用它的捐款

鑄自己回憶的銅像

雕自己願望的石像

散文隨筆

閒話蘇州

蘇州這個地方,可說是中國的書香門第。

有人說狀元是蘇州的土特產;有人說書店是蘇州的風景線。以前是狀元多,如今是書店多。

我去過的地方也不少,像蘇州有書店一大片的城市還不多見。這或許是蘇州人地方性格的一種表現。蘇州人怕擔風險,又想掙點錢,開書店自然是首選了,火災水災的機率總是少的,不像開鮮花屋水果店,一不小心會爛掉,小心了也會爛掉,風險太大;書店開得太多,以至在二十世紀九十年代里的某一陣子,蘇州的工商局還曾停辦書店執照。

一般說來便宜沒好貨,但在蘇州就能買到便宜的好貨,那就是書。市場飽和了,就有競爭了,書店紛紛打折,那幾年我添了不少書。即使如今我身在北京,也常會開個書單寄去蘇州托朋友置辦,寄回來加上郵費,還是便宜。因為便宜,蘇州買書的就很多,書店裡往往群賢畢至少長鹹集,真想不到蘇州人這貪圖安逸怕擔風險的惡習,倒推動了地方文化建設。蘇州鄰近有個城市,前幾年要建設文化,政府機構特別發了紅頭檔案,要求每個市民在一年之內起碼都要有二十本藏書。我有位開書店的朋友知道了,很是興奮,就去那裡開了個分店,結果好慘,折扣打得比蘇州還低,還是沒人買。看來蘇州人買書不僅僅是書價便宜的緣故,讀書在蘇州還是有一定傳統吧,起碼有基礎。前不久我兒子從蘇州打來電話,他正讀初一,參加區裡的學生閱讀競賽,原先以為讀幾本書就完了,不料要考試,還有預考。兒子說有二三十個題目:《紅樓夢》里的妙玉給賈寶玉泡茶時用的是什麼水?魯迅為什麼恨貓?魯迅的《朝花夕拾》當初在雜誌上發表時叫什麼名字?海明威的《老人與海》中的老人幾次說到出海打魚?沈從文的《邊城》有多少字數?我有點憤怒,對兒子說你要考文學博士啊?後來心平氣和地一想,能出這樣題目的人,畢竟是讀了不少書的,且有好的記憶力。這題目大概也只有蘇州人出得出。

我幼年的時候住院,鄰床有個粗枝大葉的黑胖子是泥水匠,日常里沉默寡言的,有一次竟對我父親說:“你兒子聰明,像李賀。”他大概是恭維,我父親卻不高興。直到轟轟烈烈的“評法批儒”開始我才悟到父親當時為什麼不高興,因為李賀是早夭的。你想蘇州的一個普通工人能在日常生活里用李賀作比,儘管不太妥當,也說得上藏龍臥虎了。

梧葉舞秋風

一葉知秋,落的梧桐葉。這是風中的梧桐葉。杜牧有句“自滴階前大梧葉,乾君何事動哀吟(《齊安郡中偶題二首》)”,說的是雨中的梧桐葉,這梧桐葉不一定就是落葉,但把它想像成落葉,被風先吹到階前,再遭雨滴,似乎更具備哀吟的理由。其中有段路程,有段空白。一葉知秋的“知”,因了落葉因了秋,即使無風無雨,本身也有“哀吟”的況味,這樣一想,似乎更具備哀吟的理由的理由反而不成理由了。可以拿杜牧的另一首與梧葉有關的詩作證:《題桐葉》,他沒寫到風雨(明月清風的“風”另當別論),只言“去年桐落故溪上”,就不免而哀吟

梧葉桐葉,就是梧桐葉。顧頡剛先生說“中國方塊字固為單音節,但中國語則非亦如此。如‘角落’本一語也,而為二字。此事昔日訓詁家已不能明,故謂‘麒麟’雄者為‘麒’,雌者為‘麟’,‘鳳凰’雄者為‘鳳’,雌者為‘凰’;而不知‘麒麟’、‘鳳凰’本為複音節語,不可強為分別也。如‘果’、‘蜈蚣’,豈得強以一個音節為一義耶”,“梧桐”也是如此。

梧桐葉,像一個舞蹈者的形象,有身段之美。尤其是落下的時候,在風中,在空中,它不是纖弱的,比如楊葉柳葉。梧桐葉竟很厚朴,在夜裡落下,會很響,仿佛漢陶俑受了魔法,在窗前走動。

落葉皆黃,當然也有不黃的落葉。落葉之黃中最好看的是銀杏的葉子,梧桐葉比不上它,但梧桐葉黃得一點也不難看,也就很難得。

如果能於鴛鴦廳中閒閒落坐四出頭的官帽椅上看梧葉舞秋風,那是前世修來的。

如此福氣,不料我無意得之。但那天我看到舞秋風的並不是梧桐葉,而是銀杏葉,漫天飛舞,渾如一紙灑金箋。

江流石不轉

杜甫真是成精了。不是精怪的精,是洗滌精的精。也就是說杜甫的詩歌是一些濃縮物。他用他的情感提煉了書面語—口頭語/文言文—語體文,顯得緊軋、緊湊。李白的情感是被書面語—口頭語/文言文—語體文(尤其是被語體文)稀釋的,故靈動、靈逸。

杜甫的《八陣圖》:

功蓋三分國,名成八陣圖。江流石不轉,遺恨失吞吳。

“遺恨失吞吳”這一句,很能捉摸出杜甫的功夫。我正聽著管平湖先生的琴,覺得這一句也可以說出管平湖先生的琴風。儘管有點拗口。

好的琴家都是心胸開闊的人,琴曲只是他心胸中流出的一段情緒,他是山,琴曲僅僅是山中的響泉,或許奔騰,或許跌宕,或許淋漓,或許衝動,但山卻是靜的。古琴的美學是靜,無論奔騰無論跌宕無論淋漓無論衝動,都是被籠絡在靜的風味之中。這樣一說,說到了那一句:“江流石不轉”。

江不流,為大旱荒年;石轉了,也很可怕:塌方。

以我所聽到的所謂虞山派的演奏,大抵是江不流;以我所聽到的所謂川派的演奏,大抵是石轉了。當然我這樣說,只能說明我聽琴甚少,聽的時候,環境還十分惡劣。如今是一個石轉江不流的時代,古,就意味著滅亡,滅亡反而成為“江流石不轉”這樣一件自然而然的事了。

隋唐之際的著名琴家趙耶利說:“吳聲清婉,若長江廣流,綿延徐逝,有國士之風。蜀聲躁急,若激浪奔雷,亦一時之俊”。

趙耶利的話,實在是一種評價,其中有高下之分,只是前輩蘊藉,要我們琢磨。

“長江廣流綿延徐逝”,方是大境界。

琴派林林總總,不外乎清婉躁急,不外乎對清婉躁急的增增減減修修補補。也有集大成的,或者說綜合的,管平湖先生就是一個。

其實我是挺討厭在藝術中所謂集大成或者說綜合的,藝術本來就是偏的——源自於人性深處的偏見。但我真喜歡管平湖先生的琴聲,喜歡極了。難道說古琴不是藝術?

古琴真不是藝術,它是文化。只有文化才能集大成或者綜合而讓人興致勃勃。

由古琴作出推想,中國的書法、繪畫,也都不是藝術,它們是文化。所以年紀輕輕的,注定玩弄不好。火氣太大,被埋的時間太少。

文化是中老年的享受,藝術是青少年的衝動。

車前子

車前子