植物學史

該物種於1753年被描述(Sp. Pl.,第995頁)。

形態特徵

常綠

喬木(大西洋沿岸為半常綠),樹高10-22米,胸徑約1米,在舊標本中可達2米,樹冠緻密,起初圓錐形,後來圓頂形,寬闊,不規則,蔓延。樹皮厚(至5厘米),軟木,縱向開裂,深裂,深色,去除軟木後呈紅褐色,後變暗。幼枝細長,有些枝條可以擺動;芽為卵形,頂端鈍或圓形,帶有紅色氈狀

鱗片,可長達3毫米。葉革質,硬質,剛性,橢圓形或披針形,持續兩到三年,常上凸下凹,長3-7厘米,寬1.5-4厘米,頂端尖銳或圓形,基部不對稱圓形或略呈心形;有4-7對葉脈,下方突出,除最低的一對或兩對外,其餘均延伸到微小的刺芒狀鋸齒處;葉上部略被氈毛,基部較密集,上表面深綠色,有光澤,無毛但為中脈,下表面覆蓋有緻密的灰色絨毛;葉柄被絨毛,長0.6-1.8厘米。

殼斗鐘狀,倒圓錐形,或幾乎半球形,包圍至少一半的堅果,基部通常變細,被灰色絨毛鱗片覆蓋,

堅果形狀不定,卵圓形、圓柱形或橢圓形,紅褐色,有光澤,長1.5-4.5厘米,寬1.4-1.8厘米,光滑,頂端有絨毛,單生或多成對在短灰色絨毛花序梗上,0.5-4厘米長,一年成熟,年末開出的花可能會在第二年使橡實成熟。

近種區別

西班牙栓皮櫟(

Quercus suber L.)與

夏櫟(

Quercus robur L.)的區別是:西班牙栓皮櫟擁有粗糙的灰色樹皮,常綠,葉子很長,末端有刺芒狀鋸齒,而夏櫟的葉呈彎曲形狀,二者完全不同。它也是一種更短矮的樹,通常有低矮的,扭曲的樹枝。

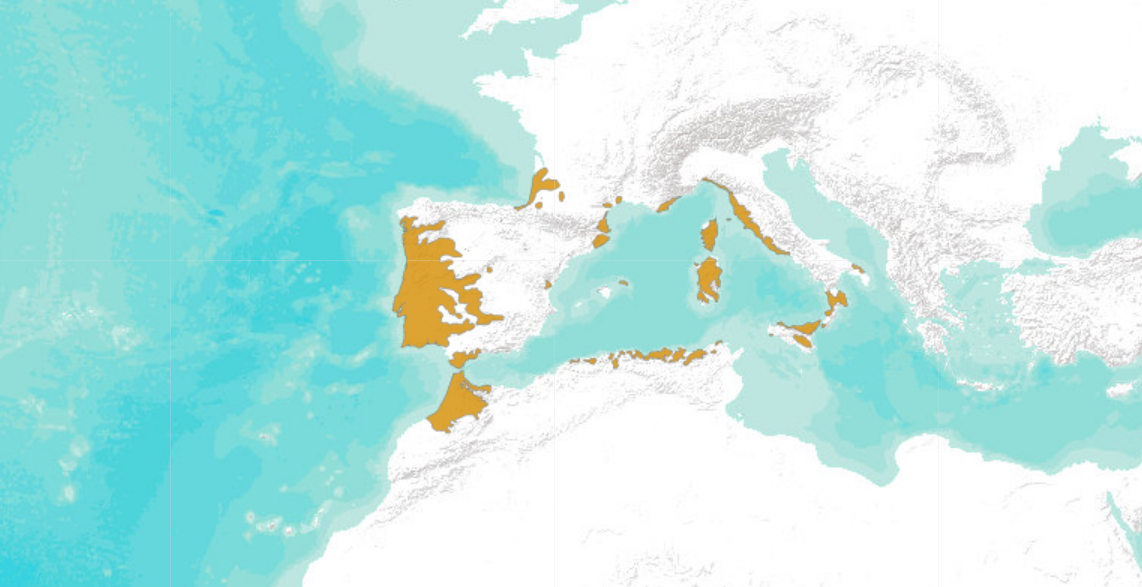

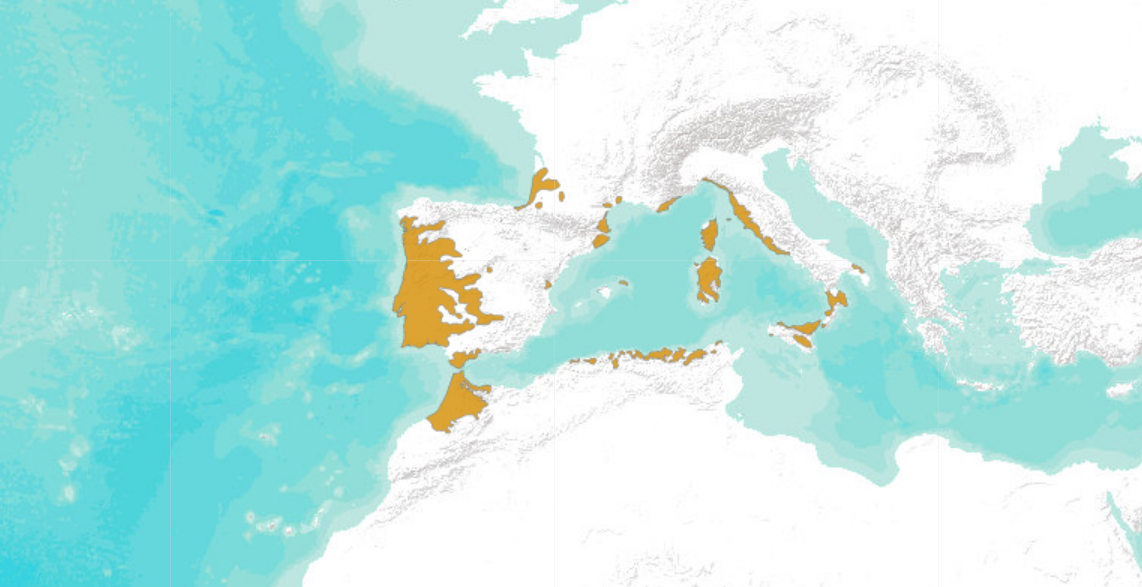

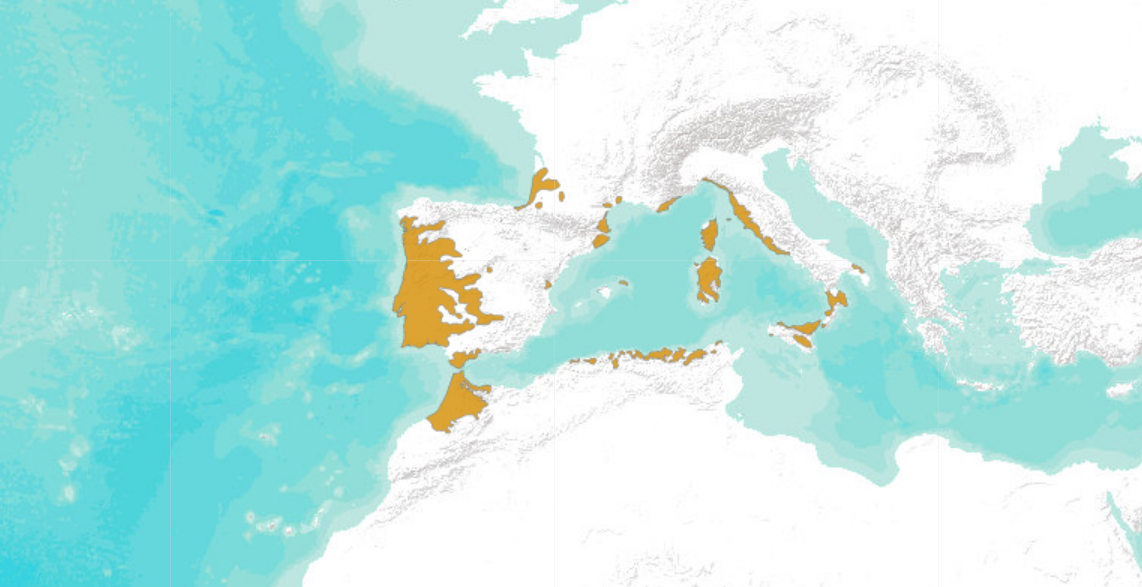

產地生境

西班牙栓皮櫟原產地在阿爾及利亞、法國(包括科西嘉島)、義大利(包括撒丁島、西西里島)、摩洛哥、葡萄牙、西班牙(包括

巴利阿里群島)和突尼西亞。生長在開闊的林地、丘陵及其較低的斜坡上,通常在酸性土壤上生長。

引種:西班牙栓皮櫟被引種到

邱園、

南京中山植物園、華盛頓大學植物園、美國沙漠植物園等處進行遷地保護。

西班牙栓皮櫟產地圖

育植技術

與其他橡樹一樣,西班牙栓皮櫟的種子應該在秋天綠色時收集。堅果的生存能力可以很快下降。西班牙栓皮櫟的堅果應被播種在空氣罐中,在通氣、硬質的混合物中,並在自然光下保存在涼爽的溫室中培育。有些還直接播種到植物園苗圃,在那裡它們受到保護,免受老鼠和松鼠的侵害。在溫室中,種子在大約6-8周后發芽,而田間的種子直到第二年春天才發芽。

主要價值

古羅馬人發現其樹皮會漂浮起來,並用它來做漁網中的浮標。西班牙栓皮櫟當代主要用於軟木的工業生產,它被廣泛種植在其分布地。軟木可以在一棵樹的一生中收穫12次。它是通過將樹皮從樹幹上剝離而獲得的,留下一層薄薄的新軟木塞仍然覆蓋著樹幹的功能部分(次生韌皮部)。第一次收穫原始軟木塞是在樹齡約25歲時進行的。從那時起,樹皮可以每9-12年收穫一次,因為一旦樹皮被移除,樹木就有能力複製一層新的軟木塞。軟木塞的收穫完全由手工完成。Theophrastus在他的《植物探究》(約公元前350年-約公元前287年)中提到,西班牙栓皮櫟的特殊之處在於,當樹皮被剝離時,它不會死亡,實際上它因此而更強壯。新的軟木層會重新生長,使其成為可再生資源。前兩次收穫產生的軟木質量較差。軟木用於生產酒瓶塞、地板、絕緣物品、家用產品和各種運動器材,如羽毛球和釣魚竿手柄。它也被用於航天工業。 該物種也可用於木材和薪材。西班牙栓皮櫟具有額外的經濟價值,提供種植、放牧、狩獵、蜂蜜、蘑菇和畜牧業,這些具有相當大的社會重要性,因為它們與傳統的農業牧養習俗有關。作為飼料,橡子蛋白質含量低,碳水化合物含量豐富,很容易轉化為脂肪。因此,橡子用於育肥完全生長的牲畜。

保護現狀

保護級別:2010年,西班牙栓皮櫟被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》——無危(LC)。

種群現狀:在歐洲,西班牙栓皮櫟森林占地150萬公頃,非洲占地70萬公頃。該物種在葡萄牙最豐富,但自1980年代以來,這裡已經觀察到下降。西班牙瓦倫西亞也有種群數量下降的報導。 由於氣候變化,種群可能會發生變化,模型顯示,氣候變化可能導致緯度和海拔分布的變化,並降低物種適應能力。關於非洲西班牙栓皮櫟的資料有限,總體而言,西班牙栓皮櫟種群數量趨勢被認為是下降的。

瀕危原因:該物種受到土地管理變化和土地利用變化的威脅,包括放棄農村地區和過度放牧森林。野火和乾旱的增加也是對物種的威脅,並且由於氣候變化,對未來也越來越受到關注。氣候變化可能會改變該物種的範圍。在非洲,這種樹受到過度開發軟木製品的威脅。該物種也容易受到疫霉屬和落葉劑的侵擾,導致樹木健康狀況下降。 面臨遺傳多樣性喪失和缺乏再生潛力的風險。