花古岩與位於普僑區後寮村後麒麟山西峰的花古岩應是同一類型文化遺存。到了清乾隆時代,這一個地區叫作垾塘埔(據縣誌記載)。考諸本義,垾為小堤,埔為低丘,意即這一帶是山塘丘陵相間的地形。兩百年過去,形象依然,沒有出現陵谷變遷的情況。

基本介紹

- 中文名:花古岩

簡介,特點,

簡介

揭陽雖處僻地,但自唐代以來,佛教活動一直非常活躍,“精藍香宇剎竿相望,方袍禿頂之徒舉袂成帷”。在各個特殊時期,“半路出家”的僧侶,與職業化且傾向“人間佛教”的世俗化的和尚不同,他們大都隱居深山大壑的洞穴念佛潛修,並把這類藏修之所稱之為“岩”。在揭陽各縣、市、區的山裡,這種“岩”比比皆是,從這些“岩”的罅隙透視過去,一系列黑暗、動盪年代的陰影幢幢晃動。

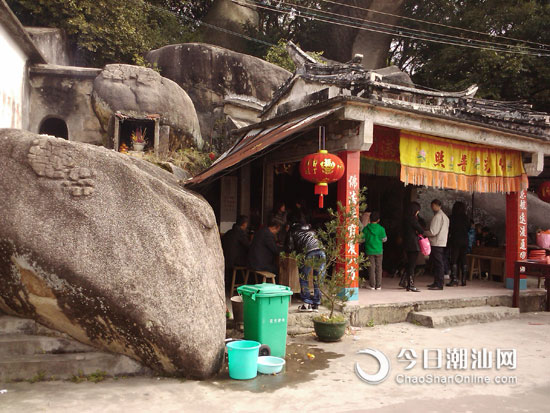

位於普僑區後寮村後麒麟山西峰的花古岩應是同一類型文化遺存。到了清乾隆時代,這一個地區叫作垾塘埔(據縣誌記載)。考諸本義,垾為小堤,埔為低丘,意即這一帶是山塘丘陵相間的地形。兩百年過去,形象依然,沒有出現陵谷變遷的情況。原生態保存良好,在粵東“淺山”中罕見,體現於山上至今布滿每株高達二三丈,一時叫不出名字的喬木;喬木之間,是星羅棋布的嶙峋巨石,一切都是大自然的原創,而未經人工斧鑿。換句話來說,花古岩是原始森林中的佛界梵域,在粵東,乃至廣東,這幾乎是唯一的。而古木凌雲,松風蘿月,就成了它的最大特色。

說老實話,花古岩的“花古”兩字原義不可考。也許是昔時岩之周圍有著僧家心宜的木蓮生長之故。因為據我所知,國內許多帶“花”字的岩、寺,都與木蓮有關。泉州開元寺,現時仍以一株千年木蓮標榜。至於“古”字,當與“新”相對才能出現。經考察,在過去與普僑區同屬普寧的洪山上,曾有一座華岩寺,是南宋舊物,其後有僧人於岩側另建慧花岩,別稱新庵。華岩是否花古岩的“別院”?便成了一個可以聯想的問題,倘如這一關係構成,則花古岩最遲是北宋以前的僧寮。

由“花古岩”三個字,我很自然又想到《華古小隱》這首宋末元初時人陳文瑤所作的七絕:古洞雲深石徑幽,寒泉漱玉澗中流。

閒來試放逋翁鶴,刷羽千峰獨唳秋。

這位陳文瑤先生在另一首詩歌中更有“秦皇空有坑儒計,不及岩泉打坐人”的句子。十多年前,陳永正先生在其《嶺南文學史》中,對陳文瑤的這類詩歌給予很高的評價,稱其“融注了詩人對於元代亂世的深慨”。

誠然,有人認為詩中的華古岩在黃岡山上(像主編《潮州詩萃》的溫廷敬先生就持這樣的觀點)。黃岡山在今惠來縣仙庵境內,南宋初年曾設有驛站,南宋太尉曹勛有詩詠之,敝編《潮州宋詩三百首》有錄;也有人認為,華古岩又稱“石穴洞天”。是否這樣?則有等進一步考辨,因為黃岡山無存遺蹟。我關注的是,在古代,“華”與“花”常常假借互通,華古岩是否後來的花古岩?不是不能觸摸的議題。因為,陳文瑤兩首以石穴隱居為題材的詩歌,從環境描寫可見並非一個地點,而應是一在海濱,一在山內。也許,這位給揭陽地區寫出傳世之作的古代詩人,曾經先後幽居過兩處不同地域的岩洞也說不定。這個假設如果成立,則陳文瑤筆下的華古岩,就是如今後寮麒麟山的花古岩,進而又可論定:花古岩是揭陽元初詩歌的淵藪,這又是它的另一個最大的特色。

幽岑青出,林杪彌望,川原如在襟帶間,再加煙蘿蔽日,鳥道盤空,這便是“幽”的景致。乾隆《普寧縣誌·山川》稱花古岩富於“幽趣,亦淨土中之佳者”,應被認為是有見識的定位。

而花古岩腳下溝壑處,八十年代已發現有春秋時期遺址。三千多年前,作為榕江源的一個片區,錐髫紋身,但聰明智慧的越族先人已在這裡啟扣山林,積澱下一萬多平方米的文化標本層,這一遺存使花古岩的歷史更為深遠,可以馳騁與開發的文化空間更為廣闊。

特點

原生態、原始化與原創性,從土地、文化資源的任何一個角度去審視,花古岩都是得天獨厚的一塊寶地。雖然對它的認知,恐怕還要一個不太短暫的過程,但它的後發優勢也正寄托在這幽邃的自然環境與撲朔迷離謎一樣的歷史進程中。一切都有待抽絲剝繭地解讀,而解讀的結論又可能是朦朧而隱晦的,像一個玄虛的哲學原理,像一首意象重疊的朦朧詩歌。

這就是獨有的時空美趣,而闡析這美趣真諦的,則是時空美學。

花古岩遲早是要重光的,開發者要在上述這些方面下些功夫,這才能夠挖掘出它的真正價值和不可預測的附加值,千萬不能像有些地方的胡開亂造,對有限資源造成損毀與浪費。